麻姑的指爪:捫虱、搔癢、性幻想及其他

王宏超

人的身體有多種感覺(jué),諸如視覺(jué)、聽(tīng)覺(jué)、味覺(jué)、觸覺(jué)和嗅覺(jué)等,癢是觸覺(jué)之一種。除了病理學(xué)意義上的瘙癢之外,日常生活中的癢頗令人苦惱。有時(shí)候,癢比疼痛更讓人難以忍受。蘇東坡說(shuō):“人生耐貧賤易,耐富貴難;安勤苦易,安閑散難;忍痛易,忍癢難。能耐富貴、安閑散、忍癢者,必有道之士也。”(《東坡志林》)真可算是深得三昧之語(yǔ)。

據(jù)說(shuō),古代最殘忍的刑罰還不是“殺千刀”之類(lèi)的酷刑,而是“笑刑”。在腳底抹上蜂蜜,讓羊來(lái)舔,人會(huì)奇癢難忍,大笑而死。余華的小說(shuō)《現(xiàn)實(shí)一種》中就有類(lèi)似的虐殺情節(jié)。但丁《神曲》中的地獄之第八圈,偽造金銀者遭受的是永恒之癢刑:

由于沒(méi)有其他方法止住身上的奇癢,

只能把指甲深深陷入肉中。

因此指甲就把痂皮搔下,正好像一把刀從鯉魚(yú)或是

從魚(yú)鱗更大的魚(yú)身上刮去魚(yú)鱗一樣。

(《神曲》,朱維基譯,上海譯文出版社2011年,第193頁(yè))

這樣的折磨,讀來(lái)令人毛骨悚然。

癢的原因有多種,對(duì)古人來(lái)說(shuō),身體發(fā)癢的主要原因大概就是虱子與跳蚤。這些惱人的小東西,在歷史與文化中也留下了不能忽視的痕跡。

一、虱子和跳蚤的歷史

虱子的進(jìn)化

虱子是與人類(lèi)關(guān)系最為密切的生物之一,早于人類(lèi)存在的虱子可以說(shuō)伴隨了人類(lèi)漫長(zhǎng)的歷史,人類(lèi)擺脫虱子也只是近數(shù)十年的事。生虱子不分貴賤等級(jí),生活條件有限的普通人自不必說(shuō),他們大多不常更換衣服,無(wú)條件或極少洗澡,身上的虱子自然是滿(mǎn)坑滿(mǎn)谷,到處都是。就是達(dá)官顯貴、太太小姐們,也都是虱子遍身的。美國(guó)人類(lèi)學(xué)家路威(R. H. Lowie)寫(xiě)道,“十八世紀(jì)的太太們頭上成群的養(yǎng)虱子”,皇宮中的女性們“重重?fù)浞酆窈褚r墊的三角塔終于滿(mǎn)生了虱子”(《文明與野蠻》,呂叔湘譯)。這話(huà)不只是一種比喻,其實(shí)就是現(xiàn)實(shí)的寫(xiě)照。

虱子是一種寄生蟲(chóng),繁殖能力和傳播能力都很強(qiáng)。作為一種生物,虱子的起源甚至早于人類(lèi),科學(xué)家發(fā)現(xiàn),至少在六千五百萬(wàn)年前,虱子就已經(jīng)存在了。有科學(xué)家還推測(cè),恐龍的脾氣之所以很暴躁,主要是因?yàn)槌D瓯皇诱勰ズ万}擾(《每日郵報(bào)》,2011年4月6日)。人類(lèi)的整個(gè)歷史也都遭受著虱子的困擾,所以脾氣也好不到哪里去。

虱子的歷史久遠(yuǎn),有學(xué)者認(rèn)為它們是石炭紀(jì)蟑螂的前身。虱子最初并非是寄生蟲(chóng),而是獨(dú)立生存的。但在進(jìn)化過(guò)程中,虱子聰明地在人的身體上找到了理想國(guó),溫暖、衣食無(wú)憂(yōu),沒(méi)有爭(zhēng)奪食物的對(duì)手,也沒(méi)有來(lái)自其他動(dòng)物的攻擊,于是“它犧牲了自由,從此不再為食宿問(wèn)題而奔波”(漢斯·辛瑟爾[Hans Zinsser]《老鼠、虱子和歷史:一部全新的人類(lèi)命運(yùn)史》,重慶出版社2019年,第183頁(yè))。靠出賣(mài)自由來(lái)?yè)Q取安逸的生活、財(cái)富和地位,至今也是其他一些高等動(dòng)物進(jìn)化或者退化的邏輯。虱子的這一進(jìn)化過(guò)程很漫長(zhǎng):

虱子也并非總是需要依靠宿主才能生存的生物。它們?cè)?jīng)是一種熱愛(ài)自由的生物,當(dāng)其他昆蟲(chóng)向它們打招呼時(shí),它們能夠用復(fù)眼望著對(duì)方,對(duì)之報(bào)以微笑。這是比《獨(dú)立宣言》的頒布還要遙遠(yuǎn)許久的事兒了,因?yàn)槭踊撕脦讉€(gè)世紀(jì)才放棄它的個(gè)人主義。(《老鼠、虱子和歷史》,第181頁(yè))

虱子寄宿在人類(lèi)身體上,但較之于人類(lèi)對(duì)其的厭惡,虱子卻展現(xiàn)出了對(duì)“主子”極高的忠誠(chéng)。虱子研究領(lǐng)域的權(quán)威學(xué)者尤因(Ewing)曾以為虱子可以隨意更換宿主,但著名的醫(yī)學(xué)家漢斯·辛瑟爾經(jīng)過(guò)實(shí)驗(yàn)卻發(fā)現(xiàn):“一只虱子更換了宿主之后,可能會(huì)導(dǎo)致其消化困難,甚至足以致命。”(《老鼠、虱子和歷史》,第185頁(yè))

虱子的忠誠(chéng)不只體現(xiàn)在“安土重遷”的觀(guān)念上面,它竟至于會(huì)根據(jù)宿主的膚色來(lái)改變自己的膚色,按照民族主義者們的說(shuō)法,稱(chēng)它們?yōu)椤笆椤币埠敛贿^(guò)分:

虱子會(huì)根據(jù)宿主的顏色調(diào)整自己的顏色以求適應(yīng),所以非洲的虱子是黑色的,印度的虱子是煙熏色的,日本的虱子是黃棕色的,而北美印第安人身上的虱子是深棕色的,因紐特人身上的虱子是淺棕色的,而歐洲人身上的虱子則是臟灰色的。(《老鼠、虱子和歷史》,第188頁(yè))

虱子與跳蚤

虱子與跳蚤是不同的物種,外形、習(xí)性、壽命等,尤其是移動(dòng)方式,都不相同。但它們有時(shí)候會(huì)被混用或弄混。有名的例子如張愛(ài)玲,她在《天才夢(mèng)》一文中有句透徹得讓人近乎絕望的話(huà):“生命是一襲華美的袍,爬滿(mǎn)了蚤子。”有人提醒說(shuō),這里的“蚤子”應(yīng)為“虱子”,她后來(lái)說(shuō):

《張看》最后一篇末句“虱子”誤作“蚤子”,承水晶先生來(lái)信指出,非常感謝,等這本書(shū)以后如果再版再改正。這篇是多年前的舊稿,收入集子時(shí)重看一遍,看到這里也有點(diǎn)疑惑,心里想是不是鼓上蚤時(shí)遷。(《對(duì)現(xiàn)代中文的一點(diǎn)小意見(jiàn)》)

不知“水晶先生”的依據(jù)何在,這里似乎也不用更改,袍子里也確實(shí)可能有跳蚤。

虱子和跳蚤雖有不同,但是在制造人體瘙癢這一點(diǎn)上,卻是聯(lián)手共存的伙伴。《格林童話(huà)》中有一篇寓言《虱子與跳蚤》,開(kāi)頭講道:

一只虱子和一只跳蚤合住一室。有一天,它們?cè)陔u蛋殼里釀啤酒,虱子一不小心掉了進(jìn)去,被燙傷了。小跳蚤于是大呼小叫起來(lái)。小房門(mén)問(wèn)它:“小跳蚤,你干嗎尖叫呀?”“虱子被燙傷了。”

“小虱子燙傷了自己,小跳蚤在傷心地哭泣。”這可能是常年做鄰居結(jié)下的戰(zhàn)友情誼。

跳蚤比虱子塊頭要大,也更強(qiáng)健。晚清出使英國(guó)的使臣郭嵩燾,曾應(yīng)邀在英國(guó)觀(guān)看過(guò)一次馴跳蚤的表演:

又有一小院,用蚤駕車(chē)、推磨、放炮、車(chē)水,及裝兩人對(duì)立,以蚤為首,而系兩鉛刀其足,兩相擊刺。云其蚤亦須教練數(shù)月乃能習(xí),夜則捉置臂端,食飽乃收入匣中,置溫水瓶于其旁使就暖,亦一奇也。(郭嵩燾《倫敦與巴黎日記》,鐘叔河、楊堅(jiān)整理,岳麓書(shū)社2008年第二版,第375頁(yè))

這真是聞所未聞的奇事。若說(shuō)孤證不可信,隨行的翻譯張德彝那天也去參觀(guān)了,記錄更為詳細(xì):

又一小屋內(nèi)演蚤戲。系一人養(yǎng)蚤四枚,入者一什令,乃令其拽車(chē)推磨,車(chē)、磨與真無(wú)異,大比綠豆。據(jù)云養(yǎng)已四年,每晚令伏于手指,吸血一小時(shí)。其手有血痕腫處。雖屬精能,亦良苦矣。(張德彝《隨使英俄記》,楊堅(jiān)校點(diǎn),岳麓書(shū)社2008年,第389頁(yè))

若所述是真,那么這種事也只有跳蚤能做,“行不敢離縫際,動(dòng)不敢出裈襠”(阮籍《大人先生傳》)的虱子恐怕是不敢的。

對(duì)跳蚤的觀(guān)察

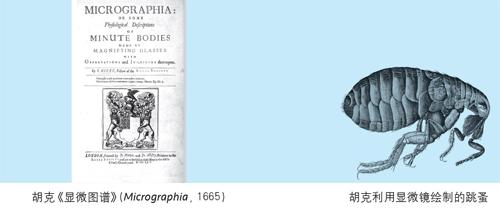

虱子和跳蚤雖然與人類(lèi)相伴已久,但人類(lèi)卻不知其詳。人類(lèi)對(duì)于虱子的科學(xué)觀(guān)察不知源于何時(shí),但對(duì)于跳蚤的第一次科學(xué)觀(guān)察卻是科學(xué)史上的一件大事。這一觀(guān)察要?dú)w功于英國(guó)著名科學(xué)家羅伯特·胡克(Robert Hooke)。胡克是科學(xué)史上的大人物,其聲名不顯多半是因?yàn)榕nD蓋過(guò)了他的風(fēng)頭。據(jù)說(shuō)牛頓發(fā)現(xiàn)萬(wàn)有引力定律就是受到了胡克的影響。

胡克的研究還有一個(gè)領(lǐng)域受到后人的稱(chēng)頌,那就是利用顯微鏡第一次向人類(lèi)展示了自然界中微小之物的樣子。胡克在這個(gè)方面最有代表性的著作是一六六五年發(fā)表的《顯微圖譜》(Micrographia)。這本書(shū)是他利用顯微鏡所繪制的各種細(xì)微之物的圖片合集,書(shū)中有六張折頁(yè)圖案,最大的一張呈現(xiàn)的就是一只跳蚤。這張圖片在當(dāng)時(shí)引起了極大轟動(dòng),因?yàn)槿祟?lèi)第一次看清楚了困擾自己數(shù)千年的那個(gè)小東西。

胡克在觀(guān)察時(shí),是怎么讓這只跳蚤安安靜靜地躺在顯微鏡鏡頭下擺拍的?這其實(shí)是個(gè)小難題,要是把跳蚤弄死,就可能會(huì)破壞其身體的完整性。胡克果然聰明,他使用了白蘭地醉倒了跳蚤,他說(shuō):“我給了它一些白蘭地或酒精,一段時(shí)間后它甚至?xí)€醉如泥。”(奧利弗·特爾《秘密圖書(shū)館:一部另類(lèi)文明史》,柳建樹(shù)譯,中國(guó)人民大學(xué)出版社2019年,第79頁(yè))

虱子改變歷史

虱子、跳蚤給人類(lèi)帶來(lái)的最大麻煩不是癢,而是病。讓人聞風(fēng)喪膽的鼠疫,主要是由老鼠身上的跳蚤傳播到人身上的。人類(lèi)身上的虱子,也能傳播疾病,最有名的當(dāng)屬流行性斑疹傷寒(Epidemic Louseborne typhus)。寄宿在人身上的虱子有三類(lèi):頭虱、體虱和陰虱,流行性斑疹傷寒主要由體虱(Pediculus humanus corporis)傳播。

“一戰(zhàn)”時(shí)的西線(xiàn)戰(zhàn)場(chǎng),德國(guó)士兵在戰(zhàn)斗間隙脫下衣服捉虱子(引自《疾病圖文史》)

流行性斑疹傷寒又被稱(chēng)為“戰(zhàn)爭(zhēng)熱”“軍營(yíng)熱”“監(jiān)獄熱”等,從這些名字中就可看出它最容易在群體中傳播。一八一二年夏天,拿破侖率領(lǐng)五十多萬(wàn)人的大軍遠(yuǎn)征俄國(guó),經(jīng)過(guò)長(zhǎng)途跋涉和連續(xù)作戰(zhàn),到了十二月中旬,這支軍隊(duì)僅剩下了三萬(wàn)多人,其中只有一千多人能保持作戰(zhàn)能力。除了戰(zhàn)死、凍死等原因外,主要是因?yàn)榱餍行园哒顐R话闼劳雎蕿榘俜种逯涟俜种澹诙旄哌_(dá)百分之四十(《老鼠、虱子和歷史》,第11頁(yè))。兩次世界大戰(zhàn)中,流行性斑疹傷寒肆虐歐洲,一九一七年至一九二二年間,共發(fā)生了二千五百萬(wàn)至三千萬(wàn)病例,其中東歐和蘇俄就有三百多萬(wàn)人死于此病(瑪麗·道布森《疾病圖文史》,蘇靜靜譯,金城出版社2019年,第61頁(yè)),可謂是疾病改變歷史的顯例。

虱子還可以與政治相關(guān)聯(lián)。據(jù)說(shuō)歷史中的王安石不拘小節(jié),但也不太講究衛(wèi)生,他“性不好華腴,自奉至儉,或衣垢不浣,面垢不洗”。后果之一,就是有一天身上的虱子竟沿著領(lǐng)子爬到胡子上去了:

王介甫王禹玉同伺朝,見(jiàn)虱自介甫襦領(lǐng)直緣其須,上顧而笑,介甫不知也。朝退,介甫問(wèn)上笑之故,禹玉指以告,介甫命從者去之。禹玉曰,未可輕去,愿頌一言。介甫曰,何如?禹玉曰,屢游相須,曾經(jīng)御覽,未可殺也,或曰放焉。眾大笑。(清褚人獲《堅(jiān)瓠集》丙集卷三“須虱頌”)

一個(gè)虱子能讓圣上歡笑,攪動(dòng)了朝廷里死寂沉悶的氣氛,實(shí)是難得,自然不能殺掉。虱子參與政治的例子還有很多,比如說(shuō)可以處理最令政治家頭疼的選舉程序:

在中世紀(jì)瑞典的興登堡(Hurdenburg)流行著這樣一個(gè)習(xí)俗,市長(zhǎng)是通過(guò)如下方式選舉出來(lái)的:候選人圍坐在桌子旁,頭低著,把胡子放在桌子上。一只虱子被放在桌子中間,接下來(lái)就很關(guān)鍵了,虱子鉆進(jìn)誰(shuí)的胡子里,誰(shuí)就是下一任市長(zhǎng)。(《老鼠、虱子和歷史》,第196頁(yè))

這真是一個(gè)偉大的發(fā)明。

二、捉虱子及其雅致化

捉虱大全

虱子實(shí)在令人頭疼。關(guān)于人類(lèi)對(duì)待虱子的態(tài)度,王力先生曾有一段概括,精妙絕倫:

第一種人經(jīng)不起一個(gè)虱子,一覺(jué)得癢就進(jìn)臥室里關(guān)起門(mén)來(lái),脫了衣褲大捉一陣,務(wù)必捉到了才肯甘心。在一般人的眼光中,這種人被認(rèn)為庸人自擾。第二種人覺(jué)得有很多事比捉虱子更要緊,所以雖然覺(jué)得癢也不忙捉,等到虱子越來(lái)越多,越咬越兇,實(shí)在忍不住了,然后捉它一次。第三種人因?yàn)闈M(mǎn)身是虱子,也就變了麻木不仁;本來(lái)自己就很齷齪,不生虱子倒反不配,所以索性由它去。……我還可以談一談第四種人。這就是恣虱飽腹主義者。古代的孝子有恣蚊飽腹的,先赤著身子讓蚊子吸血吸飽了,以為這樣一來(lái),蚊子就不會(huì)再去咬他的父親。同理,這世界上似乎也有一種人并不愿意捉虱子。(《龍蟲(chóng)并雕齋瑣語(yǔ)》,中華書(shū)局2015年,第135頁(yè))

遇到虱子,一般人當(dāng)然考慮要去捉。好在和恐龍相比,人類(lèi)的雙手比較靈活,捉起來(lái)也方便。捉虱子,由此也成了人類(lèi)極為重要的一項(xiàng)事業(yè)。既然人人都有虱子,大家就見(jiàn)怪不怪,瘙癢難忍時(shí),當(dāng)眾捉虱子,也不以為奇怪和尷尬。

法國(guó)歷史學(xué)家勒華拉杜里所描述的蒙塔尤村里,“在燦爛的陽(yáng)光下,在相鄰或相對(duì)的矮屋平頂上,人們邊抓虱子邊聊天”。有些顯貴人家,甚至?xí)摇凹妓嚫叱摹薄白ナ拥睦鲜帧眮?lái)為自己抓虱子,書(shū)中就專(zhuān)門(mén)強(qiáng)調(diào):“作為村里的顯貴,克萊格家人不愁找不到巧手女人為他們除去身上的這些活物。”(勒華拉杜里《蒙塔尤》,許明龍、馬勝利譯,商務(wù)印書(shū)館2007年,第228頁(yè))

如何抓虱子?抓到虱子之后該如何處置?法國(guó)著名文化史家讓·韋爾東(Jean Verdon)在《夜歌:中世紀(jì)的夜生活》(劉華譯,中國(guó)人民大學(xué)出版社2015年)一書(shū)中提到了歐洲中世紀(jì)的人們消滅虱子跳蚤的種種方法。

夏天,賢妻要注意房間里、床上不能有跳蚤。有各種可以除跳蚤的方式。比如,用一個(gè)抹了膠和松脂的砧板,中間放上一支燃著的蠟燭;在房間里和床上展開(kāi)一床摩擦成戧毛的床單—或是羊皮,落在上面的跳蚤動(dòng)彈不得,便很容易用床單把它弄走。在麥草和床上鋪上白毛呢,黑色的跳蚤落在上面后很快便能發(fā)現(xiàn),人們很容易就能把它們殺死。但最難的是去掉毯子上和皮毛上的跳蚤;例如,要將它關(guān)在綁緊的口袋里,沒(méi)有亮光,沒(méi)有空氣,在狹小的空間里跳蚤就會(huì)死去。(《夜歌》,第141頁(yè))

把虱子跳蚤捂起來(lái)將其悶死,這大概是中世紀(jì)流行的做法了,因?yàn)槭迨兰o(jì)一本名為《論巴黎》的書(shū)中,提到的第一個(gè)消滅虱子的方法就是在胸口用被褥、襯衣或外衣緊緊捂住,“令虱子無(wú)法呼吸,緊緊擠在一起,一會(huì)兒便悶死了”(轉(zhuǎn)自喬治·維伽雷羅《洗浴的歷史》,許寧舒譯,廣西師范大學(xué)出版社2005年,第44頁(yè))。伊麗莎白時(shí)代的英格蘭,也流行這種方法:

很多人竭盡全力殺死跳蚤,煙熏房間和床上用品,并且將箱子內(nèi)的每件東西都?jí)旱镁o緊的,希望把它們悶死。(伊安·莫蒂默《漫游伊麗莎白時(shí)代的英格蘭》,成一農(nóng)譯,商務(wù)印書(shū)館2020年,第293頁(yè))

有人會(huì)考慮把虱子埋葬掉。十五世紀(jì)中期一位窮學(xué)生這樣記述:

各年齡的學(xué)生和一部分下等人身上的虱子實(shí)在是不計(jì)其數(shù)……我經(jīng)常去奧德河河邊洗襯衣,尤其是夏天。然后把襯衣晾在樹(shù)枝上。趁著它晾干的當(dāng)兒,我開(kāi)始“清理”外衣。在地上挖個(gè)洞,往里面抖落一大把虱子,然后用土蓋起來(lái),在上面插個(gè)十字架。(轉(zhuǎn)自《洗浴的歷史》,第43頁(yè))

捉虱子漫畫(huà)(引自《疾病圖文史》)

盡管捉虱子是十分自然和正常的,但有教養(yǎng)的人還是被教養(yǎng)不能當(dāng)眾捉虱子,以此來(lái)顯示自己的教養(yǎng)。在十七世紀(jì)中期的法國(guó):

有人會(huì)非常仔細(xì)地教育公主,習(xí)慣性地抓撓虱子咬過(guò)的地方是非常惡劣的舉止;當(dāng)眾從脖子上捉住虱子、跳蚤或是其他的寄生蟲(chóng),然后將它們殺死,是非常不禮貌的舉止,除非身邊都是最親近的人。(《老鼠、虱子和歷史》,第197頁(yè))

既然俊男美女身上虱子成群,談情說(shuō)愛(ài)時(shí)便容易會(huì)想起這個(gè)手邊的“朋友”,捉虱子就有了特別的意味。西伯利亞北部土著民族中,年輕女子會(huì)調(diào)皮地向自己喜歡的帥哥身上扔虱子,以引起對(duì)方的注意。此乃當(dāng)?shù)匾环N示愛(ài)習(xí)俗:

韋澤爾(Weizl)告訴我們,當(dāng)他在西伯利亞北部的土著中短暫逗留時(shí),造訪(fǎng)過(guò)他的小屋的年輕女子會(huì)調(diào)皮地往他的身上扔虱子。這一行為令他頗為窘迫,仔細(xì)詢(xún)問(wèn)之后他才尷尬地獲悉,這是當(dāng)?shù)氐囊环N示愛(ài)風(fēng)俗,并非嬉笑打鬧之舉,類(lèi)似于“我身上的虱子,即是你身上的虱子”的一種儀式。(《老鼠、虱子和歷史》,第195頁(yè))

捉虱子不只是個(gè)人的事,有時(shí)也有著政治的意義。阿茲特克國(guó)王蒙特祖馬(Motecuhzoma,1466-1520)會(huì)“專(zhuān)門(mén)雇人從他的子民身上捉虱子,然后把這些虱子曬死,作為財(cái)寶珍藏”(《老鼠、虱子和歷史》,第64頁(yè))。而其他國(guó)王大概只知道從子民身上“捉”租子了。

對(duì)于窮人來(lái)說(shuō),這些帶著自己血和汗的虱子,大概就是他們能拿得出來(lái)的最珍貴的東西,所以有人也把虱子拿來(lái)進(jìn)貢:

墨西哥人有向統(tǒng)治者進(jìn)貢的傳統(tǒng),貧困潦倒的人如果沒(méi)有什么東西可以進(jìn)貢的話(huà),就會(huì)每日清理身體,將捉到的虱子保存起來(lái),當(dāng)虱子多到可以裝滿(mǎn)一小袋的時(shí)候,他們就會(huì)把裝滿(mǎn)虱子的袋子放在國(guó)王的腳下。(《老鼠、虱子和歷史》,第194-195頁(yè))

貢品向來(lái)更強(qiáng)調(diào)象征意義而非經(jīng)濟(jì)價(jià)值。

人類(lèi)看似進(jìn)入到了文明時(shí)代,數(shù)千年來(lái)第一次擺脫了虱子帶來(lái)的困擾,但實(shí)則不然:

《賣(mài)梳籠篦子》,晚清一位佚名法國(guó)畫(huà)家在華所繪的市井人物畫(huà)(引自《辮子與小腳:清都風(fēng)物志》)

無(wú)論現(xiàn)代文明的生活看上去如何的安全和有序,細(xì)菌、原生動(dòng)物、病毒,被感染的跳蚤、虱子、蜱蟲(chóng)、蚊子以及臭蟲(chóng)等,總是潛伏在陰影之下。只要人類(lèi)由于粗心大意、貧窮、饑餓或是戰(zhàn)爭(zhēng)而放松了警惕,它們就會(huì)發(fā)起進(jìn)攻。即便是在平常的日子里,它們也會(huì)掠食體弱多病、年幼以及年邁的人。它們就生活在我們身邊,隱匿在無(wú)形之中,等待著掠食的機(jī)會(huì)。(《老鼠、虱子和歷史》,第39頁(yè))

所以,人類(lèi)捉虱子的歷史大概還會(huì)延續(xù)下去。

捉虱子要用到一些工具,比如捉頭上的虱子經(jīng)常會(huì)用到梳子、篦子等。據(jù)說(shuō)孔子和弟子們行路中遇見(jiàn)一位婦人,孔子見(jiàn)婦人頭上戴著一個(gè)象牙櫛,就問(wèn)哪位學(xué)生能借到此物。顏回上前對(duì)婦人說(shuō):

吾有徘徊之山,百草生其上,有枝而無(wú)葉。萬(wàn)獸集其里,有飲而無(wú)食。故從夫人借羅網(wǎng)而捕之。

婦人取下象牙櫛遞給了顏回,顏回感到詫異,問(wèn)婦人是否聽(tīng)懂了他的話(huà),婦人回答說(shuō):

徘徊之山者,是君頭也。百草生其上,有枝而無(wú)葉,是君發(fā)也。萬(wàn)獸集其里,是君虱也。借羅網(wǎng)捕之者,是吾櫛也。以故取櫛與君,何怪之有?(《雕玉集》卷十二《聰慧篇》,見(jiàn)《古逸叢書(shū)》三十二冊(cè))

此處的櫛即是梳子、篦子等梳理頭發(fā)的工具。說(shuō)明古人頭上的虱子很多,梳篦就是用來(lái)除去虱子的工具。

吃虱子

另一個(gè)處理虱子跳蚤的方法就是直接吃掉。曹植《貪惡鳥(niǎo)論》說(shuō):“得蚤者莫不馴而放之,為利人也。得蚤者莫不糜之齒牙,為害身也。”看來(lái)“糜之齒牙”是經(jīng)常的事。周密《齊東野語(yǔ)》的“嚼虱”條也記載了這個(gè)說(shuō)法,而且還提到親身所見(jiàn)的經(jīng)歷:

余負(fù)日茅檐,分漁樵半席。時(shí)見(jiàn)山翁野媼,捫身得虱則致之口中,若將甘心焉,意甚惡之。然揆之于古,亦有說(shuō)焉。應(yīng)侯謂秦王曰:“得宛,臨流陽(yáng)夏,斷河內(nèi),臨東陽(yáng)邯鄲,猶口中虱。”王莽校尉韓威曰:“以新室之威,而吞胡虜,無(wú)異口中蚤虱。”陳思王著論亦曰:“得虱者,莫不劘之齒牙,為害身也。”三人者,皆當(dāng)時(shí)貴人,其言乃爾,則野老嚼虱,蓋亦自有典故,可發(fā)一笑。

關(guān)于吃虱子的記載很多,最傳神的恐怕就是《狂人日記》中的阿Q了:

阿Q也脫下破夾襖來(lái),翻檢了一回,不知道因?yàn)樾孪茨剡€是因?yàn)榇中模S多工夫,只捉到三四個(gè)。他看那王胡,卻是一個(gè)又一個(gè),兩個(gè)又三個(gè),只放在嘴里畢畢剝剝的響。阿Q最初是失望,后來(lái)卻不平了:看不上眼的王胡尚且那么多,自己倒反這樣少,這是怎樣的大失體統(tǒng)的事呵!他很想尋一兩個(gè)大的,然而竟沒(méi)有,好容易才捉到一個(gè)中的,恨恨的塞在厚嘴唇里,狠命一咬,劈的一聲,又不及王胡的響。

在熱播電視劇《甄嬛傳》中,失寵的芳貴人捉到一個(gè)虱子,隨即放在嘴里吃掉,令剛好看到這一場(chǎng)面的甄嬛異常震驚,作嘔不已。這種反應(yīng)方式其實(shí)是一種現(xiàn)代眼光,在古代,吃虱子算是平常之事,至少不會(huì)讓人如此這般不適。文明的觀(guān)念是在不斷演進(jìn)的,在古代社會(huì)中常見(jiàn)的事,用現(xiàn)代的“文明”眼光看來(lái),或許就是不潔、骯臟和落后的(諾貝特·埃利亞斯《文明的進(jìn)程:文明的社會(huì)起源和心理起源的研究》,王佩莉、袁志英譯,上海譯文出版社2009年)。

在文化交往的過(guò)程中,“高級(jí)”文明往往也以鄙夷的眼光看待“落后”文明。如中西文化交往之初,西方人在對(duì)中國(guó)的觀(guān)察中,就反復(fù)提到中國(guó)人喜歡捉虱子、吃虱子的事情。一七九三年英國(guó)派遣馬戛爾尼使團(tuán)來(lái)華,馬戛爾尼在其個(gè)人的日志中寫(xiě)道:

他們穿得極其粗糙,洗得不干凈,從不用肥皂。他們難得使用手帕,而是任意在室內(nèi)吐痰,用手指擤鼻涕,拿衣袖或任何身邊的東西擦手。這種習(xí)慣是普遍的,尤其惡心的是,有天我看見(jiàn)一個(gè)韃靼顯貴叫他的仆人在他脖子上捉騷擾他的虱子。(《馬戛爾尼使團(tuán)使華觀(guān)感》,何高濟(jì)、何毓寧譯,商務(wù)印書(shū)館2013年,第9頁(yè))

跟隨馬戛爾尼來(lái)華的巴羅在其寫(xiě)的《中國(guó)行紀(jì)》中,對(duì)于中國(guó)人不講衛(wèi)生,捉虱子,甚至吃虱子的現(xiàn)象也有專(zhuān)門(mén)的記述:

上等階層貼身穿一種薄粗綢衣,不穿棉衣或亞麻衣,老百姓則穿粗棉布。這些衣服要脫下來(lái)洗,比換件新的更難,因此,污穢滋生大量寄生蟲(chóng)。朝廷大臣毫不遲疑地當(dāng)眾叫他的仆役捉脖子上的討厭蟲(chóng)子,捉到后他們極從容地用牙齒咬它。(《馬戛爾尼使團(tuán)使華觀(guān)感》,第157頁(yè))

吃虱子其實(shí)并非中國(guó)人的專(zhuān)利,這一習(xí)俗散見(jiàn)于各個(gè)文化和地域。科萬(wàn)(Cowan)在《昆蟲(chóng)歷史上的有趣現(xiàn)象》(Culture Facts in the History of Insects)中就提到塞西亞(Scythia)的布迪尼人、霍屯督人(Hottentots)、美洲印第安人等,都普遍存在吃虱子的習(xí)俗。中世紀(jì)英國(guó)人還認(rèn)為虱子具有藥用價(jià)值,尤其對(duì)于治療黃疸病有特效(《老鼠、虱子和歷史》,第194頁(yè))。

潔凈與道德

衛(wèi)生和清潔的觀(guān)念是一種現(xiàn)代觀(guān)念,古代社會(huì)中并非所有人都把身體的潔凈作為追求。

沐浴也是消除虱子、緩解瘙癢的重要途徑,但囿于物質(zhì)條件和經(jīng)濟(jì)條件,并不是所有人都能經(jīng)常沐浴。反而有人排斥洗澡,并以此為樂(lè)。

南朝名士卞彬,十年不換衣服,“攝性懈惰,懶事皮膚,澡刷不謹(jǐn),浣沐失時(shí)”,他似乎在用這樣反常的行為,來(lái)體現(xiàn)其“摒棄形骸”的思想。身體多年不洗澡,蚤虱叢生,卞彬于是作《蚤虱賦》,說(shuō)自己不洗澡,雖然瘙癢難忍,但對(duì)于身上的蚤虱來(lái)說(shuō),“無(wú)湯沐之慮,絕相吊之憂(yōu)”,大可放心共存了。拋棄形骸,體現(xiàn)的是魏晉名士的灑脫風(fēng)度。

也有人從宗教的角度來(lái)保護(hù)虱子。以人體為宿主的生物并不多,所以人類(lèi)常會(huì)抓住這個(gè)難得的機(jī)會(huì)表達(dá)虛偽的慈悲。印度馬拉巴爾(Malabar)的當(dāng)?shù)厝酥小耙恍┬叛鲎诮痰尿\(chéng)人士會(huì)將其他人抓到的所有虱子放到自己的頭上,為虱子提供食物和營(yíng)養(yǎng)”(《老鼠、虱子和歷史》,第194頁(yè))。看來(lái)當(dāng)?shù)氐男叛稣呤遣惶甓鹊模駝t就沒(méi)有了展現(xiàn)慈善的資格。對(duì)他們來(lái)說(shuō),“這是一種仁慈的自我犧牲,通過(guò)此種做法,他們可以進(jìn)入圣人的行列”(《老鼠、虱子和歷史》,第194頁(yè))。

人們對(duì)于捉虱子的看法古今也是有別的。王力先生就談到,在古代,捫虱無(wú)傷大雅,但“現(xiàn)代的人有了現(xiàn)代的思想,自然不免憎恨虱”(《龍蟲(chóng)并雕齋瑣語(yǔ)》,第133-134頁(yè))。這主要是在現(xiàn)代的衛(wèi)生觀(guān)念影響下,人們知道了虱子是一種傳播疾病的寄生蟲(chóng),為了身體康健,一定要將其根除。同時(shí),人們也了解到,不潔的環(huán)境容易滋生蚤虱,反過(guò)來(lái)說(shuō),有蚤虱的環(huán)境必定是不潔的環(huán)境。在文明人眼中,這些環(huán)境是落后的、骯臟的。

捫虱而談

魏晉南北朝時(shí)期的王猛,年少好學(xué),胸有大志,但不拘細(xì)節(jié),有朋友來(lái)拜訪(fǎng),披著衣服與朋友見(jiàn)面,“捫虱而談當(dāng)世之務(wù),旁若無(wú)人”(《晉書(shū)·王猛傳》)。之后“捫虱而談”似乎成了一個(gè)雅致的詞匯,用以形容志同道合的朋友之間談興十足的情景。

周作人在《中國(guó)新文學(xué)的源流》中提到清代詩(shī)人徐寶善的“試帖”詩(shī)《壺園試帖·王猛捫虱》,詩(shī)曰:

建業(yè)蜂屯擾,成都蟻戰(zhàn)酣,中原披褐顧,余子處裈慚,湯沐奚煩具,爬搔盡許探,搜將蟣蚤細(xì),劘向齒牙甘。

周作人說(shuō):“這首詩(shī),因?yàn)轭}目好玩,作者有才能,所以能將王猛的精神、王猛的身份,和那時(shí)代的一般情形,都寫(xiě)在里面,而且風(fēng)趣也很好。”(周作人《中國(guó)新文學(xué)的源流》,北京十月文藝出版社2011年,第39-40頁(yè))魏晉名士之風(fēng)度,通過(guò)捫虱而談的細(xì)節(jié)都表現(xiàn)了出來(lái),所以魯迅在其名篇《魏晉風(fēng)度及文章與藥及酒之關(guān)系》中就說(shuō):“捫虱而談,當(dāng)時(shí)竟傳為美談。”

“捫虱而談”后來(lái)成為一個(gè)特別的典故,歷代詩(shī)文中使用的例子很多。李白《贈(zèng)韋秘子春》詩(shī)中寫(xiě)道“披云睹青天,捫虱話(huà)良圖”,蘇軾《和王》詩(shī)中有云“聞道騎鯨游汗漫,憶嘗捫虱話(huà)當(dāng)年”。白日無(wú)聊,邊曬太陽(yáng)邊捉虱子,也是快意之事,“負(fù)暄有可獻(xiàn),捫虱坐清晝”(黃庭堅(jiān)《次韻子厚病間十首》之十)。有時(shí)捉虱子后睡個(gè)午覺(jué),也算是一種享受,“白晝捫虱眠,清風(fēng)滿(mǎn)高樹(shù)”(揭傒斯《題牧羊圖》)。現(xiàn)代人也使用這一典故,大概實(shí)際上不再捉虱子,但取其寓意罷了,周恩來(lái)的一首詩(shī)中就寫(xiě)道:“捫虱傾談驚四座,持螯下酒話(huà)當(dāng)年。”(《送蓬仙兄返里有感》)也有人以“捫虱”作為書(shū)名,大概取閑適、不拘之意,如宋代陳善寫(xiě)有《捫虱新話(huà)》,今人欒保群有《捫虱談鬼錄》等。

三、麻姑搔背:搔癢與性幻想

癢帶來(lái)的煩惱,看似小事,實(shí)則對(duì)人的舒適感影響很大。在古代社會(huì)中,衛(wèi)生條件相對(duì)落后,虱子橫行,沐浴并非人人都能享用,也非天天所敢奢望,不管男女老幼,還是帝王將相,個(gè)人衛(wèi)生狀況一定不甚理想。癢,恐怕就成了每個(gè)人經(jīng)常都要遇到的尷尬。

搔癢的方式

癢的感覺(jué)有時(shí)候會(huì)突然來(lái)襲,令人坐立難安。身體發(fā)癢時(shí),大概自己最清楚癢在何處,旁人卻很難把握:

向有人癢,令其子搔之,三索而弗中。又令其妻索之,五索亦五弗中。其人曰:“妻乃知我者也,而何為而弗中?莫非難我哉?”妻子無(wú)以應(yīng)。其人乃自引手,一搔而癢絕。此何者?癢者,人之所自知也,他人莫之知。(明劉元卿 《應(yīng)諧錄》)

但有時(shí)自己鞭長(zhǎng)莫及,只好請(qǐng)人搔背,但僅靠口頭的指揮,卻經(jīng)常“搔不到癢處”。曾有燈謎描述了這種煩亂的心情:

杭城元宵,市有燈謎,曰:“左邊左邊,右邊右邊;上些上些,下些下些,不是不是,正是正是;重些重些,輕些輕些!”蓋搔癢隱語(yǔ)也。(耿定向《耿天臺(tái)先生全書(shū)》卷八《雜俎》)

錢(qián)鍾書(shū)在《管錐編》中也說(shuō)到靠自己搔癢的不足之處:“即在少年,筋力調(diào)利,背癢自搔,每鞭之長(zhǎng)不及馬腹;倩人代勞,復(fù)不易忖度他心,億難恰中。”(《管錐編》[三],三聯(lián)書(shū)店2007年第2版,第1533-1534頁(yè))

于是人們發(fā)明了搔癢的工具,就是為了能自行搔癢。據(jù)傳它的起源是兵器,黃帝以此戰(zhàn)蚩尤;或說(shuō)最早是佛具,用來(lái)記錄經(jīng)文;后來(lái)至少是作為祥瑞、辟邪的器具來(lái)看待的。但落入民間,高大上的出身變成了“癢癢撓”。“癢癢撓”也稱(chēng)為“搔杖”。一來(lái)自己搔的部位比較精準(zhǔn),二來(lái)省去煩勞別人,所以“癢癢撓”有個(gè)絕妙的別名就是“不求人”。另一個(gè)名字叫“如意”。北宋釋道誠(chéng)《釋氏要覽》曰:

齊白石《鐘馗抓癢圖》,題款:者(這)里也不是,那里也不是,縱有麻姑爪,焉知著何處,各自有皮膚,那能入我腸肚。

如意,梵名阿那律,秦言如意。《指歸》云:“古之爪杖也。”或骨、角、竹、木,刻作人手指爪。柄可長(zhǎng)三尺許,或脊有癢,手所不到,用以搔抓,如人之意,故曰“如意”。

有了如意之后,背部大癢,就能自己搔,不再求人,樂(lè)何如之。

但在老弱或身體不便時(shí),連使用“不求人”也不靈活了。王十朋就有詩(shī)曰:“牙為指爪木為身,撓癢工夫似有神;老病不能親把握,不求人又卻求人。”(王十朋《不求人·一名“如意”》,見(jiàn)《梅溪先生后集》卷一八)

其實(shí)更多的時(shí)候還是要請(qǐng)人來(lái)幫忙。但搔癢須有肌膚接觸,所以搔癢者必為親近、親密之人。杜甫就曾叫自己的兒子來(lái)搔背,“令兒快搔背,脫我頭上簪”(《阻雨不得歸瀼西甘林》),寫(xiě)出了有如救命一般的迫切心情。除了父母、子女之外,對(duì)于男人來(lái)說(shuō),符合搔背條件的,就只有自己的妻子了。

漢代的漢中太守丁邯,因其妻弟投靠叛將公孫述,就把自己的妻子投入獄中,向光武帝請(qǐng)罪:“丁邯遷漢中太守,妻弟為公孫述將,收妻送南鄭獄,免冠徒跣自陳。”(《續(xù)漢書(shū)·百官志三》劉昭注補(bǔ)引《決錄注》)但光武帝惜才,不加追究,且希望把丁邯的妻子放出來(lái),“漢中太守妻乃系南鄭獄,誰(shuí)當(dāng)搔其背垢者”(《原丁邯詔》)。

光武帝表達(dá)得既委婉又溫情,丁邯的妻子在獄中,那么誰(shuí)來(lái)為丁邯搔背呢?光武帝不但具有雄才大略,而且心思細(xì)膩,他關(guān)心人才,著眼在搔背問(wèn)題上,自小處考量,頗能打動(dòng)人。光武帝這樣的做法并不是孤例,他在《賜侯將軍詔》中對(duì)自己的愛(ài)將侯進(jìn)說(shuō):“卿歸田里,曷不令妻子從?將軍老矣,夜臥誰(shuí)為搔背癢也!”(《賜侯將軍詔》,見(jiàn)《全后漢文》)

北宋時(shí)有一位叫趙明叔的人,家貧好飲,經(jīng)常大醉,經(jīng)常說(shuō)的話(huà)是:“薄薄酒,勝茶湯,丑丑婦,勝空房。”蘇軾認(rèn)為,“其言雖俚,而近乎達(dá)”(蘇軾《薄薄酒二章并序》)。這句話(huà)的關(guān)鍵詞是“薄酒”和“丑婦”,以此來(lái)表述知足常樂(lè)、隨遇而安的人生哲學(xué)。這是一句淺顯卻很有道理的話(huà),于是在宋代文人那里獲得了很多共鳴,蘇軾、杜純、晁端仁、黃庭堅(jiān)、李之儀、陳慥等人,都曾以此語(yǔ)作詩(shī)。最著名的即是蘇軾和黃庭堅(jiān)所作的《薄薄酒》。詩(shī)中也都贊美了“丑妻”,其中黃庭堅(jiān)的詩(shī)寫(xiě)道:“薄酒可與忘憂(yōu),丑婦可與白頭”,“不如薄酒醉眠牛背上,丑婦自能搔背癢”(黃庭堅(jiān)《薄薄酒二章》,見(jiàn)《宋黃文節(jié)公全集》外集卷七)。黃庭堅(jiān)還將此詩(shī)寫(xiě)了下來(lái),《薄薄酒帖》是其著名書(shū)帖之一。在黃庭堅(jiān)看來(lái),“丑婦”最體貼的關(guān)懷,就是搔背。

薄酒醉眠牛背,丑婦爬背搔癢,乃是人世間最為平常也最為極致的幸福了。

搔癢的文化闡釋

搔癢在文化中有著不同的闡釋。

(一)輕重大小之喻

光武帝在關(guān)心屬下時(shí)常提到搔癢,在錢(qián)鍾書(shū)看來(lái),是大有深意的:“光武拈苛癢抑搔以概諸余,事甚家常,而語(yǔ)不故常。”錢(qián)鍾書(shū)又舉了李密《陳情事表》中的例子:“劉夙嬰疾病,常在床蓐,臣侍湯藥,未曾廢離。”同樣是關(guān)切老病者,光武帝著眼搔癢,是“舉輕”;李密侍奉長(zhǎng)者,著眼“湯藥”,是“舉重”。“‘舉背癢之搔而湯藥之侍可知,‘舉侍湯藥而搔背癢亦不言而喻矣。”雖說(shuō)關(guān)心的意思都表達(dá)了出來(lái),但“舉輕”更妙,“《春秋》之‘書(shū)法,實(shí)即文章之修詞……《公羊》《谷梁》兩傳闡明《春秋》美刺‘微詞,實(shí)吾國(guó)修詞學(xué)最古之發(fā)凡起例”(《管錐編》[三],第1533-1534頁(yè))。從中可見(jiàn),對(duì)于搔癢這樣小事的描寫(xiě),在史書(shū)中實(shí)在是非常重大的事情。

(二)致知的狀態(tài)

上引耿定向提到的杭州燈謎,很好地把握了人們?cè)谟行r(shí)候那種不安定的含混狀態(tài),似有所得,無(wú)覺(jué)無(wú)所得,似有所悟,又似乎無(wú)所知。王陽(yáng)明據(jù)此作喻,認(rèn)為用來(lái)形容致知的狀態(tài),最為精妙,他對(duì)弟子說(shuō):“狀吾致知之旨,莫精切若此。”(轉(zhuǎn)自《管錐編》[三],第1534頁(yè))

(三)互助之意

搔癢常要求助于人,由此又含有互助交往的意思。錢(qián)鍾書(shū)曾引西諺曰:“汝搔吾背,則吾將搔汝背。”(Scratch my back and Ill scratch yours.)錢(qián)鍾書(shū)就說(shuō),這則諺語(yǔ)“取此事以喻禮尚往來(lái)或交相為用”(同上)。

麻姑的指爪

前面已經(jīng)提及,搔背是件私密的事,除了自己,往往會(huì)請(qǐng)妻子等親近之人來(lái)代勞,但男性也會(huì)想象美人用細(xì)長(zhǎng)手指來(lái)為自己抓癢。這種有著性幻想意味的想象,在晉唐時(shí)期與麻姑的傳說(shuō)結(jié)合起來(lái),形成了古代詩(shī)文和藝術(shù)中經(jīng)久不衰的麻姑搔癢主題。

麻姑是道教中的一個(gè)神仙,據(jù)杜光庭《墉城集仙錄·麻姑傳》說(shuō):“麻姑者,乃上真元君之亞也。”麻姑的故事在民間廣為流傳,原因之一是因?yàn)楸蛔u(yù)為“天下第一楷書(shū)”的顏真卿《有唐撫州南城縣麻姑山仙壇記》(簡(jiǎn)稱(chēng)《麻姑仙壇記》)中詳細(xì)記述了麻姑的故事:

麻姑者,葛稚川《神仙傳》云:王遠(yuǎn),字方平,欲東之括蒼山,過(guò)吳蔡經(jīng)家,教其尸解,如蛇蟬也。經(jīng)去十余年忽還,語(yǔ)家人言:七月七日,王君當(dāng)來(lái)過(guò)。到期日,方平乘羽車(chē),駕五龍,各異色,旌旗導(dǎo)從,威儀赫弈,如大將也。既至,坐須臾,引見(jiàn)經(jīng)父兄。因遣人與麻姑相聞,亦莫知麻姑是何神也。言王方平敬報(bào),久不行民間,今來(lái)在此,想麻姑能暫來(lái)。有頃信還,但聞其語(yǔ),不見(jiàn)所使人。曰:“麻姑再拜,不見(jiàn)忽已五百余年。尊卑有序,修敬無(wú)階。思念久,煩信,承在彼登山,顛倒而先被記。當(dāng)按行蓬萊,今便暫往。如是便還,還即親觀(guān),愿不即去。”如此兩時(shí)間,麻姑來(lái)。來(lái)時(shí)不先聞人馬聲。既至,從官當(dāng)半于方平也。麻姑至,蔡經(jīng)亦舉家見(jiàn)之。是好女子,年十八九許,頂中作髻,余發(fā)垂之至腰,其衣有文章,而非錦綺,光彩耀日,不可名字,皆世所無(wú)有也。得見(jiàn)方平,方平為起立。坐定,各進(jìn)行廚。金盤(pán)玉杯,無(wú)限美膳,多是諸華,而香氣達(dá)于內(nèi)外。擗麟脯行之。麻姑自言:“接侍以來(lái),見(jiàn)東海三為桑田;向間蓬萊水,乃淺于往者,會(huì)時(shí)略半也,豈將復(fù)還為陸陵乎?”方平笑曰:“圣人皆言,海中行復(fù)揚(yáng)塵也。”麻姑欲見(jiàn)蔡經(jīng)母及婦。經(jīng)弟婦新產(chǎn)數(shù)十日,麻姑望見(jiàn)之,已知,曰:“噫,且止勿前。”即求少許米,便以擲之,墮地即成丹砂。方平笑曰:“姑故年少,吾了不喜復(fù)作此曹狡獪變化也。”麻姑手似鳥(niǎo)爪,蔡經(jīng)心中念言:“背癢時(shí),得此爪以杷背,乃佳也。”方平已知經(jīng)心中念言,即使人牽經(jīng)鞭之。曰:“麻姑者,神人。汝何忽謂其爪可以杷背耶?”見(jiàn)鞭著經(jīng)背,亦不見(jiàn)有人持鞭者。方平告經(jīng)曰:“吾鞭不可妄得也。”

《麻姑仙壇記》中的主要內(nèi)容引述自東晉葛洪《神仙傳》。此傳說(shuō)其實(shí)最早出現(xiàn)在《列異傳》中,雖敘述十分簡(jiǎn)潔,但場(chǎng)面更加可怖:

明陳洪綬《麻姑獻(xiàn)壽圖》

神仙麻姑降東陽(yáng)蔡經(jīng)家,手爪長(zhǎng)四寸。經(jīng)意曰:“此女子實(shí)好佳手,愿得以搔背。”麻姑大怒。忽見(jiàn)經(jīng)頓地,兩目流血。(《列異傳》,轉(zhuǎn)自《太平御覽》三百七十)

麻姑的故事衍生出了一些主題。其一是“滄海桑田”。傳說(shuō)麻姑年紀(jì)看上去大約十八九歲,長(zhǎng)得非常漂亮,衣著光彩耀目,卻自稱(chēng)已經(jīng)見(jiàn)過(guò)東海三次變?yōu)樯L铩G宕淘队讓W(xué)故事瓊林·地輿》曰:“滄海桑田,謂世事之多變。”“滄海桑田”是中國(guó)人用來(lái)形容時(shí)間流逝和世事多變的最重要的詞匯。

其二是長(zhǎng)壽主題。麻姑經(jīng)歷滄海三次變桑田,但卻依舊美貌如少女,于是民間就把麻姑作為長(zhǎng)壽標(biāo)志。道教以追求“長(zhǎng)生不老”為目標(biāo),麻姑自然是最符合這一目標(biāo)的人,最適合用來(lái)傳播道教教義,所以在道教中的地位和影響力是很高的。

其三是以麻姑擲米來(lái)比喻巧施仙術(shù)、技藝高超,清錢(qián)謙益《仙壇倡和詩(shī)》曰:“麻姑狡獪真年少,擲米區(qū)區(qū)作鬼工。”宋代陸游《夜大雪歌》也寫(xiě)道:“初疑天女下散花,復(fù)恐麻姑行擲米。”

其四,因麻姑指爪細(xì)長(zhǎng)似“鳥(niǎo)爪”,蔡經(jīng)幻想以此爪搔背,這一情節(jié)后來(lái)演繹成了流傳至今的“麻姑搔背”典故。

關(guān)于麻姑形貌的記載,除了強(qiáng)調(diào)其年輕貌美之外,最為突出的描寫(xiě)就是她的手,纖細(xì)修長(zhǎng),貌似“鳥(niǎo)爪”。古人對(duì)于美人之手的贊美,大致集中在四個(gè)標(biāo)準(zhǔn)上:白、柔、細(xì)、尖。《孔雀東南飛》提到焦妻劉氏“指如削蔥根”,周邦彥的《少年游》也有“纖指破新橙”的句子。都是在說(shuō)美人的手又尖又細(xì),按照這個(gè)標(biāo)準(zhǔn),麻姑的“鳥(niǎo)爪”肯定就是最美的手了。

除了麻姑,古代詩(shī)文中還常提到一位手指細(xì)長(zhǎng)的美人,就是耿先生。耿先生大概是五代時(shí)期的一位女道士,長(zhǎng)得漂亮,且手指非常長(zhǎng),“手如鳥(niǎo)爪,不便于用飲食,皆仰于人,復(fù)不喜行宮中,常使人抱持之”(吳淑《江淮異人錄》)。手指細(xì)長(zhǎng)得都難以吃飯,不由讓人想起李漁在《閑情偶寄》中提到的那位腳小得無(wú)法走路,行動(dòng)都要依仗別人抱著的“抱小姐”了。美的極致,竟然成了病態(tài)。

麻姑搔背主題之演變

錢(qián)鍾書(shū)認(rèn)為,《神仙傳》中蔡經(jīng)看到麻姑的“鳥(niǎo)爪”,心里暗想“爬背當(dāng)佳”,是因?yàn)椤傍B(niǎo)爪銳長(zhǎng),背癢時(shí)可自搔而無(wú)不及之憾爾”(《管錐編》[三],第1534頁(yè))。這一說(shuō)法在我看來(lái)有些問(wèn)題,因?yàn)椴探?jīng)希望的是用麻姑的“鳥(niǎo)爪”為自己爬背,而不是麻姑自己搔背。況且,背部瘙癢時(shí),自己常常鞭長(zhǎng)莫及,“鳥(niǎo)爪”雖“銳長(zhǎng)”,但也不至于因之“鞭長(zhǎng)”而處處自由可及的。蔡經(jīng)的想象,是一種雜糅著瘙癢、異性接觸和性幻想等要素的想象。

搔癢雖說(shuō)可以公開(kāi)進(jìn)行,但請(qǐng)別人來(lái)搔癢,畢竟是親近之人才能代勞。看見(jiàn)美女的男人,幻想用美女的“鳥(niǎo)爪”為自己爬背,這一想法其實(shí)就包含著性的幻想。就像窮酸書(shū)生會(huì)在夜晚幻想狐貍精變作美女來(lái)陪伴自己一樣,這種想法的普遍性可以從古代諸多的狐仙故事中體現(xiàn)出來(lái)。搔癢問(wèn)題和指甲、美女、性幻想等因素結(jié)合起來(lái),就奇妙地組合成了“麻姑搔癢”的典故。

歷代男性詩(shī)人很喜歡用的一個(gè)典故就是麻姑搔癢。如喜歡描寫(xiě)美女,詩(shī)中“十句九句言婦人酒耳”(王安石語(yǔ),見(jiàn)《冷齋夜話(huà)》)的李白就寫(xiě)道:“明星玉女備灑掃,麻姑搔背指爪輕。”(李白《西岳云臺(tái)歌送丹丘子》)

其他的例子所在多有,如“杜詩(shī)韓筆愁來(lái)讀,似倩麻姑癢處搔”(杜牧《讀韓杜集》),“直遣麻姑與搔背,可能留命待桑田”(李商隱《海上》)。清孔尚任《桃花扇·會(huì)獄》中有句話(huà):“只愁今夜里,少一個(gè)麻姑搔背眠。”直把性幻想推向了極致。也有人提醒要注意教訓(xùn),不要一見(jiàn)到美女的細(xì)甲,就聯(lián)想起搔背,宋蘇轍《贈(zèng)吳子野道人》詩(shī)就說(shuō):“道成若見(jiàn)王方平,背癢莫念麻姑爪。”

這一主題在近現(xiàn)代的詩(shī)作中也不斷出現(xiàn),如蔡元培的《書(shū)紈扇詩(shī)》(1895年5月10日),其中有這樣的詩(shī)句:“能姃石笥文心古,最惜麻姑指爪長(zhǎng)。”陳寅恪也寫(xiě)道:“愿比麻姑長(zhǎng)指爪,儻能搔著杜司勛。”(《甲午春朱叟自杭州寄示觀(guān)新排長(zhǎng)生殿傳奇詩(shī)因亦賦答絕句五首近戲撰論再生緣一文故詩(shī)語(yǔ)牽連及之也》,1954年)

胡適讀書(shū)時(shí)期第一次造訪(fǎng)女宿舍后,在給好友任鴻雋的一首詩(shī)中寫(xiě)道:“何必麻姑為搔背,應(yīng)有洪厓笑拍肩。”(胡適《何必麻姑為搔背,應(yīng)有洪厓笑拍肩—第一次訪(fǎng)女生宿舍》,轉(zhuǎn)自《舍我其誰(shuí):胡適(第一部:璞玉成璧,1891-1917)》,江勇振著,新星出版社2011年,第545頁(yè))“拍洪崖肩”也是著名典故,大致是修仙成道的意思。晉人郭璞《游仙詩(shī)》就說(shuō):“左挹浮丘袖,右拍洪崖肩。”胡適去了女生宿舍,看到女生,似乎萌動(dòng)了一些性幻想,于是他趕緊提醒自己,不要看到美女就想著搔背,應(yīng)該向洪崖先生看齊,努力修煉讀書(shū)。

活脫脫一幅青春期男生的心理畫(huà)像!

本文部分圖片由作者提供