閩北傳統村鎮“八景”的功能解析

——以萬歷《建陽縣志》為例

付小利 劉巖民

(廈門工學院 福建廈門 361021)

0 引言

所謂八景,是對一個地方典型自然和文化景觀的集稱,一般以八項最具地方特色的景觀組成,并以四字命名[1]。“八景”的濫觴始于北宋宋迪的“瀟湘八景”,沈括在其《夢溪筆談》中對此有如下記載:“度支員外郎宋迪工畫,尤善為平遠山水。其得意者有‘平沙雁落’‘遠浦歸帆’‘山市晴嵐’‘江天暮雪’‘洞庭秋月’‘瀟湘夜雨’‘煙寺晚鐘’‘漁村落照’,謂之‘八景’,好事者多傳之。”[2]學界多以鄭州八景、燕山八景、巴渝八景等城市、地域性的八景文化作為主要研究對象,對傳統古代村落小尺度空間范疇內的村鎮“八景”研究及其相關傳統村鎮“八景”景觀功能、文化內涵等也尚乏揭示。

傳統“八景”多借助景觀命名,凸顯所在地景的“地靈人杰”。主要涵蓋兩個方面的內容:其一是自然物象(地靈),例如山、石、水,樹、風、雪、煙、雨等自然景觀;其二是人文勝跡(人杰),例如古建筑遺址、名人軼事、神話傳說等人文要素。八景從最初的精英(文人墨客、鄉紳仕宦) 審美逐漸演化為一種集體意識,這在客觀上又充當了地方認同和情感紐帶的重要媒介,并醞釀和培育了以此為依托的深入人心的地方記憶[1]。其實,傳統村鎮“八景”所蘊含的這種“地方記憶”,對于建構新時代“美麗鄉村”背景下的地域場所精神、地景特色無不具有重要的啟發和借鑒價值。

基于此,本文擬以萬歷年間的《建陽縣志》為例,解析閩北傳統村鎮“八景”的功能,揭示閩北山區獨特地景的“地靈”“人杰”,為閩北山區的美麗鄉村建設、遺產保護和文化傳承提供借鑒。

1 建陽縣的歷史溯源和自然環境

1.1 歷史變遷

建陽縣古屬建寧府,坐落于福建省南平市北部(建陽區),是福建省最古老的5個縣邑之一。建陽縣早在秦漢便已有建置,《建陽縣志》記載:“秦始以其地隸閩中郡。漢初郡廢,孝武徙其民而墟之。”東漢建安八年(203年),東吳名將賀齊征伐福建,將桐鄉劃入建平縣以平衡當地的權貴勢力。晉太康元年(280年),又將建安郡拆分為建安、晉安二郡。南宋時期(1152年),建陽縣歸屬建寧府管轄。至元二十六年(1289年),元朝又將嘉禾縣復名為建陽縣。直至明洪武元年(1368年),建陽縣所屬轄區由建寧路又改制為建寧府,下轄五鄉十九里。

1.2 自然環境特點

建陽縣位于福建省北部,西北、東部地勢較高,境內多盆地地形。全年氣候舒適,屬于典型的中亞熱帶季風氣候,夏季較長而冬季較短。建陽境內水資源非常豐富,共有溪流70余條,流域面積較大的有崇陽溪、南浦溪和麻陽溪。流駁岸較為陡峭,且河床基石裸露,支流則更為狹窄,使得溪流更為湍急,河谷多呈現出深切曲流的“U”字形。

2 建陽村鎮八景的景觀功能

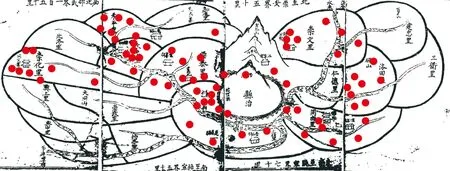

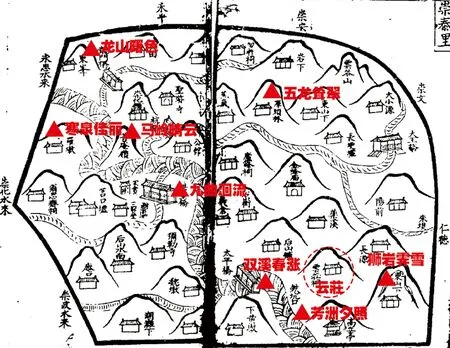

萬歷《建陽縣志》中記載了一縣(建陽縣坊)九里(洛田里、崇泰里、崇文里、崇化里、永忠里、同由里、三桂里、禾平里、興上里)共計72處村鎮“八景”(圖1)。《建陽縣志》中所記載的各鄉里村鎮“八景”題名皆以兩字構成其景點主題。這些景觀主題中有5處自然環境要素:建溪、環峰、豸山、麻沙、汀溪,另有5處人文勝跡:考亭、書坊、云莊、唐窠、粵城,反映了各鄉里迥異的聚落景觀特征。

圖1 《建陽縣志》所記載的村鎮“八景”分布圖

2.1 農事指時

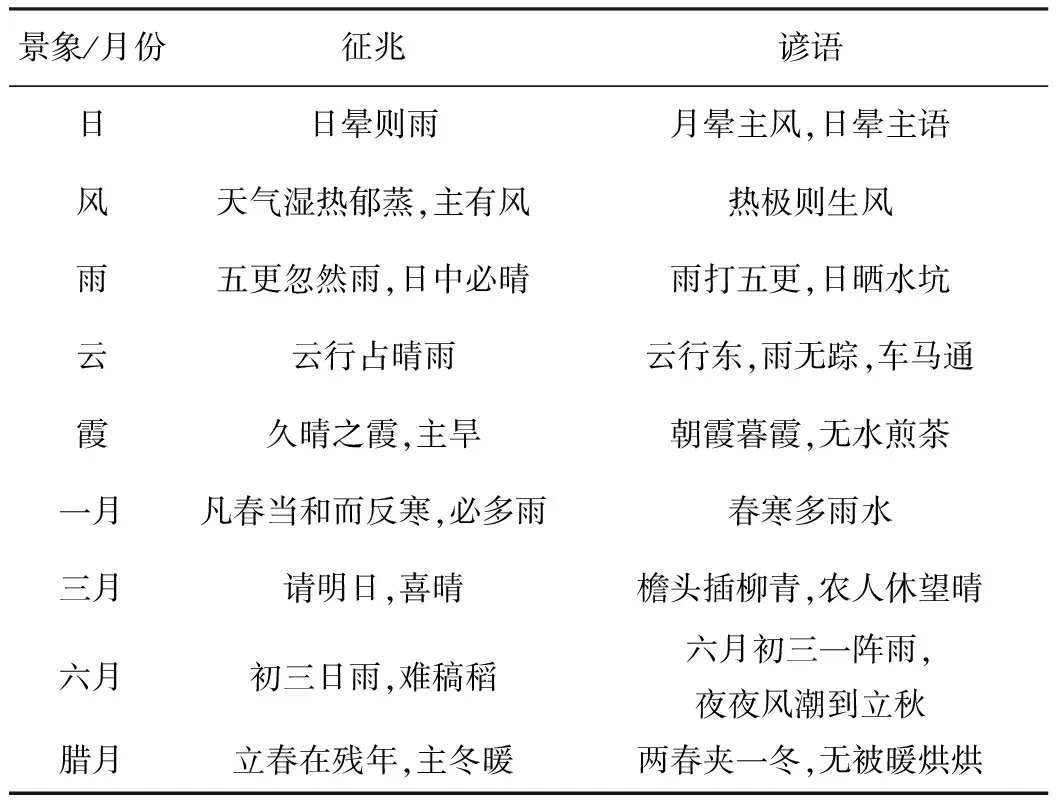

古代傳統社會中農業占據核心地位,水資源是農業生產活動中必不可少的生產要素。建陽村鎮“八景”中記載了大量與水相關的景點,共計24處,占到全部景點的33%,反映了傳統農事活動中水資源的重要作用(表1)。

表1 “農事指時”景觀要素分析表

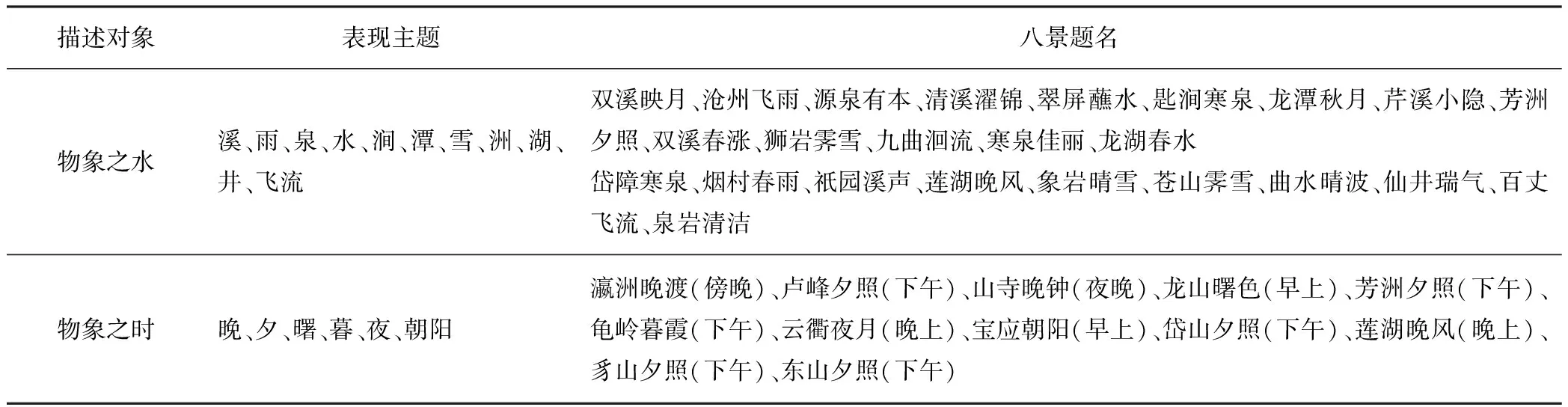

傳統農耕社會中的“月令”主要采用“以時系事”,依據四時二十四節氣為古人生活作息提供重要的經驗(指時)參考,正所謂 “得時之稼興,失時之稼約”。農事關系整個社會、族群的生死存亡,決定了古人必須對“農時”具有相對精確的認知和把握。直至明代,人們才能夠較為熟練地掌握四時二十四節氣的相關規律。而傳統社會老農經驗與農諺的積累、傳承,則將物候、氣候知識進一步系統化,通俗化,不僅使大量的物候、氣候知識得以傳承,而且在農業生產生活實踐中發揮著獨特的作用[5]。如明初婁元禮所編纂的《田家五行》便有大量物候、氣候的記載,“其中用天象、物象來預測天氣的農諺有140余條,關于中長期預報的100多條,農業氣象方面的近40條。”[6]萬歷年間,徐光啟編著了《農政全書》,書中同樣記載了大量與農事活動密切相關的風、雨、云、霞等氣象變化和民間諺語(表2)。建陽村鎮“八景”中亦有大量對季節(春夏秋冬)、時辰(日出而作,日入而息)和雪、云、月、風等天象、氣象的描述,反映了傳統農耕社會對月令指時的高度依賴。

表2 《農政全書》所記載的景觀圖景

2.2 外出游賞

從八景的方位分布來看,建陽村鎮“八景”與縣衙(城市)“八景”存在較大的差異。城市“八景”多分布在其邊界的四域,暗示所轄疆域的空間范圍。例如,“建溪八景”中僅有“登高古跡”一處景點處于城內,其他七景皆環繞于城外各處(圖2)。而建陽村鎮“八景”卻大多分布在各轄區內部,且以各鄉里的核心空間要素為中心呈現不規則分布狀態,例如“芹溪八景”即圍繞“芹溪”這一線性要素進行鋪陳(圖3)。

而在建陽村鎮,其“八景”呈現出疊山、險峰、激流、洄溪等環境特征,構成了層巒疊嶂、湍流激蕩、氣象萬千、雄渾險奇的山地景觀意向(表3)。

表3 “地景”景觀要素分析表

圖2 建陽縣衙“建溪八景”分布圖

圖3 洛田里“芹溪八景”分布圖

農事活動的節律性導致了社會活動的節律性,“春秋行,冬夏居”成為人們外出游賞的普遍共識。從建陽村鎮“八景”記載的有明確季節性的景點題名中,可以大致總結出其中的游賞季節分布情況(表4),其中春、夏、秋、冬的比例為5∶1∶1∶6。由于建陽春季氣候舒適,較為適宜外出遠游,所以建陽村鎮八景中與春季相關的共有5處景點,占總數的 38%;而夏季濕熱,不宜外出遠涉,故夏季的景點最少,只有一處為“蓮湖晚風”(永忠里);秋季則處于夏冬兩季的過渡時期,氣候特點不明顯且時間較短,因此也只有一處為“龍潭秋月”(洛田里);而冬季時間短暫且氣候相對適宜,因此冬季的景點具有一定的景觀稀缺性也較為適宜游覽,與之相關的景點多達6處,占總數的46%,且其雪景大多處于各村鎮的邊界處,多作為登高遠眺的遠景。

表4 “游賞季節”景觀要素分析表

2.3 歷史文化宣教

歷史文化宣教的功能之一,即強調鄉村歷史的悠久和連續性,集中體現在崇文里的“粵城八景”。“粵城八景”中的首景為“古城春色”,《建陽縣志》記載:“城在崇文里,即所稱閩王城是也。”[7]《方輿紀要》也有對閩王城的記載:“相傳王審知所筑,其中殿基猶存。今土阜周回,隱隱如城,外有水田環繞,蓋城濠云。”王審之曾被朱溫封為閩王,被尊稱為“開閩尊王”。“古城春色”通過對其故城景色的點題,暗示崇文里的悠久歷史。與此類似的還有洛田里“芹溪八景”中的“子期丹灶”。《建陽縣志》記載:“在硯山之麓,相傳華子期煉丹于此。”[7],通過追溯先秦時期的華子期以暗示其歷史的連續性;“芹溪八景”中的“桃園別墅”則記載了時人葉善夫的詩句“當日武陵人已老,誰知猶有種桃人”,勾連起與陶淵明所描繪的桃花源的歷史淵源。

歷史文化宣教的功能之二,即對文化教育的推崇。崇化里的“書坊八景”和三桂里的“考亭八景”,皆是宣揚“耕讀傳家”的典型案例。建陽縣的雕版印刷始于五代,盛于兩宋,直至明代已發展成為全國的印刷中心。建陽縣的雕版印刷多集中于崇化里和永忠里,崇化里的“書坊八景”以書林門為起點,外有接官亭。書坊軸線延綿數里,周繞“仙亭暖翠”“龍湖春水”“南山修竹”“岱峰寒泉”等書坊八景;三桂里“考亭八景”中的“考亭”最早由宋儒朱元晦所筑,后由理學大儒朱熹復建。考亭書院早在南宋時已是全國聞名的書院之一,加之朱熹在此創立了考亭學派,使其成為著名的“閩學”之源。“考亭八景”圍繞“考亭”依次展開,表達了村人對文化教育的高度重視。

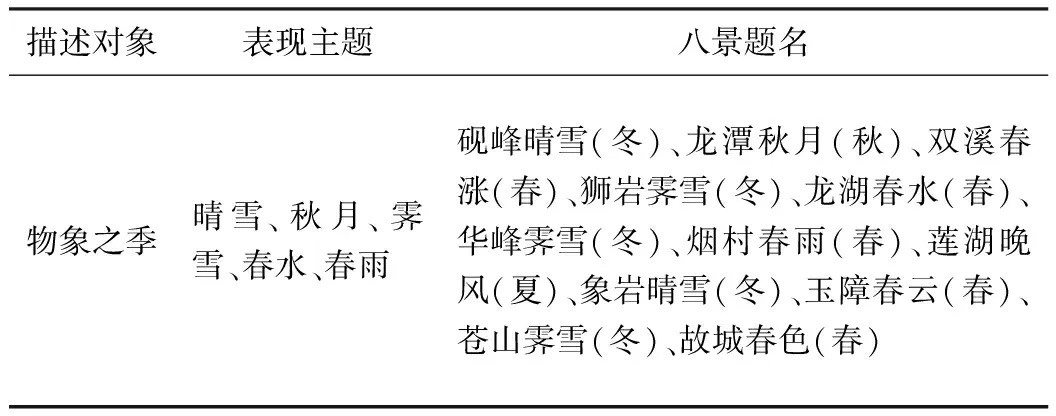

歷史文化宣教的功能之三,即敬宗收族。福建歷史上曾發生過多次大規模的人口遷徙活動,東漢末期、唐初、五代初期是中原士民遷居福建的3次高峰時期。遷居早期,中原巨族把世閥宗親觀念一并帶至福建,并依靠家族力量在和原住民的資源爭奪中獲利頗多。在這種弱肉強食的社會環境中,家族的團結顯得尤為重要,因之也開啟了福建民間私撰族譜的風氣。到了明代中期以后,修譜活動出現了普遍化的趨向,許多福建家族都是在這一時期首次修篡族譜[3]。同時,地方政府為了穩定社會秩序,也需借助基于血緣關系而產生強大內聚力的宗法制度,而促使宗族意識普及化的空間載體便是祠堂。直至明代中晚期,同族鄉民皆建置祠廟,且追祭的祖先亦上溯至數十代。祠堂設施的完善,實際上,成為宋明以來家族制度發展的主要標志[4]。

《建陽縣志》中崇泰里的“云莊八景”體現了祠堂在鄉村聚落空間中的中心地位(圖4)。劉爚(1144—1216年),字晦伯,號云莊居士,被尊為“建陽七賢”之一,曾追隨理學大儒朱熹講學,后在馬伏村創建了云莊書院。云莊書院后被劉氏后人改為祠堂,用以祭祀劉爚。 “云莊八景”以云莊祠為中心,呈輻射狀分布。“云莊八景”(龍山晴色、雙溪春漲、晴暗壁鯉、芳洲夕照、獅巖霽雪、馬嶺晴云、九曲洄流、五龍聳翠)皆表現了閩北地區獨特的山、嶺、泉、溪等自然景觀,反映了其五光十色、變化多端的氣象變化。

圖4 崇泰里“云莊八景”分布圖

3 結語

村鎮“八景”是城市“八景”文化的一種延續和衍變。城市八景在宋代成型后,在鄉紳逐漸主導地方社會文化的明清之際,成為地方集體意識蓬發的一個表征,并由此推廣到鄉鎮、村落的八景評定,成為明清時期聚落景觀的普遍性文化現象[8]。城市“八景”多從“一郡之望”的角度進行大尺度景觀的建構,而村鎮“八景”在景觀擇址、題名、功能等方面都顯示出其鄉村社會的獨特性。建陽村鎮“八景”的功能與農耕社會中的農事、民俗密切相關,在農事指時、外出游賞、歷史文化宣教等方面均有所體現,反映了晚明閩北鄉土社會的風土人情。

建陽村鎮景觀意向,既迥異于“燕京八景”的莊嚴肅穆,也有別于“江南八景”的溫柔婉約,體現了閩北地區特殊的地理特征。

綜上,建陽傳統村鎮“八景”,既彰顯了獨特地景的“地靈”(地方認同),也凸顯了悠久厚重的地方“人杰”(歷史情感凝聚)。在當前鄉村地域景觀日趨“同質化”的危機下,傳統村鎮“八景”所蘊含的文化價值對于鄉村振興、遺產保護、文化傳承都具有重要的啟發和借鑒價值。