錢江地下式集約化污水處理廠設計方案

王雅楠

(上海市政工程設計研究總院〈集團〉有限公司天津分公司,天津 300042)

錢江污水處理廠工程始建于1997年,一期設計規模為10×104m3/d,二期工程設計規模為12×104m3/d。由于水量攀升和排放標準要求的提高,2014年實施了蕭山錢江污水處理廠擴建及提標改造工程,擴建規模為12×104m3/d,同時,對一、二期22×104m3/d規模進行提標改造,實現全廠總規模達到34×104m3/d。目前,蕭山錢江污水處理廠擴建及提標改造工程已投入運行,出水穩定達到一級A標準[1]。

隨著蕭山城市規模的不斷擴大及經濟的快速發展,片區內的污水量增長較快,目前,一、二、三期工程已滿負荷運行,為緩解污水處理廠的運行壓力,滿足區域經濟發展的需要,污水廠的擴建工程迫在眉睫。四期工程擬建場地位于現狀廠區西側空地內,北抵錢農東路,南鄰杭甬高速,可用地面積約為98 700 m2,設計規模為40×104m3/d,設計進出水水質指標如表1所示。

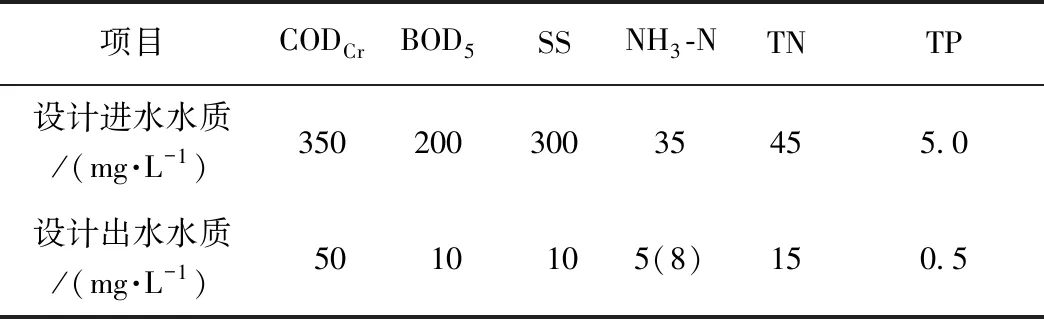

表1 設計進出水水質Tab.1 Designed Water Quality of Influent and Effluent

注:括號內為<12 ℃時的排放標準

1 污水廠建設形式的確定

隨著我國城市化水平和居民環境要求的提高,已建污水廠周邊被居住區逐漸“包圍”,廠群矛盾日益擴大。能夠與周邊環境協調、封閉程度高、二次污染少的地下式污水處理廠正在逐漸成為城市污水治理工程建設的新思路,地下式污水廠具有以下突出優點。

(1)環境、噪音污染幾乎消除:廠區生產構筑物全封閉管理,可以對產生的臭氣進行全面的收集處理,主要產噪設備均處于地下封閉箱體,可有效避免臭氣及噪聲對地面建筑和居民生活和工作的影響。

(2)結構緊湊、土地利用率高:在構筑物形式選取及結構設計上采用布局緊湊的“模塊化”設計,相比于地面式污水廠,可大大降低占地面積及所需的衛生防護距離,提升周邊土地利用率。通過調研,地上污水廠占地指標一般為8 000~10 000 m2/(104m3·d),而地下式污水廠占地指標為3 000~5 000 m2/(104m3·d),用地可節省37%~60%。

(3)水溫穩定、出水保證率高:箱體下沉并封閉,水溫比較恒定,有利于生物處理工藝的穩定運行;同時,主要處理構筑物及設備可有效避免惡劣天氣的不利影響,水廠整體運行穩定。

(4)景觀效果好,環境融入度高:箱體頂部進行覆土綠化,可以將污水廠打造成一個親民的、受大眾歡迎的科教宣傳基地或生態公園,充分融入周邊環境,實現環境和諧統一。

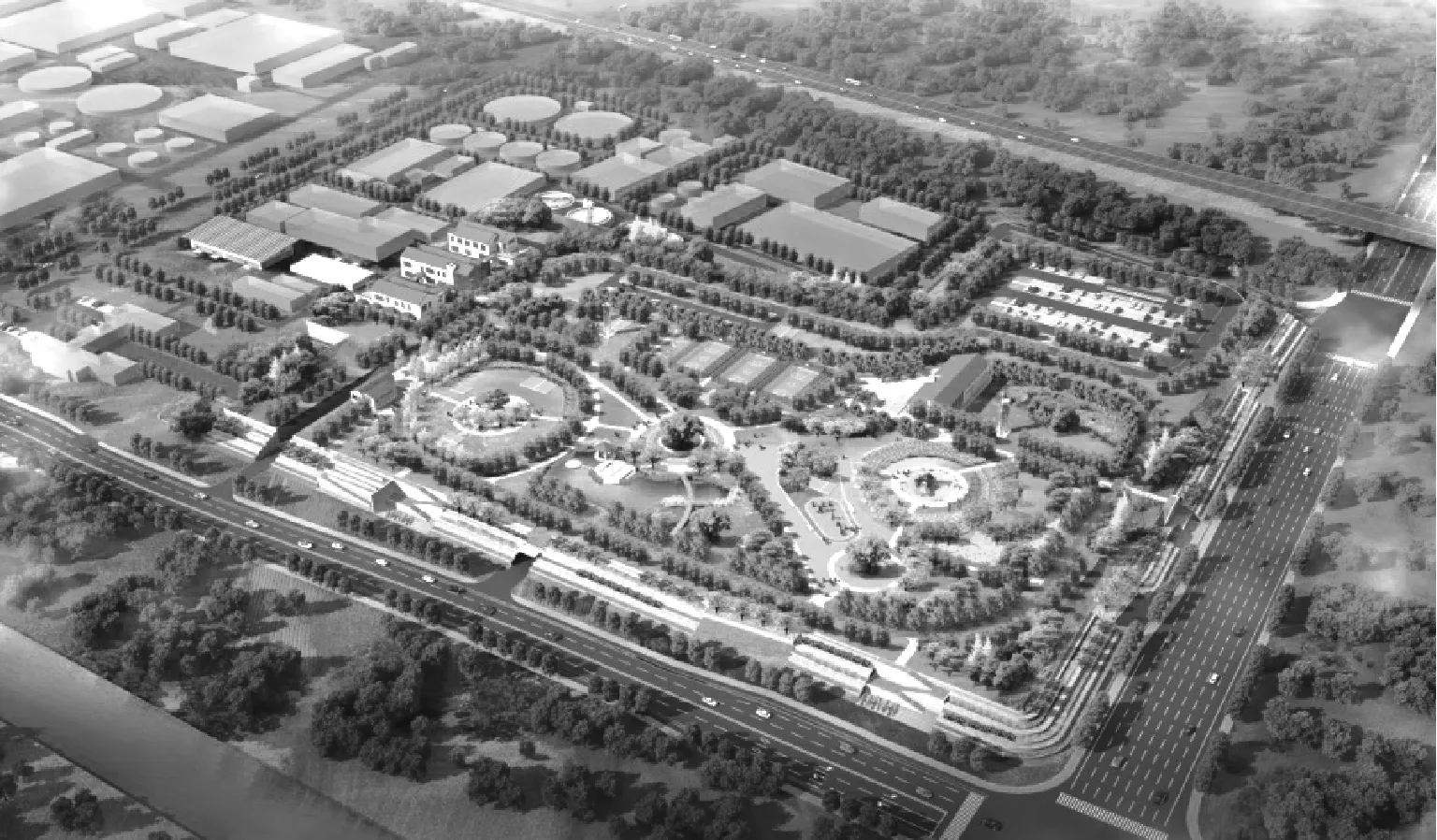

本工程位于蕭山科技城,廠區周邊環境敏感度較高,可用地面積僅為98 700 m2。本著提倡“節約用地,減小污水處理廠對周邊建設用地的環境影響,還周邊市民一個優美的休閑環境”的設計理念,并考慮投資成本控制,污水廠建設形式采用地下式雙層加蓋形式,上方覆土綠化,打造成景觀公園及生態停車場,如圖1所示。

圖1 建成后廠區景觀效果圖Fig.1 Design Sketch of WWTP after Reconstruction

2 地下式污水廠關鍵技術問題分析

相比傳統地面式污水廠,地下式污水廠不僅需要各專業采用針對性的設計,還需要各專業之間緊密配合[3],實現系統性融合,具體體現如下。

(1)箱體下沉并高度集約化,建設費用高,在選擇穩定可靠工藝的前提下,應合理選擇構筑物形式,并選擇低能耗、低聲噪、高效率、便檢修、故障率低的設備;合理選擇配電、照明、通風方式,實現節能低耗,運行穩定的目標。

(2)為便于結構專業開挖支護、地基處理及抗浮的設計,箱體總體布置上,盡量將埋設深度相近的構筑物集中設置,實現“共底板”,避免高程錯落。

(3)應充分利用下沉箱體的平面、豎向空間。箱體平面布置緊湊集約;通過合理布排電纜橋架、工藝管道、消防通風、電子巡檢設備等實現操作層凈空的最大化,以降低箱體結構尺寸和埋深。

(4)箱體消防設計是地下式污水廠的重點內容,防火分區的布置直接影響了箱體操作層的劃分以及地面逃生口及景觀的布置。但國內尚無專門的規范作為設計依據,《建筑設計防火規范》對地下廠房防火分區的規定并不完全適用于地下式污水處理廠消防設計,應根據操作層及水池功能分區,對其消防設計予以適當簡化[2]。如昆明第十一污水處理廠、南三環污水處理廠、昆明十四廠最大防火分區面積為3 900~4 000 m2。《雄安新區地下空間消防安全技術標準》是國內目前對地下排水廠站防火分區劃分比較明確的參考標準,標準要求“設施層單個防火分區最大允許建筑面積不應大于5 000 m2且設置不少于兩處安全出口”。

3 總體設計方案

3.1 污水處理工藝路線的確定

根據一、二、三期實際進水水質確定本工程設計進水水質,一般認為BOD/COD在0.3~0.45屬于可生化污水,本工程BOD/COD≈0.57,屬于較好生化污水;理論上講,C/N≥3.5才能進行有效脫氮,本工程C/N≈4.5,能夠實現理想脫氮;進水C/P=40(理論要求為20),可采用生物除磷方法。因此,本工程主體工藝采用生物脫氮除磷工藝,為確保TP的達標排放,在深度處理段輔以化學除磷。

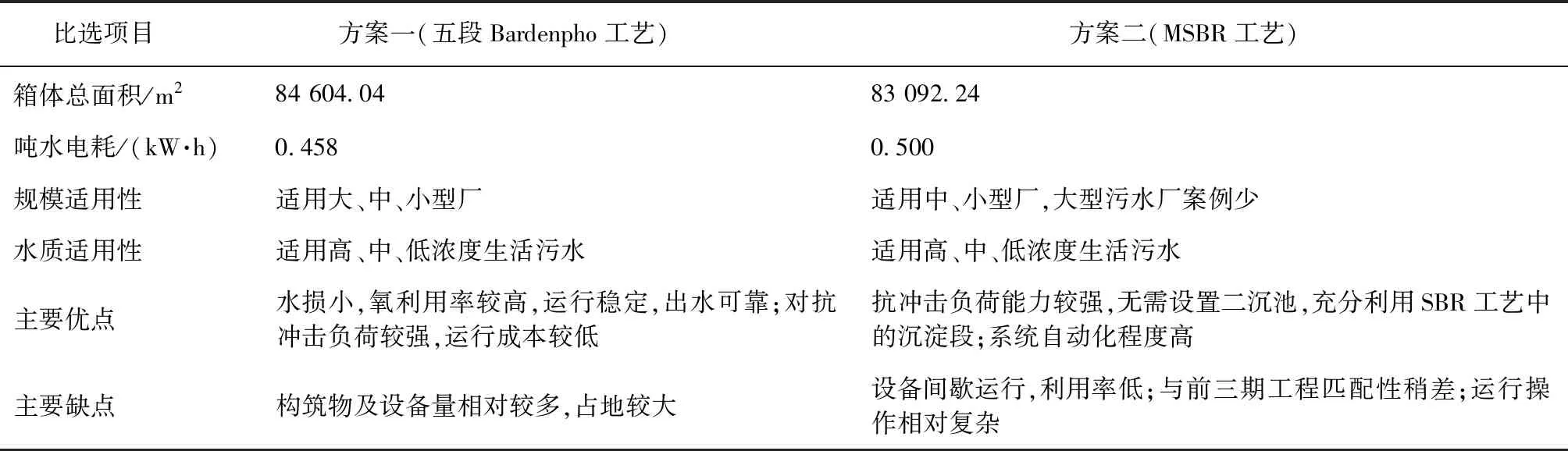

目前,常見的二級生物脫氮除磷工藝有AAO系列、氧化溝、SBR、BAF、MBR、MSBR等多種處理工藝,且每個工藝各有優缺點。綜合考慮工程特點,擬將五段Bardenpho與MSBR工藝進行對比(表2)。

表 2 工藝方案綜合比較Tab.2 Comprehensive Comparison of Process Schemes

五段Bardenpho工藝是基于AAO工藝衍化而來的工藝,具有成熟可靠、操作管理簡單、運營成本較低等多項優點,是目前國內工程實例最多的工藝。同時,一、二、三期均采用AAO工藝,廠內運行維護人員積累了大量運營管理經驗。本工程采用以五段Bardenpho為主體的生物處理工藝,為遠期達到更高標準留有空間,在生活污水為主要進水水質情況下,CODCr能穩定達到20~30 mg/L,TN≤15 mg/L,在合理補充碳源情況下能夠保證TN≤10 mg/L。

二沉池一般有單層平流式、雙層平流式沉淀池、周進周出矩形池、周進周出圓形池、中心進水圓形池等形式。考慮地下廠整體布局,二沉池設計一般以矩形沉淀池為主,且通常選用周進周出和雙層平流沉淀池等水力負荷和固體負荷較高池型。本工程可用地較小,雙層沉淀池具有結構緊湊、占地面積小且能夠實現與前端生反池“共底板”的特點,因此,本工程采用雙層二沉池。雙層沉淀池在蘇州新區地下廠,深圳布吉污水廠均有較好的應用效果。

為實現出水TP≤0.5 mg/L,必須采用生物除磷加化學除磷的組合工藝,在深度處理中,比較常用的工藝為混凝沉淀+過濾工藝。高效沉淀池表面負荷及污染物去除率較高,池體集約緊湊,混凝沉淀工藝擬采用高效沉淀池。常用過濾工藝有轉盤濾池、深床濾池、V型濾池等,上述濾池各有優點,在本工程設計參數下,比較如表3所示。

表3 過濾工藝比較Tab.3 Comparison of Filtration Process

通過上述方案比較,幾種過濾工藝各有特點,且都能達到出水SS≤10 mg/L的要求,但相比而言,轉盤濾池具有出水水質穩定、占地省、水頭損失小、運行管理簡單、投資適中等優點,更適合本工程的應用。

污泥處理采用占地面積小、密閉性較強的污泥濃縮脫水一體機,將污泥含水率至≤80%后外運處置,工藝流程如圖2所示。

圖2 污水處理廠工藝流程圖Fig.2 Process Flow of the WWTP

3.2 箱體平面及豎向布置

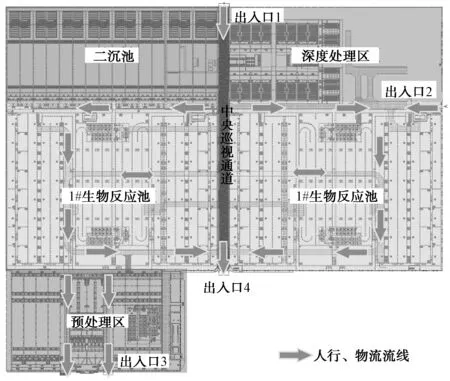

地下式污水廠總平面圖布置受風向影響較小,因此,平面布置時主要考慮進出水方向和用地等情況。本工程進水管道自南側進入,北側出水。平面布置時采用“順流程”布置,沉砂池和初沉池等預處理設施集中置于箱體西南角,便于臭氣的收集處理,沿箱體南北向布置中央巡視通道,并在通道東西兩側對稱布置2座生物反應池,每組處理規模為20萬m3/d;在箱體西北側布置二沉池,處理規模為40萬m3/d;在箱體東北側布置高效沉淀池、濾布濾池、加氯接觸池及出水泵房及加藥間等設施。各構筑物之間通過渠道連接,箱體布置緊湊,土地利用率較高。

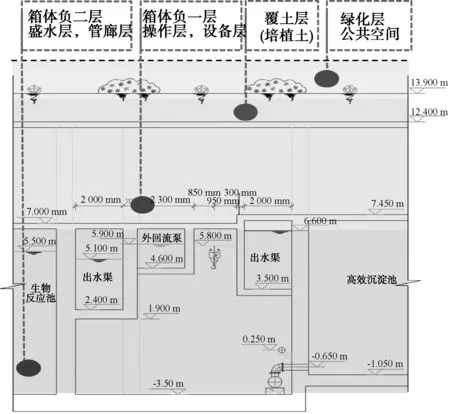

水廠采用地下二層建設形式,為滿足頂部綠化及景觀需求,上方覆土控制在0.5~1.5 m;地下一層為操作層及設備層,結構凈空需滿足設備起吊以及風管、電纜、除臭管道等敷設要求,本工程取4.0~4.5 m;地下二層為盛水層,構筑物之間通過渠道緊湊布置,能夠有效減低水頭損失。同時,輔助用房置于盛水層上方,大大提高了箱體的平面及豎向空間利用率(圖3、圖4)。

圖3 地下箱體平面布置圖Fig.3 Plane Layout of Underground WWTP

圖4 地下箱體豎向布置圖Fig.4 Vertical Layout of Underground WWTP

3.3 主要單體設計

(1)細格柵及曝氣沉砂池

細格柵采用攔渣效果較好的內進流式網板格柵,共8套,柵條間距為5 mm,格柵前后設置閘門;曝氣沉砂池1座8池,設計峰值停留時間為6.03 min,所需曝氣總量為4 333.3 m3/h。

(2)初沉池

新建2座平流式初沉池,每座平面尺寸為79.1 m×38.4 m。1座初沉池設置4池,單池處理規模約為5萬m3/d,有效水深為4.0 m。為降低碳源消耗,設計表面負荷取4.5 m3/(m2·h),沉淀時間為0.89 h。根據進水水質情況選擇是否超越。

(3)生物反應池

新建五段Bardenpho生物反應池2座4池,單座平面尺寸為124.6 m×168.8 m,有效水深為8.8 m,總停留時間為20.1 h,其中,厭氧段為1.0 h;第一缺氧段為6.5 h;第一好氧段為8.6 h;第二缺氧段為3 h;第二好氧段為1.0 h。污泥濃度為3.5 g/L,總泥齡為30.6 d,硝化段泥齡為13.1 d,污泥負荷為0.055 kg BOD/(kg MLSS),設計氣水比為5∶1。內回流比為300%,外回流比為100%。

(4)二沉池

新建16格二沉池,采用雙層二沉池,高峰流量時設計表面負荷為1.15 m3/(m2·h),單格尺寸為79.0 m×9.7 m,單層有效水深為4.0 m,沉淀時間為3.48 h。

(5)高效沉淀池

新建高效沉淀池8座,每座處理流量為5萬m3/d,座沉淀池尺寸為16.0 m ×16.0 m,有效水深為6.5 m,混凝時間為3 min,混合池G值取500~1 000 s-1;絮凝時間為25 min, 絮凝區G值為100~500 s-1,沉淀區表面負荷為10.58 m3/(m2·h),回流污泥比取10%。除磷藥劑選用市售10%聚合氯化鋁溶液,投加過量系數1.5。助凝劑采用PAM,投加量為1 mg/L。

(6)濾布濾池

新建濾布濾池共2座,共分8格,單格濾池尺寸為13.4 m×4.0 m。平均濾速為5.51 m/h,最大濾速為7.16 m/h。

(7)加氯接觸池

新建加氯接觸池1座,面尺寸約為63.4 m×46 m,有效水深為5.0 m,接觸時間為30 min,消毒采用投加液體次氯酸鈉,投加濃度為10 mg/L(有效氯)。

(8)污泥脫水機房

污泥脫水機房及濃縮池置于地下箱體之外,廠區污泥主要由初沉污泥、剩余污泥以及化學污泥3部分組成,污泥流量約為9 973 m3/h,污泥平均含水率為98.8%,經過濃縮池濃縮后含水率為97%。脫水機采用離心濃縮脫水一體機,3用1備,單臺處理能力為81 m3/h,每天工作時間為16 h,進泥含固率為3%~4%,脫水后污泥含水率小于80%后外運處置。

3.4 景觀及海綿城市設計

結合地下箱體,打造集休閑公園與生態停車場于一體的“生態低碳綠頂、錯層退臺花園”式地面景觀,三季有花、四季常綠。充分融入周邊環境,總體綠化面積為60 200 m2,廠區綠化率達60%,通過植草溝、雨水花園、透水鋪裝等措施,實現年徑流總量控制率達到75%。

4 結論

通過構筑物地下式集約化布置形式,合理解決平面及立體空間布局,極大的節約占地面積,實現用地指標為2 500 m2/(104m3·d),本工程為廠區周邊景觀要求高且用地緊張地區的污水處理廠設計提供了相當的參考和借鑒價值。