生物滯留系統生態削減路面徑流污染技術

曹馨月,駱 輝,陳 忱,王重皓,丁子杰,荊肇乾

(南京林業大學土木工程學院,江蘇南京 210037)

隨著我國城市的發展,城市下墊面不透水比例上升,減少雨水入滲,增加路面徑流,縮小匯流時間,發生城市內澇[1],且路面徑流會使積聚在不透水路面表面的氮、磷、有機物、重金屬等物質進入水體,帶來一系列環境問題[2]。氮、磷等物質進入水體,藻類因水體營養物質過多迅速生長繁殖,水體的溶解氧濃度下降,生物缺氧大量死亡,且死亡的藻類分解時產生污染物,甚至具有毒性,造成水質惡化[3]。重金屬本身就不易被生物降解,在生態系統的生物放大作用下大量富集,進入人體內與蛋白質及酶等反應使其失活,也會在人體內積累,引發慢性中毒[4]。生物滯留系統作為一種海綿城市重要的生態處理措施,通過過濾、吸附、微生物作用等[5]凈化徑流污染物,可以削減路面徑流總量和回補地下水,兼具建設費用低、維護成本低、應用范圍廣、運行簡便等優勢[6],是新建城區海綿建設區域大多數城市路面徑流管理和面源污染治理的實施方法之一。

本文設計植物耦合蓄水區共同作用下強化生物滯留池系統,通過與對照組和傳統型滯留系統進行對比,在典型降雨情況下[11],研究在相同條件下,吸附層填裝方式、有無種植麥冬和裝置的出水位置對生物滯留系統去除路面徑流污染物能力的影響,從中篩選出一種削減路面徑流污染最佳的構造組合。該研究成果可為海綿城市及道路生物滯留系統建設提供一定技術支持。

1 材料與方法

1.1 生物滯留系統的建立

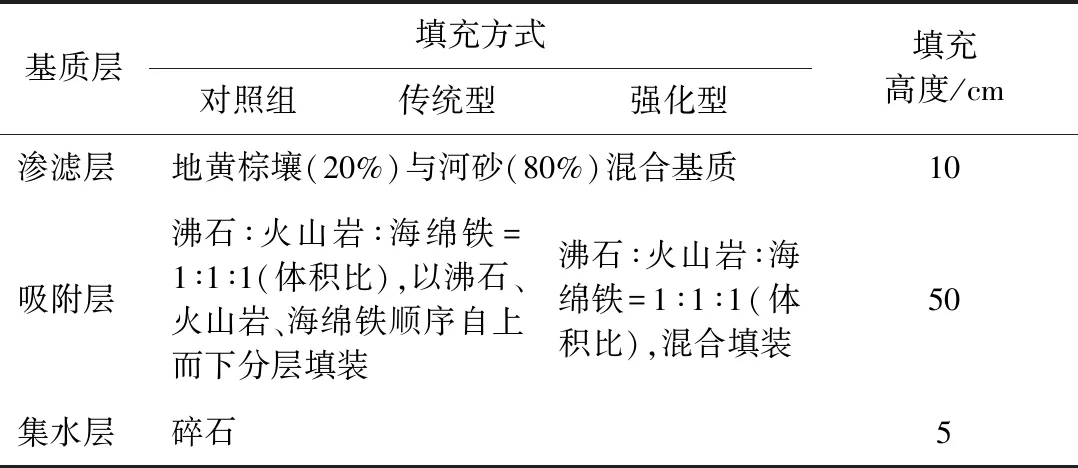

試驗設計3套生物滯留系統(圖1),由有機玻璃材料制成,直徑為10 cm、高為70 cm,由上至下依次為:滲濾層、吸附層、反濾層和集水層。其中滲濾層由20%地黃棕壤和80%河砂混合基質組成;吸附層由沸石、火山巖和海綿鐵以體積比1∶1∶1填裝,各類填料粒徑均為1~2 mm,強化型采用混合填裝方式,對照組和傳統型采用分層填裝方式,分層填裝順序(自上而下)為沸石、火山巖、海綿鐵,分層介質及混合介質飽和下滲速率均穩定在5.2 ~6.1 cm/min;反濾層采用滌綸短纖針刺土工布;集水層由碎石填充。強化型生物滯留系統同時設置蓄水區和種植麥冬,蓄水高度為30 cm,傳統型滯留池種植麥冬但未設蓄水區,麥冬種植密度均按30株/m2,對照組無蓄水區且未種植植物,具體設計如表1和圖1所示。

表1 生物滯留系統填料的填充方式Tab.1 Filling Method for Packings in Bioretention System

1.2 雨水徑流配置

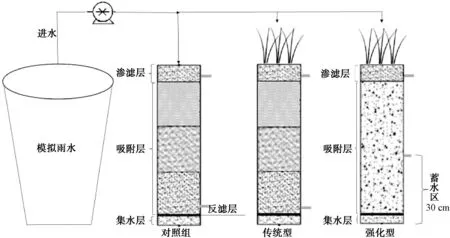

試驗模擬降雨雨水采用人工配置雨水,根據上海[12]、南京[13]和鎮江[14]等城市不透水路面初期雨水徑流污染濃度進行雨水配置,其具體含量如表2所示。在人工配置的徑流雨水中添加葡萄糖(C6H12O6),用來模擬降雨中的有機物,同時,可以為反硝化反應提供所需的碳源,以實現反硝化過程。

圖1 生物滯留系統結構圖Fig.1 Schematic Diagram of Bioretention System

表2 模擬配制雨水參數Tab.2 Quality Parameters of Simulated Rainwater

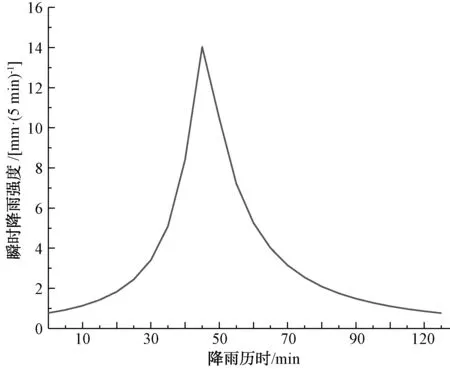

1.3 雨型設計

為使試驗模擬降水情況達到與自然降雨的實際降雨強度相似,將芝加哥降雨模型[15]降雨強度轉換成按每5 min作為一個時段進行分配,人工模擬降雨過程共分成24個時段控制,采用BT300S調速蠕動泵,手動調節流量計的數值模擬降雨強度。根據5年一遇降雨強度、降雨歷時為120 min的典型降雨情景降雨曲線及試驗裝置參數計算降雨發生器的時程降雨量,生物滯留池與匯水區面積比為5%,按照南京市年徑流總量控制率為85%的降雨量,徑流系數取0.8,合成如圖2所示。

圖2 典型降雨過程Fig.2 Typical Rainfall Process

1.4 系統運行與采樣

每隔2 d進一次水,連續運行2個月后進行試驗,進行3次平行試驗。生物滯留池裝置運行,根據前密后疏的采樣原則,在第一次出流后,每隔30、60、90、120、150、180、240、300 min和360 min收集3套裝置模擬降水出水水樣,每1套裝置的出水水樣加上原水共10個水樣,將3套裝置的所有水樣放于冰箱4 ℃冷藏保存,用于檢測指標,12 h內完成水樣指標檢測。

1.5 水質評價

生物滯留系統的水質凈化效果采用濃度削減率和綜合污染指數法進行評價,生物滯留池對初期徑流中不同污染物的去除率通過式(1)計算。

(1)

其中:Coi——i時刻污染物進水濃度,mg/L;

Cei——i時刻污染物出水濃度,mg/L;

ηi——i時刻透水對徑流中氮磷的去除率。

綜合污染指數評價方法[16]得到的水質評價結果綜合分析了多種水質污染指標,可以表示多種污染因子對水體的綜合污染程度,明確指出主要污染因子和主要污染程度。其計算如式(2)、式(3)。

(2)

其中:Ci——評價因子i的實際測得值,mg/L;

Csi——評價因子i的標準值,mg/L;

Pi——單項評價因子i的污染指數。

(3)

其中:Pi——單項污染因子i的污染指數;

n——污染因子的個數;

PI——綜合污染評價指數。

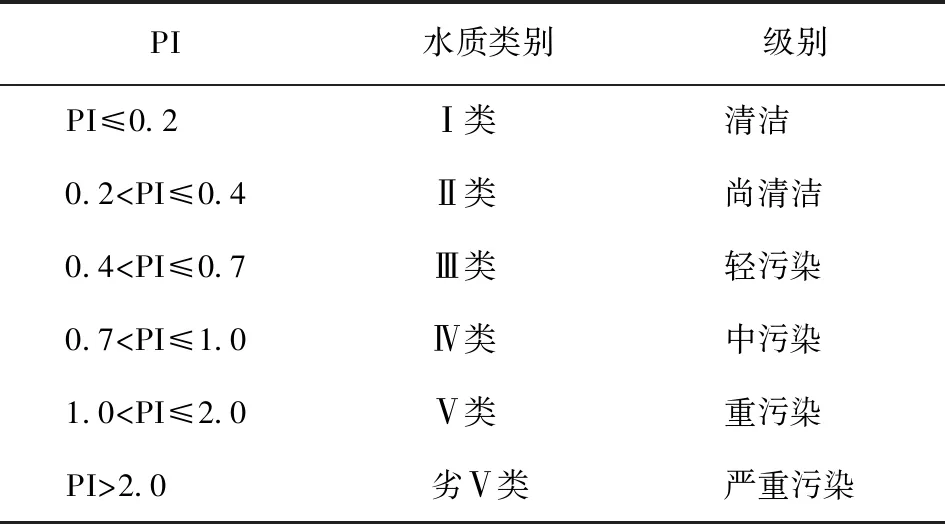

水質綜合污染指數法[17]的水質分級情況具體如表3所示,并以此作為水質評價的依據。進行計算時采用《地表水環境質量標準》(GB 3838—2002)中Ⅳ類水質標準。

表3 水質綜合污染指數法水質分級表Tab.3 Classification of Water Quality Comprehensive Pollution by Index Method

2 結果與討論

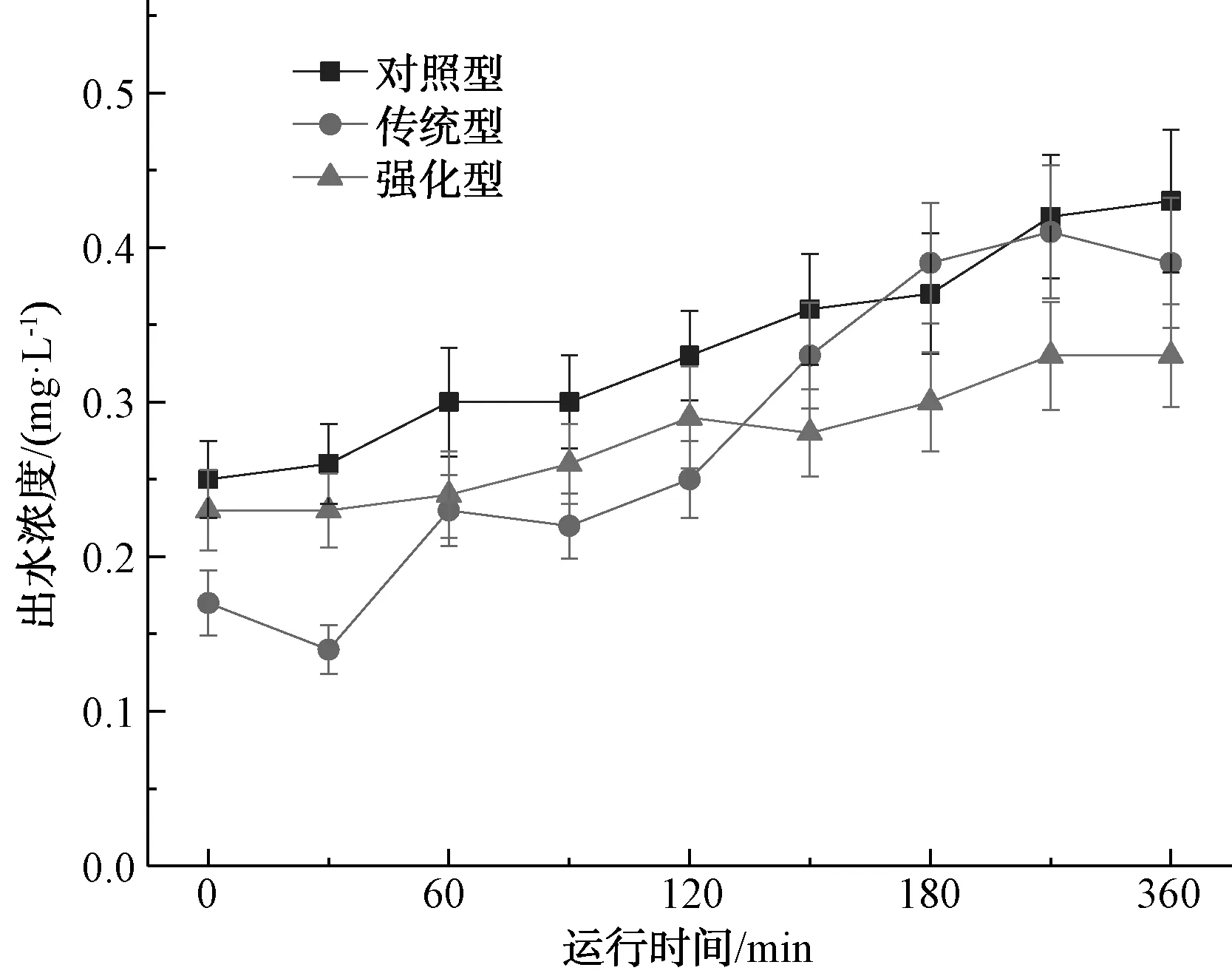

2.1 TP在不同階段削減效果

生物滯留系統對雨水中TP去除效果如圖3所示。由圖3可知,在模擬降雨過程中,生物滯留系統運行初期對TP有較好的去除效果,運行過程中,3組出水TP濃度均先減小后增大,對TP的去除能力逐漸下降。系統內植物、填料和微生物三者一同作用處理徑流中的磷,去除作用主要依靠裝置填料吸附,填料對磷的吸附去除能力與進水濃度、磷本底值和填料吸附容量有關[18]。3組裝置的進水濃度大致相同,當填料自身磷本底值較高時,填料吸附雨水中磷的量較少;當填料對磷的吸附達到飽和時,出水水樣中磷濃度甚至可能會高于進水時濃度[19]。

圖3 生物滯留系統對雨水中TP去除效果Fig.3 Effect of Bioretention System on TP Removal in Rainwater

由于各個裝置系統出水時間不一致,本研究以不同時間段的出水水質為評價對象,研究單次典型降雨規律下,生物滯留系統對氮磷污染物的去除規律。系統進水TP的濃度約為1.2 mg/L,對照組、傳統型和強化型3組在裝置運行后期約運行360 min時的出水TP濃度分別為0.43、0.39、0.33 mg/L,TP去除率分別為66.1%、69.1%、74.1%。3套裝置對TP均有較好的去除能力,去除率均超過65%,其中強化型裝置去除效果最好,其去除率是傳統型的1.07倍,是對照組的1.12倍。傳統型優于對照組,是因為傳統型生物滯留池種有植物,可吸附部分磷酸鹽,減少淋洗現象[20]。強化型裝置內有30 cm蓄水區,雖能提供一定滯留時間,但蓄水區常處于缺氧環境不利于聚磷菌生物除磷[21],強化型優于傳統型,主要是因為強化型系統吸附層填料采用混合填充方式,裝置內的磷主要靠填料吸附,而填料混合填裝可以一定程度上提高吸附能力。

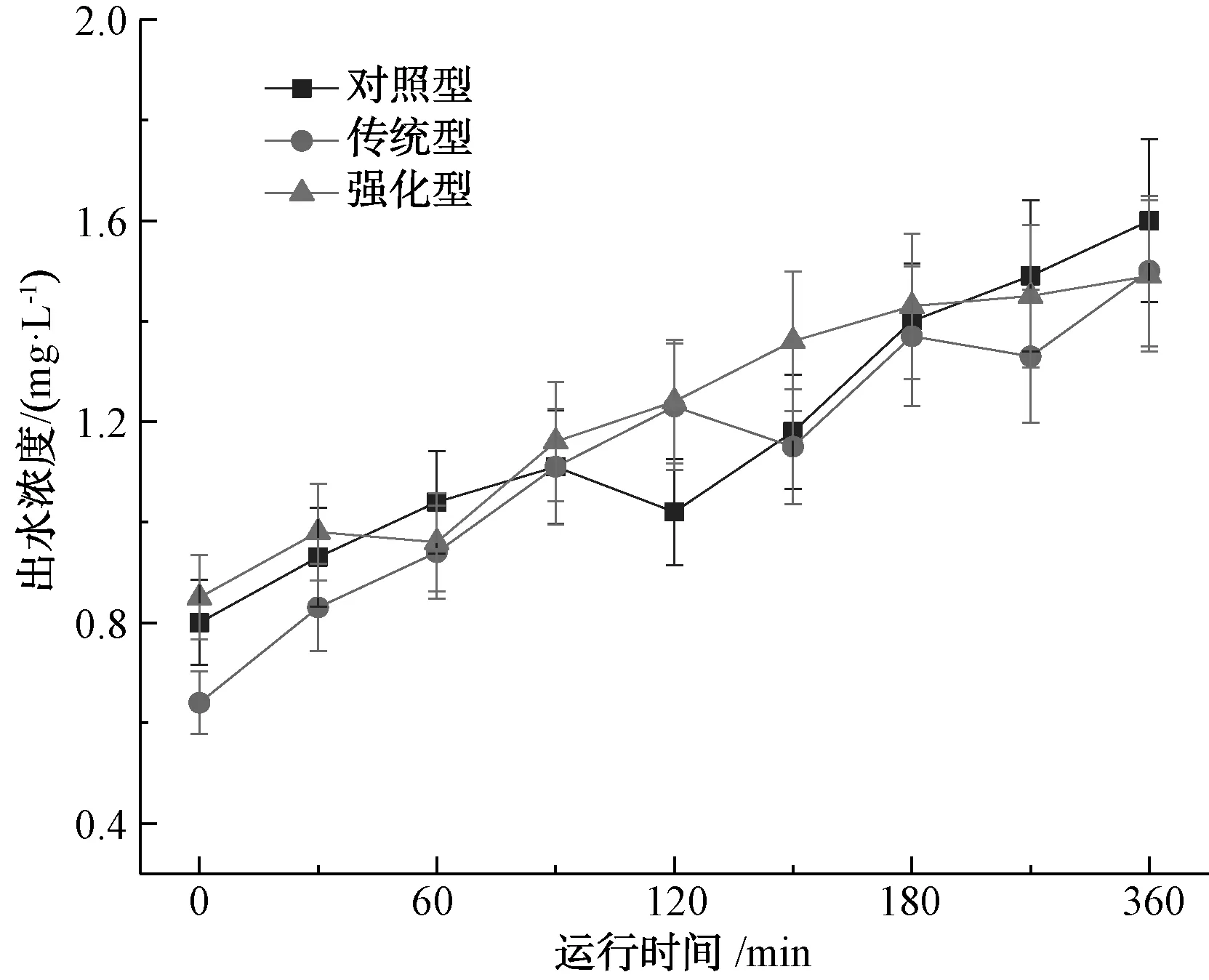

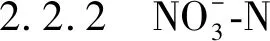

2.2 氮在不同階段的削減效果

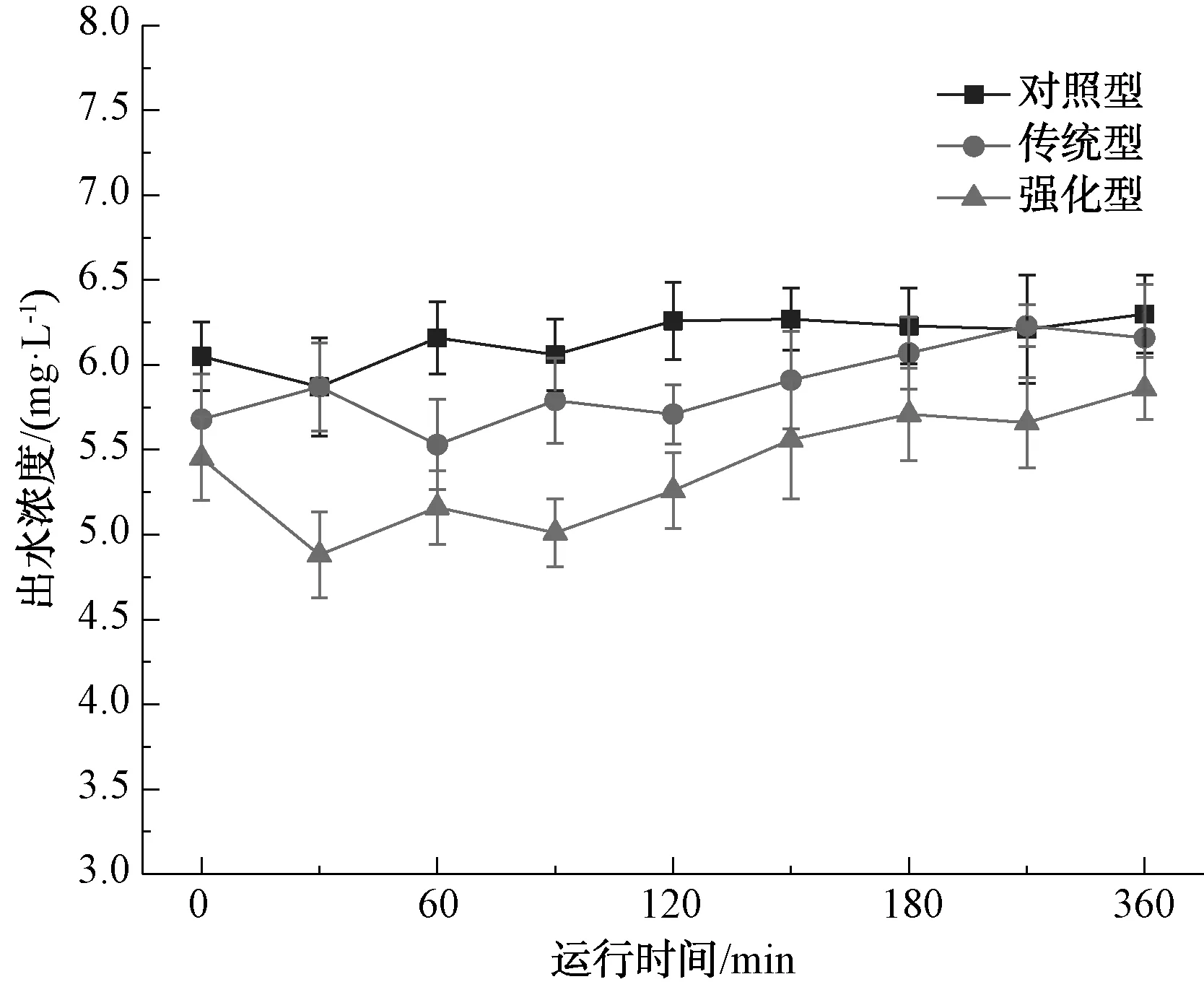

系統脫氮過程主要分為2個階段,一是在裝置啟動階段,系統的微生物尚未形成,主要通過填料吸附去除氮[22],二是系統的生物膜已經形成,系統通過硝化細菌在好氧條件下的硝化作用和反硝化菌在厭氧環境中的反硝化作用[23]實現脫氮。雨水徑流中的氮大部分通過填料吸附實現去除[24],其余小部分可以被植物吸收和少量微生物作用去除。

圖4 生物滯留系統對雨水中去除效果Fig.4 Effect of Bioretention System on Removal in Rainwater

圖5 生物滯留系統對雨水中去除效果Fig.5 Effect of Bioretention System on Removal in Rainwater

2.2.3 TN去除效果

圖6 生物滯留系統對雨水中TN去除效果Fig.6 Effect of Bioretention System on TN Removal in Rainwater

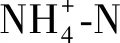

2.3 水質評價分析

以IV類水體水質要求作為基本類別,按照綜合污染指數法[40]的計算方法得到對照組、傳統型、強化型裝置出水水質污染程度,具體如表4所示。污染分擔率指各項污染物的綜合權重,它表明單項污染因子占綜合污染指數的比重,污染分擔率越大,對水質污染程度的影響越大。3套裝置綜合指數由大到小依次為:對照組、傳統型、強化型,其中,僅有強化型最終出水水質可達到V類水標準,為重污染程度水,其余兩組均滿足劣V類水標準,屬于嚴重污染級別。這表明吸附層填料采用混合填裝方式、有蓄水區且種植麥冬的生物滯留系統是一種相對較好的處理裝置,其對路面徑流中污染物的控制作用優于吸附層填料采用分層填裝方式、未設置蓄水區、未種植麥冬的生物滯留池。但是盡管強化型優于對照組和傳統型,其處理后的水仍未達到地表III類水標準,所以單用此裝置無法滿足初期雨水處理標準,可選用各種增強技術和組合技術,如生態溝渠,植生型邊坡,人工濕地等串聯組合技術。

表4 綜合污染指數法評價出水水質Tab.4 Effluent Quality Evaluated by Integrated Pollution Indexes

3 結論

(1)3套裝置對于路面徑流污染物的處理均有較好效果,從4項指標的處理效果綜合分析,去除能力由高到低依次為:強化型、傳統型、對照組。

(2)生物滯留池處理路面徑流污染物,吸附層填料混合填裝方式優于分層填裝方式。吸附層填料組成相同的情況下采用混合填裝的方式,一定程度上提高了系統的吸附能力。

(4)種植麥冬的生物滯留系統對于路面徑流污染物的處理效果優于未種植植物組。根據裝置運行出水中4項指標的濃度和去除率分析,傳統型裝置優于對照組,兩者相比,唯一區別就是傳統型裝置有種植麥冬。生物滯留池上有植物種植,會提高系統的調蓄能力,優化裝置對污染物的處理效果。