兗礦集團:激活一個點 帶動一大片

本刊記者 徐天寶/通訊員 范興馳

“本來大家還擔心新冠肺炎疫情會不會影響春耕呢,這下好了,種子、農藥、化肥都送到村里了。謝謝你們這些兗礦派來的好書記。”近日,菏澤市定陶區黃店鎮大塢集村、槐樹劉村、張樓村村民領到春耕物資后,分別向李天棟、毛兆波、殷學軍3 位兗礦集團駐村幫扶第一書記表示感謝。

近年來,在山東省委、省政府統一部署下,兗礦集團踐行“脫貧攻堅、國企當先”政治擔當,在精準施策上出實招,在精準推進上下功夫,在精準落地上見實效,分批選派優秀干部加入省委脫貧幫扶工作組和鄉村振興服務隊,先后捐贈注入脫貧幫扶資金4000 多萬元,帶領20 余個村、3 萬多村民、600 余戶貧困戶走上了脫貧致富路。

“脫貧攻堅看似千頭萬緒,但是,只要牽住‘牛鼻子’,選好創業典型,培樹致富能人,激活一個點,就能帶動一大片。”兗礦集團黨委書記、董事長李希勇談及扶貧攻堅工作時說。

脫貧幫扶一批接著一批派

2017 年2 月,兗礦集團3 名干部作為第三輪省派第一書記、扶貧工作隊員,進駐幫包定陶區黃店鎮西臺集、陳樓、邵集三村。他們因地制宜,通過實施“精神扶貧、物質扶貧、產業扶貧”,打造出“黨建扶志、造血強基、育人興業”的脫貧幫扶兗礦模式。

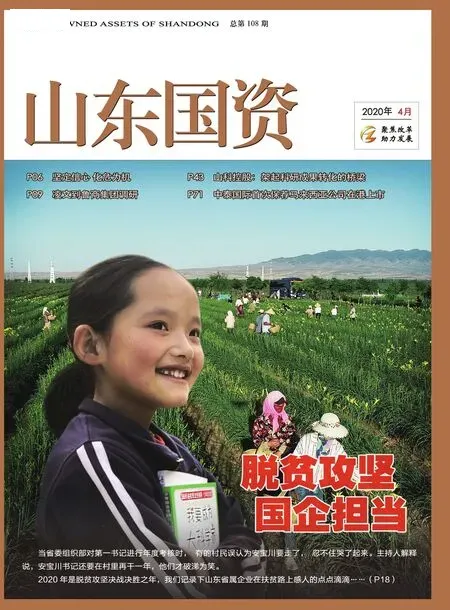

第一書記李天棟、毛兆波、殷學軍調研玫瑰育苗產業

以邵集村為例。黨員隊伍的平均年齡在65 歲以上,“兩委”班子情況也十分特殊:村支書雙腿截肢、行動不便,其他成員有的種大棚,有的開飯店,有的在學校當門衛,有的休假生育……于是,他們從建章立制入手,健全“三會一課”、組織生活會等制度,捐贈電腦、投影儀、電視等黨建電教設備,幫助支部提高政治理論教育水平。指導建設16 處幫扶村黨建活動陣地,發動黨員同貧困戶“一對一”結對幫扶;推動村務公開和財務公開,以公開促公正,凝聚民心。兗礦幫包村成了基層黨建示范點。

面對三村普遍存在基礎設施差、部分困難群眾住房破舊、生產道路失修、夜間路燈照明和治安視頻監控損壞等民生問題,他們廣泛征求村民意見,根據各村實際制定基礎設施建設規劃方案。循序漸進開展改造工作,解決路、水、電、環境等村民最關心、最迫切問題。經過努力,三村新鋪硬化道路13.2 公里,打機井20 眼,新建橋涵9 孔,安裝新變壓器23 臺,維修危房5 套,修建下水道9000 米,安裝路燈335 盞,村容村貌發生了翻天覆地的變化。

2017 年夏天,陳樓村陳洪亮的葡萄園碩果累累,卻沒有銷路。眼看豐收在即的葡萄就要爛在地里,老陳急得吃不下喝不下。村民們眼里的“狗不咬書記”王占棟了解到陳洪亮的困難后,忙前忙后想辦法、找銷路。受到網絡直播的啟發,他聯系“娘家”兗礦集團新聞中心,借助“新新兗礦”微信平臺,為老陳的有機葡萄作宣傳直播。在隨后不到一個月的時間內,50 萬斤葡萄銷售一空,創造了可觀的經濟效益。

就這樣,兩年時間,兗礦集團幫包的3 個村培養了50 多名致富帶頭人,組建了西紅柿、葡萄、蟠桃3 個村級合作社,興辦了針織項目、服裝加工、水泥預制件3 個扶貧車間,種植經濟果林460 畝,以農產品+互聯網實現增收創效。其中的西臺集村引入20MW 光伏大棚項目,年均發電量3807 萬kwh;村民除每畝獲得土地租金1200 元,還可以300 元每畝價格返租棚下土地,套種白菊花等中藥材,每畝年增收1.6 萬元。現在,每村集體收入達到10 萬元以上,所有貧困戶全部實現脫貧。

小康路上一茬接著一茬干

去年5 月,李天棟、毛兆波、殷學軍作為第四批優秀干部,被分別選派到大塢集、槐樹劉、張樓三村擔任第一書記。他們借鑒兗礦集團“雙入雙創”黨建工作經驗,把加強黨建工作作為入村工作的“指南針”,堅持三村聯動,立足村情、互融互推,向村民發放1000 余份第一書記聯系卡;堅持“四議兩公開”,為三村227戶587 人建立了“精準扶貧檔案”;堅持一戶一策、因事施策,深入67 位困難、疾病和老黨員家中走訪慰問。一年來,他們打造形成“美麗大塢·五彩黨建”“12345槐樹劉村黨建工作法”“張樓村三三黨建工作模式”等特色黨建品牌。

實現真脫貧,關鍵在產業扶貧。他們看到了黃店鎮發展潛力,著力打造“1+1+3”產業發展格局。率先打破三村界限,集中省專項產業扶貧資金430 萬元,投入黃店鎮“鋼結構智能高溫日光溫室大棚”項目,建設高標準大棚20 個,與現有的“尚谷”農業基地互為依托,建成全國一流的蔬菜生產、育苗、品種培育和銷售集散中心。結合三村普遍存在的留守婦女多、閑散勞力多的實際情況,經過廣泛征求群眾意見和多方調研,與定陶區上市公司——五洲藥業醫療器械有限公司合作,通過在村內建設醫療器械組裝車間,安置務工就業人員360人,每年可以為三村務工人員增加工資收入約870萬元,村集體增收約27 萬元。

在槐樹劉村,毛兆波主動協調各方力量打井40 眼,為村里實現“井井通”,利用兗礦幫扶資金為村民安裝太陽能路燈,為村里貧困戶劉進保改造危房,為因家庭變故對生活失去希望的王中寬找工作,為貧困戶劉金城安裝自來水、送樹苗、送物資解決他家實際困難。組織村里創辦“帽子加工”致富車間,吸納本村貧困家庭30 余人就業,月均收入2000 元左右,通過“互聯網+”營銷使產品走出國門。

在大塢集村,李天棟針對村青壯勞動力大多外出打工、村內4200 畝地大多種植小麥玉米收入低的實際,從滿足“勞動強度小、時間靈活、收入比傳統種植高、銷路穩定”入手,多方搜集信息,到安徽潛山、菏澤單縣瓜蔞產業園調研學習、洽談合作,及時調整種植結構,打造形成金銀花產業示范基地。

在張樓村,殷學軍協調區殘聯為兩名殘疾人爭取殘疾補貼,為患病村民趙冬梅水滴籌款1.5 萬元解決燃眉之急。與村種植大戶張慶存合作,打造“蔬菜種植產業示范基地”,擴大種植規模達到200 畝。與山東省“千里碼”網絡科技公司合作,打通網絡銷售渠道,目前已申請產品商標,通過省農業廳“無公害蔬菜”認定。2019 年,銷售純地瓜粉條7000 斤,23 戶貧困戶通過務工就業,每戶增收2.1 萬元,大大改善了貧困戶的生活質量,鞏固了穩定脫貧成果。

新冠疫情防控期間,3 位第一書記制定疫情防控工作方案,帶領村民堅決打贏疫情防控和復工復墾突擊戰。他們帶頭值勤坐班,組織成立9 支黨員突擊隊,宣傳發動黨員積極參與疫情防控549人次。想盡千方百計,投入10 多萬元為村民購買口罩、消毒液、生活用品等疫情防控物資。在中央、省委發出統籌推進疫情防控和復工復產通知后,有序組織三村復工復墾,協調扶貧資金240 萬元,幫助解決種子、化肥、農藥等農資物品,聯系專家指導農戶春耕生產,推進扶貧項目、扶貧車間順利開工,協助263 名外出務工人員有序返崗。

鄉村振興一波接著一波幫

2019 年7 月,兗礦集團新聞中心劉長亮入選濟寧市嘉祥縣大張樓鎮鄉村振興服務隊,作為山東省委“萬名干部下基層”的一員,同時擔任服務隊隊長助理一職,主要聯系幫扶劉集村。

劉集村集體經濟基礎薄弱,無集體收入來源,主要靠上級撥付村級場所運轉經費維持村委日常工作。村現有耕地630 余畝,主要種植玉米、大豆、小麥等農作物,700多名村民收入主要來源是傳統耕種和外出務工。面對現實情況,在隊長的支持下,劉長亮與隊友杜宗森著手為劉集村編制五年振興規劃。

以調整種植結構為抓手,他們推動土地規模化運營,先后赴萬張鎮接骨張、泗水、曹縣、安徽亳州等省內外多地考察中藥材種植,規劃在劉集村發展中藥材種植產業項目。他們克服缺乏種植技術、資金支持無力、流轉土地諸多難題,邀請安徽亳州中藥材種植專家授課,向村民傳授種植技術并介紹中藥材產業的發展前景。同時,以增加劉集村產業經濟效益逐步吸引外出務工人員返鄉創業,積極招募“鄉村振興合伙人”,調動村內致富能人發揮帶動作用,引導村民共同創業、共同致富。動員嘉祥籍3名優秀青年返鄉創業,幫助其成立專業種植合作社,與村黨支部領辦的合作社合作探索運行“支部引領+企業承包+散戶參與+訂單回收”的土地經營模式發展中藥材種植,并與安徽亳州中藥材企業聯系,解決技術和產銷難題,帶動流轉土地210 畝,為50余人提供勞動就業機會。引入企業資金58萬余元,目前已建設完成400 米生產路、新打機井、水肥一體化噴灌等配套基礎設施,藥材幼苗長勢良好。

“下一步,我們將以劉集村為中心,將中藥材種植項目向周邊輻射,依托黨支部領辦合作社發展規模種植。圍繞大張樓鎮整體規劃,在種植面積達到預期規模后,爭取推動產業融合,打造集藥材培育、烘干加工、出售于一體的萬畝中藥材種植基地,努力助推大張樓鎮形成‘一園五區一基地’發展格局。”劉長亮自豪地說。

據了解,為全面落實黨的十九大和省委、省政府實施鄉村振興戰略的決策部署,兗礦集團還對接“萬名干部下基層”鄉村振興(泗水縣)服務隊所在的圣水峪鎮發展需求,將重點實施健康提升工程、綠色蔬菜工程、飲水保障工程、礦產開發工程、愛心助學工程等“五個一”工程,不斷拓展鄉村振興地企合作的深度和廣度,在脫貧攻堅中發揮國企的中堅力量。

鄉村振興服務隊隊員劉長亮在村里調研