中國大學英語學習者定向動機流特征分析

端義鐳

(金陵科技學院外國語學院,江蘇南京)

1.引言

二語動機研究始于20世紀50年代,歷經(jīng)社會心理、認知情境和過程取向階段,以二語動機自我系統(tǒng)理論的提出為標志邁入社會動態(tài)階段(Drnyei & Ushioda,2011)。該系統(tǒng)由理想二語自我、應該二語自我和二語學習體驗組成,前兩者合稱二語自我導向,能使個體在二語學習上產(chǎn)生縮小現(xiàn)實與未來差距的動機(Drnyei,2005,2009)。自我導向不僅包含未來目標,還包含對目標實現(xiàn)的想象,即與目標匹配的愿景。愿景是預測學習者長期努力行為的可靠因素(Drnyei & Kubanyiova, 2014),與具體行動結(jié)合可使學習動機持續(xù)增強,形成定向動機流(Drnyei等,2014, 2015, 2016; Muir & Drnyei,2013)。

2.文獻綜述

定向動機流是個體為實現(xiàn)既定目標在特定時段持續(xù)表現(xiàn)出的超強動機現(xiàn)象(Drnyei等,2015),它是由愿景和行為組合而成的“高等級動機超結(jié)構(gòu)”(superordinate motivational superstructure)(Henry等,2015: 330)。綜合現(xiàn)有理論研究(Drnyei等,2014, 2015, 2016; Muir &Drnyei, 2013)可將定向動機流的核心要素概括如下:1)目標/愿景定向性(goal/vision-orientedness):處于定向動機流之中的個體行為指向既定目標。該目標具有自我和諧性,即與個體的核心價值觀和身份特征一致,或者說與其理想自我一致。自我和諧的目標和與之匹配的愿景共同構(gòu)成動機流強大的能量基礎。2)啟動:定向動機流需要有意識的顯性啟動,通常由特定誘因(triggering factor)觸發(fā),例如一個等待已久的機遇或一次與本族語者的會面。3)促成性結(jié)構(gòu)(facilitative structure):定向動機流一旦啟動,個體便進入動機自引導(motivational autopilot)狀態(tài),無需意志力控制便可形成行為慣例(behavioral routine)。動機流的維持需要若干子目標(subgoal)的支撐,它們將定向目標分解為可操作性更強的分步任務,并作為進步核查(progress check)的標準。個體通過不斷感知自身的進步,獲得肯定反饋(affirmative feedback),激發(fā)后續(xù)努力行為,使動機流延續(xù)下去。4)積極情感狀態(tài)(positive emotionality):它并非源于學習任務本身的趣味,而是一種因趨近定向目標而生的愉悅感和滿足感,與自我實現(xiàn)有關(guān),對應積極心理學中的實現(xiàn)幸福感(eudaimonic well-being)。5)尾聲:當定向目標已實現(xiàn)或其自我和諧性下降時,定向動機流就會消退,此時個體應做好動機“軟著陸”(soft landing),實現(xiàn)從超常規(guī)水平向常規(guī)水平的平穩(wěn)過渡。

目前,有關(guān)定向動機流的實證研究已經(jīng)出現(xiàn)。Henry等(2015)對3名瑞典新移民的個案研究證實定向動機流理論可用于對持續(xù)性高水平二語動機的系統(tǒng)描述。常海潮(2017)考察了10名英語專業(yè)學生本科四年學習動機的變化機制,發(fā)現(xiàn)其動機軌跡形成起伏波動的動機流,標志動機流分野和銜接的吸引子狀態(tài)是各類考試,動機流的個體差異主要表現(xiàn)在目標/愿景定向性和促成性結(jié)構(gòu)上。尹洪山(2018)的個案研究考察了定向動機流與二語寫作之間的關(guān)系,結(jié)果顯示動機流的運行軌跡與寫作目標的時間量程具有較高的匹配度,但動機流的消退具有延后效應。此外,研究還證實定向動機流對二語寫作具有顯性促進作用。

上述研究豐富了學界對于定向動機流的產(chǎn)生和維持機制以及動機流與二語技能發(fā)展之間關(guān)系的認識,但目前定向動機流仍處于理論構(gòu)建階段,有不少問題亟待解答或澄清。首先,Drnyei等(2016)認為處于定向動機流之中的學習者理想二語自我在工作自我概念(working self-concept)中長期可及,但Henry等(2015)訪談的3名學習者對理想二語自我描述不清,很難說她們已形成較為成熟的理想二語自我并成為定向動機流的驅(qū)動因素。二語自我導向還包括應該二語自我,它對定向動機流的產(chǎn)生和維持是否起作用?學界尚未給出明確的答案。其次,學生的學習活動受重要他者(significant others)①重要他者指的是對個體的自我發(fā)展具有重要影響的個人或群體,即對個人的品質(zhì)、語言、思維方式的發(fā)展和行為習慣、生活方式、價值觀的形成有重要影響的父母、教師、受崇拜的人物及同輩群體(顧明遠,1992)。的影響,本質(zhì)上是主體、客體與他者之間的互動。但現(xiàn)有的定向動機流理論立足“自我”,過分強調(diào)學習者的主觀作用,對于影響學習動機的外在因素重視不夠(常海潮,2016),忽視了重要他者的作用。此外,個體的情感狀態(tài)具有多面性和復雜性,但現(xiàn)有理論強調(diào),處于定向動機流之中的個體在目標執(zhí)行過程中始終保持積極情感狀態(tài),似乎其他情緒體驗并不存在,真實情況是否如此有待更多實證研究的檢驗。鑒于此,本文擬以中國大學英語學習者為研究對象,采用質(zhì)性研究方法分析其定向動機流的特征,回答以下三個問題:1)二語自我導向如何與定向動機流互動?2)重要他者對于定向動機流的產(chǎn)生和維持有何作用?3)處于定向動機流之中的學習者在情感狀態(tài)上有何特征?

3.研究設計

定向動機流具有涌現(xiàn)性特征,難以準確預測,只有當動機流消退時其全過程才能完整展現(xiàn)出來,因此較為可行的研究方案是采用回溯法(de Bot & Larsen-Freeman, 2011; Larsen-Freeman &Cameron, 2008: 231),即從結(jié)果出發(fā),倒推導致該結(jié)果出現(xiàn)的因素并描述該結(jié)果產(chǎn)生的全過程。此方法的有效性在Henry等(2015)、常海潮(2017)和尹洪山(2018)的研究中均得到驗證。本研究在數(shù)據(jù)收集與分析時將參考此方法(詳見3.2)。

3.1 研究對象

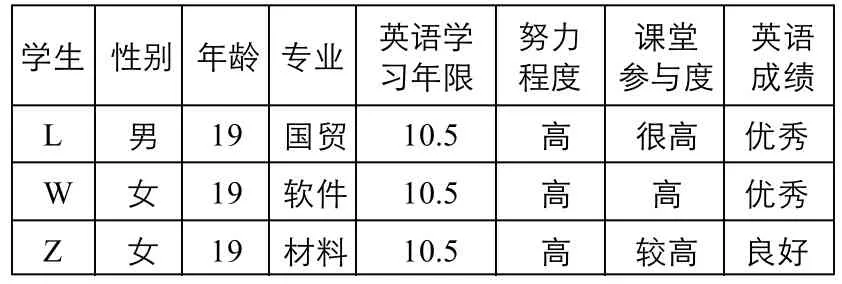

筆者首先請3位有著15年左右教齡的高校英語教師各推薦3名學習動機強、努力程度高的大一學生作為潛在研究對象。在了解研究的基本情況后,有8名學生自愿參與。研究從2017年2月開始至12月結(jié)束。2名學生因個人原因中途退出,6名學生參與了研究全過程。3名學生有明顯的定向動機流經(jīng)歷,故以他們的數(shù)據(jù)進行論文匯報。研究對象的基本情況如下:

表1 研究對象的基本情況

3名學生英語學習年限相同,之前均無國外生活經(jīng)歷,學習努力程度、課堂參與度和英語成績在各自班級均較為突出,但在個人背景和性格特點上差異較大。L來自大城市,就讀于一本院校;任課教師認為他個性鮮明,崇尚個人價值,渴望表現(xiàn)自我。W和Z來自小城鎮(zhèn),就讀于二本院校;任課教師認為W外向活潑、表達能力較強,Z較為沉穩(wěn),做事認真踏實。

3.2 數(shù)據(jù)收集與分析

2017年2月首次與研究對象接觸,在說明研究基本情況(不含對定向動機流的任何介紹或暗示)之后,筆者要求自愿參加者每周至少完成一篇學習日志,記錄英語學習的狀況和感受,暑假期間依個人情況決定是否記錄。

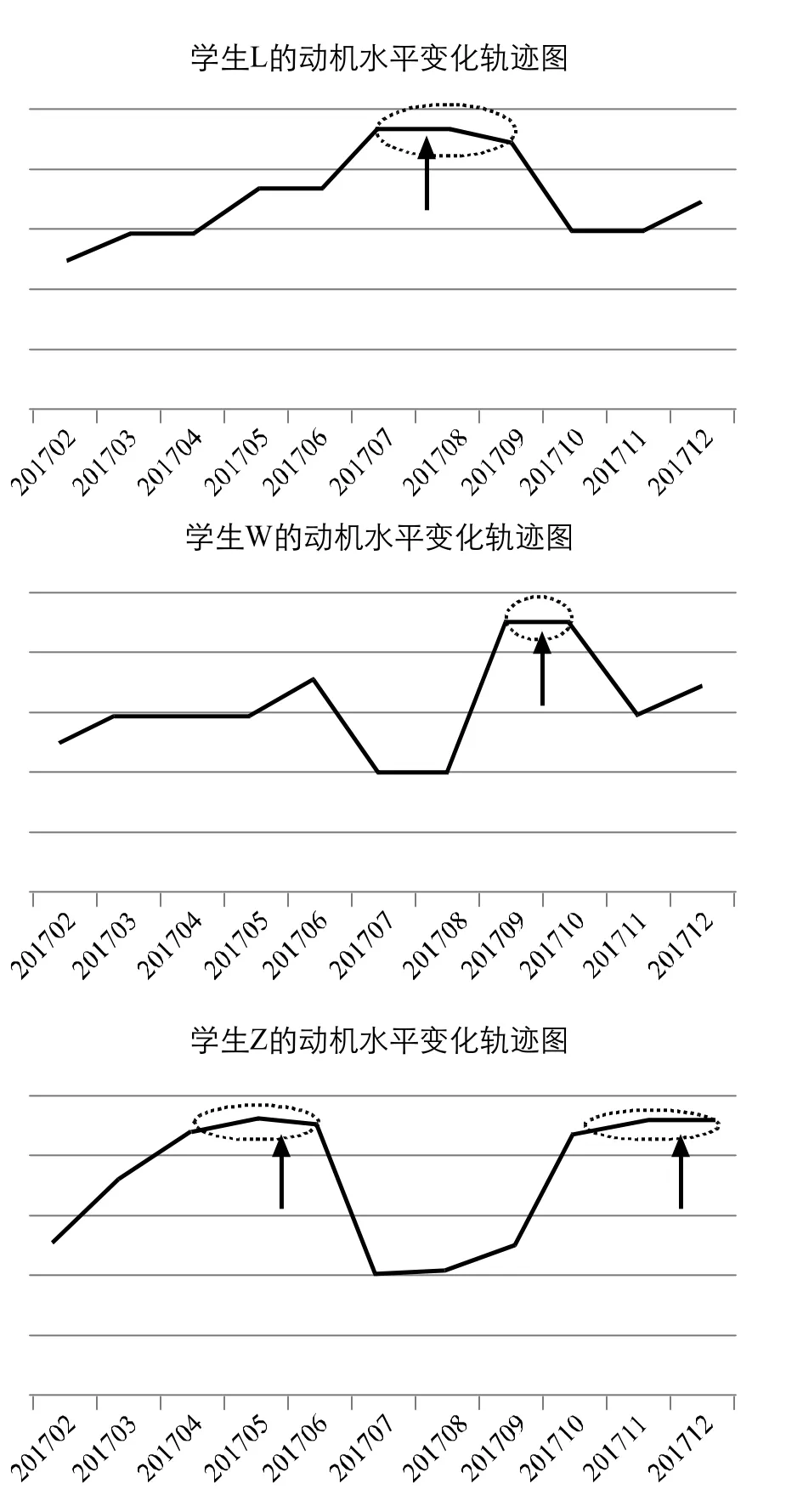

筆者于2017年6月和12月各對學生進行一次訪談。6月的訪談圍繞學習日志中記錄的內(nèi)容和接下來的學習計劃展開。12月的回溯訪談是本研究最重要的數(shù)據(jù)來源。筆者首先要求學生在A4紙上畫出自2月以來英語學習動機水平的變化軌跡。軌跡圖以月為時標(timescale),線條僅反映大致趨勢而非精確數(shù)值。之后,學生對軌跡圖進行自我描述,筆者盡量不打斷學生,僅在意義不明時要求學生做必要的澄清。根據(jù)動機水平變化軌跡圖及對軌跡圖的描述,筆者確定3名具有典型定向動機流經(jīng)歷的學生進入次輪半結(jié)構(gòu)式訪談。訪談圍繞動機水平處于高位和出現(xiàn)拐點時的認知、情感和行為展開。

筆者對3名學生的所有訪談錄音進行轉(zhuǎn)寫,完成后交由學生本人核對,確保轉(zhuǎn)寫內(nèi)容真實準確。之后,筆者反復研讀轉(zhuǎn)寫稿,根據(jù)研究問題對數(shù)據(jù)進行主題提煉,并與學習日志和動機水平變化軌跡圖對照印證,此過程參考但不局限于前人研究所列的定向動機流的核心要素及其子要素。

4.發(fā)現(xiàn)與討論

圖1展示了3名學生2017年2月至12月英語學習動機水平的變化軌跡,橢圓標識處為定向動機流時段。L的定向動機流始于2017年暑假。他參加了N機構(gòu)為期四周的口語集訓班,白天在課堂上跟讀錄音糾正語音、與教師和同伴互動操練口語,晚上自覺加練,每日學習時間不低于8小時。集訓班結(jié)束后,自主練習口語的行為又維持了一個多月,因開學之后專業(yè)課任務日漸繁重而終止。W報名參加了學校的英語演講比賽并成功入圍決賽,9月至10月除上英語課之外,還在晚間自主進行聽說訓練,直至比賽結(jié)束為止。Z有兩次定向動機流經(jīng)歷,分別對應4月至6月和10月至12月的四六級備考,期間除上英語課之外,還在課下完成大量試題,考試結(jié)束意味著動機流消 退。

4.1 二語自我導向與定向動機流的互動

現(xiàn)有理論強調(diào)定向動機流由理想二語自我驅(qū)動,即定向目標反映個體工作自我概念中長期可及的理想二語自我(如成為出色的二語使用者),但卻很少提及應該二語自我的作用。這是因為應該二語自我與滿足重要他者的期待和避免負面結(jié)果的出現(xiàn)關(guān)聯(lián),是外生的自我導向,其動機效應常被認為弱于內(nèi)生的理想二語自我,一些研究(彭劍娥,2015;韋曉保,2013, 2014)甚至得出應該二語自我的動機效應被邊緣化的結(jié)論。但在本研究中情況并非完全如此。

圖1 研究對象的動機水平變化軌跡圖(2017.2–2017.12)

L參加口語集訓班是為了成為擁有地道美式發(fā)音、流利使用英語表達思想的人,涵蓋“個人發(fā)展動機”和“內(nèi)在興趣動機”(高一虹等,2003)。在定向動機流啟動前,L已有較為成熟的理想二語自我,這可部分歸結(jié)于H老師的影響。他是N機構(gòu)的兼職人員,一位口語表達能力出眾的英語專業(yè)研究生,每天早上在L就讀學校的圖書館門口帶領學生晨讀。L從5月開始與他接觸。

每天早上H老師都帶學生晨讀,本周我去體驗了兩次。他的英語說得很溜,還能教別人,確實挺酷的。我希望自己也能像他一樣有純正的發(fā)音和流利的口語,決定有時間去N機構(gòu)看看,合適的話就報個口語班。——L日志

很顯然,參加集訓班提高口語水平這一目標與L的理想二語自我高度一致。經(jīng)過一段時間的強化訓練,L在口語表達上有了明顯的進步,這進一步強化了他的理想二語自我,使其不僅擁有了出色的口語技能,還掌握了該技能用于何處。

只要自己努力,把英語說到接近H老師的水平是完全可能的。我想那時我也會站在學校圖書館門口,帶著一幫學弟學妹晨讀。——L訪談

W的情況與L有類似之處,她自主進行聽說訓練是為了提高英語聽說水平和個人綜合素質(zhì),同樣涵蓋“個人發(fā)展動機”和“內(nèi)在興趣動機”。她在自主訓練前已有較為成熟的理想二語自我。訪談中,她提到自己的偶像楊瀾,“希望通過不斷練習可以和她一樣優(yōu)雅從容地用英語演講”。但W也直言自己很看重比賽本身,“要盡力做到最好,爭取好成績,否則會感到丟臉和自責”,這就涉及“成績動機”(高一虹等,2003)和對未達預期目標而產(chǎn)生的負面結(jié)果的規(guī)避,背后可見應該二語自我的動機效應。因此,她的定向動機流并非完全由理想二語自我驅(qū)動,而是理想二語自我和應該二語自我雙重作用的結(jié)果。

Z的情況與L和W差異較大,正是因為高考英語失利她才被迫就讀于現(xiàn)在的學校。她坦言在參加四級考試之前一直覺得自己英語不好,“從未想過自己在英語學習上能有多成功”。可見,她在備考四級時并無明確的理想二語自我,其努力行為完全以應試為導向,是非常典型的“成績動機”。此定向目標折射出的是應該二語自我以及工作自我概念中對“做個好學生”的渴望。

有時我會想到四級不過的場景,自己傷心,老師、家長失望,就是類似高考失利那樣的慘痛經(jīng)歷。誰都想做個好學生,拿獎學金,四級是必須通過的。——Z訪談

這種情況在Z獲知四級成績后有所改變。526分的成績使她收獲了英語學習的成功感,對之前的定向動機流經(jīng)歷形成積極評價,并產(chǎn)生了模糊的理想二語自我。

老師說500分就算是不錯的成績,所以今天查到成績挺開心的,感覺之前的努力沒白費。看來我是可以把英語學好的,或許正像老師說的那樣,只要不斷努力,我也能成為不錯的English speaker。——Z日志

盡管Z的理想二語自我愿景從細致程度上遠不及L和W,但她備考六級的經(jīng)歷還是能看到理想二語自我的作用。

六級比四級難多了,但那時我還是有點信心的,只要自己像之前那樣努力應該是能過的,而且我也想繼續(xù)做個英語學習的成功者。——Z訪談

由此可見,Z的兩次定向動機流經(jīng)歷雖都以應試為目標,但前一次主要是應該二語自我在起作用,后一次則體現(xiàn)了理想二語自我和應該二語自我的雙重作用。應該二語自我在定向動機流中發(fā)揮作用是能夠得到合理解釋的。受中國傳統(tǒng)文化和教育理念的影響,部分學生傾向于認為學習并非個人行為,其中包含了不辜負父母和教師期望的義務。應該二語自我的動機效應就表現(xiàn)在這些學生重視從社會環(huán)境中獲得認同以塑造自我人格,若他們相信掌握第二語言可避免負面結(jié)果的出現(xiàn),就會產(chǎn)生減少現(xiàn)實自我與應該自我之間差距的動力,激發(fā)出努力行為(徐智鑫 張黎黎,2013)。對于這些學生而言,反映應該二語自我的定向目標是自我和諧的,與其核心價值觀和身份特征一致。

4.2 重要他者的作用

重要他者對3名學生的影響貫穿于定向動機流啟動和維持的全過程。在動機流啟動階段,重要他者為學生二語自我導向的構(gòu)建和強化提供素材。無論是互動性重要他者H老師還是偶像性重要他者楊瀾,都是成功二語使用者的典范,都展現(xiàn)了L和W想象中的自己未來使用英語的形象,成為其理想二語自我的化身。Z的應該二語自我則折射出父母、教師等重要他者對其學業(yè)發(fā)展施加的影響。

在動機流維持階段,重要他者除繼續(xù)為學生二語自我導向的強化提供素材之外,還可影響動機流的促成性結(jié)構(gòu),主要包括設定目標和提供反饋,后一種情況下重要他者多指教師。L參加口語集訓班由老師制定周目標,以檔案卡的形式發(fā)給他,用來逐條對照進行自我評估。課堂上,老師會贊揚L的表現(xiàn),使其不斷看到自身的進步,產(chǎn)生“越學越帶勁”的感受。

和班級其他學生一樣,W和Z通過課堂活動和課后作業(yè)獲得教師反饋,但兩人都會在課下主動請教老師。W把演講內(nèi)容講給老師聽,請她提意見,在獲得肯定反饋的同時還能得到差距反饋,即有關(guān)自身不足和如何改進的建議。Z經(jīng)常把課下寫的作文和翻譯拿給老師面批,“希望弄懂他改的每一處,回頭再總結(jié),盡量避免下次再犯”。

現(xiàn)有理論認為,處于定向動機流之中的個體主要依靠自我評估感知進步、獲得肯定反饋,激勵自己朝定向目標繼續(xù)努力。但筆者認為對學生而言,外部問責(external accountability)同樣重要,學生的行為表現(xiàn)和取得的成績需要重要他者來評估,而最能勝任此角色的人非教師莫屬。大學生心智較為成熟,能理性看待教師反饋,因此除肯定反饋之外,教師適時給予差距反饋也是很必要的,這能使學生看清現(xiàn)實狀況與定向目標之生能力的積極評價,建立與學生的對話機制,搭建“腳手架”,幫助學生取得更大的進步(周燕張潔,2013)。

4.3 學習者的情感狀態(tài)

關(guān)于情感狀態(tài),3名學生在訪談和日志中均提到“成就感”,其中L的描述最為形象:

很享受拼盡全力的過程,看著自己英語說得越來越像那么回事兒就很有成就感。有句話怎么說來著?痛并快樂著,嗯,累并快樂著,應該這么說才對。——L訪談

L總結(jié)的“累并快樂著”恰如其分地概括了定向動機流蘊含的積極情緒。參加口語集訓班并在課外自覺加練是很辛苦的,一遍遍跟讀模仿在旁人看來可能很枯燥,但L卻樂此不疲,因為這有助于定向目標的達成。

現(xiàn)有定向動機流理論只關(guān)注積極情緒,未見對其他類型情緒的描述。但從訪談和日志中,我們不難發(fā)現(xiàn)W和Z的定向動機流經(jīng)歷中都摻雜著焦慮感。

練習時會遇到各種問題,比如突然忘詞了,發(fā)音不準確,不知道如何微笑、手往哪里放,再對比獲獎學生的演講視頻,感覺差距太大了,當時真的很著急、很煩躁。——W訪談

今天做2016.6聽力錯了很多,超郁悶。于是對著原文一句句聽,原文能看懂,可就是聽不懂,自己聽力實在太爛,練了一個月也沒什么進步,真正考試時該怎么辦?——Z日志

中國大學生存在英語學習焦慮是一種普遍現(xiàn)象(徐錦芬 寇金南,2015),即便學生處于定向動機流之中時情況亦如此。

相比之下,L的定向動機流經(jīng)歷中未見明顯的焦慮感,但他在訪談時提到了愧疚感。

我那時挺偏執(zhí)的,課是一節(jié)不落,上課練口語,回家繼續(xù)練口語,為此得罪了小伙伴,沒能和他們好好打場球,感覺很愧疚。——L訪談

定向動機流是一種超常規(guī)的動機狀態(tài),L在英語學習上全情投入,執(zhí)著于目標執(zhí)行過程而將其他事情暫時擱置,這對他的生活產(chǎn)生影響,而愧疚感正是對這種影響的情感回應。

由3名學生的描述可知,他們處于定向動機流之中時情感狀態(tài)具有一定的復雜性,滿足感、成就感、焦慮感與愧疚感。筆者認為,這比以往單純強調(diào)積極情緒更契合復雜系統(tǒng)(Larsen-Freeman & Cameron, 2008)的思想。若將人的情感狀態(tài)視為一個復雜系統(tǒng),其中必然包含相互關(guān)聯(lián)、相互作用的各種情緒體驗,而且還會持續(xù)受到環(huán)境的影響,W和Z的焦慮感產(chǎn)生自其與學習任務的互動,而L的愧疚感產(chǎn)生自其與同伴的互動。在不同時段這些情緒體驗的力量對比不同,在定向動機流全過程中,積極情緒在與消極情緒的交鋒中占據(jù)絕對上風。個體甚至可利用積極情緒強化自我效能感,有效緩解如焦慮感這樣的消極情緒(徐錦芬 寇金南,2015)。

……但轉(zhuǎn)而想想,我上英語課已經(jīng)敢站在講臺上做presentation了,面對即興問題原本只能回答兩三句,現(xiàn)在能說得比較長了,還是有進步的,所以再練習一段時間問題肯定會解決的。我就是這么把心情調(diào)整好的。——W訪談

W通過強化英語學習的成就感,形成積極心理暗示,消除口語表達出現(xiàn)問題時的焦慮感,對其而言這是一種行之有效的自我調(diào)節(jié)策略。另兩名研究對象則會運用資源管理策略(Pintrich等,1991)進行自我調(diào)節(jié),主要涉及尋求幫助和時間管理兩方面。

Z在感到焦慮時,除通過積極心理暗示舒緩情緒之外,還會求助同伴或教師,在她看來后一種策略更為有效。

遇到看不懂的句子我很著急,就去問室友,她是英語大神。還可以問老師,他人很好,總能給我一些建議,比如四級詞匯,他說你不要從頭背到尾,要怎樣經(jīng)常回顧。沒有他們,估計我很難堅持下來。——Z訪談

學生L想要減輕疏遠同伴的愧疚感,他的解決辦法是學會合理地分配和利用時間。

上課時更高效一點,搶著舉手,盡量多說多練,還把坐地鐵的時間也利用起來,這樣回家就能少花點時間練英語,多去找小伙伴玩了。——L訪談

甚至在新學期開始之后,面對日益繁重的課業(yè)負擔,L仍試圖通過時間管理策略保證課外口語練習時間,但終因無暇顧及而放棄,此時定向動機流才完全消退。

現(xiàn)有理論認為,個體在定向動機流全過程中保持積極情感狀態(tài),行為慣例處于動機自引導狀態(tài),無需意志力的參與和控制。Drnyei等(2016)指出這是一種無意識的自我調(diào)節(jié)(nonconscious self-regulation),可自動幫助個體進行行為定向,阻斷一切干擾因素,使其高度專注且毫不費力地向定向目標邁進。但本研究的3名學生處于定向動機流之中時仍存在消極情緒,他們會根據(jù)自身的實際情況有意識地合理使用自我調(diào)節(jié)策略,將消極情緒的負面影響降至最低。由于積極情緒在力量對比上遠勝于消極情緒,自我調(diào)節(jié)策略更易發(fā)揮功效,保證了3名學生的學習行為沿著定向目標實現(xiàn)的軌道發(fā)展,使其定向動機流得以維持。

5.結(jié)論與啟示

本文以3名大學英語學習者為研究個案,通過回溯訪談、學習日志和動機水平變化軌跡圖,分析二語自我導向與定向動機流的互動、重要他者在動機流的產(chǎn)生和維持中所起的作用以及處于動機流之中的學習者的情感狀態(tài)。研究發(fā)現(xiàn),定向動機流可由理想二語自我、應該二語自我或兩者共同驅(qū)動,且理想二語自我可因動機流經(jīng)歷而產(chǎn)生和強化。動機流啟動和維持的全過程可見重要他者的作用,他們可為學習者二語自我導向的構(gòu)建和強化提供素材,也可影響動機流的促成性結(jié)構(gòu),在設定目標和提供反饋上發(fā)揮作用,后一種情況下教師是最能擔當此角色的人。學習者處于動機流之中時情感狀態(tài)具有一定的復雜性,雖然積極情緒占主導地位,但有時可見消極情緒。此時學習者能夠有意識地運用自我調(diào)節(jié)策略,避免情緒出現(xiàn)較大起伏而使行為偏離定向目標實現(xiàn)的軌道。

本研究除為定向動機流理論的發(fā)展和完善提供實證證據(jù)之外,還為外語教學提供如下啟示。首先,教師應重視二語自我導向的動機效應。教師可采用Drnyei和Kubanyiova(2014)倡導的六步愿景訓練法幫助學生構(gòu)建和強化理想二語自我,同時還應強化學生對自身學習行為的責任意識,發(fā)揮應該二語自我應有的作用。其次,教師在課內(nèi)外都應成為學生的重要他者,承擔好示范者、評價者、激勵者和對話者等多種角色,指導學生完成目標設定,并對其行為表現(xiàn)適時給予反饋。此外,教師可對學生進行自我調(diào)節(jié)策略培訓,使其了解如何及時化解英語學習過程中可能出現(xiàn)的負面情緒。若學生有較為成熟的二語自我導向并能掌握一套行之有效的自我調(diào)節(jié)策略,在教師指導下制定出個性化的學習目標并付諸行動,就能產(chǎn)生定向動機流體驗。