黔東南州煙草赤星病發生規律研究初報

許靈杰, 柳 強, 張 繼*, 蔡翼楊, 楊金陸, 曲振飛, 楊菀彤

(1.黔東南州煙草公司, 貴州 凱里 556000; 2.貴州省煙草公司, 貴州 貴陽 550000)

煙草赤星病是一種危害煙株葉部的真菌性病害。李天福等[1]研究認為,此病的發生與氣溫、空氣濕度、日照時數、降雨量等密切相關;劉許生等[2]調查發現,贛中煙區赤星病主要在煙葉成熟期始發,且隨著降雨的增加病情逐漸加重。調查發現,近年來黔東南州多數煙區在煙株大田生長中后期階段,因遭遇高溫高濕等極端天氣,造成一些煙田內赤星病發生較重,導致出現煙農搶烤或棄烤現象,嚴重影響煙葉的產量和質量。當前州內一些煙農對該病的預防意識不強,仍然采取施用菌核凈、代森錳鋅等化學農藥對已發病的煙田進行防治為主的方式,雖然在一定程度上能夠控制該病的蔓延,但已造成煙葉外觀質量受損,而且由于此病潛伏期短、傳播速度快,一旦病原菌處于適宜的溫濕度下,短時間內將可形成大面積爆發,當發現時可能已來不及防治,進而造成巨大經濟損失。因此,準確掌握煙草赤星病在州內的發生發展規律,對提前做好預防措施、降低此病造成的危害具有十分重要的意義。

1 材料與方法

1.1 田間觀測小區設置

2019年4-8月以黔東南州北部溫暖夏干的施秉縣、西部溫暖夏濕的凱里市、東部溫熱夏雨的天柱縣三大生態區作為調查區,在調查區內選擇上年度煙草赤星病發生嚴重的區域設置1個面積為333.5 m2的監測點。監測點種植品種為云煙87,不施用任何化學農藥,其他生產管理方式按當地特色優質煙葉管理措施進行。

1.2 調查方法

移栽后60 d,采用5點取樣法,掛牌定株調查。每點調查5株(不采摘),每株10片(從下向上),共查25株、250片,每10 d調查1次,共計調查6次,記錄發病葉數,計算發病率和發病指數。

1.3 病情分級標準

病害嚴重度分級標準:0級,全葉無病;1級,病斑面積占葉片面積的1%以下;3級,病斑面積占葉片面積的2%~5%;5級,病斑面積占葉片面積的6%~10%;7級,病斑面積占葉片面積的11%~20%;9級,病斑面積占葉片面積的21%以上。病情指數計算按GB/T 23222—2008煙草病蟲害分級及調查方法[3]。

發病率=發病煙葉數÷調查葉片總數×100%

病情指數=∑[(煙株級數×該級葉片數)÷(調查總葉片數×最嚴重的等級數)]×100%

1.4 數據處理

采用 SPSS 23.0軟件進行相關性分析處理。

2 結果與分析

2.1 不同生態區域煙草赤星病的發生規律

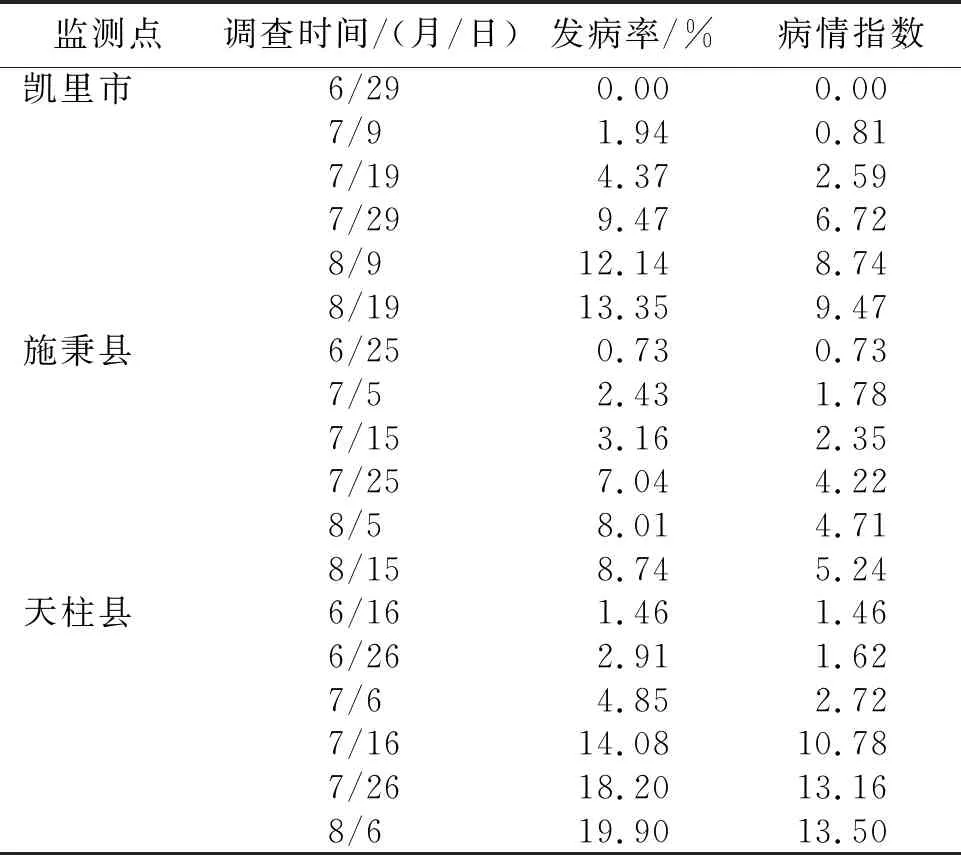

從表1可知,黔東南州三大生態區域內煙草赤星病的發生時間和發病程度各不相同。其中:凱里市監測點始發期在7月上旬,盛發期在7月下旬至8月中旬,發病率達13.35%、病情指數達9.47;施秉縣監測點始發期在6月下旬,盛發期在7月中下旬,發病率達8.74%、病情指數達5.24;天柱縣監測點始發期在6月中旬,盛發期在7月中上旬,發病率達19.90%、發病指數達13.50。

表12019年黔東南州3個監測點煙草赤星病發病情況

監測點調查時間/(月/日)發病率/%病情指數凱里市6/290.000.007/91.940.817/194.372.597/299.476.728/912.148.748/1913.359.47施秉縣6/250.730.737/52.431.787/153.162.357/257.044.228/58.014.718/158.745.24天柱縣6/161.461.466/262.911.627/64.852.727/1614.0810.787/2618.2013.168/619.9013.50

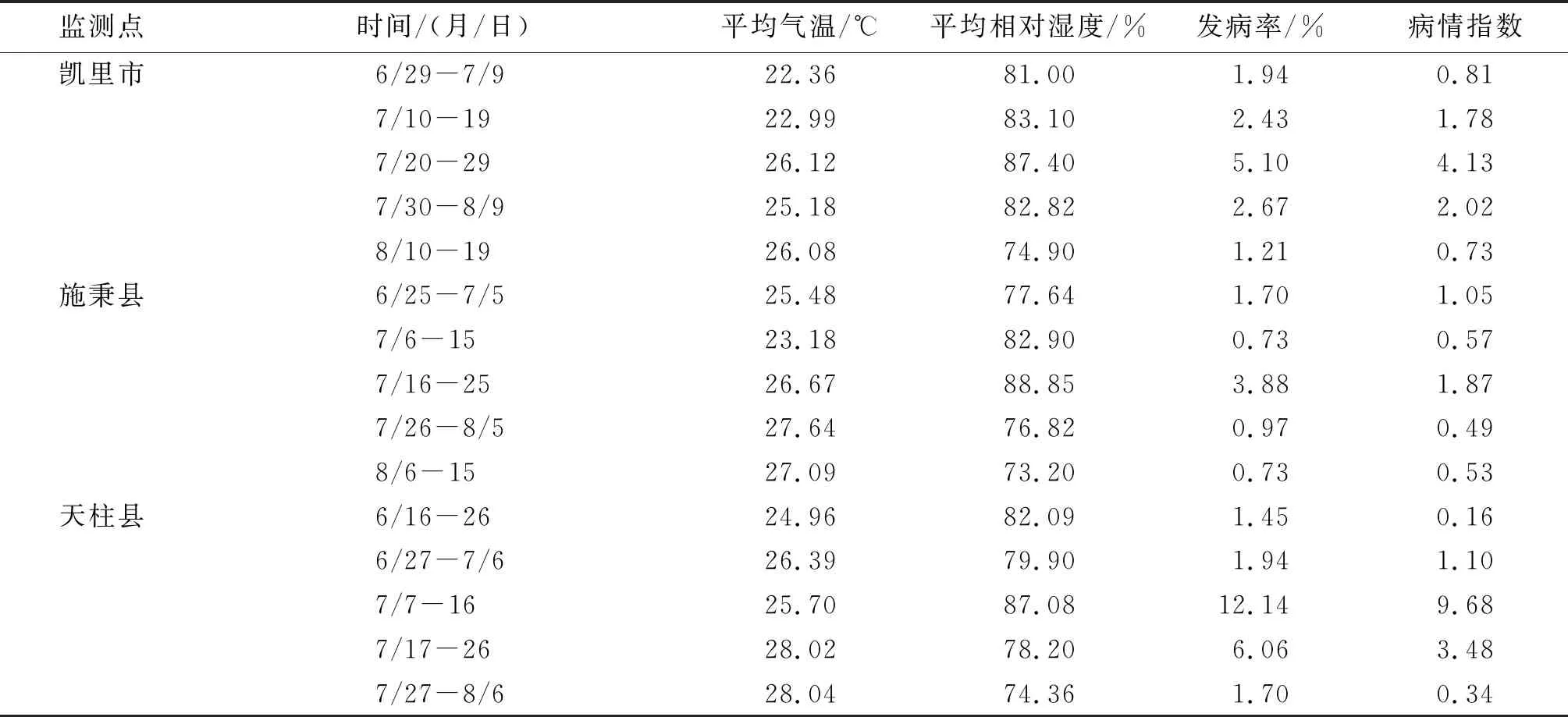

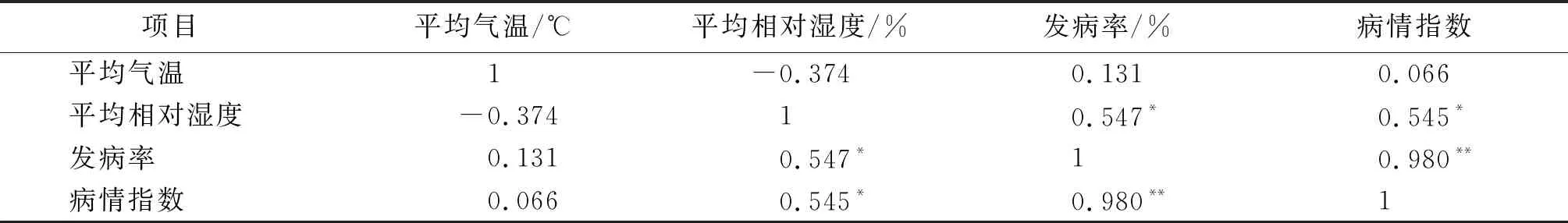

2.2 煙草赤星病發病率、病情指數與平均氣溫、平均相對濕度之間的關系

從表2和表3可知,赤星病發病率、病情指數均與平均相對濕度關系密切,呈顯著正相關關系,與平均氣溫呈正相關關系,但未達到顯著水平。若此病病原菌處于適宜的外界溫度條件下,當空氣濕度越大,發病率越高,危害程度越嚴重。

2.3 煙草赤星病發病率、病情指數與平均相對濕度線性回歸方程的建立

從圖1可知,凱里、施秉、天柱煙區赤星病發病率與平均相對濕度的線性回歸方程分別為y=0.290 9x-21.142、R2=0.807 9,y=0.170 5x-12.021、R2= 0.607,y=0.681 8x-50.111、R2=0.490 5;病情指數與平均相對濕度的線性回歸方程分別為y=0.259 9x-19.38、R2=0.736,y=0.074 7x-5.062 6,R2= 0.601 5、y=0.626 4x-47.366、R2=0.549 3。

表2 3個監測點不同時期的平均氣溫、平均相對濕度、煙草赤星病發病率、病情指數

表3 平均氣溫、平均相對濕度、發病率和病情指數的相關性

注:*、**分別表示在 0.05 水平(雙尾)和0.01(雙尾)水平顯著。

3 小結與討論

據文獻報道[4],煙草赤星病的發生和流行與溫度和濕度關系密切,其中溫度影響病害發生早晚,濕度影響病害流行擴展速度。從調查結果看,受生態環境影響,此病在黔東南州東部煙區、北部煙區和西部煙區的發生時間和危害程度表現各異,以天柱為代表的東部煙區發生最早,始發期在6月中旬,發病率達13.35%、病情指數達9.47;以施秉為代表的北部煙區次之,始發期在6月下旬,發病率達8.74%、病情指數達5.24;以凱里為代表的西部煙區發生相對較晚,始發期在7月上旬,發病率達19.90%、發病指數達13.50。

通過相關性分析得出,此病在黔東南州的發病率、病情指數均與平均相對濕度呈顯著正相關關系,但與氣溫關系不密切,這可能是由于大田生長后期的均溫已達到病害發生的適宜溫度,從而影響不明顯。建立的線性回歸方程R2均小于0.9,一方面可能與調查年限較短、樣本數量較少有關,另一方面可能是此病發生和流行還受其他因素的影響。據曾琛等[5]對貴州省5個典型山地氣候區進行調查證明,初始病情、日平均溫度、日平均相對濕度、風速及降雨量均是影響此病發生的重要因素。

建議下一步在不同生態環境的烤煙種植區內增加監測點,采取掛牌定株方式,每天對此病發生情況進行調查,提高數據連續性和準確性。同時,在實際大田生產中,可以根據此病以往的始發期,并結合當年氣候變化情況,有針對性地提前采取噴施波爾多液等藥劑進行預防,進一步降低病害造成的經濟損失。