1995—2015年湖南省糧食產量變化影響因素分析

武 丹

(1.陜西省土地工程建設集團有限責任公司, 陜西 西安 710075; 2.陜西地建土地工程技術研究院有限責任公司, 陜西 西安 710075; 3.自然資源部 退化及未利用土地整治工程重點實驗室, 陜西 西安 710075; 4.陜西省土地整治工程技術研究中心, 陜西 西安 710075)

糧食安全是關系國計民生、經濟安全和社會穩定的重大戰略問題[1]。隨著我國人口的增長和人均收入水平的提高,以及飼料用糧和工業用糧需求增大,我國糧食需求量將持續擴大,而供求關系仍然存在結構性矛盾[2]。在基本自給的糧食安全政策主導下,提高糧食產量是保障糧食安全的重要手段[3]。湖南省作為我國糧食生產大省,是我國重要的農業商品基地和糧食生產基地,為穩定我國糧食生產、保障糧食安全發揮著重要作用[4]。改革開放以來,湖南省糧食生產能力逐步提高。對此,陳靜彬等[4]對1978—2009年湖南省糧食產量波動進行分析認為,湖南省糧食產量的增加與耕地面積、糧食播種面積、化肥使用量和抗災防災財政投入呈正相關。曹文獻等[5]通過建立湖南省糧食生產發展因素影響力評價模型分析得出,化肥施用量、播種面積、農機總動力、有效灌溉面積、農業用電量、農業勞動力、成災面積與2003—2010年湖南省糧食總產量變化相關。周麗等[6]采用因子分析法對湖南糧食生產影響因子分析得出,農業用電量、農業薄膜使用量、有效灌溉面積和農業財政支出對提高湖南省糧食產量具有貢獻。闕斐艷[7]分析湖南省糧食產量變化與農村勞動力投入的相關性發現,湖南省農村勞動力轉移對糧食產量沒有顯著影響。由于對“十三五”,特別是近來年湖南省糧食產量影響因素進行定量研究的文獻相對“十二五”期間較少,因此,筆者借鑒已有研究,依據計量地理學理論[8],對1995—2015年湖南省糧食產量的影響因素進行分析,以期為提高湖南省糧食產量,提升其糧食生產能力和糧食安全提供參考。

1 資料來源及研究方法

1.1 數據來源

研究所用數據來自《中國統計年鑒》與《湖南統計年鑒》,中國國家統計局網站和湖南省統計局網站。

1.2 研究方法

采用線性回歸分析方法[9-11],建立糧食產量與其影響因子之間的線性回歸方程,表達式[5]:

Y=a+b1X1+b2X2+b3X3+…+bnXn+e

式中,Y表示糧食產量,X表示其影響因子,a為常數項,b為回歸系數,e為誤差項。影響因子選擇上,圍繞糧食生產的質和量兩方面,參考現有研究[4-9],選擇農業機械總動力(萬kW)、化肥施用量(萬t)、農作物播種面積(千hm2)、有效灌溉面積(千hm2)、農村人口數(萬人)和人均GDP(元)6個因子。

2 結果與分析

2.1 湖南省糧食產量變化

湖南省糧食生產能力歷經長期發展得到了提高,但還不穩定,糧食產量呈現波動增長(圖1)。1995-2015年湖南省糧食產量存在4個階段的變化。第一階段為1995-1999年, 主要特征是持續5年平穩緩慢發展,總體呈現比較平穩的態勢。第二階段為1999-2003年,該階段為持續減產期,糧食總產量在 1999 年達到改革開放以來的新高2 647.86萬t后,呈現出顯著下降趨勢,并且在2003年下降至最低水平2 442.73萬t。第三階段為2004-2007年,恢復為波動增產期。與前兩個階段相比,在歷經持續走低的趨勢后,糧食產量有了突破性進展,超越前兩階段達到新高2 698.46萬t。第四階段為2008-2015年,糧食產量穩定持續增長。

2.2 湖南省糧食產量的影響因素

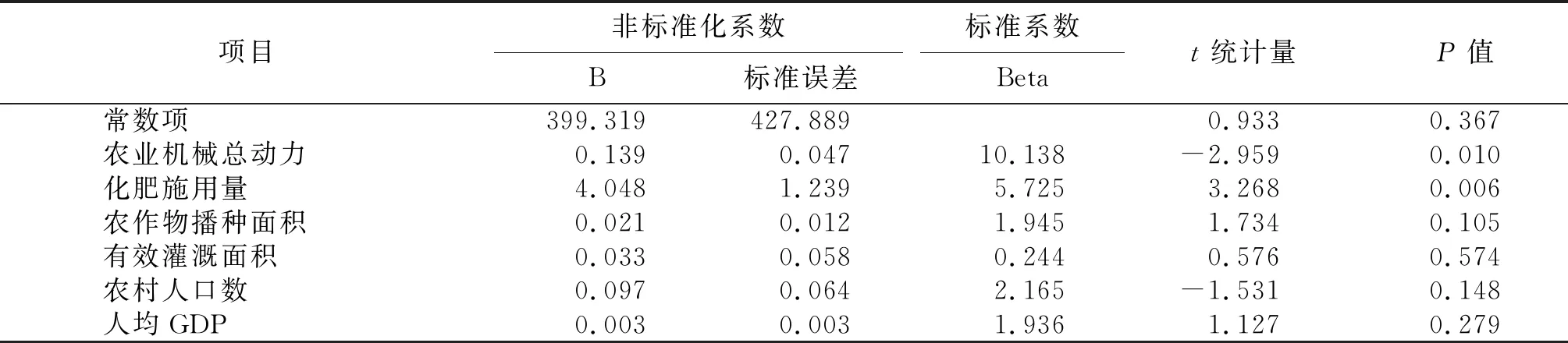

使用SPSS軟件對回歸方程進行計算得出,湖南省糧食產量線性回歸方程的R為0.704,R2為0.696,大于0.6,調整R2為0.280,標準估計誤差為16.940 64,表明其回歸結果的可信度較高[8]。同時,由表1可知,從T檢驗結果看,除有效灌溉面積因子以外,其他影響因子的P值均小于0.5,表明這些影響因子與糧食產量顯著相關,因此得出回歸方程為Y=0.139X1+4.048X2+0.021X3+0.033X4+0.097X5+0.003X6+399.319。其中,X1表示農業機械總動力,X2表示化肥施用量,X3表示農作物播種面積,X4表示有效灌溉面積,X5表示農村人口數,X6表示人均GDP。由于各因子的量綱取值范圍不同,非標準化系數B不能反映各個因子的影響程度大小,因而采用標準系數[12-14]進行比較。各影響因子中,農業機械總動力因子的標準系數最大,為10.138,表明其是影響糧食產量的主要因子;其次是化肥施用量,標準系數為5.725,影響程度次之;有效灌溉面積因子的標準系數為0.244,對糧食產量的影響相對最小。同時,各影子因子均與糧食產量正相關。

表1 糧食產量線性回歸分析結果

3 小結與討論

1995—2015年期間,湖南省糧食產量經歷了4個階段的波動變化;回歸分析表明,糧食產量變化與農業機械總動力、化肥施用量、農作物播種面積、有效灌溉面積、人均GDP和農村人口數相關。其中,農業機械總動力和化肥施用量的增加是湖南省糧食產量增加的主要因素。由于農業機械化能夠有效提高生產效率,并且湖南省地形條件也適合開展機械化種植,在今后的糧食生產中需要進一步增加相關投入和技術支持,提高機械化水平,促進糧食產量提升。同時,隨著農業綠色生產的推進,需要通過推廣應用其他技術手段提升糧食產量,減少對化肥的依賴。農村人口數對增加糧食產量的影響僅次于農業機械總動力和化肥施用量,說明,勞動力投入對提高糧食產量仍有貢獻。對此,一方面,需要提高從事糧食生產勞動力的素質;另一方面,需要通過提高農業機械化率實現一定程度的替代,合理引導富余勞動力從事其他收益更高的農業產業,推進農村產業結構調整。人均GDP對糧食產量的影響程度相對不大,但提高人均GDP,進而使農業生產部門和生產者有更多資金用于完善糧食生產的基礎條件和配套設施設備,對提高糧食生產的現代化水平具有積極意義。