美國癌癥聯合委員會腫瘤分期手冊第8版與第7版在下頜牙齦鱗癌T分期應用中的比較分析

李蘊蘊,楊昭陽,郭茹菲,李珊珊

(1.鄭州大學第一附屬醫院口腔醫學中心,河南 鄭州 450052;2.鄭州大學第一附屬醫院病理科,河南 鄭州 450052)

口腔鱗癌(oral squamous cell carcinoma, OSCC)是常見的口腔頜面部惡性腫瘤,約占全身惡性腫瘤的3%[1-2],其5 a生存率常低于50%[3-4]。準確的TNM分期不僅能夠為包括OSCC在內的惡性腫瘤患者預后評估提供理論依據,而且對于治療策略的選擇以及治療方案的制定也具有重要的指導意義[5]。2017年,美國癌癥聯合委員會(American Joint Committee on Cancer,AJCC)和國際抗癌聯盟共同更新并發布了腫瘤TNM分期手冊第8版[6]。浸潤深度是第8版口腔癌TNM分類分期中新增的指標。浸潤深度不僅是評價腫瘤侵襲力的指標,也是預測頸部淋巴結轉移的獨立預后因素[7]。本研究比較分析了AJCC腫瘤分冊第8版與第7版中的T分期對下頜牙齦鱗癌淋巴結轉移的影響以及與腫瘤分化的關系,從而了解第8版唇和口腔腫瘤TNM分期中增加浸潤深度的臨床意義。

1 資料與方法

1.1 病例資料來自2012年1月至2015年12月間鄭州大學第一附屬醫院手術切除的下頜牙齦癌共104例,男69例,女35例。中位年齡62歲,年齡<60歲39例,≥60歲65例。對104例下頜牙齦癌重新閱片復核后確認所有入組病例均為鱗癌。本研究經鄭州大學第一附屬醫院醫學倫理委員會批準,所有隨訪患者或其直系家屬均已簽署知情同意書。

1.2 研究方法按照AJCC腫瘤分期手冊第8版(唇和口腔腫瘤TNM分期)[6]及AJCC腫瘤分期手冊第7版(唇和口腔腫瘤TNM分期)[8]的標準,重新對104例患者進行T分期。分析比較2個版本TNM分期對104例下頜牙齦鱗癌淋巴結轉移的影響及其與腫瘤分化的關系。觀察第8版中增加浸潤深度作為T分期指標對口腔鱗癌生物學特性的影響及臨床意義。第8版TNM分期:T1:腫瘤≤2 cm且浸潤深度≤5 mm;T2:腫瘤≤2 cm且浸潤深度>5~≤10 mm,或腫瘤>2~≤4 cm且浸潤深度≤10 mm;T3:腫瘤>4 cm,或浸潤深度>10 mm;T4a:腫瘤只侵犯鄰近組織(如穿透上頜骨或下頜骨的骨皮質,或累及上頜竇或面部皮膚)牙齦原發腫瘤的骨、牙槽骨淺表侵犯并不足以分類為T4b;T4b:腫瘤侵犯咀嚼肌間隙、翼板、顱底和(或)包繞頸內動脈。第7版TNM分期:T1:腫瘤最大徑≤2 cm;T2:腫瘤最大徑>2~≤4 cm;T3:腫瘤最大徑>4 cm;T4a:腫瘤只侵犯鄰近組織[如穿透上頜骨或下頜骨的骨皮質,侵入外附肌(頦舌肌、舌骨、腭舌肌和莖突),或累及上頜竇或面部皮膚];T4b:腫瘤侵犯咀嚼肌間隙、翼板、顱底和(或)包繞頸內動脈。

1.3 統計學處理采用SPSS 21.0分析數據,T分期與淋巴結轉移或腫瘤分化程度的關系及2個版本T分期情況比較用χ2檢驗或Fisher確切概率法,檢驗水準α=0.05。

2 結果

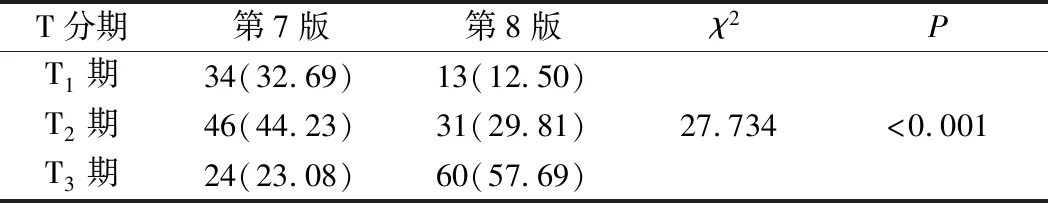

2.1 104例下頜牙齦鱗癌患者的T分期情況第8版T分期(T1期:12.50%,T2期:29.81%,T3期:57.69%)相較于第7版T分期(T1期:32.69%,T2期:44.23%,T3期:23.08%)呈上升趨勢,特別是T3期患者明顯增多(χ2=27.734,P<0.001)。2個版本中均無T4期患者。見表1。

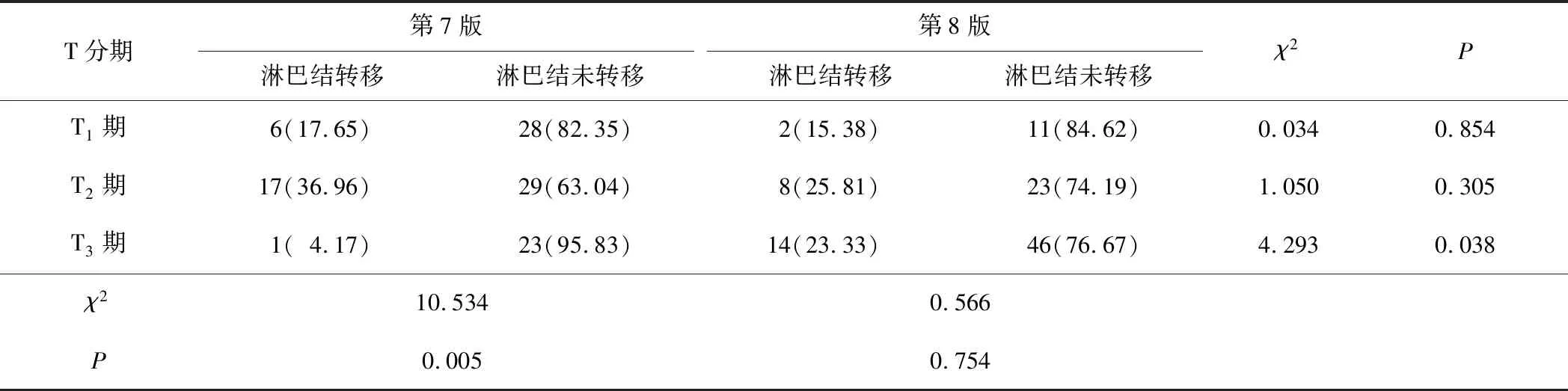

2.2 104例下頜牙齦鱗癌患者T分期與淋巴結轉移的關系104例患者總的淋巴結轉移率為23.08%(24/104)。第7版以T2期淋巴結轉移率(36.96%)為最高,T1期(17.65%)次之,T3期(4.17%)最低(χ2=10.534,P=0.005)。第8版中T3期的淋巴結轉移率較第7版明顯增加(χ2=4.293,P=0.038)。見表2。

表1 104例下頜牙齦鱗癌患者的T分期情況 n(%)

2.3 104例下頜牙齦鱗癌患者T分期與腫瘤分化程度的關系依據第8版分期標準,T1、T2期以高分化為主(61.54%、54.84%),T3期以中分化多見(61.67%),并可見5例低分化患者(8.33%,P=0.049)。第7版T1、T3期以中分化為主(61.76%、62.50%),T2期以高分化多見(54.35%),T2、T3期可見低分化患者(2.17%、16.67%,P=0.006)。見表3。

表2 104例下頜牙齦鱗癌患者T分期與淋巴結轉移的關系 n(%)

表3 104例下頜牙齦鱗癌患者T分期與腫瘤分化程度的關系 n(%)

3 討論

AJCC腫瘤分期手冊自1977年第1版問世以來,經歷多次改版和數十年的臨床實踐,已成為各學科惡性腫瘤分期的重要依據,并且已被世界范圍內的醫務人員、研究者及腫瘤登記機構廣泛應用。在第8版手冊中,唇與口腔腫瘤章節部分明確了T、N分期指標等2大更新。更新的T分期中結合了腫瘤的浸潤深度,更新的N分期中引入了淋巴結外侵犯。本文僅對T分期更新內容進行了探討。

本研究收集了104例下頜牙齦鱗癌患者,比較分析了第8版T分期與第7版T分期對腫瘤生物學特性的影響,特別是對于臨床診治的指導意義。重點觀察了T分期對淋巴結轉移的影響以及與腫瘤分化程度的關系,這2個病理指標都反映了腫瘤的惡性生物學特性,特別是淋巴結轉移。浸潤深度雖然是評價腫瘤侵襲力的指標,但是有文獻[7]報道,其也是預測淋巴結轉移的重要獨立因素。

本研究中依據第8版標準對104例下頜牙齦鱗癌進行T分期,104例中T1期12.50%,T2期29.81%,T3期57.69%,以T3期為主。依據第7版標準進行T分期,104例中T1期32.69%,T2期44.23%,T3期23.08%,以T2期更多見。2個版本均無T4期患者。與第7版相比,依據第8版進行的T分期是呈上升趨勢的,表現為T1期患者減少和T3期患者增多,也就是說更趨向較晚期,特別是T3期患者明顯增加。這與Inne等[9]的研究具有相同的趨勢。

第7版中的T分期標準是基于原發腫瘤直徑的大小,其僅反映了腫瘤原發灶的范圍,對反映腫瘤深部浸潤實際累及的情況并不能提供信息。第8版中新增了浸潤深度指標,浸潤深度能更好從解剖學層面反映腫瘤接近血管和淋巴管的程度,更準確預測腫瘤細胞進入淋巴管以及血源性擴散的風險,能更精確評價口腔鱗癌的預后情況[10]。在臨床上,淋巴結轉移是惡性腫瘤預后不良的一個重要指標,本研究的104例中,淋巴結轉移率為23.08%。依據第8版標準T分期,分析了T分期與淋巴結轉移的關系,T1期的淋巴結轉移率為15.38%,T2期的轉移率為25.81%,T3期的轉移率為23.33%。T2、T3期的轉移率比較接近,兩者均稍高于T1期的轉移率,但差異均無統計學意義。依據第7版標準T分期,T1期的淋巴結轉移率為17.65%,T2期的轉移率為36.96%,T3期的轉移率為4.17%,其中以T2期轉移率為最高,其次是T1期,T3期轉移率最低,這一點似乎與腫瘤的惡性生物學特性有悖,文獻普遍報道隨著腫瘤T分期的增高,口腔癌頸部淋巴結轉移的發生率顯著增高[9-11]。本研究結果還顯示,第8版中T3期的淋巴結轉移率較第7版中明顯增加。由此可見,第8版中增加浸潤深度作為T3期的分期標準更具科學性及臨床指導意義。

腫瘤的分化程度是衡量腫瘤惡性程度的一個重要的病理指標,也是臨床評估預后的一個重要指標。在本研究的104患者中,高、中分化占了絕大多數。我們分析了T分期與腫瘤分化程度的關系,依據第8版標準,T1、T2期全部為高、中分化,無低分化患者,特別是T1、T2期均以高分化患者為主(T1期:61.54%,T2期:54.84%),T3期患者以中分化為主(61.67%),并有5例低分化患者,占8.33%。由此可見,隨著T分期的增高,腫瘤的分化程度有降低的趨勢。也就是說,腫瘤的惡性程度越高,腫瘤浸潤越深。依據第7版標準,T1期患者以中分化為主(61.76%),無低分化患者。T2期以高分化為主(54.35%),其次是中分化(43.48%),該期中低分化患者占2.17%。第7版中T3期也是以中分化為主(62.50%),低分化患者占16.67%。這一版本中T3期也表現出相對分化更差的患者多見,但在T1期中是以中分化為主,T2期則表現為高分化為主,有些難以解釋。但第8版中的T1、T2、T3期與第7版中各期相比,對腫瘤分化程度的影響均沒有明顯差異。

準確的TNM分期對口腔癌患者治療策略的制定及治療方案的選擇具有重要的指導意義[5],并且大量的文獻[12-14]支持浸潤深度測量對預后評價的重要性。新的TNM分期手冊增加浸潤深度作為分類分期指標,對于臨床具有更好的指導意義,也對患者的預后評估提供了更加客觀實用的數據依據。第8版根據大數據驗證,將浸潤深度引入唇和口腔腫瘤TNM分期中,在一定程度上提升了分期的準確性和可重復性。但是,更新后的標準仍需接受臨床實踐的檢驗以進一步完善。