安徽大學圖書館善本古籍藏書印學術價值考論*

劉鳴亞

(安徽大學圖書館,安徽 合肥 230600)

安徽大學圖書館現有館藏古籍10萬余冊,其中善本古籍500余種,7000余冊,最早刻本為元刻本《纂圖互注南華真經十卷》(有鈔配)。2009年6月,安徽大學圖書館入選第二批全國古籍重點保護單位,目前有14部古籍入選《國家珍貴古籍名錄》,21部古籍入選《首批安徽省珍貴古籍名錄》。本館古籍藏書在學校的教學、科研中一直發揮著重要作用,同時也為古籍整理研究提供了資源保障。筆者對藏書印的整理研究緣起于2008年開始的古籍普查、保護工作(古籍藏書印的考釋是古籍普查工作中的一項重要內容)。在古籍藏書印的查考、梳理過程中,筆者通過釋讀藏書印印文、查證印主信息,在書中結識了許多藏書家、歷史名人,他們雖分屬不同朝代、不同地域,但他們的藏書印神奇地匯聚在同一冊書甚至同一書葉上。作為古籍工作者,雖無緣在現實中與其結識,卻能通過藏書印和他們在書中相會,并由此了解他們的名號、齋堂室號、功名官爵、人生理想和他們對古籍文獻所做的整理鑒賞功績。根據藏書印的鈐蓋規律,還能查證到一部古籍藏書輾轉流傳的歷史。這就是藏書印整理工作回饋給研究工作人員的學術資源寶藏。筆者通過對館藏善本古籍藏書印的個案舉隅,來論析本館善本古籍藏書印在歷史人物研究、古籍版本鑒定、藏書史研究方面獨到的學術價值。

1 助力歷史人物研究——印文信息佐證、補充歷史人物的史料記載

藏書印是藏書機構或藏書者鈐加在藏書上的收藏印記,動機或為鑒證所有權,或為表鑒賞、彰顯志趣情懷等。朱紅一方往往蘊含印主大量信息,如名號、籍貫、官職,甚至志向抱負、逸興情懷、藏書觀念、學術傾向等。如果印主是歷史名人或藏書家,藏書印印文信息可以與史料記載形成佐證和補充。本館《初學記三十卷》(清古香齋刻本)中的三種藏書印“內史之章”“侯官楊浚”“閩楊浚雪滄冠悔堂藏本”,印主皆為福建著名藏書家楊浚。楊浚(1830~1890),清學者,藏書家,字雪滄,一字健公,號觀頹道人,別號冠悔道人。祖籍福建晉江,遷居福建侯官。咸豐二年舉人,官內閣中書,任國史館、方略館校對[1]。這三枚藏書印表官職、籍貫、堂號,與藏書史上對楊浚的記載相吻合。本館《【康熙】靈壽縣志十卷首一卷》(清康熙二十五年刻本)中的藏書印“謝觀”“利恒”“澄齋藏書”“中華武進謝利恒校讀之記”,印主為民國醫學家謝觀。謝觀(1880~1950年),字利恒,號澄齋,晚號澄齋老人,江蘇武進(今常州)人。1901年肄業于東吳大學。1905年至廣州任兩廣優等師范學校教席,辛亥革命后兩度供職商務印書館,主編《中國醫學大辭典》等。后歷任上海中醫專校、中醫大學校長[2]。這四枚印表姓名、字號、堂號、籍貫,與史料記載的謝觀信息一致,起到佐證史料的作用。

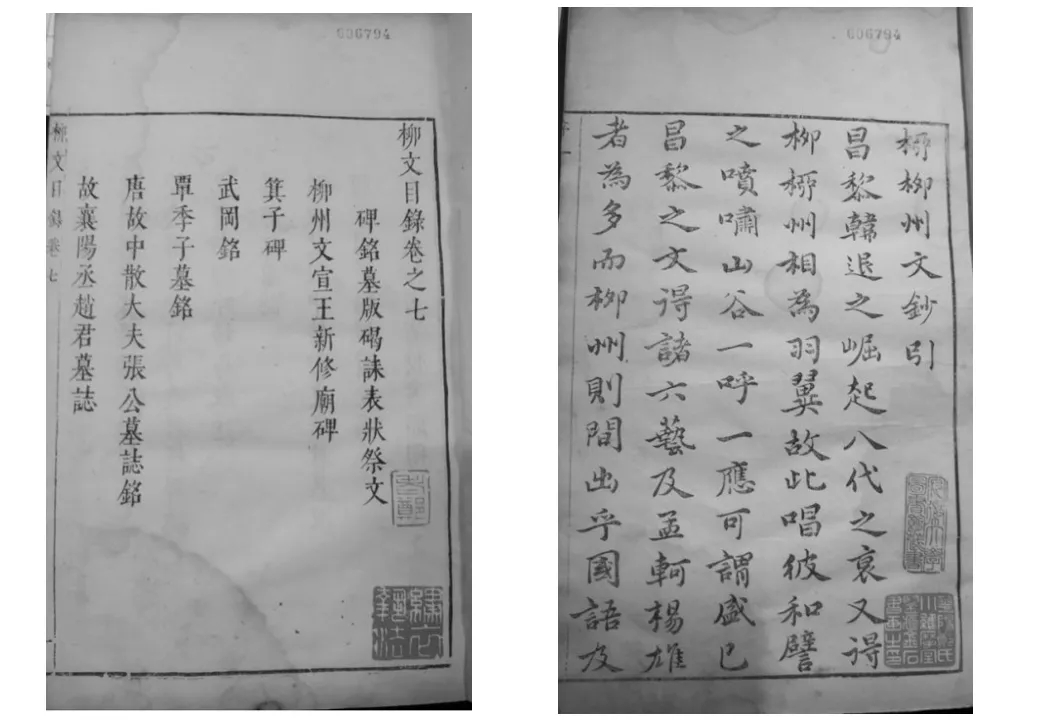

本館《柳文七卷》(明刻朱墨套印本)中的5種藏書印“華陽鄭氏小維摩堂鑒藏金石書畫之印”“老鄭”“百瞻樓”“甲辰二甲第九”“繡衣執法”,印主為鄭言。“鄭言(1872—1946),字惔忱,號樵風,四川華陽縣人,幼時好學,精通儒家經義,在取得舉人、貢士功名后,在光緒三十年殿試中,奪取第二甲第九名成績。光緒授主事,入進士館。后參加翰林院考試,光緒又授予他江蘇南京提法使官職。七年后卸任,又去蘇州平政院任評事”[3]。有關鄭言的歷史記載原本極少,只有《光緒甲辰恩科會試同年齒錄》上有“鄭言(1874年~1946年),字元讜,號九鼎。四川華陽縣人”[4]和北京孔廟的末科進士題名碑上有“鄭言,四川華陽人,清光緒三十年(1904年)甲辰恩科二甲第九名進士”的記錄。幸有熊德成先生為豐富雙流(華陽縣現屬成都市雙流區)人文歷史,致力搜集整理鄭言史料。熊先生曾遍訪縣志史冊,都不得鄭言信息,后在互聯網的名家遞藏中得到相關信息:清影元刻刊本(宋)司馬光撰(元)胡三省注《資治通鑒》二百九十四卷附釋文辯誤十二卷文,書中有朱批“倓忱讀過識”,有“百瞻記”“華陽鄭氏百瞻樓珍藏圖記”等印章。北京大學藏的顧譚合校本《文心雕龍》四冊,卷首有“華陽鄭氏百瞻樓珍藏圖籍”印,目錄下有“華陽鄭言”印,目錄后有鄭言批注:“此篇假萬松蘭亭齋抄移顧千里、譚復堂兩先生評校本。顧用朱筆,譚用墨筆。百瞻樓丙寅夏季標識。”

最初正是由名家遞藏中鄭言的藏書印、批注和進士題名碑錄上的文字豐富了鄭言的信息,讓熊德成先生得以寫成文章《清光緒三十年華陽三進士》,并于2008年6月在博客上發表。有熱心網友看了博文后,幫助熊先生聯系上了鄭言的后人,最終獲得了有關鄭言詳實可信的資料信息[5]。從熊德成先生搜集整理鄭言史料信息這一過程足見藏書印的印文信息具有補充史料的功用。本館“老鄭”“華陽鄭氏小維摩堂鑒藏金石書畫之印”“百瞻樓”“甲辰二甲第九”“繡衣執法”這幾枚藏書印中,“甲辰二甲第九”“繡衣執法”表功名、官職,單憑印文信息很難判斷印主是誰,但有了關于鄭言可靠的史料信息后,就可根據他是清光緒三十年(1904年)甲辰恩科二甲第九名進士、曾被光緒帝授予江蘇南京提法使官這兩段經歷確定鄭言即是印主。同時,“繡衣執法”在有關鄭言藏書印的記載中還沒有出現過,這枚藏書印即可補充有關鄭言藏書方面的史料信息。

圖1 藏書印:“老鄭”“繡衣執法”“華陽鄭氏小維摩堂鑒藏金石書畫之印”

2 助力版本鑒定——古籍版本鑒定的重要依據

古籍校勘家、鑒藏家閱書無數、學識淵博,經過他們鑒定、鈐印之書,大多為精刻之珍本、善本。如本館的“寒云秘籍珍藏之印”“沈氏粹芬閣所得善本書”“沈氏研易樓所得善本書”“湘鄉王氏秘籍孤本”“巴陵方氏碧琳瑯館珍藏古刻善本之印”就屬于鑒藏家的善本鑒定印。鈐有此類藏書印的古籍,在版本鑒定時可以借鑒先賢的觀點,重視其版本價值,且一般鑒藏家大都編撰有藏書目錄、藏書題跋,更可查閱書目、題跋以獲得該書的版本著錄信息。如本館鈐有民國著名藏書家沈知方藏書印(“沈氏粹芬閣所得善本書”)的善本書,版本情況可去查閱其編撰的《粹芬閣珍藏善本書目》[6]。鈐有清著名藏書家方功惠藏書印(“巴陵方氏碧琳瑯館珍藏古刻善本之印”和“方功惠藏書印”)的善本書,版本情況可去查閱其編撰的《碧琳瑯館珍藏書目》[7]。鈐有晚清目錄版本學家、西南大儒莫友芝藏書印(“郘亭之記”“莫友芝”)的善本書,版本情況可去查閱其編撰的《郘亭知見傳本書目》[8]。鈐有清藏書家、文學家法式善藏書印(“法時帆藏書印信”)的善本書,版本情況可去查閱其編撰的《存素堂書目》[9]。鈐有民國著名藏書家王禮培藏書印(“湘鄉王氏秘籍孤本”)的善本書,版本情況可去查閱其編撰的《復壁藏書目》[10]。

再有,名家藏印本身即可為藏書增色,提升藏書的版本價值。清末藏書家葉德輝曾在《藏書十約·印記十》中說“藏書必有印記。宋本《孔子家語》以有東坡折角玉印,其書遂價值連城”[11]。李致忠先生也在《古書版本鑒定》一書中說:“我國歷史上的許多藏書家,多是達官顯貴和文人學士。這些人一般都喜歡丹黃手校,精于鑒賞。凡一書經過名家收藏,鈐蓋藏章雅印之后,非但書為之身價十倍,也為我們鑒定古書版本提供了幾方面的參考”[12]。以本館為例,如鈐有“大雷岸經鋤堂藏書”“研易樓藏書印”“海源閣藏書”“真州吳氏有福讀書堂藏書”“四明盧氏報經樓藏書印”“掃塵齋積書記”“楓橋五硯樓收藏印”“閩楊浚雪滄冠悔堂藏本”“九峰舊廬珍藏書畫之章”“云輪閣”“慈溪馮氏醉經閣圖籍”“吳興劉氏嘉業堂藏書記”“負笈硯齋藏書”“王穉登印”“王氏信芳閣藏書印”“海寧陳鱣觀”“徐乃昌讀”“冬涵閱過”“瘦篁過眼”之類名家藏書印的古籍,版本級別可考慮上靠等次。

圖2

3 彰顯名家成就——彰顯藏書家對藏書所做的匯集、校勘、鑒藏、編目等成就、功績

通過對藏書印的梳理研究,可知館藏善本書中有7種被藏書家沈知方收藏。沈知方(1883—1939),字芝芳,世界書局創始人、藏書家,浙江紹興(今紹興市)人,別署粹芬閣主人,民國時期著名的出版商。沈氏繼承先祖沈復粲“鳴野山房”一部分藏書,又收藏了徐友蘭“鑄學齋”“述史樓”、玉棟“讀易樓”、盧址“抱經樓”等多家舊藏,建藏書樓“粹芬閣”[13]。

本館被沈氏收藏的這7種善本書分別是:(1)《文選注六十卷》(明嘉靖元年汪諒仿元刻本);(2)《五經圖十二卷》(清雍正二年潛川盧云英重刻);(3)《少微先生資治通鑒節要二十卷外紀節要五卷首一卷、新刊通鑒漢唐宋元史綱實錄不分卷、四明先生續資治通鑒節要二十卷》;(4)《陶靖節集十卷總論一卷》(明萬歷十五年休朱程氏刻本);(5)《白氏文集七十一卷》(明嘉靖十七年伍忠光龍池草堂刻錢應龍重修本);(6)《司馬文正公傳家集八十卷附年譜》(清乾隆六年培遠堂刻本);(7)《高季迪先生大全集十八卷》(清康熙三十四年長洲許氏竹素園刻本)。這7種書中所鈐沈知方的藏書印有兩種“粹芬閣”“沈氏粹芬閣所得善本書”。

“沈氏雅好藏書,孤本名槧精刊,尤為神往,訪覓搜羅,不遺余力”[13]。不僅如此,沈氏對藏書善加珍存,勤于匯集整理,還“編撰有《粹芬閣珍藏善本書目》,著錄宋元刊本15種,鈔本77種,明清本908種,22828卷,10297冊”[13]。這是一部在目錄學史上有重要地位的私家藏書目錄,選書精善,分類詳明,編目重視版本描述、考證源流、藏書傳承,對善本書目的編纂和善本的版本研究都極具文獻參考價值。古籍鑒藏家校勘、編目整理善本古籍的成就可見一斑。

4 見證遞藏源流——對查證古籍版本、增補藏書史意義重大

查考古籍藏書的遞藏源流對古籍文獻研究有著重要意義。“搞版本、碑帖、書畫收藏鑒賞的人,

都很注意遞藏關系,講究藏品流傳有緒。這很重要,一書若能說出遞藏關系,其版本鑒定也往往堅實可信”[12]。而藏書鈐印就是古籍藏書遞藏軌跡的最好見證。古人鈐蓋藏書印的規律是:先藏者鈐印于正文卷端的最下方,后得者依次往上鈐蓋,直至天頭欄外。依此規律再參考藏主生活年代、藏書史對藏書家收散書活動記載即可理出藏書的遞藏源流。

4.1 以館藏藏書印考證古籍遞藏軌跡的過程舉隅

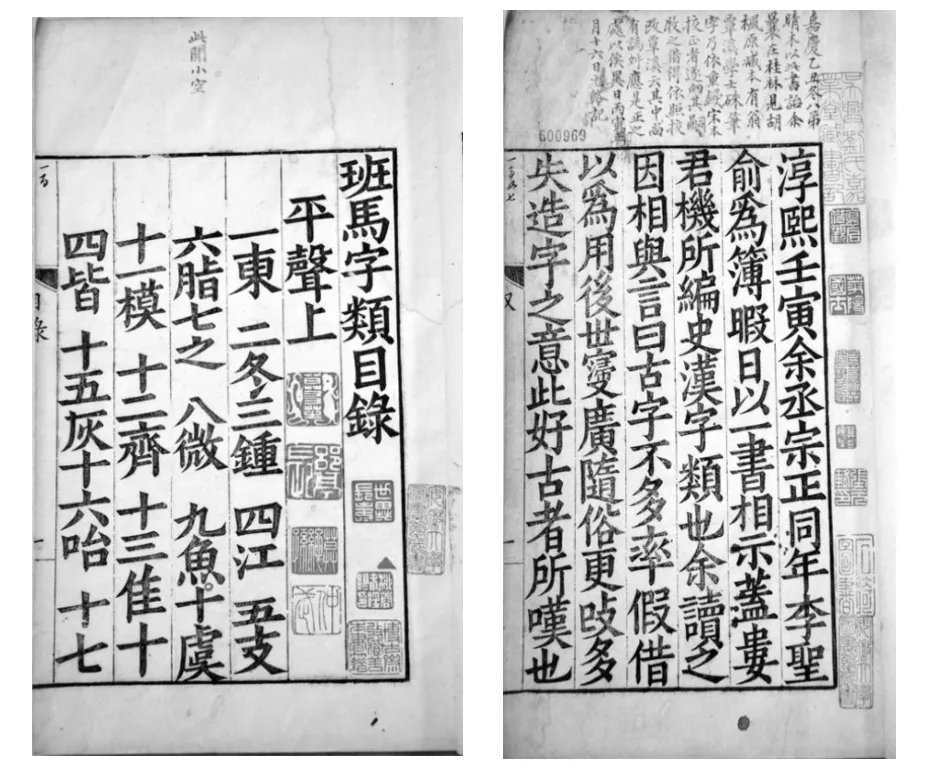

現以館藏《班馬字類五卷》(明刻本)為例,梳理一下這部書收藏的次第源流。

圖3《班馬字類五卷》(明刻本)書影

圖3 右圖中從卷端最下方依次往上鈐蓋的藏書印有:石綺圖書、張元輅印、莫繩孫印、莫友芝圖書印、華陽國士、德啟借觀、吳興劉氏嘉業堂藏書記。

圖3左圖中從卷端最下方依次往上鈐蓋的藏書印有:博古齋收藏善本書籍、柳蓉村經眼印、世異長壽(右列);仲武、莫繩孫、郘亭之記、莫友芝(左列)。

“石綺圖書”“張元輅印”,印主張元輅。張元輅,字虬御,號石綺,桐城人。少時從姚鼐習詩文。精六書之學,工篆書、行草。久困場屋,以從九品,需次廣西[14]。“郘亭之記”、“莫友芝”印主莫友芝(1811—1871),字子偲,自號郘亭,又號紫泉、眲叟,貴州獨山人。晚清金石學家、目錄版本學家、書法家[13]。“仲武”“莫繩孫”印主莫繩孫(1844—1919后),清末藏書家。字仲武,號省教。貴州獨山人,莫友芝次子[13]。“柳蓉村經眼印”“博古齋收藏善本書籍”印主為民國初期書賈柳蓉村。[15]“吳興劉氏嘉業堂藏書記”印主劉承干(1881—1963),字貞一,號翰怡,浙江省南潯人。近代著名的藏書家與刻書家[1]。“世異長壽”“德啟借觀”“華陽國士”印主高世異,字尚同,一字德啟,號念陶。華陽(今四川成都)人,清藏書家[13]。

綜合藏書印鈐蓋規律和藏書史史料記載,得到此書遞藏軌跡為:張元輅(石綺圖書、張元輅印)——莫友芝(莫友芝圖書印、莫友芝印、莫友芝、郘亭之記)——莫繩孫(莫繩孫印、仲武、莫繩孫)——柳蓉村(柳蓉村經眼印、博古齋收藏善本書籍)——劉承干(吳興劉氏嘉業堂藏書記)——高世異(世異長壽、德啟借觀、華陽國士)。

首先圖3右圖中天頭有張元輅墨批,敘述了自己從八弟手中得此書又依胡楓原藏本進行校勘的來龍去脈。由此可知張元輅是此書的最早收藏者。按照藏印鈐蓋規律判斷遞藏順序為莫友芝、莫繩孫、柳蓉村、高世異、劉承干。但經過對莫氏藏書散出情況的查考可知,博古齋柳蓉村將莫氏藏書售出,買主皆為藏書大家,劉承干即是其中之一。“乙卯(1915年)十二月初三,柳蓉村來,與之買獨山莫子偲征君家所藏之書18種,計洋七百五十元,內有宋本名臣碑傳琬琰10冊,元至正刻九行本通鑒續編24冊。其余為舊抄明本不細錄”[16]。據此,劉承干收藏應早于高世異。

通過整理館藏善本藏書印信息,筆者理清以下8種善本書的遞藏軌跡:

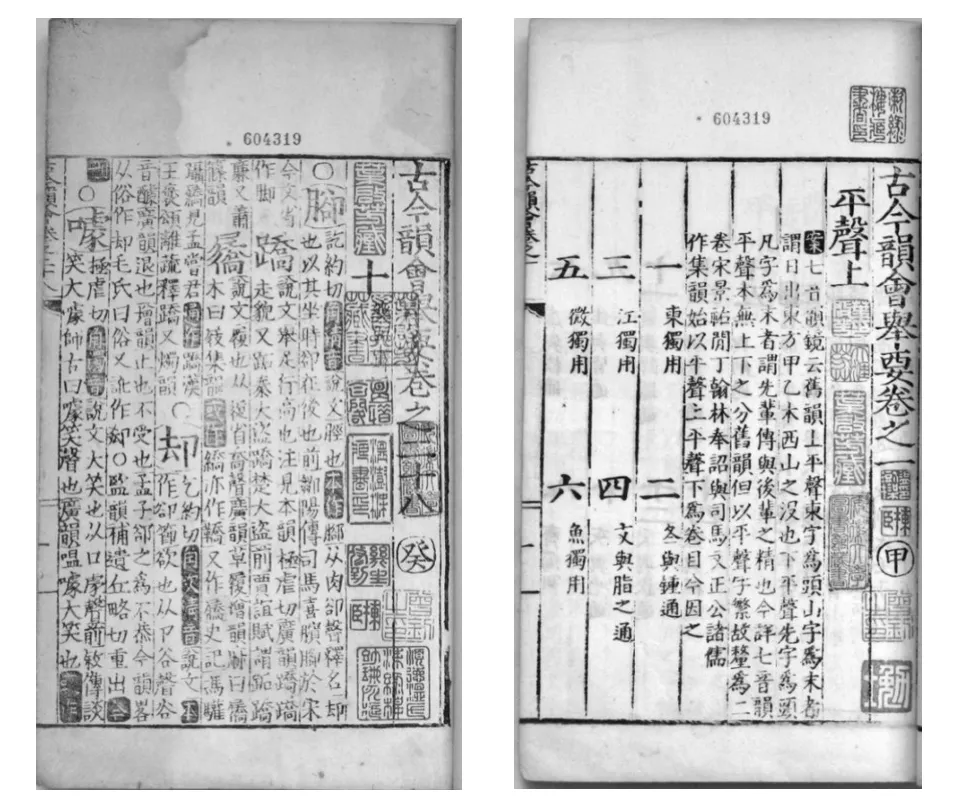

《古今韻會舉要三十卷禮部韻略七音三十六母通考一卷》(明刻本)遞藏源流:曾釗(面城樓藏書印)——溫澍樑(嶺南溫澍樑幼珮珍藏、溫惜白啟、涑綠樓印、涑綠主人)——葉啟芳(葉啟芳丁酉六十藏書)。

圖4 《古今韻會舉要三十卷禮部韻略七音三十六母通考一卷》(明刻本)書影

《文選六十卷》(明嘉靖元年汪諒仿元刻本)遞藏源流:項元汴(項叔子、墨林祕玩、項墨林父秘笈之印、墨林)——李鹿山(曾在李鹿山處)——楊紹廉(紹廉經眼)——沈知方(沈氏粹芬閣所得善本書)——沈仲濤(研易樓藏書印)。

《班馬字類五卷》(明刻本)遞藏源流:張元輅(石綺圖書、張元輅印)——莫友芝(莫友芝圖書印、莫友芝印、莫友芝、郘亭之記)——莫繩孫(莫繩孫印、仲武、莫繩孫)——柳蓉村(柳蓉村經眼印、博古齋收藏善本書籍)——劉承干(吳興劉氏嘉業堂藏書記)——高世異(世異長壽、德啟借觀、華陽國士)。

《讀書敏求記四卷》(清雍正四年吳興趙孟升松雪齋刻本)遞藏源流:趙孟升(吳興趙氏藏書)——袁又愷(袁又愷藏書、廷梼之印、楓橋五硯樓收藏印)——陳鱣(海寧陳鱣觀)。

《遺山先生文集四十卷附錄一卷》(清康熙四十六年刻本)遞藏源流:繆荃孫(云輪閣、江白繆荃孫藏書)——張其鍠(無竟先生獨志堂物)。

《楚辭十七卷附錄一卷》(明吳興凌毓枏刻朱墨套印本)遞藏源流:凌毓枏(殿卿父、凌毓枏印)——王穉登(王氏百轂、王穉登印)。

《司馬文正公傳家集八十卷附年譜》(清乾隆六年培遠堂刻本)遞藏源流:王相(王氏信芳閣藏書印)——沈知方(粹芬閣)。

《高季迪先生大全集十八卷》(清康熙三十四年長洲許氏竹素園刻本)遞藏源流:王相(秀水王相)——沈知方(粹芬閣)。

4.2 理清古籍藏書的遞藏源流對查證古籍版本、增補藏書史的作用舉隅

一書的遞藏關系一經確定,對其版本鑒定是有很大幫助的,如從本館的《遺山先生文集四十卷附錄一卷》(清康熙四十六年刻本)遞藏軌跡可知此書曾被近代藏書家、目錄學家繆荃孫收藏,如果對此書版本著錄有疑議,可以去查閱繆荃孫所撰《藝風堂藏書記》[17]等藏書目錄,了解目錄學家對這部書的版本記載。又如館藏《文選六十卷》(明嘉靖元年汪諒仿元刻本),理清其遞藏源流可知曾被藏書家沈知方收藏,如果想了解此書的版本情況,可以去查閱沈知方所撰《粹芬閣珍藏善本書目》[6]。

查考古籍藏書的遞藏源流,了解藏書輾轉流傳的歷史,還有增補藏書史的作用。由前例《班馬字類》遞藏歷程的考證,可知依據藏書印的鈐蓋規律,結合藏書史對藏書家收散書活動記載,可考證出一部古籍藏書的遞藏流通軌跡,由此豐富藏書史的史料信息,起到增補藏書史的作用。

5 結語

安徽大學圖書館于2008年開始啟動古籍普查、保護工作,并于2009年6月入選第二批全國古籍重點保護單位。由于印章釋文是古籍普查工作中的一項重要內容,館內研究人員對館藏藏書鈐印做了大量的考釋、查證、整理工作。在此基礎上筆者已撰文對193種館藏善本古籍藏書印進行分類研究,并按類型闡述其特點。筆者又對館藏善本古籍藏書印進行個案舉隅,以探究本館善本古籍藏書印在版本鑒定、藏書史研究、歷史研究方面的學術價值,希望能略微填補本館古籍藏書印方面的研究空白,亦對同仁今后的藏書印研究稍有裨益。