鄉村振興背景下的鄉村教育振興

——以界首市縣域鄉村學校布點規劃為例

金立薇 (合肥市規劃設計研究院,安徽 合肥 230041)

1 發展背景

1.1 鄉村振興背景下的鄉村教育振興

2018年中央一號文件《國務院關于實施鄉村振興戰略的意義》中,明確提出要優先發展農村教育事業。《教師教育振興計劃(2018-2022年)》等文件的出臺,也希望扭轉城鎮化進程中鄉村學校普遍衰弱的趨勢。鄉村振興背景下的鄉村教育振興,要統籌推進城鄉義務教育一體化改革發展,推動建立以城帶鄉、整體推進、城鄉一體、均衡發展的義務教育發展機制[1]。這是實施科教興國戰略、加快教育現代化的重要任務,是打贏教育脫貧攻堅戰、全面建成小康社會的有力舉措。

1.2 我國鄉村學校發展歷程及規劃存在問題

60~80年代末,我國推行“文字下鄉”,在辦好全日制學校的同時,還舉辦了多種形式的簡易小學或教學班,村村辦小學,片片辦初中,學校得到普及,出現了“學校留在家門口”的繁榮景象,鄉村學校與鄉村生活融為一體,但教學質量不足。

2000~2010年期間,隨著我國基本掃除青壯年文盲、基本實施九年義務教育目標的實現,我國義務教育戰略重點從“普及”轉向“提高”。按照“優化教育資源配置、小學就近入學、初中相對集中”的原則,轟轟烈烈的“撤點并校”得到推行。規模集中辦學,對教師隊伍進行必要的整頓和壓縮,使得少數學校得到發展,而地區一刀切的整治,也使得邊緣區域上學困難等問題凸顯[2]。

在此之后,鄉村教育進一步引起公眾關注,人們開始更理性地反思“公平”與“效率”。2012年出臺的《關于規范農村義務教育學校布局調整的意見》中,提出堅決制止盲目撤并農村義務教育學校。部分地區恢復被撤的教學點。但鄉村學校數量減少、鄉村學校教師和學生大量流失已成為不可回避的現實,這是城鎮化、人口結構變化等背景下的階段性特征。

1.3 界首推進教育事業發展攻堅

2017年界首提出打造界首“六個全市域”體系,包括全市域美麗鄉村建設工程、村莊整治工程、快速通道工程、水系治理工程、綠道慢行系統工程以及森林園林工程。該體系逐步引領界首鄉村地區走上振興之路[3]。同年,界首推進教育事業發展攻堅,以優質均衡為目標,實施教育事業發展三年提升計劃。2019年組織編制《界首市縣域鄉村學校布點規劃》,該規劃將指引界首市各類規劃中教育設施的數量、布局與規模,優化教育資源配置,滿足廣大農村地區對教育事業的需求。

2 界首市教育設施規劃與建設現狀

界首市市域城鎮化發展不充分。常年外出在外的勞動力占外出人口超過20%,異地城鎮化現象突出,勞動力本地貢獻度不足,城鎮化率不足20%的鄉鎮有11個。

鄉村人口空間分布不均衡。城鎮化率高于30%的有光武鎮、泉陽鎮、田營鎮(田營鎮位于城市規劃區),與其他鄉鎮發展差異較大。

聚落分散教育服務成本高。基層自然村共1109個,平均人口規模約為600人,聚落規模較大,但集聚程度不足,導致教學點如果全覆蓋,成本較高。

教育設施配置合理性不足。師生配比不合理,鎮區比例過小、村莊比例過大;鄉村與城市就學環境品質分化嚴重,整體教學設施先進性不足。

教育設施規劃全局性不足。教育設施布局規劃往往限于規劃區范圍,缺乏整個市域層面統籌考慮,缺少全市層面統一的、適合地方的教育設施配置和建設標準。

3 界首市縣域鄉村學校布點規劃

3.1 確立目標,把握策略

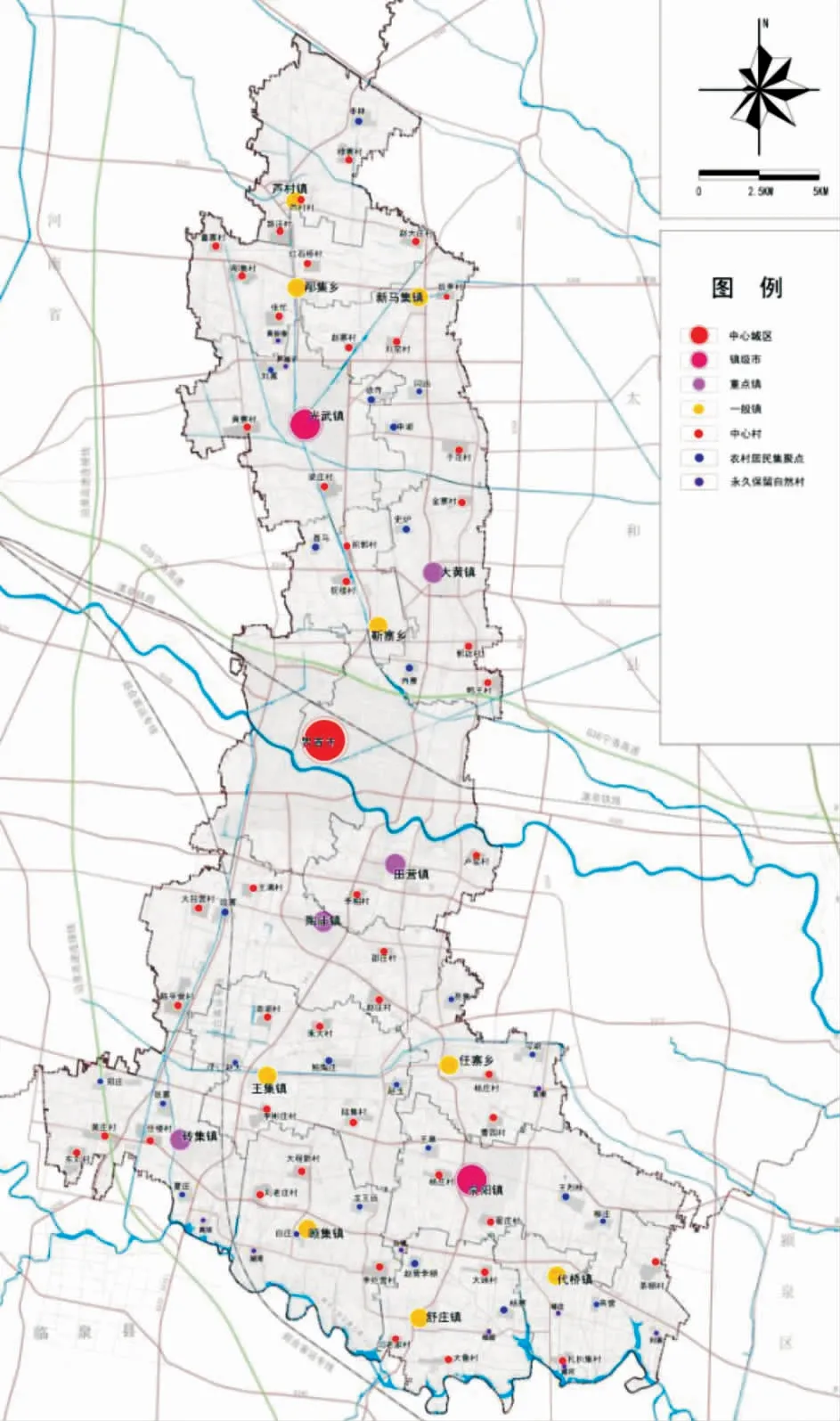

圖1 鄉村體系規劃圖

從城鄉二元走向城鄉一體,構建體系完善、城鄉均等、利用高效、保障有力、質量優越的友好安全型鄉村教育設施體系,提供高效便捷優質的就學服務。至規劃期末2035年,鄉村教育設施整體水平達到先進“中等城市”水平,成為“品質界首、幸福界首”的支撐基石,把鄉村優質教育培育成吸引人口回鄉的重要支撐點。要達到以上目標,妥善處理“公平”與“效率”、“質量”與“數量”、“政府”與“市場”以及“近期”與“遠期”的關系必不可少。

3.2 確定體系、明確標準

采取綜合評價法,選取區位、地形、交通、人口、經濟、設施因子,綜合評價村級單元發展潛力,通過構建“中心城區—鎮級市—重點鎮—一般鎮—中心村—基層村”的6級體系,強調“城-鎮-村”3者的相互作用關系,以鄉村3大發展分區為依托,形成界首市網絡化的鄉村體系。

梳理已經編制鄉鎮總體規劃的數據,按照城鎮化率推算農村人口,為人口分配提供參考。

農村教育事業涉及到職教、高中、初中、小學、幼兒園幾個部分,規劃將這5類教育設施統籌考慮,并重點關注義務教育,即幼兒園、小學、初中。

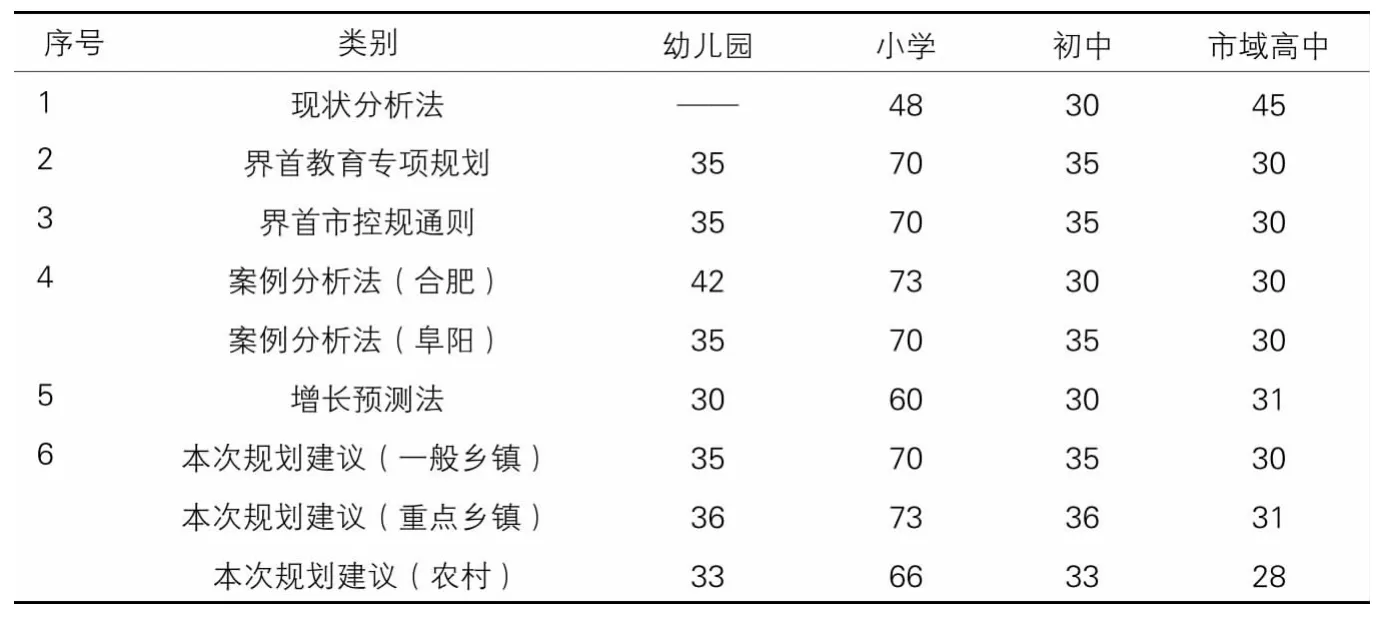

標準制定中加強了針對性。針對鎮區、村莊年齡結構不同的特點,制定有區別的配置標準。通過現狀指標分析、相關規章制度和相關規劃指標分析、案例參考和自身增長預測,確定界首市鄉村地區的教育設施千人指標為:幼兒園35‰、小學70‰、初中35‰,高中30‰。考慮到界首市對于當前鄉鎮產業基礎較好的一些鄉鎮,人口年齡結構相對較年輕,出生率較高,如光武、田營等,規劃建議在全市統一的千人指標基礎上,上浮5%比例,即幼兒園36‰、小學73‰、初中36‰,高中31‰。同時考慮到農村地區老齡化程度較高,人口年齡結構相對較高,規劃建議在全市統一的千人指標基礎上,下降5%比例,即幼兒園33‰、小學66‰、初中33‰,高中28‰。

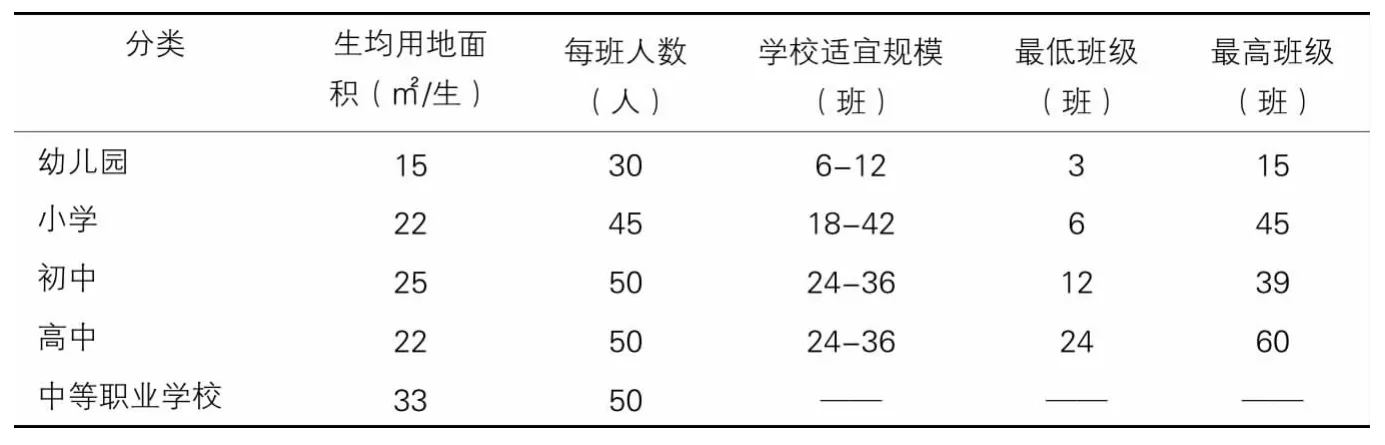

學校配置過程設定最低標準。設定學校最小規模,對于生源過少的地區,采用合并就學或設置低年級教學點。設定學校最大規模,對于現狀大班額學校進行拆分。

3.3 控制用地、有序實施

近期至2020年,重點針對《界首市縣域鄉村建設規劃》中劃定的近期保留的自然村和行動型村、遠期保留的永續型村莊配置教育設施,提出空間和建設上的要求。對于拆并村莊的地區,教育設施布點相對現狀做減法。對于人口回流的鎮區,教育設施布點相對現狀做加法。

鄉鎮人口預測一覽表 表1

教育設施千人指標推算表 表2

教育設施用地指標一覽表 表3

近期共布局100個幼兒園,其中鄉鎮點15座、永續型村莊點49座、行動型村莊點24座、自然村12座;布局72座小學,其中鄉鎮點15座、永續型村莊點30座、行動型村莊點13座和增設自然村14座;布局21座初中,其中鄉鎮點18座、永續型村莊點3座。

遠期至2035年,針對《界首市縣域鄉村建設規劃》中劃定的終極藍圖,即永續型村莊和鎮區配置教育設施。待遠期城鎮化完成后,近期規劃的部分學校可適當撤并,撤并后的閑置校舍應主要用于發展鄉村學前教育、校外教育、留守兒童關愛保護等。

規劃期末共布局64個幼兒園,其中鄉鎮點15座、永續型村莊點49座;布局44座小學,其中鄉鎮點15座、永續型村莊點29座;布局21個初中,其中鄉鎮點18座、永續型村莊點3座。普通高中在中心城區集中辦學,其他鄉鎮和農村地區,不再設置高中。此外中心城區南側設置職教城1座。

4 后續運營保障

加強城鄉資源流動。學校是鄉村的中心,教師是學校的靈魂。設施配置過程中始終體現“城鄉均等”要求,制定1所城區優質學校和2~3所農村薄弱學校結對幫扶機制,通過送教下鄉、名師講堂、城區學校優秀教師到農村學校交流任教等措施,開展強校帶弱校,名校帶新校活動,實現優質資源共享,縮小城鄉之間差距。

鄉村學區一校管理。將多所學校或教學點劃入一個學區,由學區中心校統一進行管理,資源共享等方式促進區教育教學質量整體提升。同步學區教學計劃,規范辦學行為,舉辦聯誼活動,統一評價考核體系[4]。

配套互聯網+教學、校車標準化工程等建設。啟動實施“中小學網絡聯校建設工程”,提升現有網絡和直播設備,利用美麗鄉村網絡公益課堂、“三村暉”等智慧教育平臺,共享大量課程、培訓、教案等優質資源,提升整體教學和管理水平。在交通方便的農村地區,實施農村校車發展工程,制定嚴格的校車安全保障措施。

5 結語

在城鄉基本公共服務設施均等化的背景下,教育設施不能只局限于中心城區或重點鄉鎮,要基于網絡化的鄉村體系,構建體系完善、城鄉均等、利用高效、保障有力、質量優越的友好安全型全域教育設施體系,采用統一策略和差異化指標,近遠期結合,彈性的管控,以提供高效便捷優質的就學服務[5]。鄉村學校作為鄉村生活的一部分,功能應遠遠超越學校本身的教育功能,還承載著鄉村文明、鄉村精神及鄉村倫理的生產功能,既承擔著普遍性知識的傳授,也承擔著地方性知識和鄉村文明的延續和守護功能[6]。