暫停探監:“箭在弦上”的法國監獄暴動

茱莉·布拉夫曼 閆冬絮

根據法國3月23日的數據,已有兩名囚犯被確診為新冠肺炎:第一例為一名70歲左右、被監禁在弗雷斯納監獄的老年犯人,最終離世;另一例出現在埃羅省的一處監獄,其病毒檢測呈陽性。全法境內所有監獄都暫停了體育、閱讀、課程、勞動等一切活動,包括探監。《解放報》被允許與三位在不同大區監獄中服刑的犯人取得聯系,并記述了他們“封城”第一周的“雙重監禁”生活。

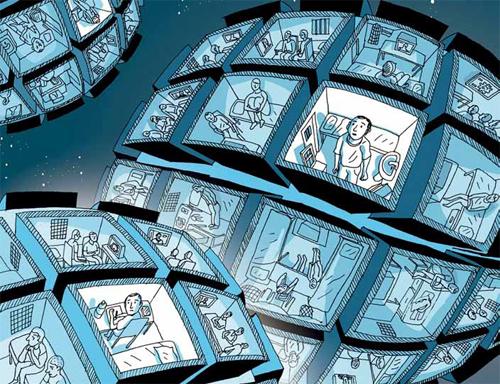

1. 封閉期間,囚犯只被允許放風散步,其他活動暫時中止。2-7.對犯人們來說,封閉措施是一種雙重監禁。

3月16日 周一:“戰爭”拉開序幕

數百萬的法國人坐在電視前,聽著總統埃馬紐埃爾·馬克龍發布“封城”命令。他談到這是一場與病毒這個看不見的敵人的戰爭,并為法國作了接下來的安排:從3月17日中午起,禁止一切非必要的外出和旅行。阿利與他的獄友合住在一間七平米大的監房,他盯著屏幕,心中滿是疑慮。“這很讓人害怕,有人說這是世界的終點。”40多歲的搶劫犯阿利說道,他幾乎住遍了南部所有的監獄,但今晚,他卻沒能灑脫地面對禁令,“在這里,我們深感無力。我們能為家人做什么呢?打電話囑咐他們記得洗手?這太荒唐了。”目前,阿利所在的人口極度過密的普羅旺斯-阿爾卑斯-藍色海岸大區境內的監獄中,尚未出現確診病例,但每個人都精神緊張,時刻擔憂著自己的未來。

在放風散步時,犯人們彼此間會保持距離,他們不再握手,而是用碰肘部的動作打招呼,談話的主題也都與病毒相關。阿利坦露道:“我們對于病毒的到來無能為力,因為我們沒法看醫生,我甚至想過或許會死在監獄里。”

3月17日 周二:禁止探監——憤怒的開始

阿利很想真切地見證在“鐵窗”外的禁令生活中,街道和城市的氛圍都是怎樣的。而監獄內部,安全條例也作了更改,阿利說:“放風散步時不會再對我們搜身。獄警們配備了金屬探測器,以避免身體接觸。”接近正午時,獄警通知囚犯們:據司法部的命令,至少到3月31日,一切探監活動都將被暫停。這意味著阿利在很長一段時間內都不能再見到妻子和他20個月大的孩子了。“年輕的犯人肯定會有激烈反應。因為對他們中的一些人來說,這意味著不再有機會得到毒品。不出幾天,肯定會出現騷亂。”阿利說。

與此同時,在法蘭西島地區的一間獄所中,29歲的卡里姆也在他單人監房的電視中得知了暫停探監的消息。“這真是件麻煩事,搞什么鬼名堂!”他嘆著氣說道。已被監禁七個月的他,目前獨住一間監房。他很懷念之前的監獄生活,那時每周都會有兩三個朋友來探望他。“監獄對我們來說也算個小世界,這里就是我們的全部。”卡里姆說,“已經有兩名犯人作了新冠病毒檢測,結果都是陰性。但在每次放風前,獄警們還是會提醒‘不要互相觸碰!眼下我們最焦慮的其實是親友不能探監了。”

8.正在巡視監房的獄警

3月18日 周三:真相到底是什么?

臉書上流傳著一段視頻,一位網名為“安東尼貓”、身穿黑色羽絨服的平頭男人面對鏡頭說道:“現在形勢嚴峻,有人告訴我們真相么?當我看到電視上的消息時,我真不確定了。”他并不自認為是陰謀論者,但表示會在今后的視頻中展示病毒的“創造過程”與“產生原因”。“我們都很清楚,病毒的出現就是因為錢。”“安東尼貓”在視頻中說道。

從單人監房的電視中,卡里姆驚訝地發現,數家媒體都在反駁下面這則消息——歐洲早在2004年就獲得了一項關于冠狀病毒疫苗的專利證書,并被編入名錄,也就是說新冠病毒很可能是被“創造”出來的。他憤慨地控訴道:“政客們真當我們是傻子了嗎?”帶著滿腦子的疑問,卡里姆打電話給他的律師,律師告訴他這是則假新聞,但他并不完全相信。他反復地思考:在牢墻之內又怎能知道事情的來龍去脈呢?為何電視上播報的就比視頻上的那些消息可信呢?

3月19日 周四:年輕囚犯會做出傻事

在格拉斯、佩皮尼揚、阿爾讓丹或是莫伯日等地,騷亂狀況頻增,犯人們在散步結束后拒絕回監房,造反的計劃在阿利所處的監獄中燃起了火苗。聽著窗外的謾罵和喧鬧聲,阿利說:“混亂就這樣開始了,年輕囚犯會做出傻事。”獄警們決定暫停對監房內的搜查以平息囚犯的怒火。司法部長也宣布,將會給每位囚犯的電話賬戶充值40歐元,電視也免費觀看。“這挺好的,但還不夠,因為我們喪失了每周3次、每次50分鐘的探視機會。”擔心著妻子和孩子的阿利說,“如果他們生病了,我在獄中什么也做不了,完全無能為力。”

“我們對于病毒的到來無能為力,因為我們沒法看醫生,我甚至想過或許會死在監獄里。”

75歲的皮埃爾在新阿基坦大區的監獄中獨住一間監房。“想象一下,假如你的妻子來探望你,最終卻因被傳染而死……”他認真地向年輕囚犯們講述著,希望能使他們相信禁令的正確性,卻似乎不太奏效——年輕囚犯其實是害怕頻繁進出各監房的獄警們會在監獄中傳播病毒。

“禁止探視后,毒品的流通也變少了。我認為對于一些人來說,毒品比他們的家庭更值得掛念。”皮埃爾說。幾乎半生都在獄中度過的他,從未經歷過同樣的事件,如今也只能適應了。他這樣總結自己的過去:“我當時沒能作出正確的選擇,讓自己卷入了大型搶劫案中。”探視活動的中止并沒有對他造成多大的影響,他的家庭早就與他斷絕了往來——他的女婿覺得“家里不應該出現一個流氓”。他十分向往今年十月出獄后的光景,若刑期縮短,或許在八月底就可以出獄。對此,他說:“我可不想被傳染,甚至死在獄中。我摸了木頭,厄運不會找上我的。”

3月20日 星期五:開始打發無聊時間

不光情感生活受到波及,監獄內部的生活結構也發生了改變。比如,犯人們的臟衣籃原先是在被人收走后,再給一套干凈衣服。而現在呢?“我不但在監房里手洗臟衣服,還自己做了條晾衣繩。”阿利說。這或許對犯人們來說算得上一種消遣吧,畢竟這樣的日子還很漫長。阿利接著說:“我們會在早晨和下午各散步一個半小時,這就是目前我們能做的全部了。”從前,上通識文化課并常去健身房的他,如今也只能做做俯臥撐,或與獄友伴著電視的背景音打牌了。

各頻道都在播報新冠病毒的消息,皮埃爾目不轉睛地盯著電視,關注著可怖的死亡數字。他曾為賺取微薄薪資而一直在獄中做CD回收工作——將CD與盒子分開并扔掉里面的紙張——每回收1000盒CD可掙到10.8歐元(這比剝洋蔥的工作薪酬稍高:每剝20公斤洋蔥才可賺1.3歐元)。而目前連這項工作也被暫停了,他嘆著氣說道:“我做這些工作是為了讓自己忙起來,別一天到晚無所事事。”現在他開始復習西班牙語,并精進法語,思考未來假釋期間他的居住稅總額是否也會與正常額一樣高,并打算以這個主題給馬克龍總統寫一封信。

在法蘭西島地區,曾為體育教練的卡里姆徹底郁悶了。他一直通過參加拳擊課來宣泄情緒,而現在他只能在散步時做做單杠運動。在監房中,為了解悶,他擠壓橘子,為同伴定制個人鍛煉計劃——“告訴我你想減重或加強哪些部位?”——還有閱讀。目前,他正在讀紀堯姆·米索的一本書,已經讀到了60多頁。

3月21日 周六/3月22日 周日:“箭在弦上”

在皮埃爾的監獄中,獄警并未配備必要的衛生裝備。口罩的匱乏讓皮埃爾重新想起了自己曾去過的所有牢房和勞動間:“在圣馬丁島上,共有250間監房,50間在米雷,20間在這里……為什么不能把物資分發下來,由我們來制作口罩呢?”

在阿利身處的監獄中,管理人員一直是戴著口罩和手套來提供飯食的——雖然數量并不夠。“現在,他們也開始缺口罩這些東西了,形勢愈發緊張。他們對待我們的方式就好像我們已經感染了瘟疫一樣。”阿利緊張地說。

怒火在隱忍了數日后終于爆發。“犯人們不愿在散步結束后立即返回,監獄向地方安全部門進行干預求助,抓獲并關押了十名帶頭者。”卡里姆說。其他的騷亂還發生在貝濟埃市、里爾市、南泰爾市、德拉吉尼昂市……各地的事態都有失控的隱患。“獄長接待了我,他信任我,希望我可以從側面阻止騷亂。”對這項任務并不太有把握的卡里姆說,“形勢在任何時候都可能惡化。大家都很憤怒、很抓狂。”

[編譯自法國《解放報》]

編輯:侯寅