景觀規劃視角下霧霾治理措施探究

蔣卓利

摘 要 隨著全球經濟迅速發展,城市化建設進程不斷加速,城市大氣污染問題逐漸突出,霧霾天氣的嚴重程度與發生頻率也呈逐年上升趨勢。霧霾的存在不僅嚴重影響著城市交通系統,而且會對人體呼吸系統、心血管系統等造成不可逆的損害。基于此,簡述大氣污染的基本概念及成因,并從污染源控制、景觀規劃的角度提出緩解的方式與途徑。

關鍵詞 霧霾;治理;景觀規劃;景觀綠化建設

中圖分類號:S16 文獻標志碼:B DOI:10.19415/j.cnki.1673-890x.2020.06.069

1 霧霾概述

霧霾是霧與霾的組合詞,是特定的氣候條件與人類活動相互作用的結果。霧霾天氣作為一種大氣污染狀態,主要由二氧化硫、氮氧化物和可吸入顆粒物組成,其中可吸入顆粒,尤其是PM2.5(環境空氣中空氣動力學當量直徑不大于2.5 μm的顆粒物)常被稱為加重霧霾天氣的“罪魁禍首”。研究表明,PM2.5不僅是一種污染顆粒,而且是重金屬等有毒物質的載體[1-3]。

2 霧霾的成因及其危害

2.1 成因

2.1.1 氣象條件

極端的氣象條件是造成霧霾的重要原因。當極端的天氣情況持續一段時間后,由于空氣流動的穩定性,空氣中的大氣污染物長期處于靜止狀態,無法擴散,從而破壞了大氣的良性循環,導致大氣污染物不斷積累,最終積累的大量大氣污染物與大氣中的霧氣結合,與其中的水發生一系列的化學反應,使得大氣透明度降低,變得陰沉,最終形成了霧霾天氣[4]。

2.1.2 大氣污染物排放

根據研究表明,霧霾天氣形成的最主要的原因是大氣中PM2.5含量過高,究根結底就是在城市化、工業化的轉變進程中,污染氣體大量排放。城市大氣污染物的來源大致可分為汽車尾氣與工業廢氣兩類。

2.1.3 汽車尾氣的排放

隨著人們生活水平不斷提升,汽車成為了大部分人的代步工具。汽車在給人們的生活帶來便利的同時,也使得城市交通系統變得擁擠。

城市機動車排放的尾氣也是導致大氣污染、霧霾天氣的重要原因。汽車產生的廢氣無法得到良好處理,會使得大氣污染物大幅增加,進而加重霧霾現象;且由于城市交通擁堵,燃油廢氣無法得到充分燃燒,會產生黑色刺鼻的有害氣體。總之,汽車尾氣對人體健康、大氣環境都造成了嚴重的不良影響[5]。

2.1.4 工業廢氣的排放

隨著我國經濟轉型,重工業行業占比不斷攀升,工業與城市之間的聯系愈加密切。在工業生產建設的過程中,大量化石燃料的使用在提供能源的同時,也釋放出了大量的有害氣體,尤其是燃煤過程中產生了有毒顆粒物、二氧化氮與二氧化硫。這些有毒氣體未經處理排入大氣中,加劇了大氣污染,加重了霧霾的嚴重程度。總之,由于汽車尾氣、工業廢氣、工業揚塵等人類活動產生的大量大氣污染物,在不利于大氣污染物擴散的氣象條件下不斷累積,發生復雜的化學變化,最終形成了霧霾天氣。

2.2 霧霾天氣的危害

1)霧霾嚴重影響著人們的日常生活。霧霾天氣使得大氣渾濁,能見度大大降低,影響著人們的出行安全,大大降低了交通安全與順暢度。2)霧霾危害人體健康。霧霾中含有數十種對人體有害的物質,這些有害物質隨著大氣進入人體呼吸系統,會引起嚴重的呼吸疾病,甚至會引起心腦血管疾病。霧霾對人的心理健康也會造成傷害。霧霾天氣下,空氣混濁陰沉,形成了壓抑的氣氛,對人們的心理產生了一定的壓力,提高了城市居民心理疾病的發病率。

3 霧霾治理措施

3.1 從污染源控制霧霾

通過以上對霧霾概念、起因、危害的分析與研究不難發現,要想從根源上治理霧霾問題,需要多方面協作。

3.1.1 汽車尾氣排放量控制

通過汽車限號、完善公共交通系統等途徑,合理優化城市布局規劃,創新城市交通管理方式,減少私家車的出行量,并開發新能源汽車,從根源上減少大氣污染物的排放量[6]。

3.1.2 控制揚塵

在揚塵大的區域,例如施工地、工廠等進行揚塵管控。定期噴水固塵,減少道路揚塵。

3.1.3 促進工業能源轉型,減少燃煤量

適當增加天然氣、水電氣等清潔能源的使用,輔以其他可再生能源的開發與使用,使燃煤等大氣污染物排放量大的資源淘汰,早日實現工業無煤化生產。

3.1.4 加強環境監控

環保部門需加強與其他部門的合作與信息共享,加強對大氣環境質量的監控,采取不同的有針對性的治理措施。

3.2 景觀規劃視角下霧霾治理的對策

3.2.1 針對霧霾的景觀規劃要點

城市作為受人類干預程度較大的生態系統,城市的景觀規劃設計既是維持城市可持續發展的重要基礎之一,也是治理霧霾天氣的重要途徑。

其中城市生態基礎設施、景觀綠化系統是利用景觀規劃設計治理霧霾的重要載體,且園林植物綠化可以吸收、降解轉化大氣中的污染物,合理配置城市植物才能達到治理霧霾的最好效果,可由此提高城市生態系統的自凈能力。

3.2.2 景觀綠化建設治理霧霾

3.2.2.1區域尺度的景觀規劃

城市綠地系統規劃是區域尺度下的景觀綠化建設途徑,包括市域綠地規劃與規劃區綠地規劃,主要是將綠地規劃、景觀規劃、景觀生態學與空氣動力學等知識融為一體,促進城市風、水、綠化之間的轉換與傳輸,以此改善城市大氣污染。

1)促進城市通風廊道的建設。通風廊道是指借助寬闊的道路、水域、城市開敞空間等,形成貫穿整個城市的結構,引導天然氣流進入城市,將新鮮清潔的大氣引入城市,其理論示意圖如圖1所示。如今,城市化進程加快,建設通風廊道為城市空氣注入了新鮮的活力,也有利于促進城市的大氣良性循環,改善城市大氣靜止的狀態,從而達到緩解城市熱島,治理霧霾的效果[6]。

2)全方位加強綠化建設。隨著城市化程度不斷加深,城市硬質鋪裝的面積上升,綠化面積減少,但眾所周知,園林植物對大氣污染物有很強的吸附轉化作用。因此,應全方位提高綠化面積,加強綠化建設。大至林業建設,小至屋頂綠化建設,從水平綠化建設到垂直綠化建設,都需要進行整體的景觀規劃與設計。在景觀建設過程中,要通過對不同地域氣候、光照、土壤、地形等條件的分析,選擇合理的植物配置,運用滯塵效果好的鄉土植物,從而達到治理霧霾的最佳效果。

3)注重植被修復。在全方位加強綠化建設的同時,對區域內景觀格局綠化布局不合理的區域進行植被修復與改善,從而改善區域內的大氣環境。在修復植被時,注意對植被演替的研究,要選取合適的鄉土植物進行植被修復。

植被修復作為恢復生態的重要手段,對山地城市(例如重慶、貴陽等地)的生態屏障建設有重要意義。通過植被修復,擴大了城市邊緣綠地面積,在增加城市綠地面積的同時,增加了天然空氣來源,再與城市通風廊道結合,可達到促進區域內大氣良性循環的目的[7]。

3.2.2.2城市尺度

從城市尺度角度來說,要想通過景觀綠化建設的方式治理霧霾,最有效的途徑是加強立體綠化與屋頂綠化的建設。這兩者都是通過提高空間利用率,從多層面立體化的角度來實現城市景觀綠化建設。

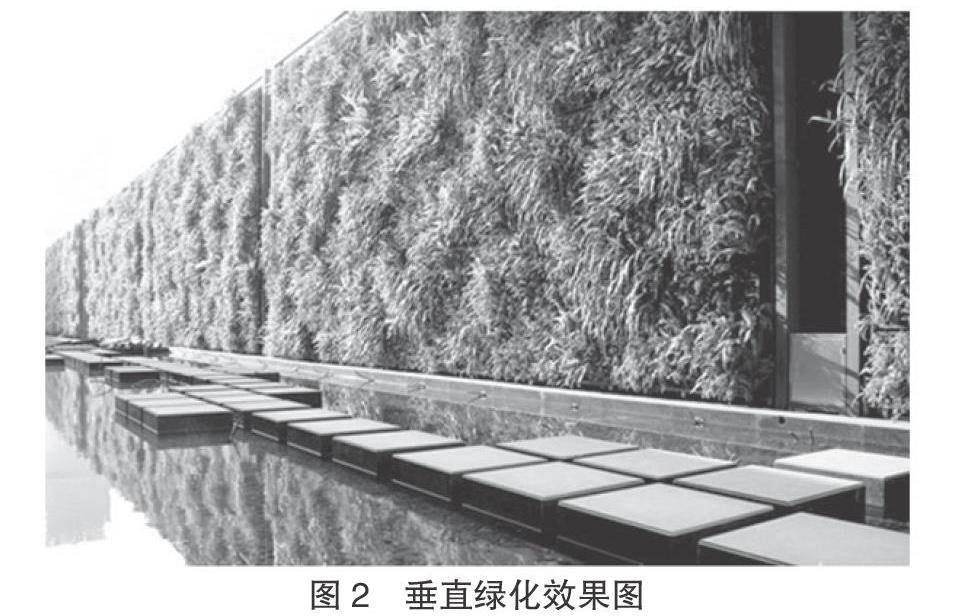

1)垂直綠化:為實現區域尺度上的全方位綠化,可運用有限的空間,在立體空間上合理增加植被覆蓋,不僅充分利用了空間,提高了城市景觀效果,而且增加了城市綠化與大氣污染物的接觸面積。研究表明,大量攀巖類植物(木香、地錦、爬山虎和常綠油麻藤等)普遍具有吸附、滯塵的效果,而垂直綠化大多都采用此類植物,這樣就大大提高了城市綠化系統對改善大氣污染與治理霧霾的生態效益[8]。圖2為垂直綠化效果圖。

2)屋頂綠化:屋頂綠化最早起源于德國,近幾年其帶來的生態效益有目共睹,使得全世界開始重視屋頂綠化的建設和發展,并廣泛運用到新建筑設計中。其中,日本、新加坡等國家已經漸漸向100%屋頂綠化的目標靠近。擴大城市屋頂綠化面積,不僅能夠充分利用城市屋頂空間,也可以充分吸附高空層面的大氣污染物,從不同的層面立體化建設城市綠化系統,從而提高霧霾治理的效果[9]。屋頂綠化景觀效果見圖3。

3.2.3 積極完善城市綠色出行系統規劃

3.2.3.1完善城市步行系統規劃

城市步行系統在滿足人流需求與基本功能外,對于改善城市環境、改善大氣污染、治理霧霾天氣以及提高居民生活水平有著重要意義。目前,我國步行系統建設還有很多缺陷,且由于大氣污染日漸嚴重,人們大多選擇汽車出行方式,不僅加重了城市交通壓力,也增加了大氣污染物的排出量,形成惡性循環。因此,完善綠道建設,為居民提供一個舒適度高、通達性強的城市綠道系統,成為改變惡性循環、倡導綠色出行的有效措施。以廈門為例,其步行系統分擔率為40%~45%,依托中心山體、湖、海構建放射狀步行走廊結構,并進行特色綠道建設。新加坡將綠道分為三個等級,即市域級、城市級和社區級,市域級將城市水系與綠網相結合,城市級主要連接城市內部空間,社區級則主要起慢行集散功能[10]。

3.2.3.2完善非機動車交通體系

當前,共享單車與共享電動車的出現為居民的出行提供了多樣的選擇,完善非機動車交通體系可在很大程度上緩解城市交通堵塞問題,同時大量減少私家車出行,實現節能減排,減少大氣污染物排放量,進而實現霧霾治理。

3.2.3.3合理規劃公交路線

合理規劃城市公共交通系統,建設便捷度高、可達性強、地域特色明顯的公共交通系統,是緩解交通擁堵、減少私家車出行、實現綠色出行的有效途徑。目前,城市公共交通系統主要由地上交通系統與地下交通系統組成,合理規劃運用地上地下空間,解決城市居民出行問題,在很大程度上解決城市擁堵問題外,還大大減少了私家車出行,從而降低了大氣污染物排放量。

4 結語

霧霾會導致大氣可見度降低,對城市居民出行造成嚴重的影響,而且大氣污染物也會對居民的身心健康造成不可逆的損害,因此霧霾治理勢在必行。但是,霧霾治理是一個漫長的過程,想從根源上治理霧霾問題需要從多方面入手,不僅需要控制污染源,還需要從景觀視角出發,以實現可持續發展為目的。1)要健全城市景觀綠化體系,利用園林植物的降塵吸附作用,打造全方位立體城市綠化系統,并搭配城市通風廊道,改善城市空氣的流動性,加快大氣污染物的良性循環。2)完善城市綠色出行系統,為居民提供舒適、流暢、可達性高、便利的城市公共交通系統、人行步道與非機動車道,為居民提供多形式多層次的出行方式的同時,減少私家車的使用量,有效緩解城市交通擁擠的現象,進而降低大氣污染物的排放量。從景觀規劃視角下進行霧霾治理雖然不能實現根除霧霾,但改善了霧霾天氣。

參考文獻:

[1] 徐磐卉,劉嵩瀟.城市霧霾成因分析及防治建議[J].資源節約與環保,2018(12):151.

[2] 李菲菲.基于霧霾視角下園林景觀規劃設計初探[J].山西建筑,2016,42(23):201-203.

[3] 李華威,雷雅凱,趙保平,等.基于霧霾防治的景觀生態規劃的探索[J].林業調查規劃,2015,40(3):20-24,63.

[4] 夏森煒,宋科,蔡冠青.城市步行與自行車綠色交通系統規劃建設研究——以廈門島為例[J].福建建筑,2019(6):10-13.

[5] 張帆.在霧霾背景下的城市景觀設計初探[J].美與時代(城市版),2018(5):38-39.

[6] 李明桃.霧霾天氣的發生及治理建議[J].現代農業科技,2014(19):251-252.

[7] 陳雪明.紐約的公共交通系統和規劃經驗談[J].國際城市規劃,2015,30(S1):84-88.

[8] 張璇,廉毅.基于霧霾背景下的城市景觀設計[J].設計,2017(18):122-123.

[9] 胡柳,林箐.景觀生態規劃防治霧霾污染的幾點構想[J].山西建筑,2014,40(10):214-216.

[10] 趙勇,李樹人,閻志平.城市綠地的滯塵效應及評價方法[J].華中農業大學學報,2002(6):582-586.

(責任編輯:趙中正)