擇期全膝關節置換術非計劃手術暫停原因分析及對策

全膝關節置換術(total knee arthroplasty,TKA)是治療終末期膝關節疾病的有效手段,年開展數量正在逐年增長[1]。人口老齡化、居民生活水平的提高及全膝關節置換術技術的日益成熟使得全膝關節置換術的開展數量大幅增加。據估計,到2030年,初次全膝關節置換術的需求數量相比2005年將增長67.3%[2]。然而,行全膝關節置換術病人多為中老年人群,高血壓、冠心病、糖尿病等慢性疾病并發率較高,使得圍術期風險大大增加[3]。因此,精細的術前準備工作對于全膝關節置換術后療效至關重要。由于生命體征不穩定、合并疾病控制不佳和緊急公共衛生事件等因素的影響,部分病人可能在計劃手術后暫停手術。擇期手術當日暫停不僅會降低手術室工作效率,同時還降低病房床位周轉率,延長平均住院日,增加醫院費用,加大醫患矛盾。本研究選取2013年9月—2017年7月在我院骨科擬擇期行全膝關節置換術的4 047例病人,回顧性分析術前非計劃暫停手術的發生率、發生原因及其對術后的不良影響,提出相應策略,為今后的臨床實踐提供參考。

1 資料與方法

1.1 納入與排除標準

納入標準:擇期行初次全膝關節置換術病人。排除標準:①病案資料缺失病人;②擬一次麻醉行全膝關節置換術聯合其他手術病人。

1.2 一般資料

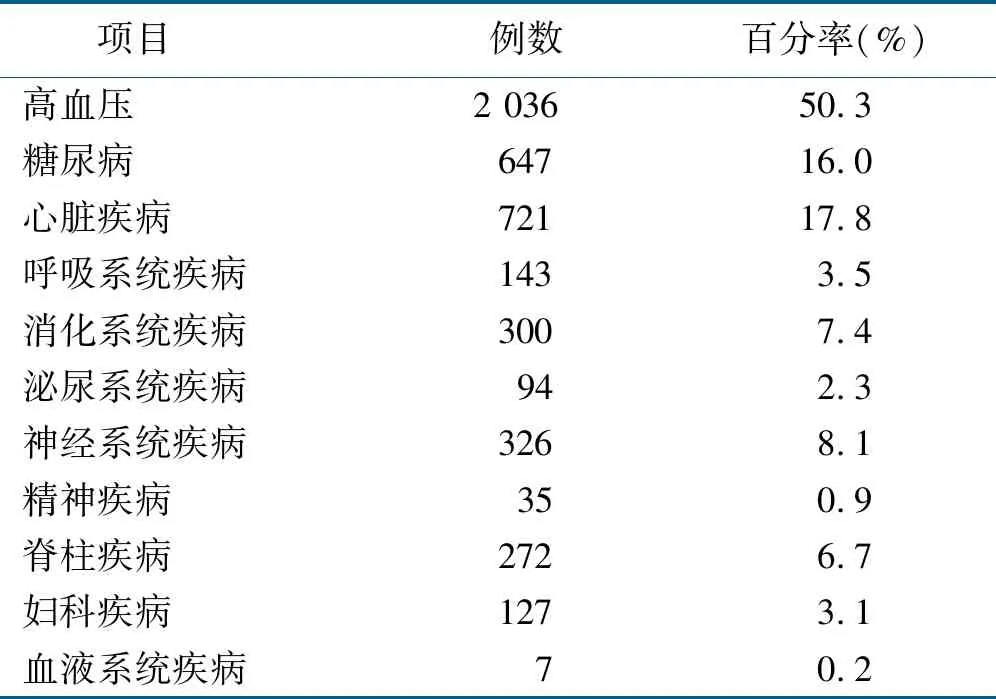

回顧性分析2013年9月—2017年7月于青島大學附屬醫院骨科擬行全膝關節置換術的4 047例病人資料;其中男907例(22.4%),女3 140例(77.6%);年齡18~92(65.85±7.60)歲,其中<65歲1776例,65~75歲1840例,>75歲431例;體質指數(BMI)(27.35±3.93)kg/m2;病程(8.44±6.61)年;術前診斷骨關節炎(OA)3 872例,類風濕關節炎(RA)125例,其他50例。病人術前合并疾病情況見表1。

表1 術前合并疾病情況

1.3 數據處理

2 結果

2.1 手術暫停情況

2013年9月—2017年7月于青島大學附屬醫院骨科擬擇期行全膝關節置換術的4 047例病人中,3 985例(98.47%)病人順利如期完成手術(如期完成組),62例(1.53%)病人于術前24 h內因故暫停手術(手術暫停組),手術暫停原因包括疾病因素(87.10%)、患方非疾病因素(8.06%)及醫療機構因素(4.84%)。病人因疾病因素造成手術臨時暫停的情況達54例(87.10%),其中最多的為合并疾病控制不佳14例(22.58%),抗凝藥物停用時間不足8例(12.90%);其次是手術日晨測血糖過高6例(9.68%)。見表2。

表2 手術暫停具體原因

2.2 兩組基本信息及術前合并疾病比較(見表3)

表3 兩組基本信息及術前合并疾病比較

(續表)

項目手術暫停組(n=62)如期完成組(n=3 985)統計值P合并疾病(例) 高血壓371 999 χ2=2.2110.137 糖尿病11636χ2=0.1440.704 心臟疾病6715χ2=2.8480.091 呼吸系統疾病11420.725① 消化系統疾病32970.624① 泌尿系統疾病1931.000① 神經系統疾病73190.342① 精神疾病0351.000① 脊柱疾病42681.000① 婦科疾病11261.000① 血液系統疾病071.000①

①采用Fisher確切概率法。

2.3 兩組病人總住院天數、術后住院天數、輸血率及住院并發癥比較(見表4)

表4兩組病人總住院天數、術后住院天數、輸血率及住院并發癥比較

組別例數總住院天數(d)術后住院天數(d)輸血率(%)住院并發癥(%)手術暫停組 6211.23±3.956.73±2.839.7011.30如期完成組3 9859.50±3.476.25±2.6812.404.30統計值t=3.415t=1.371χ2=0.424χ2=5.621P0.0010.1700.5150.018

3 討論

3.1 全膝關節置換術手術暫停現狀

據文獻報道,國內外醫院擇期手術臨時取消率在0.84%~40.80%[4-7]。本調查顯示,我院全膝關節置換術手術暫停率為1.53%,總體處于較低水平,也低于李楊等[3]的報道,這可能與本研究納入樣本多集中于2015年之后,此時的關節外科圍術期干預技術水平較以前已經有了長足的發展。此外,各醫院間的綜合情況差異也是造成這一差異的重要因素。

3.2 手術暫停原因分析

3.2.1 疾病因素

因疾病因素而導致的手術暫停是指病人術前新發或原有疾病加重,病人綜合身體狀況無法耐受手術使得原計劃手術暫停[8]。本研究中,因疾病因素而導致手術暫停的比例最高,高達87.10%。主要是因為術前合并疾病控制不佳、抗凝藥物停用時間不足及手術日晨測血糖過高。這與接受全膝關節置換術病人年齡較大、身體基礎情況較差有關。有研究表明,74.20%的老年居民至少患有1種常見慢性病,在中國老年居民中,慢性病患病率高,多種慢性病共存情況較嚴重[9]。因此,術前需要詳細詢問病人既往史以及服藥情況,了解有無心腦血管及腎臟等功能的受損,積極完善相關檢查,控制疾病進程,使機體處于良好狀態。有文獻指出護士術前電話訪視能降低53%左右的手術取消率[10]。積極開展術前訪視可幫助病人及時發現病情變化,盡早采取措施,使病人能順利到達醫院進行手術治療。

抗凝藥物是通過影響凝血過程中的某些必需的凝血因子而達到抑制血液凝固的作用。對于手術病人而言,出現血凝、纖溶系統功能紊亂的風險相對更高,持續的使用華法林會增加術中、術后出血的風險。因此,許多因靜脈血栓栓塞癥、心臟瓣膜置換、心房顫動或冠心病病人而長期給予華法林、阿司匹林等抗凝治療的病人在行重大外科手術或有創性操作時需停用抗凝藥物。本研究中病人因停用抗凝藥物時間不足而暫停手術者占疾病因素第2位,因此,對于術前合并需服用抗凝藥物的病人,應積極指導術前準備,待停用時間達可手術要求時方可辦理入院,以期減少術前住院時間。

3.2.2 病人非疾病因素

某些情況下因醫院客觀存在的一些原因導致病人等待手術時間過長而被迫暫停手術。在等待手術過程中,外部因素的刺激會通過交感神經系統作用,使病人腎上腺素和去甲腎上腺素的分泌迅速增加,容易引起心率加快、血壓升高、精神緊張和身體顫動,不利于手術的進行。醫院環境因素存在較多管理干預的不可控因素,要提高醫療質量,還需要醫院整體管理水平的提升,而整體水平又依賴于各職能部門管理水平的提高。另外,手術室因素是造成手術暫停的又一主要因素,而且可干預性大。因此,需深化醫院內的改革,建立科學的管理機制,完善各項規章制度,提高各科室的運作效率。其次,在臨床工作中醫務人員應加強醫患溝通,與病人及家屬充分溝通各種備選手術的利弊,協助患方做出合適的決定,從而避免因手術方式選擇不合理導致手術暫停的情況。

3.3 暫停手術的影響

3.3.1 暫停手術對醫院的影響

手術室的運行成本非常高,手術室使用效率低下不僅對病人的醫療支出是一個重大負擔,而且對醫療團隊的積極性也是一個重大打擊[11]。國外有研究顯示,一間手術室的運行成本為每分鐘22~133美元,平均為每分鐘62美元,每拖延1 min將會造成20美元的額外醫療支出[12-13]。手術暫停會影響手術室的使用效率,造成資源浪費,增加醫院運營成本,延長手術醫務人員工作時間,也降低了病人滿意度。

暫停手術會導致住院日增加,床位周轉率下降,手術臺使用率下降,醫療服務成本增加,同時也會增加醫生的緊張情緒。在目前醫患關系緊張的背景下,暫停手術可能是今后醫患糾紛的隱患,會加重醫患之間的不信任感。

3.3.2 暫停手術對病人的影響

手術暫停對病人和家屬的心理、情感、經濟、工作造成不良影響,增加手術等待時間,降低了病人滿意度。國外有研究表明,很大一部分接受住院手術的病人至少被取消過1次手術安排,這對國民健康服務體系來說既增加了成本,也增加了病人的痛苦和潛在傷害[14-15]。同時暫停手術會延長病人手術等候時間,并可能導致資源的低效使用[16]。受手術暫停的病人可能會產生焦慮等負面情緒,并且由于重復計劃手術時間而遭受個人經濟困難。焦慮會引起激素水平的改變,引起機體各系統功能紊亂,嚴重影響術后康復,也會增加術后并發癥的發生率,給病人帶來很大的影響[17-18]。術前護理人員應加強心理干預,與病人建立良好的護患關系。向病人說明手術暫停原因,避免因手術暫停帶來的焦慮心理,幫助病人以良好的心態面對手術。

近年來我國人口老齡化導致骨科手術中的高齡病人逐漸增多,尤其在膝關節置換手術中,老年病人多伴有慢性系統性疾病,術前系統評估病人的生理狀態、手術嚴重度以及控制好相關疾病,對于避免術后并發癥及改善預后意義重大。本研究通過將手術暫停與如期完成手術病人發生術后并發癥的情況進行統計學分析,發現暫停手術病人更易發生術后并發癥,這在之前的研究中未提及。因此,更應加強術前評估和優化質量,以及術前病人和醫護之間的溝通,更加密切地配合,制定緩解因臨床原因而導致手術暫停的策略,以減少術后并發癥的發生。

4 小結

綜上所述,要確保擇期手術順利進行,降低擇期手術暫停率,需要手術醫生、麻醉師、病房護士等多部門人員相互協調配合,嚴格按手術臨床路徑完成工作。降低手術暫停率對提高手術質量、縮短病人術前等待時間,合理利用醫療資源及減少醫患糾紛具有重要意義。