中醫正骨保守治療和手術療法治療旋后外旋型踝關節骨折的臨床觀察

巫敬文,程 科,楊 林

(廣東省清遠市中醫院,廣東 清遠511500)

踝關節是一個復合關節,由脛骨、腓骨遠端與距骨組成,人體在站立、行走、下蹲等動作中,踝關節的穩定與靈活性十分重要[1]。踝關節骨折以Lauge-Hansen分類法中的旋后外旋型發病率較高,約占踝關節骨折的40%~70%[1]。目前,治療分保守治療與手術治療,以恢復踝關節負重及活動功能為目標。治療不當易引起踝關節畸形、不穩、創傷性關節炎等,患者不僅無法正常行走,還會增加經濟負擔,嚴重影響患者的生活與工作。在臨床工作中,患者因心理、家庭等原因,多拒絕手術治療,要求保守治療。為尋求較好的治療方案,本研究分別采用中醫正骨保守治療和手術療法治療旋后外旋型踝關節骨折,觀察治療效果,以期為旋后外旋型踝關節骨折的治療提供臨床指導和借鑒。

1 臨床資料

1.1 一般資料 選取2017年6月至2019年6月清遠市中醫院收治的60例旋后外旋型踝關節骨折患者,按隨機數字表法分為對照組和觀察組,每組30例。對照組男17例,女13例;年齡23~80歲,平均(42.51±2.32)歲;Ⅱ型骨折10例,Ⅲ型骨折10例,Ⅳ型骨折10例;致傷原因:車禍傷12例,高空墜落傷7例,重物砸傷2例,扭傷9例。觀察組男18例,女12例;年齡24~80歲,平均(42.56±2.33)歲;Ⅱ型骨折10例,Ⅲ型骨折10例,Ⅳ 型骨折10例;致傷原因:車禍傷11例,高空墜落傷8例,重物砸傷1例,扭傷10例。兩組患者一般資料比較,差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

1.2 納入標準 符合《實用骨科學》中踝關節骨折的診斷標準[2]。屬于Lauge-Hansen旋后外旋型,閉合性骨折;年齡18~80歲;2周以內的新鮮骨折患者。患者對本研究中治療方法的優缺點及治療預后均知情。

1.3 排除標準 合并神經、血管等損傷者;開放性骨折患者;合并嚴重心臟病、高血壓、糖尿病等內科基礎疾病且不能耐受手術者;合并嚴重肝腎、心肺功能障礙患者;精神疾患者。

2 治療方法

2.1 對照組 采用中醫正骨保守治療。方法如下:患者平臥屈膝,助手抱住患者大腿,術者握住足跟和足背作順勢拔伸,待踝周圍肌肉韌帶松弛后,極度內翻使外踝復位,再用擠壓手法整復外踝骨塊,復位內踝骨塊,再背伸關節復位后踝骨塊,兩側擠壓糾正下脛腓聯合。復位后石膏固定踝關節于中立位,抬高患肢,制動4~6周,視恢復情況拆除石膏。復位后X線確定復位情況,并定期復查,醫師指導下行功能鍛煉。

2.2 觀察組 采用手術治療。治療如下:入院后抬高患肢,行消腫、止痛等治療3~14d,待腫脹消退、踝關節皮膚出現皺紋時考慮手術。手術步驟:麻醉后,于患者患側大腿上1/3處使用止血帶,復位外踝骨折,恢復長度,以利于內后踝骨折復位[3]。后踝骨折手術適應證為骨折塊大小超過1/4遠端關節面[4]。①常規后外側切開復位骨端后,用1枚拉力螺釘垂直骨折線固定,再于后外側加腓骨遠端鎖定板固定保護。②內踝骨折:內踝短弧形切開暴露后,復位骨塊,先打入2枚導針臨時固定,打入方向盡量垂直骨折線,術中透視確定位置滿意后,再順導針打入2枚空心拉力螺釘固定。③后踝骨折:從腓骨后外側同一切口進入,注意避開脛后血管神經,顯露后踝骨塊,背伸踝關節,推移骨塊以復位,同上法,打入2~3枚3.5mm空心拉力螺釘固定,若骨塊較大,復位后則換用橈骨遠端鎖定板固定。術后予以預防感染等常規治療,不再需要外固定;術后第2日開始指導患者循序漸進行踝關節活動功能訓練,定期復查X線片;6周后開始扶拐進行部分負重活動;若情況允許,12周后可以完全負重。

3 療效觀察

3.1 觀察指標及療效評定標準 治療后隨訪至少3個月,記錄并比較最后一次隨訪情況。①比較兩組患者的住院時間、骨折愈合時間。②比較兩組治療優良率[5]。優良:治療后經影像學檢查,X線片無側方移位,且內外踝前后方向移位<2mm,后踝向近端移位<2mm,距骨和內踝內側間隙正常,下脛腓聯合間隙為2.5~4mm或等同于對側。差:治療后X線片提示內外踝側方移位>2mm,后踝近側移位>5mm,距骨后脫位。③采用Mazur踝關節評價分級系統評估兩組治療后踝關節功能,得分越高表明患者的踝關節功能越好。

3.2 統計學方法 采用SPSS18.0統計學軟件處理數據。計量資料以均數±標準差(±s)表示,采用t檢驗;計數資料以例(%)表示,采用χ2檢驗。P<0.05為差異具有統計學意義。

3.3 結果

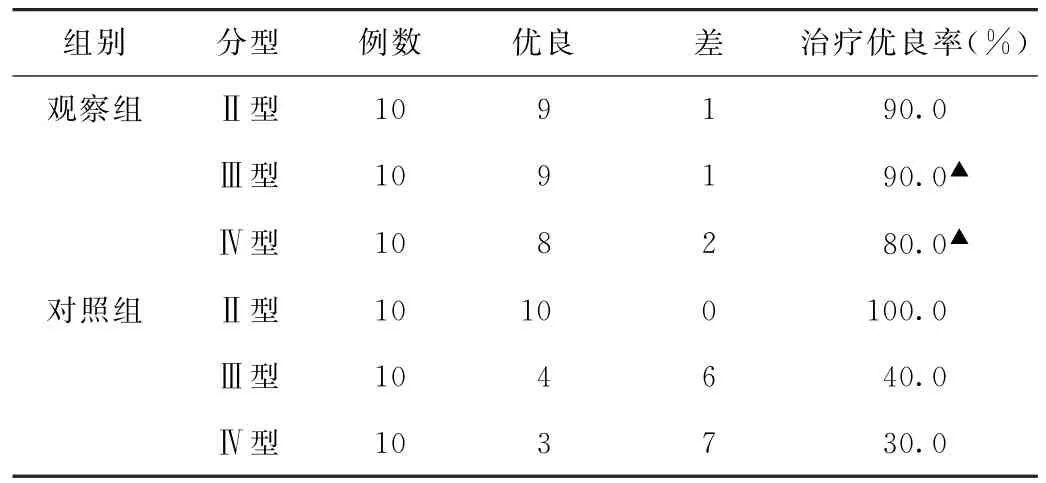

(1)治療優良率比較 兩組Ⅱ型骨折優良率比較,差異無統計學意義(P>0.05)。觀察組Ⅲ型骨折、Ⅳ型骨折的優良率高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表1。

表1 兩組旋后外旋型踝關節骨折患者治療優良率比較(例)

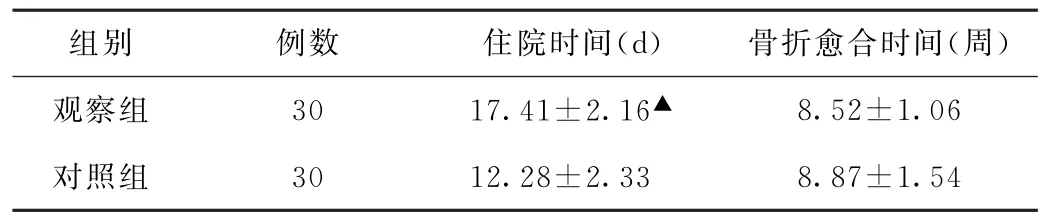

(2)住院時間、骨折愈合時間比較 觀察組住院時間長于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。兩組患者骨折愈合時間比較,差異無統計學意義(P>0.05)。見表2。

表2 兩組旋后外旋型踝關節骨折患者住院時間、骨折愈合時間比較(±s)

表2 兩組旋后外旋型踝關節骨折患者住院時間、骨折愈合時間比較(±s)

注:與對照組比較,▲P<0.05。

組別 例數 住院時間(d) 骨折愈合時間(周)觀察組 30 17.41±2.16▲ 8.52±1.06對照組 30 12.28±2.33 8.87±1.54

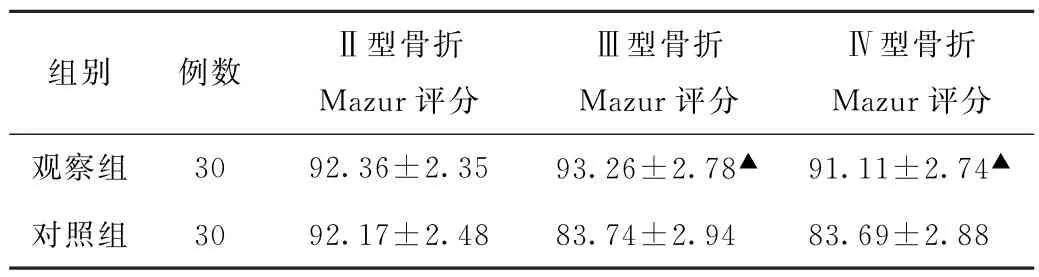

(3)Mazur評分比較 觀察組Ⅲ型、Ⅳ型骨折Mazur評分高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。兩組Ⅱ型骨折患者的Mazur評分比較,差異無統計學意義(P>0.05)。見表3。

表3 兩組旋后外旋型踝關節骨折患者Mazur踝關節評分比較(分,±s)

表3 兩組旋后外旋型踝關節骨折患者Mazur踝關節評分比較(分,±s)

注:與對照組比較,▲P<0.05。

Ⅳ型骨折Mazur評分觀察組 30 92.36±2.35 93.26±2.78▲ 91.11±2.74▲對照組 30 92.17±2.48 83.74±2.94 83.69±2.88組別 例數 Ⅱ型骨折Mazur評分Ⅲ型骨折Mazur評分

4 討論

旋后外旋型踝關節骨折屬常見踝關節骨折,Lauge-Hansen分類法中Ⅱ~Ⅳ型骨折涉及內踝、外踝和后踝骨折,影響關節正常解剖結構,出現關節不穩,甚至脫位等癥狀,影響關節活動功能。臨床對于Ⅱ~Ⅳ型骨折的治療存在爭議,有主張保守治療者,采用中醫正骨手法復位,石膏或夾板外固定;也有主張切開復位內固定手術治療者,通過切開將骨塊復位,恢復關節正常結構,再用鋼板、螺釘等固定。兩種方法各有優勢,也各自存在一定的缺點。羅偉東等[6]認為保守治療踝關節旋后外旋型Ⅱ型骨折,能取得很好的治療效果;郭飛[7]認為該病與手術治療的效果相當,且不增加患者經濟負擔,具有實際優勢。本研究結果表明,兩組Ⅱ型骨折的優良率、Mazur踝關節評分比較,差異均無統計學意義(P>0.05),提示對于Ⅱ型骨折,保守與手術治療均可取得良好效果,但保守治療可縮短住院時間,且不增加患者經濟成本。觀察組Ⅲ型、Ⅳ型骨折的治療優良率、Mazur踝關節評分均明顯高于對照組(P<0.05),說明手術治療對于旋后外旋型Ⅲ、Ⅳ型踝關節骨折有明顯優勢。因此,對于Ⅲ、Ⅳ型骨折,主張手術治療。單純手法復位外固定治療會出現很多并發癥,如復位欠滿意、復位后再次移位、關節半脫位、畸形愈合、因長期制動致關節僵硬等。手術能使骨端解剖復位,并得到穩定固定,有利于前期軟組織修復及后期關節活動功能恢復[8]。無論何種治療,其最終目標是恢復關節負重及活動功能,前提就是解剖復位,解除阻礙關節活動因素[9]。因此,手術治療是較好的選擇,不僅能恢復踝關節正常解剖結構,而且可穩定骨塊,使關節面得到支撐,韌帶相對穩定,為骨與韌帶的愈合創造了良好基礎;術后可早期活動訓練,避免因制動導致的關節僵硬,盡早恢復關節功能。

綜上所述,對于旋后外旋型Ⅱ型踝關節骨折,宜采用中醫正骨保守治療,手術療法更適用于Ⅲ型、Ⅳ型踝關節骨折患者。因此,在選擇治療方案前,需要對患者的病情進行明確診斷,根據實際情況選擇適宜的治療方案。