預見性護理干預對行人工髖關節置換術患者術后下肢深靜脈血栓形成的影響※

張美霞,張百順,曾蕊珠

(廣東省惠州市中心人民醫院博羅分院,廣東 惠州516100)

術后下肢深靜脈血栓是人工髖關節置換術后較為常見的并發癥,術后下肢深靜脈血栓發生后將直接影響患者的下肢功能及術后恢復,嚴重者將導致肺栓塞,危及患者生命安全[1-2]。因此,在人工髖關節置換術術后須積極預防下肢深靜脈血栓。預見性護理是指在護理前及護理中針對患者可能出現的問題,實施預防性干預護理,以提高護理質量的護理方法[3-4]。本研究探討預見性護理對人工髖關節置換術患者術后下肢深靜脈血栓形成的干預效果。現報道如下。

1 臨床資料

1.1 一般資料 選取2017年1月至2019年4月惠州市中心人民醫院博羅分院收治60例行人工髖關節置換術患者,按住院先后順序分為對照組和觀察組,每組30例。對照組男19例,女11例;年齡56~81歲,平均(68.5±9.3)歲;原發病類型:股骨頸骨折12例,股骨頭壞死11例,退行性骨關節炎7例。觀察組男20例,女10例;年齡57~81歲,平均(68.6±9.6)歲;原發病類型:股骨頸骨折13例,股骨頭壞死11例,退行性骨關節炎6例。兩組患者一般資料比較,差異均無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

1.2 納入標準 參考《坎貝爾骨科手術學》中嚴重髖關節病變的診斷標準[4]。符合人工髖關節置換術治療指征[5];臨床資料完整;患者及家屬了解本研究且簽署知情同意書;意識清晰;可進行正常言語溝通;年齡≥55歲。

1.3 排除標準 其他骨科疾病者;全身感染性疾病者;原發性血栓性疾病者;其他嚴重組織、器官、系統病變者;原發性下肢疾病者;精神障礙者;中途退出本研究者。

2 治療方法

2.1 對照組 給予常規護理。術前向患者介紹人工髖關節置換術的相關知識,告知患者手術配合方法,為患者創建舒適的治療環境,并指導、配合患者進行術前相關檢查,對存在基礎性疾病者積極控制病情,維持術前體征穩定,術前禁食禁水8h,為患者介紹手術室環境,減輕患者焦慮、緊張情緒,使其保持心情舒暢;術中嚴密監測患者體征,積極配合手術,一旦出現異常情況及時通知醫生;術后嚴密監測患者體征、手術切口愈合情況、下肢功能,嚴格按照醫囑換藥及用藥,告知患者術后切口保護方法,避免切口感染,保證術后引流管通暢,避免引流管污染、堵塞、彎折、受壓,一旦出現異常狀況需立即進行針對性處理。

2.2 觀察組 在對照組護理基礎上,給予預見性護理。①術前預見性護理:術前加強對患者下肢深靜脈血栓發生的風險評估,做好記錄,尤其是對高危風險患者應加強術后監護;術前耐心向患者及其家屬介紹下肢深靜脈血栓發生原因、影響因素、危害、注意事項等,告知患者預防血栓的重要性,提高其重視程度;加強對患者的心理輔導,積極疏導其負面情緒,避免其恐慌,介紹預后良好案例,提升其信心。②術中預見性護理:術中加強操作者的護理配合,操作過程中盡可能避免靜脈內膜損傷,術中保持患者血容量充足、體溫正常,對非術區使用棉被覆蓋,對輸注液加溫處理,并合理使用下肢止血帶,避免其影響下肢血流。③術后預見性護理:對患肢采用彈力繃帶包扎,保證松緊度適宜,術后維持平臥狀態,保持患肢外展20°~30°,并抬高20~30cm,與心臟齊平;定期檢查患肢功能,了解患肢溫度、皮膚顏色、周徑等,配合彩超檢查評估血栓風險,使用低分子肝素鈉預防血栓,并預防出血;及時詢問患者患肢疼痛狀況,給予針對性心理疏導、用藥干預;囑咐患者術后禁止食用刺激性及油膩食物,適當食用新鮮蔬菜水果,多飲水,預防便秘;術后指導患者及早進行康復訓練,術后6h實施被動訓練,術后12h實施主動訓練,輔助患者定期翻身,術后根據恢復狀況及早進行下床活動。

術后1周觀察兩組護理療效。

3 療效觀察

3.1 觀察指標及療效評定標準 ①下肢血流速度。評價兩組術前、術后1周下肢血流速度。②下肢深靜脈血栓發生率。患者彩超檢查示血管血栓形成,體格檢查示皮膚溫度下降、下肢腫脹、動脈搏動減弱或消失,確診為下肢深靜脈血栓。③護理總滿意度。使用醫院自制滿意度量表進行評價,評價指標包括知識宣教、服務態度、護理操作、生理及心理舒適等,總分100分,90~100分為滿意,70~89分為基本滿意,<70為不滿意。護理總滿意度=(滿意例數+基本滿意例數)/總例數×100%。

3.2 統計學方法 采用SPSS17.0統計學軟件處理數據。計量資料以均數±標準差(±s)表示,采用t檢驗;計數資料以例(%)表示,采用χ2檢驗。P<0.05為差異具有統計學意義。

3.3 結果

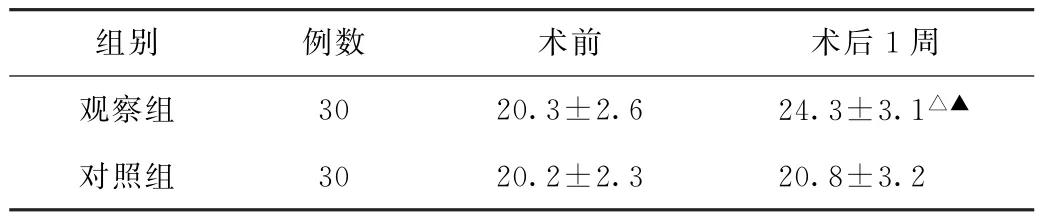

(1)下肢血流速度比較 術后1周,觀察組下肢血流速度高于術前,且觀察組高于對照組,差異具有統計學意義(P<0.05)。見表1。

表1 兩組行人工髖關節置換術患者術前、術后1周下肢血流速度比較(cm/s,±s)

表1 兩組行人工髖關節置換術患者術前、術后1周下肢血流速度比較(cm/s,±s)

注:與本組治療前比較,△P<0.05;與對照組術后1周比較,▲P<0.05。

組別 例數 術前 術后1周觀察組 30 20.3±2.6 24.3±3.1△▲對照組 30 20.2±2.3 20.8±3.2

(2)下肢深靜脈血栓發生率比較 觀察組下肢深靜脈血栓發生率為3.3%(1/30),明顯低于對照組的20.0%(6/30),差異具有統計學意義(P<0.05)。

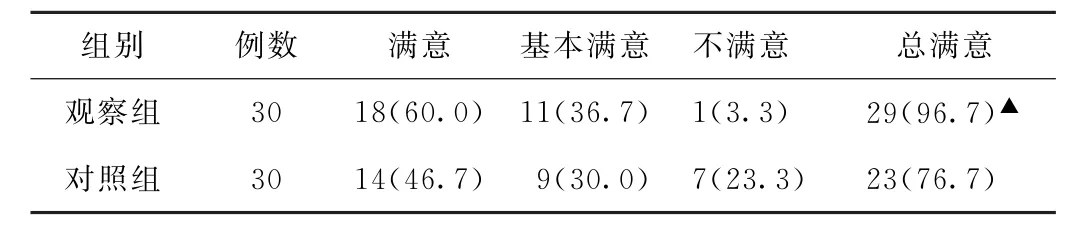

(3)護理滿意度比較 觀察組護理總滿意度為96.7%(29/30),高于對照組的76.7(23/30),差異具有統計學意義(P<0.05)。見表2。

表2 兩組行人工髖關節置換術患者術后護理總滿意度比較[例(%)]

4 討論

人工髖關節置換術是目前臨床治療嚴重髖關節病變的常用方式,適用于缺血性壞死、非化膿性關節炎、嚴重髖關節損傷等多種髖關節疾病,可有效緩解關節疼痛癥狀,促進膝關節功能恢復,治療效果良好,對于改善嚴重髖關節疾病患者活動能力、預后及生活質量具有重要意義。但實施人工髖關節置換術治療時創傷較大,存在侵入性操作,患者術后并發癥風險較高,直接影響其術后恢復。下肢深靜脈血栓是人工髖關節置換術常見的術后并發癥,也是影響術后恢復、增加患者身心痛苦的重要因素,因此加強下肢深靜脈血栓預防是人工髖關節置換術后患者護理中的重點內容[6]。

人工髖關節置換術常規護理內容較為簡單,多為治療性護理,難以針對下肢深靜脈血栓的形成原因及發生過程進行防護,預防效果不佳,并發癥發生率較高。預見性護理可在常規護理基礎上,對患者狀況進行綜合評估,從而提前預知護理風險,針對風險問題制定預防性措施,從而預防不良癥狀的發生[7-8]。本研究中觀察組術后1周下肢血流速度、護理總滿意度均高于對照組,且觀察組下肢深靜脈血栓發生率明顯低于對照組,差異具有統計學意義(P<0.05)。相關研究表明,預見性護理措施可明顯降低腦梗死患者下肢深靜脈血栓發生率[9]。預見性護理是被動護理向主動護理的轉變,從術前、術中、術后3個階段實施護理,在術前護理中重點加強對患者下肢深靜脈血栓發生風險評估及疾病相關知識宣教,以便患者重視對下肢深靜脈血栓的預防,配合護理過程,通過術前心理輔導以減輕患者負面情緒,有助于其配合手術;術中預見性護理可減少患者靜脈內膜損傷,維持術中血容量充足,保證術中體溫恒定,減輕對下肢血流的影響,預防下肢血栓形成;術后預見性護理通過對患肢進行彈力繃帶包扎、患肢體位調整、患肢狀況監測、患肢彩超檢查、低分子肝素鈉預防性治療等減少下肢深靜脈血栓形成,配合術后飲食干預、早期康復訓練,可進一步促進患者術后早日恢復,有效改善下肢血流,預防血栓形成[10-11]。

綜上所述,對人工髖關節置換術患者實施預見性護理,可有效預防術后下肢深靜脈血栓形成,提升護理總滿意度。本研究樣本量小,觀察時間短,且尚未明確預見性護理對患者術后肢體功能恢復情況的影響,后續將進一步探討,以明確預見性護理模式的優勢。