中醫綜合護理在腦卒中偏癱患者肢體功能恢復中的應用效果

孫瑞麗,郝麗霞

(山西中醫藥大學附屬醫院,山西 太原030024)

腦卒中,屬中醫“中風”范疇,是由高血壓、糖尿病及其他各種原因引起的腦部血管突然破裂或血管阻塞導致的顱內供血不足、腦組織損傷的一種疾病,包括腦出血和腦梗死。中國腦卒中具有較高的患病率、發病率、死亡率、致殘率[1-2]。據報道,我國每年約有900萬例新發腦卒中患者存在不同程度的肢體功能障礙,嚴重影響患者生活質量[3]。為降低腦卒中患者致殘率,提高患者生活質量,本研究采用中醫綜合護理方法治療腦卒中偏癱患者,取得了良好的臨床療效。現報道如下。

1 臨床資料

1.1 一般資料 選取2017年1月至2019年1月山西中醫藥大學附屬醫院收治的144例腦卒中偏癱患者,按隨機數字表法分為對照組和觀察組,每組72例。對照組男38例,女34例;年齡42~76歲,平均(56.6±6.5)歲;病程最短7d,最長5個月,平均(1.5±0.6)個月;腦出血患者26例,腦梗死患者46例;右側癱瘓30例,左側癱瘓42例。觀察組男36例,女36例;年齡41~78歲,平均(58.2±5.3)歲;病程最短7d,最長6個月,平均(1.6±0.5)個月;腦出血28例,腦梗死44例;右側癱瘓32例,左側癱瘓40例。兩組患者一般資料比較,差異均無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

1.2 診斷標準 符合《中國急性缺血性腦卒中診治指南2014》中腦梗死的診斷標準[4];符合《中國腦出血診治指南2014》中腦出血的診斷標準[5]。

1.3 納入標準 符合上述診斷標準,經頭顱CT或MRI檢查確診為腦梗死或腦出血;出現一側肢體癱瘓;病程在半年以內;患者及家屬對本研究知情并簽署知情同意書。

1.4 排除標準 其他原因所致的肢體偏癱者;合并有嚴重并發癥者,如嚴重心臟病、皮膚感染、嚴重水、電解質紊亂、多臟器功能衰竭等;參與其他治療試驗者。

2 治療方法

2.1 對照組 給予常規護理、康復訓練。進行入院、出院宣教,評估患者及家屬對腦卒中的認知,講解腦卒中復發的危險因素等相關知識;加強基礎護理,預防壓瘡、肺部感染等并發癥;定期監測血壓、血脂、血糖;安全用藥;教會患者家屬良肢位的擺放,協助康復訓練,如雙臂上舉訓練、床旁坐位訓練、床旁站立訓練、翻身訓練、橋式運動、坐位平衡訓練、患側肢體的被動訓練等;培養患者及家屬在訓練中的保護意識等。

2.2 觀察組 在對照組護理基礎上,予以中醫綜合護理治療。①情志調攝:通過音樂療法減輕或消除患者不良情緒。如情志憤怒者,選取商調樂曲《陽春白雪》《長清》等;情志悲憂者,選取徵調樂曲《紫竹調》《山居吟》《漁歌》等,每次30min左右,每日2~3次,音量40~60分貝。根據患者病證及情緒等具體情況調整音樂,以達到最佳療效。②飲食調攝:根據病證、病因病機,并結合食物的四氣、五味、歸經等,科學合理搭配飲食輔助治療。風陽上擾者,食用芹菜粥、菠菜粥,潛陽清熱降壓;風痰瘀阻者,食用薏苡仁粥,化痰息風通絡;氣虛血瘀者,食用大棗山藥粥,補虛益氣,養血和胃。忌食雞、豬、魚、兔、酒、醋、蕎面等引動風痰之物。若患者存在明顯的嗆咳、意識障礙、吞咽困難等癥狀,可通過胃管鼻飼補充營養,食物以流質食物為主,如新鮮蔬菜汁、豆漿、濃米湯、牛奶和果汁等。③穴位按摩:患者生命體征平穩后,給予穴位按摩護理,每次30min,每日2次,7d為1個療程,共治療8個療程。上肢穴位及功能鍛煉方法:患者采取仰臥或坐位,醫者按摩患肢曲池、少海、合谷、內關等穴位。按摩時醫者站于患者患側,患者患肢處于肱骨外旋狀態,醫者以拇指指腹按摩合谷、曲池穴,食指或中指按摩內關、少海穴,每處穴位50~100次。手法盡可能平穩,由輕到重,按摩完成后使患者依次進行肩關節外展、內收、內旋、外旋運動,肘關節屈、伸運動,前臂旋前、旋后運動,腕關節背伸、腕屈運動,指關節屈伸、內收、外展、拔伸運動等。下肢穴位及功能鍛煉方法:患者取仰臥位,在患肢內外膝眼、昆侖、照海、承山、涌泉等穴位實施按摩。醫者以一手拇指和食指分別按摩患側雙膝眼穴,對側手食指或中指按摩照海穴,拇指按摩昆侖穴,虎口處應超出跟腱,按摩完成后雙手用力抬起患肢50~100次;用按摩膝眼穴的手握住患側小腿,同時用食指、中指按摩承山穴,而對側手改為拇指或食指、中指按摩涌泉穴。以肢體酸麻為宜,按摩手法以指腹點按為主,點按力度及時間視患者身體狀況及耐受程度而定。④艾灸:選取極泉、尺澤、大椎、肩髃、曲池、手三里、合谷、委中、足三里、陽陵泉等穴位進行溫和灸治療。將艾條的一端點燃,點燃端距離穴位2~3cm處進行熏灸,每穴灸5~10min,以局部有溫熱感而不灼痛為宜。每日1次,6d為1個療程,共8個療程,療程間休息1d。

3 療效觀察

3.1 觀察指標及療效評定標準 ①日常生活能力。采用Barthel指數對兩組患者護理前后日常生活能力進行評分,分值越高表明患者日常生活能力越好;②肢體運動功能。采用Fugl-Meyer運動功能評估量表(FMAS)對患者護理前后肢體運動功能進行評分,分值越高表明肢體運動功能越強。

3.2 統計學方法 采用SPSS18.0統計學軟件處理數據。計量資料以均數±標準差(±s)表示,采用t檢驗。P<0.05為差異具有統計學意義。

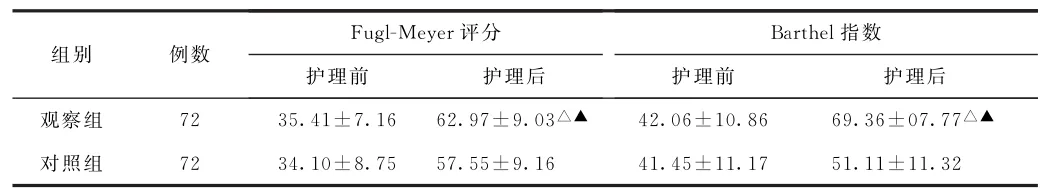

3.3 結果 護理前,兩組Barthel指數、FMAS評分比較,差異無統計學意義(P>0.05);護理后,兩組Barthel指數及Fugl-Meyer評分均明顯高于護理前,且觀察組高于對照組,差異均有統計學意義(P<0.05)。見表1。

表1 兩組腦卒中偏癱患者護理前后肢體運動功能與日常活動能力評分比較(分,±s)

表1 兩組腦卒中偏癱患者護理前后肢體運動功能與日常活動能力評分比較(分,±s)

注:與本組護理前比較,△P<0.05;與對照組護理后比較,▲P<0.05。

組別 例數 Fugl-Meyer評分Barthel指數護理前 護理后 護理前 護理后觀察組 72 35.41±7.16 62.97±9.03△▲ 42.06±10.86 69.36±07.77△▲對照組 72 34.10±8.75 57.55±9.16 41.45±11.17 51.11±11.32

4 討論

腦卒中是臨床常見的腦血管疾病,是急性腦循環障礙導致局限性或彌漫性腦功能缺損的臨床事件。該病危險因素較多,如高血壓、糖尿病、高血脂、吸煙、缺少鍛煉等,其起病急,病情進展快,必須給予及時有效的治療及護理,才能降低死亡率和殘疾率。中醫認為腦卒中的發生與臟腑功能失調、正氣虛弱、情志過極、飲食不節等因素有關,病位在腦,與心、脾、肝、腎等臟器有關,基本病機為血瘀氣滯、臟腑虧虛、風痰上擾、痰瘀互阻。若氣血逆亂、陰陽失調,血不循腦脈或腦失所養可引發肢體偏癱。在中醫整體觀、辨證論治的理論指導下,通過情志、飲食、穴位按摩等治療和護理腦卒中患者,可有效改善患者的自主運動功能及日常生活能力。

腦卒中偏癱患者存在平衡失調、行走步態異常癥狀,嚴重降低患者生活自理能力及社會交際能力,患者常產生焦慮、抑郁問題,影響疾病預后。本研究采用情志調攝、飲食調攝、穴位按摩、艾灸等方法治療腦卒中偏癱患者,結果顯示治療后觀察組Fugl-Meyer評分及Barthel指數評分明顯高于對照組,差異具有統計學意義(P<0.05),提示本研究可有效改善患者的運動功能及日常生活能力。相關研究表明,五行音樂方法可改善腦卒中后抑郁患者的日常活動能力,降低抑郁程度,提高生活質量,且安全性更高[6-8]。“五音療疾”理論有兩千多年歷史,《靈樞·五音五味》曰:“宮音悠揚諧和,助脾健運,旺盛食欲;商音鏗鏘肅勁,善制躁怒,使人安寧;角音調暢平和,善消憂郁,助人入眠;徵音抑揚詠越,通調血脈,抖擻精神;羽音柔和透徹,發人遐思,啟迪心靈。”在聆聽音樂過程中,音樂的曲調與人的情志、臟腑共鳴互動,達到情志調和,臟腑、陰陽平衡,經絡暢達的作用。食物是人體攝取營養的源泉,飲食不當、邪實攻里會導致正氣虛弱,臟腑功能紊亂,加重病情。根據患者不同病證、體質科學合理地搭配飲食,可調節機體的臟腑功能,平衡陰陽,促進身體內環境趨向穩定。《備急千金要方·食治》言:“食能排邪而安臟腑,悅神爽志,以資血氣。若能用食平疴,釋情遣疾者,可謂良工。”中醫穴位按摩有疏通經絡、行氣活血、扶正祛邪的功效,能夠提升腦卒中偏癱患者的運動功能及生活自理能力,提高患者依從性[9-11]。研究表明,早期穴位按摩可有效抑制患肢痙攣模式的形成,幫助患者盡早提高肌力和肢體活動能力[12]。艾灸療法是中醫傳統的外治法之一。《本草從新》言:“艾葉苦辛,生溫熟熱……通十二經,走三陰,理氣血……以之灸火,能透諸經而除百病。”利用艾灸的溫熱、溫補、溫通效應,發揮溫通經絡,溫經行氣,溫補腎陽、脾陽之功。研究表明,沿患肢經脈循行給予按摩、艾灸等治療,可促進局部血液循環,有效改善中風偏癱患者自理能力,減輕患者痛苦,幫助中風患者更快地康復[13]。

綜上所述,中醫綜合護理治療腦卒中偏癱患者,可很好地發揮整體調節、綜合干預的優勢,值得臨床推廣與應用。腦卒中患者病后康復是一個長期過程,患者對腦卒中有正確的認知及行為對其康復具有重要意義。因此,后期對腦卒中患者采取中西醫結合健康管理模式,根據每位患者情況,制訂不同管理方案,改變其對腦卒中的認識,從而提高日常生活質量。