核裂變產物對地表環境Ba同位素體系的影響

古曉鋒,楊 集,劉曉東,肖仕偉

(1.中國工程物理研究院 戰略技術裝備發展中心,四川 綿陽 621900;2.人民解放軍空軍裝備部,北京 100843)

鋇(Ba)同位素地球化學是近年來蓬勃發展的一個新興研究領域。自從von Allmen等[1]第一次報道地球自然樣品的高精度Ba同位素組成以來,Ba同位素研究在地表環境和海洋領域的應用越來越廣泛[1-9]。Ba位于元素周期表第5周期第ⅡA族,原子序號56,是非常活躍的堿土金屬元素和流體活動性元素。自然界中Ba有七個天然穩定同位素,分別是130Ba(0.11%)、132Ba(0.10%)、134Ba(2.42%)、135Ba(6.59%)、136Ba(7.85%)、137Ba(11.23%)和138Ba(71.70%)。目前國際上還沒有通用的Ba同位素組成的表達方式,使用較多的是δ137/134Ba或δ138/134Ba(δx/134Ba=[(x/134Ba)樣品/(x/134Ba)標準-1]×1 000(‰),x為137或138)。在地球表層,Ba不同程度地賦存在地殼巖石、黏土、河水、海水、沉積物和生物體中,并通過風化、沉積和生物作用等方式在各個儲庫之間循環[10]。近期研究結果顯示地表儲庫之間具有明顯的Ba同位素組成差異[11-12],這些地表物質Ba同位素組成的變化與經歷的風化作用[11]、沉積作用[1]、吸附作用[13]和生物作用[3-4]有關。因此,Ba同位素在理解自然界的風化作用、水文和生物過程以及示蹤巖石圈、水圈和生物圈循環等方面顯示出非常重要的潛力,已經成為一種新興的同位素示蹤劑,越來越受到人們的重視。

核武器爆炸和核反應堆運營等人類核活動生成的裂變產物中含有大量的人工核素Ba[14-15]。這些裂變成因Ba由不同的放射性核素Cs(如,134Cs、135Cs、136Cs、137Cs、138Cs等)衰變生成[14],其同位素組成特征截然不同于天然樣品[16]。自從1945年7月16日美國爆炸第一顆原子彈以來,全世界共進行了兩千多次不同類型的核試驗,其中大氣層核試驗有543次,時間主要集中在上世紀五十年代和六十年代初,總爆炸當量約5.45億噸TNT,巨量的核裂變產物被直接釋放到自然環境。此外,1986年的前蘇聯切爾諾貝利核事故[17]和2011年的日本福島核事故[18-19]等也向環境拋灑了大量的核反應產物,造成了嚴重的核污染。對地表137Cs濃度分布的研究結果顯示[20],大量的核裂變物質沉降主要集中在北半球的中緯度地區,主要是因為大部分的核試驗都發生在該范圍內的核試驗場,如前蘇聯的塞米巴拉金斯克(Semipalatinsky)和新地島、美國的內華達、中國的羅布泊等,發生核泄露事故的切爾諾貝利和福島核電站也位于該區域內。此外,在南半球也觀察到較高的137Cs濃度,表明在核試驗、核事故泄露以及核電站的乏燃料處理等過程中被釋放的核裂變產物能夠隨大氣環流擴散,造成世界性的核污染問題。當這些裂變產物沉降到地面后,其中的放射性核素Cs及其衰變產物Ba隨即能夠被地表的黏土顆粒強烈吸附[20],并伴隨土壤、泥沙顆粒的移動而在地表低洼處沉積、富集,參與表層地殼的Ba循環過程。理論上講,裂變成因Ba的加入可能會改變沉積區域內自然樣品(如,黏土)的Ba同位素組成特征。Hidaka 等[21-22]發現中非加蓬共和國Oklo-Bangombé地區鄰近鈾礦的黏土因受到“自然裂變反應堆”裂變產物的沾染而存在顯著的Ba同位素組成異常。這種變化可能會被混淆為由風化、吸附作用等地球化學過程導致的Ba同位素分餾,從而影響對自然界Ba同位素分餾機制的正確認識。然而,由于裂變成因Ba的幾種穩定同位素,如134Ba、135Ba、136Ba、137Ba和138Ba在自然界中都大量存在,以及當時的分析精度不高和測量成本昂貴,上世紀的Ba同位素研究工作未涉及到人類核活動對自然樣品的影響,新近發表的自然樣品Ba同位素研究工作也還沒有考慮裂變成因Ba的影響。鑒于核試驗和核事故泄露釋放的放射性物質已經對地表環境造成了較大范圍的影響[19,23],為了更好地發揮Ba同位素在地表生態環境領域的應用價值,需要對裂變成因Ba對地表環境Ba同位素體系的影響進行評估。

本文簡要總結地表不同儲庫的Ba同位素特征,根據核裂變理論簡單計算理論情況下裂變產物的Ba同位素組成,最后結合Oklo-Bangombé地區鈾礦樣品的Ba同位素組成,探討裂變成因Ba的加入對環境樣品Ba同位素組成可能的影響并對樣品測量提出合理建議。

1 地表不同儲庫的Ba同位素特征

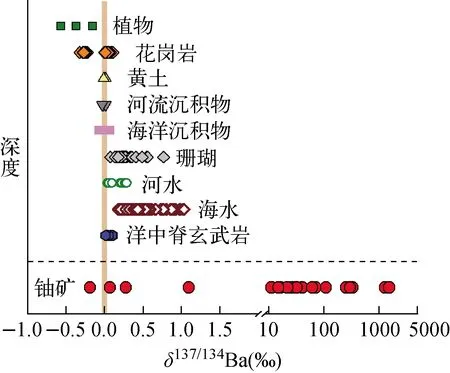

近年來,國際上已經發表了十余篇關于地表自然樣品Ba同位素組成的報道,基本涵蓋了地球表層的各個Ba儲庫,如海水[2-3,5-7,24]、河水[5]、河流和海底沉積物[12,24-25]、黃土[12]、花崗巖[12]、洋中脊玄武巖[25]、珊瑚[3,9,26]、植物[4]等,總的δ137/134Ba值從-0.60‰變化到1.04‰,儲庫之間則顯示出不同的Ba同位素組成特征(圖1)。其中,Nan 等[12]測量了花崗巖、黃土和河流沉積物等上地殼樣品的Ba同位素組成,發現絕大多數樣品的Ba同位素組成相對均一,以此限定了上地殼的平均δ137/134Ba值為(0.00±0.03)‰。與此相比,河水的δ137/134Ba值從0.00‰到0.30‰[5],明顯高于大多數上地殼巖石,暗示著風化殘留物如黏土等可能富集輕Ba同位素[11]。海水的Ba同位素組成更重,δ137/134Ba值從0.18‰到1.04‰。隨著深度增加,海水的Ba同位素組成變輕,可能由淺層海水中生物吸附或者BaSO4沉淀造成[2,5]。Pretet等[3]的研究顯示珊瑚與海水間存在Δ137/134Ba海水-珊瑚=(0.01~0.26)‰的Ba同位素分餾。不同海域珊瑚的δ137/134Ba值從0.08‰到0.77‰,變化范圍遠超Δ137/134Ba海水-珊瑚值,反映了海水Ba同位素組成的空間不均一性[2,5-7]。植物Ba同位素組成的研究目前還比較少。Bullen和Chadwick[4]報道了樹苗的Ba同位素組成,其根、莖和葉的δ137/134Ba值分別是-0.56‰、-0.36‰和-0.15‰,均顯著低于土壤和基巖,作者認為這是生物提取作用的貢獻。總體而言,植物、沉積物(或巖石)、河水、珊瑚和海水的δ137/134Ba值逐漸升高(圖1),地表儲庫的Ba同位素組成表現出系統性差異,使得Ba同位素有望成為一種示蹤源區的新工具。Nielsen[25]根據洋中脊玄武巖與海底沉積物的Ba同位素組成相似,推斷全球洋中脊玄武巖中Ba同位素組成的差異主要來自于再循環沉積物的貢獻。Ba同位素體系作為新的示蹤劑在地球化學和環境科學領域的應用前景日趨廣泛。

圖1 地表不同儲庫的Ba同位素組成

圖1中Ba同位素組成統一表述為δ137/134Ba值,對于只測量了δ138/134Ba值的樣品利用實驗經驗公式(δ137/134Ba=δ138/134Ba×0.75)轉換。其中植物的數據來自參考文獻[4];花崗巖、黃土和河流沉積物的數據來自于參考文獻[12];海洋沉積物的數據來自于參考文獻[24-25];珊瑚的數據來自于參考文獻[3,9,26];河水的數據來自于參考文獻[5];海水的數據來自于參考文獻[2-3,5-7,24];洋中脊玄武巖的數據來自于參考文獻[25];棕色線條區域代表上地殼Ba同位素平均值,δ137/134Ba=(0.00 ±0.03)‰[12];鈾礦的δ137/134Ba值通過其同位素測量比值[21-22]與標準物質NIST 3104a重新計算得到。

以上研究還表明,Ba同位素具有在低溫過程和環境中顯著分餾的特性。相對于上地殼的花崗巖和沉積物,其他儲庫的Ba同位素組成都表現出或高或低的變化(圖1),這可能與它們經歷過的風化、沉積、吸附等地質過程或生物提取等生物作用有關[11]。Nan 等[12]發現廣東省南昆山A型花崗巖具有顯著低的δ137/134Ba值(-0.47‰~-0.33‰),推測這可能與結晶分異階段含K礦物(黑云母或鉀長石)的分離有關。因此,Ba同位素組成研究還可以識別經歷的地球化學過程,了解Ba同位素分餾機制。

值得注意的是,Hidaka 等[21-22]的研究提供了另外一種改變自然樣品的Ba同位素特征的可能,即裂變物質的混染。考慮到上世紀大規模核試驗的裂變產物已經通過大氣環流擴散到世界上大部分區域[20],特別是北半球中緯度地區,如果忽略了這種可能性,將可能影響對Ba同位素分餾機制的正確認識,進一步影響Ba同位素在示蹤源區和識別地球化學過程方面的應用。為了盡量減小人類核活動對Ba同位素研究的影響,我們首先需要了解核裂變產物的Ba同位素特征,然后再評估核裂變產物對自然樣品Ba同位素組成的影響程度。

2 核裂變產物Ba的同位素特征

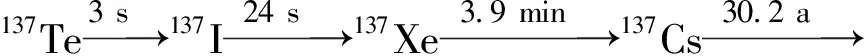

Ba是鈾和钚核裂變產物衰變鏈上重要的終端衰變產物之一,主要包含134Ba、135Ba、136Ba、137Ba和138Ba等穩定同位素,由核反應產生的不同裂變碎片發生一次或多次衰變生成[14]:

其中,標明的時間為半衰期。

顯然,裂變產物中Ba的同位素組成與其放射性母體核素Cs的裂變產率和演化時間相關。在鈾(235和238)或钚(239)核燃料裂變后,先后產生近180種放射性核素中,134Cs、135Cs、136Cs、137Cs和138Cs的產額分別為0.000 012 1%~0.000 67%、5.17%~6.58%、0.015 6%~0.766%、5.18%~6.59%和1.54%~4.73%(表1)。它們進一步衰變生成Ba穩定同位素的半衰期分別2.06 a、2.3×106a、13 d、30.2 a和32.2 min(表1)。理論上核燃料中基本不含Ba,因此可以根據衰變母體Cs同位素的產額、衰變常數和演化時間確定裂變產物中Ba的同位素組成。

表1 裂變成因Ba及其放射性母體Cs的物理特性[14,27]

如果把核反應裂變產物看成一個整體,則裂變成因Cs(iCsf)和Ba(iBaf)的含量為演化時間(t)的函數:

iCsf(t)=iCsf(0)·e-λ(i)t

(1)

iBaf(t)=iCsf(0)·(1-e-λ(i)t)

(2)

式中:i=134、135、136、137或138;iCsf(0)是裂變成因放射性核素iCs最初的含量;λ(i)是iCs的衰變常數;t是裂變反應發生后經歷的時間,a。

核裂變產物中同位素iBaf(i=135、136、137或138)與134Baf的含量比值可表達如下:

(3)

對于138Baf,由于放射性138Cs的半衰期只有32.2 min,其在裂變反應發生后很快衰變殆盡,因此:

(4)

考慮到地球自然樣品的Ba同位素組成通常用δ137/134Ba或δ138/134Ba表示,而裂變產物中137Cs和138Cs的產額也較高(表1),為了便于比較,這里只計算裂變產物的δ137/134Ba和δ138/134Ba值:

(5)

(6)

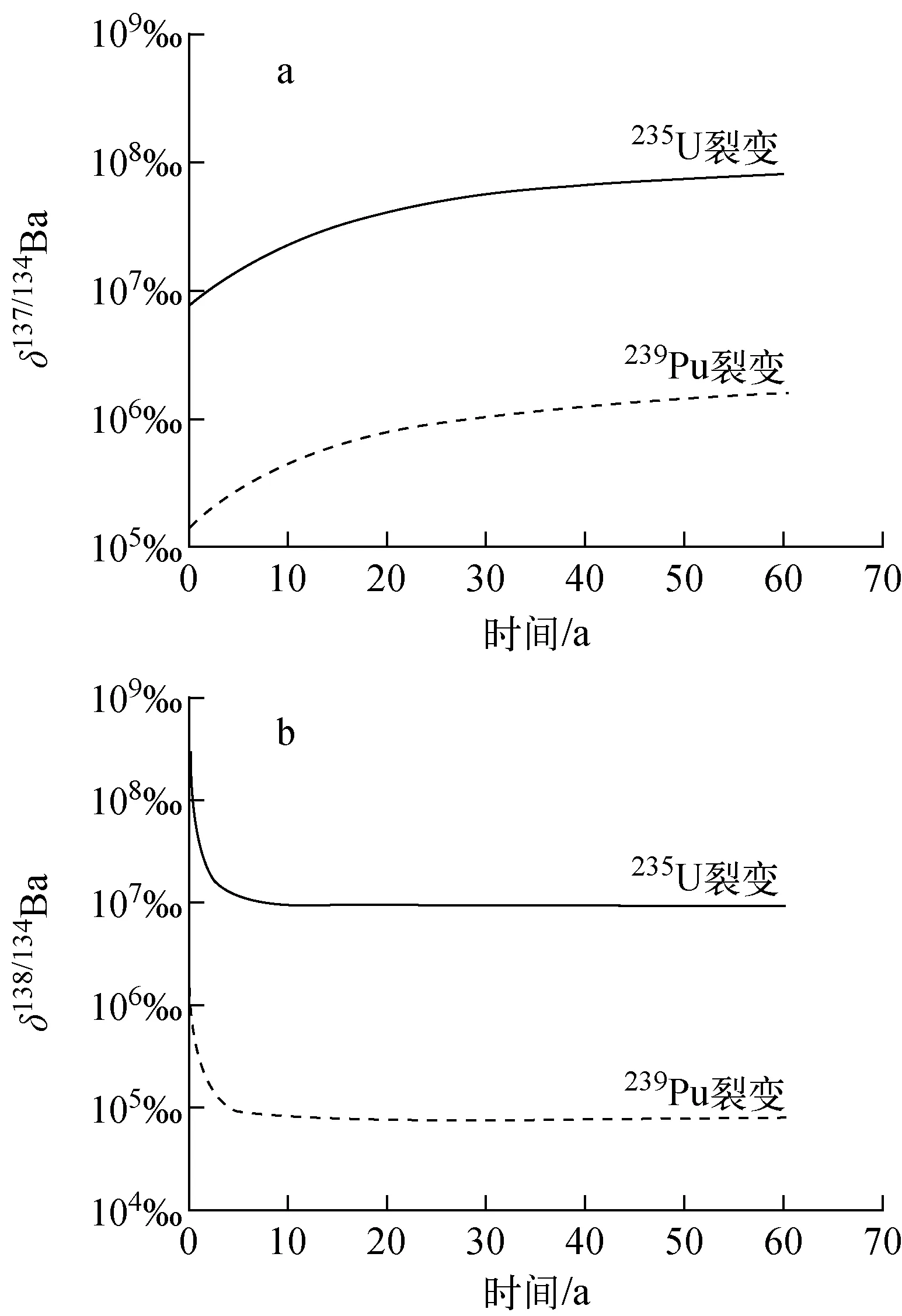

圖2 核裂變產物的δ137/134Ba值(a)和δ138/134Ba值(b)隨時間的演化規律

式(5)和(6)表明,裂變產物的δ137/134Ba和δ138/134Ba值只與137Csf(0)/134Csf(0)、138Csf(0)/134Csf(0)和演化時間t有關。圖2給出了裂變反應發生(t=0)后235U和239Pu裂變產物的Ba同位素組成隨時間的演化特征。隨著時間增加,它們的δ137/134Ba值分別從107‰和105‰逐漸升高到108‰和106‰,而δ138/134Ba值則分別從108‰和106‰快速降低到107‰和105‰。由于缺少238U裂變產物中134Cs產額的數據,圖2中沒有給出它的Ba同位素演化曲線,但其隨時間的演化規律應與235U和239Pu的基本一致。總的來講,δ137/134Ba值在裂變反應發生后(t=0)增長速度逐漸變緩,經過60 a后增大約1個量級(圖2a),之后隨137Cs逐漸衰變殆盡后不再變化;δ138/134Ba值則在裂變反應后幾小時內迅速達到最大值,在5 a內快速降低約1個量級后速度逐漸變緩,之后隨著134Cs逐漸衰變殆盡后不再變化(圖2b)。實際上,核試驗裝置通常包括多種核燃料,裂變產物的δ137/134Ba和δ138/134Ba值需要結合核燃料中235U、238U和239Pu所占的比例進行計算,但其隨時間的演化規律基本不變。

3 裂變成因Ba對自然樣品Ba同位素的影響

鑒于核裂變產物的Ba同位素組成(δ137/134Ba和δ138/134Ba值均大于105‰,圖2)顯著高于地表自然樣品(δ137/134Ba:(-0.60~1.04)‰,圖1),裂變成因Ba的混染有能力顯著改變自然樣品的Ba同位素特征。Hidaka 和 Gauthier-Lafaye[22]發現中非加蓬共和國Oklo-Bangombé地區的鈾礦石中存在顯著的Ba同位素比值異常,其137Ba/136Ba和138Ba/136Ba值最高分別為4.246 379和13.568 68(表2),遠超自然界同位素豐度比值(分別為1.430 57和9.133 75)。該地區以存在“自然裂變反應堆”聞名于世,鈾礦中一些局部富集235U(235U/238U=3.7%)的部位在(1 950±40)Ma(Ma為百萬年)時發生了大尺度自發裂變反應[28],不同程度地殘留有裂變成因Ba[22]。根據報道的Ba同位素比值數據,計算這些樣品的δ137/134Ba和δ138/134Ba值(表2),其中δ137/134Ba值從-0.19‰到1 553‰,δ138/134Ba值則從-1.35‰到279.4‰,都截然不同于其他自然樣品(圖1),表明核裂變產物的加入顯著改變了它們的Ba同位素特征。

一般地,受到核裂變產物混染的自然樣品其Ba同位素組成可以用式(7)計算。

表2 加蓬Oklo-Bangombé地區的鈾礦石的Ba同位素組成

注:表中134Ba/136Ba、137Ba/136Ba、138Ba/136Ba值和裂變成因Ba比例引自于參考文獻[22],圓括號中的數字是測定比值最后位數字的分析誤差(2σ);δ137/134Ba和δ138/134Ba值為根據上述比值數據與標準物質NIST 3104a的推薦值重新計算的結果;#1、#2、#3和#4分別為樣品依次被10 mL的0.1 mol/L乙酸-乙酸氨溶液、0.1 mol/L HCl、2 mol/L HCl和王水浸泡1 h后收集的瀝濾液;一般地,#4瀝濾液具有最高的裂變成因Ba比例,表明一部分裂變成因Ba進入到了鈾礦石的晶格結構中[22]。

(7)

式中:i=137或138;k為混入的裂變成因Ba占總Ba含量的比例;A(iBan)為自然樣品中iBa的同位素豐度,一般為常數;A(iBaf)為核裂變產物中iBa的同位素豐度,求解公式示于式(8)。

(8)

對于Oklo-Bangombé地區的鈾礦,由于自發裂變反應發生的時間為約20億年前,到目前為止,裂變產生的放射性Cs已經基本上全部衰變成Ba,此時iBaf(t)=iCsf(0),其中i=134、135、136、137或138,式(8)可化為:

(9)

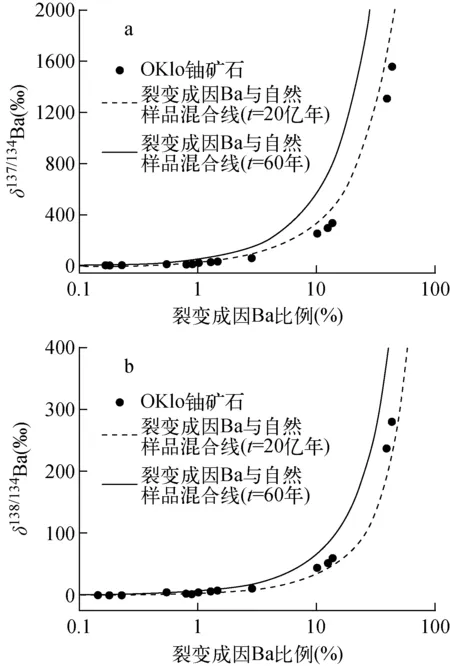

結合式(7)和(9),可以計算出自然樣品被一定量裂變產物混染后的Ba同位素組成。混染樣品的Ba同位素組成與混染程度的關系(取t=20億年)如圖3中虛線所示。Oklo鈾礦石的δ137/134Ba和δ138/134Ba值在圖上基本都落在了該混染線附近,表明模擬計算的模型可靠,參數設置也符合實際。

圖3 裂變成因Ba的加入對自然樣品的Ba同位素組成的影響

人類核試驗則開始于1945年,在上世紀九十年代后大幅減少,其中在上世紀六、七十年代發生的次數最多。迄今為止,這些核試驗產生的134Cs、136Cs和138Cs都基本衰變殆盡,而中、長半衰期的137Cs和135Cs只衰變了一部分。取t=60 a,此時有134Baf(t)=134Csf(0),135Baf(t)≈0,136Baf(t)=136Csf(0),137Baf(t)≈0.75×137Csf(0),138Baf(t)=138Csf(0),代入公式(8)得:

A(137Baf)=

(10)

A(138Baf)=

(11)

根據式(7)、(10)和(11),地表自然樣品被核試驗裂變產物沾染后其Ba同位素組成與沾染程度的關系如圖3中實線所繪。相對于古老的“自然裂變反應堆”,核試驗對自然樣品δ137/134Ba和δ138/134Ba值的影響更為顯著(圖3)。這主要是由于裂變產物中135Cs基本沒有衰變,核試驗生成的裂變成因Ba中137Ba和138Ba所占比例相對更大所致。計算結果顯示,往自然樣品中加入占其Ba含量0.01%的裂變成因Ba,即可使它的δ137/134Ba值升高0.51‰。這遠超目前Ba同位素的儀器測量誤差(0.04‰[12],2SD),也超過了目前觀察到的Ba同位素平衡分餾最大值(Δ137/134Bamax=0.30‰[11])。相對而言,加入0.1%的裂變成因Ba方可使自然樣品的δ138/134Ba值升高0.59‰,裂變產物造成的δ138/134Ba值異常相對較小。大量統計數據表明,地球自然樣品的δ137/134Ba/δ138/134Ba ≈ 0.75[11],而受到裂變成因Ba混染的樣品中δ137/134Ba>δ138/134Ba(表2)。因此,δ137/134Ba/δ138/134Ba比值異常也可以作為受到裂變成因Ba混染的一個標志。

核反應發生后Cs和Ba還可能會因為元素物理、化學性質的不同而發生分異,進一步導致裂變產物的Ba同位素組成發生變化[22]。“自然裂變反應堆”處于一個相對封閉的體系[28],而開放的核試驗體系裂變產物分布非常分散且不均勻。裂變產物在煙云飄散、凝結落下灰粒子的過程中,難熔元素先凝,然后按照元素的熔點從高到低相繼凝聚,使得不同粒子中所包含的放射性核素不同[29]。138Cs的半衰期很短,因而在核反應發生后很快就衰變成138Ba,而137Cs則基本沒有衰變(表1)。由于Ba的熔點顯著高于Cs[30],Ba先凝聚在灰粒子上沉降在離爆心較近的地方,Cs凝結較晚,受風的影響,會飄到較遠的地方。因此,沉降在離爆心較遠的裂變物質比近的具有相對更高的137Cs/138Ba值。此外,核裂變產物沉降到地表后因為風化作用或生物作用的影響也可能導致Cs和Ba元素分異[22]。裂變產物發生放射性Cs丟失會導致其137Cs/138Ba值減小,獲得額外放射性Cs,則137Cs/138Ba值增大。被具有高的或低的137Cs/138Ba值的裂變產物混染的自然樣品,經歷長時間的演化后,將分別表現出具有更高δ137/134Ba 或更高δ138/134Ba值的變化特征。

綜上所述,裂變物質的混染一方面會改變自然樣品的δ137/134Ba和δ138/134Ba值,另一方面會導致樣品的137Ba和138Ba發生非質量相關的變化,使其δ137/134Ba/δ138/134Ba比值偏離正常值。這些異常特征都可以作為自然樣品受到裂變物質污染的標志,相關的數據不能用于研究Ba同位素分餾機制、示蹤源區或識別地質過程等。然而,目前發表的絕大多數Ba同位素數據都只報道了δ137/134Ba或δ138/134Ba值,不利于直接排除裂變物質沾染的嫌疑,為了Ba同位素在地球和環境科學領域能夠得到更充分的應用,今后的研究中同時測量δ137/134Ba和δ138/134Ba值,可以擯除裂變產物沾染的不利影響。

4 結語

隨著Ba同位素在地球科學和環境科學領域的應用越來越廣泛,對數據的精度、準確度和代表性的要求也越來越高。本研究計算結果顯示,相對于自然樣品,核裂變產物的δ137/134Ba和δ138/134Ba值要明顯高的多,少量裂變成因Ba的加入就能夠顯著改變自然樣品的Ba同位素特征。上世紀的大規模核試驗以及核事故泄漏生成的裂變產物現在已經基本沉降在地表,其中的裂變成因Ba可能會混染并改變地表黏土、(河流、湖泊)沉積物或植物的Ba同位素組成特征,從而對Ba同位素在表層地球化學或環境科學方面的應用造成不利影響,因此,根據受到裂變產物沾染的樣品其δ137/134Ba/δ138/134Ba比值有異常的特點,在研究中同時測量δ137/134Ba和δ138/134Ba值,根據其異常特征能夠很好地排除受到裂變產物沾染的樣品。