方體定向軟通道治療小腦出血的療效分析

葉軍 余冬平 李成龍

小腦出血屬于臨床常見的神經科疾病,發病人群以老年患者為主。臨床指出,該病起病急、進展迅速,患者發病后臨床表現為枕部劇烈頭痛、眩暈、頻繁嘔吐和平衡障礙,肢體癱瘓少見,嚴重者可出現意識障礙、心跳呼吸驟而危及生命。小腦出血具有較高的致殘率及死亡率,不但會影響患者生活質量,還會危及患者生命健康[1,2]。對于小腦出血患者,以往臨床常采用開顱手術進行治療,但是老年患者身體各機能處于逐漸衰退趨勢,因此手術耐受性較差。近幾年,隨著醫療技術的不斷發展,臨床推出了方體定向軟通道治療,該治療方式屬于微創手術,治療后不但能有效改善患者神經功能,還能促進患者預后,同時該手術對患者創傷較小,治療費用低,患者及家屬更易于接受。故本次研究將2018年1月~2019年6月本院收治的小腦出血患者作為研究對象,對患者采用方體定向軟通道治療后,評價治療后并發癥發生情況、臨床指標、平衡功能、日常生活能力,具體報告如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 選取2018年1月~2019年6月本院28例小腦出血患者作為研究對象,男15例,女13例;年齡46~77歲,平均年齡(61.50±16.08)歲。納入標準:①患者及家屬具有良好的依從性;②符合小腦出血的臨床診斷標準[3]。排除標準:①患者存在手術禁忌證;②心、肝、腎等重要器官存在嚴重病變;③患有嚴重血液疾病及惡性腫瘤;④患者存在動脈瘤或腦動靜脈畸形等腦血管性疾病。

1.2 方法 所有患者均采用方體定向軟通道進行治療。患者取健側臥位,頭部墊頭圈,盡量使枕部頭皮處于自然松弛狀態,標出枕骨粗隆及橫竇線,橫竇線下2 cm 與后正中矢狀線旁開5~7 cm 交點為穿刺點。消毒鋪巾,局部浸潤麻醉,作一長約1 cm 切口,根據CT定位,取OM 線平面,穿刺方向指向對側眉弓外側至外耳孔區域(根據血腫具體位置調整),用電鉆鉆一孔,用14 號引流管穿刺,待成功置管后,選用5 ml 針筒緩慢抽出30%~50%血腫量,抽吸時注意緩慢輕柔,防止負壓過大引起再出血。如術前合并腦室積血或積水者,可先行側腦室前角穿刺外引流術,并于術后即時行頭顱CT 平掃、冠狀位加矢狀位掃描,確定血腫與引流管的位置關系。術后用氯化鈉溶液(NS) 2 ml+尿激酶3 萬單位進行血腫腔沖洗,夾閉引流管2.0~2.5 h 開放,期間密切監測患者生命體征及引流管引流情況,如引流量、引流顏色等,如有需要可隔8~12 h 重復1 次。根據患者病情定期復查頭顱CT,術后2~5 d 血腫大部分清除時拔除血腫腔引流管。腦室積血吸收無腦積水發生時拔除腦室引流管[4]。

1.3 觀察指標及判定標準 評價患者治療后并發癥發生情況及恢復情況(恢復良好)、臨床指標,比較治療前后平衡功能及日常生活能力。并發癥包括死亡、術后再出血、植物生存、重度殘疾、輕度殘疾。臨床指標包括手術時間、住院時間及術后引流管拔除時間。平衡功能評價采用Berg 平衡量表(Berg Balance Scale,BBS)進行評估,根據患者的站立能力、站立到坐、閉眼站立、站立的同時上肢前伸、轉身及單腿站立等14 項內容進行評價,每一項得分0~4 分,總分56 分,評分越高代表平衡功能越好[5]。日常生活能力采用Barthel 指數評分量表進行評價,包手進食、修飾、穿衣、如廁等共10 項內容,總分100 分,評分越高代表平衡功能越好[6]。

1.4 統計學方法 采用SPSS22.0 統計學軟件進行數據統計分析。計量資料以均數±標準差()表示,采用t 檢驗;偏態分布的計量資料以中位數(第25 百分位數,第75 百分位數)[M(P25,P75)]表示,組間比較采用Mann-Whitney 秩和檢驗。P<0.05 表示差異具有統計學意義。

2 結果

2.1 并發癥發生情況及恢復情況 治療后隨訪3 個月,患者死亡(術后再出血)1例(3.57%),植物生存2例(7.14%),重度殘疾4例(14.29%)、輕度殘疾7例(25.00%)、恢復良好14例(50.00%)。

2.2 臨床指標 患者手術時間40~60 min,術后2~5 d拔除引流管,住院時間7~12 d。

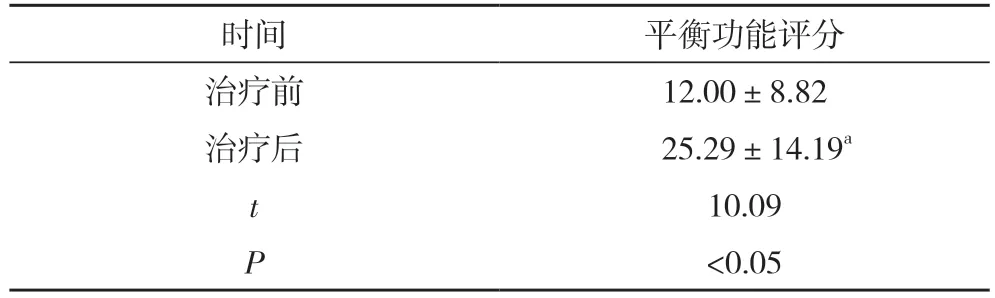

2.3 治療前后平衡功能比較 治療后,患者平衡功能評分(25.29±14.19)分高于治療前的(12.00±8.82)分,差異有統計學意義(P<0.05)。見表1。

表1 28例患者治療前后平衡功能比較(,分)

表1 28例患者治療前后平衡功能比較(,分)

注:與治療前比較,aP<0.05

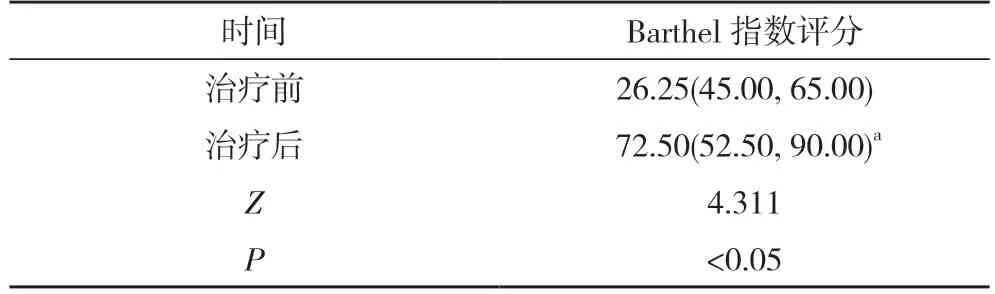

2.4 治療前后Barthel 指數評分比較 治療后,患者Barthel 指數評分[72.50(52.50,90.00)]分優于治療前的[26.25(45.00,65.00)]分,差異有統計學意義(P<0.05)。見表2。

表2 28例患者治療前后Barthel 指數評分對比[M(P25,P75),分]

3 討論

小腦出血是臨床常見的神經科疾病,發病人群以老年患者為主。小腦出血具體致病因素多樣,最常見原因為高血壓性出血,多由小腦上動脈分支破裂所致,該病起病急、進展迅速,容易合并梗阻性腦積水,造成患者死亡,因此,對于小腦出血患者,及時清除血腫對改善患者病情、減輕神經功能損傷意義重大。

本研究結果顯示,治療后隨訪3個月,患者死亡(術后再出血)1例(3.57%),植物生存2例(7.14%),重度殘疾4例(14.29%)、輕度殘疾7例(25.00%)、恢復良好14例(50.00%)。患者手術時間40~60 min,術后2~5 d拔除引流管,住院時間7~12 d。治療后,患者平衡功能評分(25.29±14.19)分高于治療前的(12.00±8.82)分,差異有統計學意義(P<0.05)。治療后,患者Barthel 指數評分優于治療前,差異有統計學意義(P<0.05)。在韓繁龍等[7]的研究中,治療后患者平衡功能、日常生活能力均優于治療前,本研究與其研究結果基本一致,具有可靠性。方體定向軟通道屬于微創手術,具體治療過程中操作迅速、簡捷,同時定向準確,置入的軟通道對患者腦部組織損傷較小,臨床效果顯著,不但能有效清除患者血腫,還能減少神經功能損傷,對于改善患者生存質量具有重要意義[8,9]。

綜上所述,采用方體定向軟通道治療小腦出血,其操作簡單、安全、快捷,有手術創傷小、出血少及手術時間短等優點,能明顯減少患者的費用及住院時間,可以明顯改善患者的平衡功能與日常生活活動能力,效果良好,值得推廣。