人工髖關節置換治療老年股骨粗隆間骨折的臨床效果

王鵬

股骨粗隆間骨折屬于常見的一種髖部骨折,據相關統計資料顯示,股骨粗隆間骨折大概占髖部骨折的1/2 左右,其病死率約在15%~20%左右,這主要是由于骨折后,患者因壓瘡、感染以及深靜脈血栓等并發癥所致[1]。通常股骨粗隆間骨折好發于老年患者,主要由于老年患者隨著機體機能的退化,大都伴有不同程度的骨質疏松癥,加之視力的退化,稍有不慎跌倒即可能導致發生股骨粗隆間骨折[2]。隨著近幾年我國老齡化問題的不斷加重,如何進一步提高老年性粗隆間骨折的治療效果以及治療安全性已經成為了越來越多學者所關注的重點[3]。隨著人工髖關節置換術的不斷成熟,其在老年股骨粗隆間骨折中的治療地位已經漸漸超過以往傳統的內固定手術治療方式[4]。因此為進一步分析人工髖關節置換術在老年股骨粗隆間骨折中的具體治療應用價值效果,本次研究抽取了本院骨科在2017年2月~2019年11月收治的98例老年股骨粗隆間骨折患者,對其展開了相應的研究分析,現將研究結果報告如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 選擇本院骨科在2017年2月~2019年11月收治的98例老年股骨粗隆間骨折患者,通過抽簽的方式將其分為參照組和研究組,各49例。參照組中男22例,女27例;年齡60~80歲,平均年齡(72.26±4.09)歲。研究組中男25例,女24例;年齡60~80歲,平均年齡(72.31±4.11)歲。兩組患者的一般資料比較,差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。納入標準:①60~80歲的患者;②符合股骨粗隆間骨折相關診斷標準的患者;③無手術禁忌證的患者;④同意簽署知情同意書的患者。排除標準:存在麻醉禁忌證的患者;②手術不耐受患者;③不按時復診患者;④凝血功能異常患者;⑤病理性骨折或者骨折不新鮮患者。

1.2 方法

1.2.1 參照組 患者采用股骨近端防旋髓內釘治療,具體方法:常規麻醉后,輔助患者采用平仰臥位,同時將患者的患肢置于牽引床上,透視下予以常規牽引復位,之后在患者股骨粗隆近端外側作一個側縱行小切口,對皮膚及皮下相關組織常規逐層切開,進針點選擇大粗隆頂點,方向朝向股骨髓腔,然后將導針常規插入之后,將進針點骨皮質予以常規擴開,常規插入主針,透視下觀察主針位置是否滿意,若滿意即可打入頭釘導針,正側位透視見均和股骨頸軸線平行,然后對導針深度進行仔細測量,選擇螺旋刀片并且敲擊其至股骨頭軟骨下骨,然后將螺旋刀片鎖緊,通過導向器將遠端螺釘予以有效鎖定后,然后再將兩枚長鎖定螺釘分別擰入,透視下觀察骨折折端對位對線是否滿意,鎖釘、主釘及螺旋刀片等位置是否正確,確定無問題后即可將切口逐層縫合,術后常規抗感染治療。

1.2.2 研究組 患者采用人工關節置換術治療,具體方法:麻醉方式為全身麻醉(全麻)或者硬膜外麻醉,手術體位為側臥體位,取髖關節后外側入路,對股骨小粗隆予以常規復位,同時加以鋼絲固定,在小小轉子上方1.5 cm 處將髖關節截除,同時清理髖臼內殘余組織,之后予以常規擴髓后根據患者實際情況填充適量骨水泥,待骨水泥硬化之后即可安裝假體,同時對髖關節予以復位,為確保復位效果,必要時可以采用鋼絲固定,期間需要留意假體植入時的前傾角及頸干角,同時以骨水泥對假體予以固定,并且對轉子粉碎骨塊予以適當固定,沖洗殘余組織,最后將切口常規關閉,術后常規抗感染治療。

1.3 觀察指標及判定標準 ①觀察比較兩組患者術后并發癥發生情況,并發癥包括感染、深靜脈血栓、壓瘡。②通過用Harris評分系統對兩組患者術前以及術后30 d的關節活動度以及功能恢復情況進行評價比較,評分越高說明效果越好。

1.4 統計學方法 采用SPSS22.0 統計學軟件對數據進行處理。計量資料以均數±標準差()表示,采用t 檢驗;計數資料以率(%)表示,采用χ2檢驗。P<0.05 表示差異有統計學意義。

2 結果

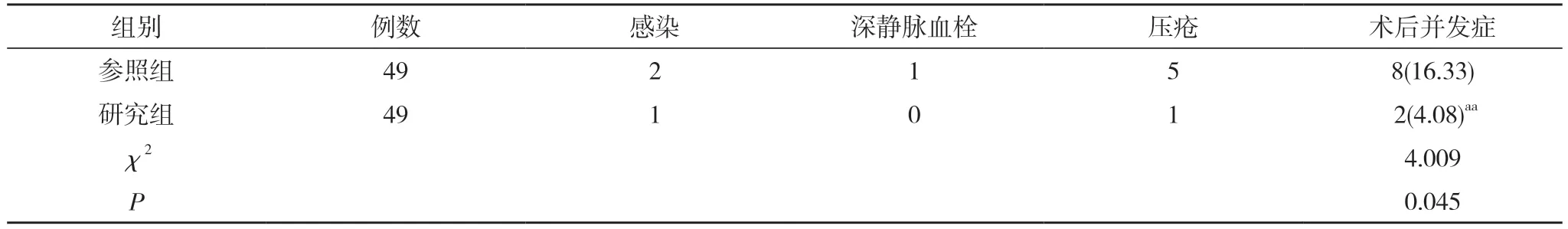

2.1 兩組患者術后并發癥發生情況比較 研究組患者術后并發癥發生率16.33%顯著低于參照組的4.08%,差異具有統計學意義(P<0.05)。見表1。

2.2 兩組患者手術前后Harris 評分比較 參照組和研究組術前的Harris 評分分別為(54.32±3.67)分和(54.35±3.63)分,組間比較差異無統計學意義(t=0.041,P=0.968>0.05);參照組和研究組術后30 d 的Harris 評分分別為(64.28±3.61)分和(72.44±2.87)分,組間比較差異具有統計學意義(t=12.386,P=0.000<0.05)。見表2。

表1 兩組患者術后并發癥發生情況比較[n,n(%)]

表2 兩組患者手術前后Harris 評分比較(,分)

表2 兩組患者手術前后Harris 評分比較(,分)

注:與參照組比較,aP<0.05

3 討論

股骨粗隆間骨折作為一種好發于老年群體的骨折類型,由于老年患者群體大多不僅伴有不同程度的骨質疏松癥,同時還可能合并各種呼吸系統以及心腦血管系統疾病,因此其在發生股骨粗隆間骨折后,長期臥床更容易導致誘發各種并發癥[5,6]。及時進行外科手術治療能夠在一定程度上縮短患者的臥床時間,促進患者早日康復。在股骨粗隆間骨折患者的內固定治療中,股骨近端防旋髓內釘是近幾年臨床常用的治療方式之一,雖然該治療方式能夠在一定程度上改善松質骨治療,同時可進一步提高穩定性的治療效果[7,8],但是隨著臨床對其不斷的深入研究,發現該術式的二次翻修率較高,大約有三成股骨粗隆間骨折股骨近端防旋髓內釘術治療的患者術后需要進行二次翻修[9]。

人工髖關節置換術是目前臨床中應用廣泛的一種手術治療方法,該術式固定牢靠,療效理想,術后患者無需太長的臥床時間即可進行早期功能鍛煉,因此可在很大程度上減少各種并發癥的發生[10]。在本次研究中,研究組患者選擇了骨水泥型假體,而骨水泥在硬化之后,不僅固定了假體,以便患者術后能夠盡早進行早期功能鍛煉,同時硬化后的骨水泥具有相對較高的機械穩定性,能夠有效將假體和股骨進行融合,應力被傳到股骨遠端,這有利于患者術后能夠進行早期負重鍛煉,除此之外,由于髖部骨的應力減少,患者的骨折部位愈合速度也會加快[11]。本次研究結果顯示,研究組患者并發癥發生率4.08%顯著低于參照組的16.33%,差異具有統計學意義(P<0.05)。參照組和研究組術前的Harris 評分分別為(54.32±3.67)分和(54.35±3.63)分,組間比較差異無統計學意義(t=0.041,P=0.968>0.05);參照組和研究組術后30 d 的Harris 評分分別為(64.28±3.61)分和(72.44±2.87)分,組間比較差異具有統計學意義(t=12.386,P=0.000<0.05)。說明人工髖關節置術無論是在降低患者術后并發癥方面,還是在術后髖關節功能恢復方面都更具優勢,對患者術后康復更為有利。

綜上所述,在老年股骨粗隆間骨折患者的治療中,人工髖關節置術治療價值顯著,治療安全性高,值得在當下臨床治療中大力推廣實施。