關節鏡下微骨折術治療膝關節軟骨損傷的療效觀察

劉丙科 黃平 歐陽思強 范乃人

膝關節是復雜且重要的部位,出現損傷后影響患者的運動功能[1]。膝關節軟骨缺乏血液的供應,細胞代謝緩慢,損傷后難以修復,即便是微小的軟骨損傷也能出現嚴重的癥狀,最終引起關節退行性變。膝關節軟骨損傷較常見,影響關節的穩定性[2]。骨關節炎、類風濕性關節炎等病變引起關節軟骨變性、受損[3]。目前主要的治療方法包括手術治療,傳統的手術方式創傷大,不良反應多,不利于康復。近年來隨著微創技術的發展,關節鏡下微骨折術創效小、恢復快等廣泛應用于治療中[4]。本研究選取2017年1月~2018年12月收治的66例膝關節軟骨損傷患者,探析關節鏡下微骨折術治療膝關節軟骨損傷的療效。現報告如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 選取2017年1月~2018年12月收治的66例膝關節軟骨損傷患者,分為觀察組和對照組,各33例。其中觀察組男20例,女13例;年齡20~61歲,平均年齡(43.09±8.17)歲;左膝損傷12例,右膝損傷10例,雙側膝損傷11例。對照組男19例,女14例;年齡19~68歲,平均年齡(43.26±8.25)歲;左膝損傷10例,右膝損傷11例,雙側膝損傷9例。兩組一般資料比較差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

1.2 納入及排除標準 納入標準:經過磁共振成像(MRI)確診;未接受其他手術;不存在禁忌證。排除標準:伴有心血管疾病;伴有內分泌疾病;伴有肝腎功能不全。

1.3 方法

1.3.1 對照組 患者采用關節鏡下關節清除術治療。分別在膝關節前內側、外側作切口,清除軟骨損傷的部位,去除松動的軟骨,采用灌流液沖洗關節腔,完成手術。術后24 h 內采用冰袋冷敷,分析軟骨損傷的部位和范圍,制定康復計劃,2 d 后進行康復訓練。

1.3.2 觀察組 患者采用關節鏡下微骨折術治療。取仰臥位采用硬膜外麻醉,在患者膝關節作入口,首先檢查患者的膝關節情況,處理損傷區域,切除多余的滑膜組織,徹底清除軟骨損傷區域,修正成邊緣呈堤的池狀區域。清除鈣化區域,在損傷區域周邊鉆垂直的空洞,制作微孔,打孔的形狀呈同心圓,間距盡量小,控制3 個/cm2為宜。術中如果流出液體,或者形成血凝塊,需要吸盡液體。

1.4 觀察指標及判定標準 ①比較兩組臨床療效,根據文獻[1]將臨床療效分為顯效、有效、無效,總有效率=顯效率+有效率;②比較兩組VAS 評分,評分越高疼痛越重;③比較兩組Lysholm 評分,評分越高功能越好。

1.5 統計學方法 采用SPSS20.0 統計學軟件處理數據。計量資料以均數±標準差()表示,采用t檢驗;計數資料以率(%)表示,采用χ2檢驗。P<0.05 表示差異有統計學意義。

2 結果

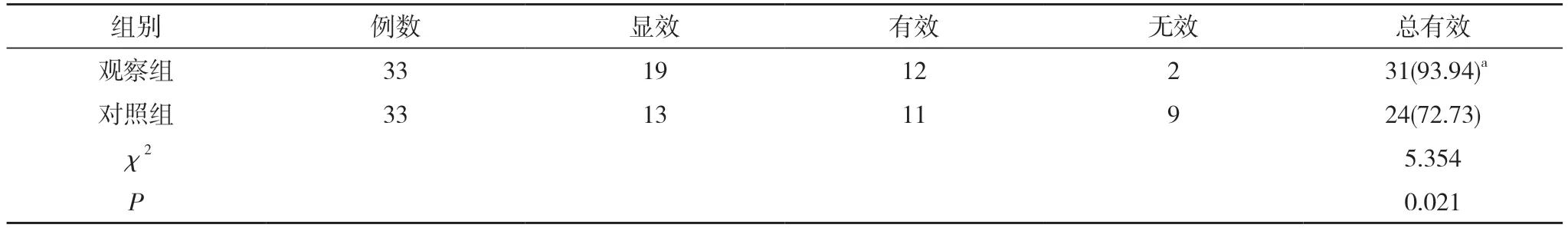

2.1 兩組臨床療效比較 觀察組治療總有效率為93.94%(31/33),高于對照組的72.73%(24/33),差異有統計學意義(P<0.05)。見表1。

表1 兩組臨床療效比較[n,n(%)]

2.2 兩組VAS 評分比較 觀察組VAS 評分為(4.75±0.57)分,低于對照組的(6.23±0.62)分,差異有統計學意義(P<0.05)。見表2。

表2 兩組VAS 評分比較(,分)

表2 兩組VAS 評分比較(,分)

注:與對照組比較,aP<0.05

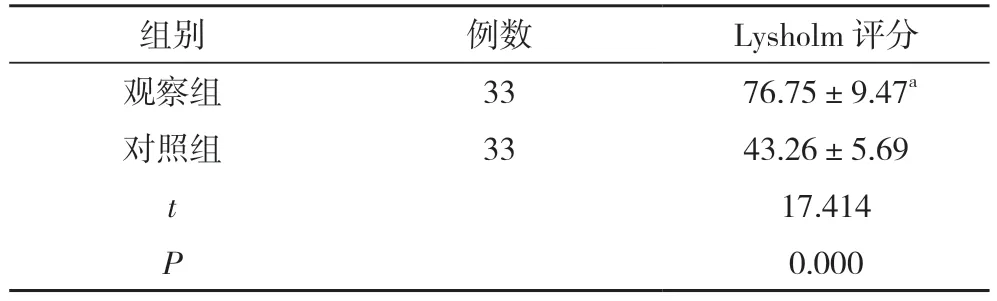

2.3 兩組Lysholm 評分比較 觀察組Lysholm 評分為(76.75±9.47)分,高于對照組的(43.26±5.69)分,差異有統計學意義(P<0.05)。見表3。

表3 兩組Lysholm 評分比較(,分)

表3 兩組Lysholm 評分比較(,分)

注:與對照組比較,aP<0.05

3 討論

軟骨中無血管及神經,一旦受到損傷很難愈合。關節軟骨可以傳導接觸應力,維持和承受,軟骨損傷影響正常的勞動。關節軟骨損傷發生率達5%,嚴重影響患者的身體健康[5]。膝關節軟骨損傷是導致關節損傷或骨性關節炎的重要原因,妨礙患者的日常生活,導致患者及家屬的生活質量下降,一直是骨科治療的難題。因此應該選擇合適的手術方法治療患者,恢復膝關節的正常運動功能,進而提高患者的生活質量。

關節鏡下微骨折術采用微創技術使用特制的尖錐在裸露骨面制造微型骨折,導致出血及血凝塊覆蓋在軟骨表面,骨髓干細胞分化為纖維軟骨取代受損的組織,修復軟骨缺損區域[6]。微骨折術采用骨髓干細胞填充缺損區域釋放生長因子,刺激干細胞轉移至血凝塊,修復軟骨。微骨折術之前常采用軟骨下鉆孔修復軟骨缺損,近年來采用骨移植和軟骨細胞移植應用于局部軟骨缺損,但是均存在一定的局限性。關節鏡下微骨折術后促進軟骨恢復和增長,迅速恢復關節功能,治療效果較好。

本研究中,觀察組治療總有效率為93.94%(31/33),高于對照組的72.73%(24/33),差異有統計學意義(P<0.05)。觀察組VAS 評分為(4.75±0.57)分,低于對照組的(6.23±0.62)分差異有統計學意義(P<0.05)。觀察組Lysholm評分為(76.75±9.47)分,高于對照組的(43.26±5.69)分,差異有統計學意義(P<0.05)。說明關節鏡下微骨折術對膝關節軟骨損傷的療效優于關節鏡下關節清除術。

手術前全面檢查患者的損傷區域,了解損傷的程度、范圍,如果是軟骨下骨缺失、全身免疫性疾病導致的軟骨損傷,骨關節炎伴有不同程度的滑膜炎,應該先行清理關節面再進行微骨折術[7]。微骨折術作為修復軟骨損傷的技術,操作簡單、創傷小,是治療膝關節軟骨損傷的重要方法。兩組患者均在術后24 h 內采用冰袋冷敷,分析軟骨損傷的部位和范圍,制定康復計劃,2 d 后進行康復訓練。術后的康復訓練對療效也有一定的作用,術后應該限制負重,術后拄拐8 周,防止缺損區較大影響纖維軟骨的形成,同時應該減少關節粘連[8]。

關節鏡下微骨折術作為新型的治療方法,治療膝關節軟骨損傷的療效較好。關節鏡下微骨折術治療膝關節軟骨損傷的優點為:①消耗的設備和物品較少,操作簡單,基本所有醫院均可開展治療;②保留完整的軟骨下板,提高了愈合率;③控制穿孔的深度,保護骨組織的力學結構;④手椎避免熱損傷;⑤采用尖錐可以控制穿孔的深度;⑥清除軟骨的受損區域,便于修復。

綜上所述,關節鏡下微骨折術治療膝關節軟骨損傷的療效較好,能明顯減輕疼痛程度,改善膝關節功能。