2 型糖尿病住院患者糖尿病視網膜病變的相關危險因素分析

曾桓光 李志珍 張麗萍

糖尿病是臨床常見內分泌代謝疾病之一,對人體健康造成一定危害。DR 是反映血液系統損害、內分泌系統損害與糖尿病代謝紊亂的主疾病[1],隨著糖尿病患病時間的增加,DR 患病率越來越高,是造成視力降低或者喪失的主要因素[2]。現階段,關于DR 的誘發機制依舊不明,所以,加強對影響DR 因素的關注[3]。對DR 的預防及治療有積極的意義。本文主要針對2 型糖尿病住院患者DR 的相關危險因素進行綜合分析,具體報告如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 選擇五華縣人民醫院2017年1月~2019年12月收治的460例2 型糖尿病住院患者作為研究對象。其中,男237例,女223例;年齡35~81歲,平均年齡(58.64±7.88)歲。將有DR 的患者歸為DR組(140例),將NDR 的患者歸為對照組(320例)。DR組中男74例,女66例;NDR組中男163例,女157例。兩組一般資料比較,差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。研究經醫院倫理委員會批準。

1.2 納入及排除標準

1.2.1 納入標準 ①與2 型糖尿病診斷標準相符;②自愿簽署知情研究同意書;③溝通、理解、表達能力正常。

1.2.2 排除標準 ①具有精神疾病史和心理障礙史;②存在心、腎、肝器官功能不全;③神志意識模糊;④妊娠及哺乳期婦女;⑤凝血功能障礙嚴重;⑥患者因個人因素拒絕或者中途選擇退出者。

1.3 方法 分析460例患者的臨床資料并采集相關指標,具體指標如下:病程、舒張壓、收縮壓、糖化血紅蛋白、空腹血糖、餐后2 h 血糖、甘油三酯、總膽固醇、低密度脂蛋白膽固醇、高密度脂蛋白膽固醇、谷草轉氨酶、谷丙轉氨酶、尿素氮、尿肌酐。眼壓、眼底檢查及眼底熒光造影檢查由眼科專業人員進行,釆用TOPCON 眼底造影儀進行眼底照相及血管造影檢查。DR 分型采用2002年悉尼國際眼科學會議制訂的新DR 國際分型。

1.4 觀察指標 分析2 型糖尿病住院患者DR 相關危險因素。

1.5 統計學方法 采用SPSS20.0 統計學軟件處理數據。計量資料以均數±標準差()表示,采用t檢驗;計數資料以率(%)表示,采用χ2檢驗;危險因素分析采用Logistic 多因素回歸分析。P<0.05 表示差異有統計學意義。

2 結果

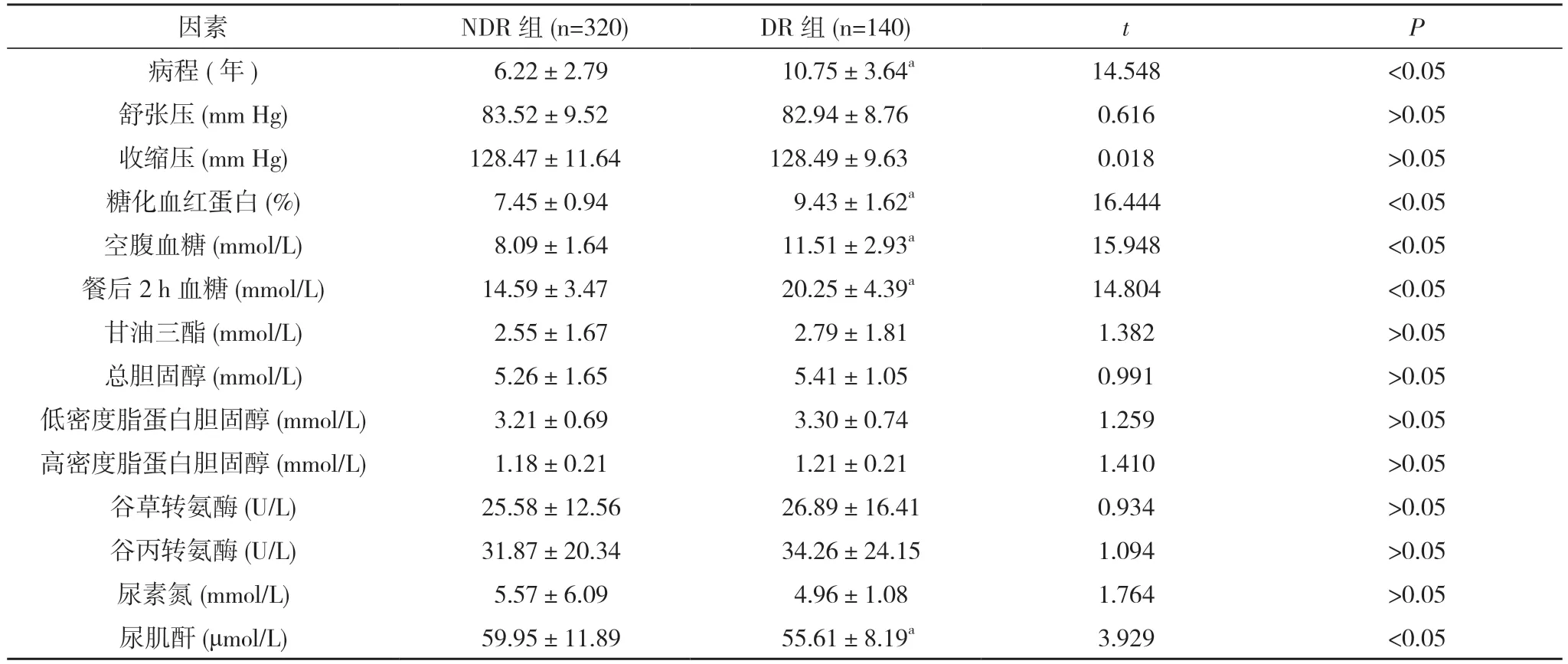

2.1 DR 發生的單因素分析 DR組病程(10.75±3.64)年長于NDR組的(6.22±2.79)年,尿肌酐(55.61±8.19)μmol/L 低于NDR組的(59.95±11.89)μmol/L,糖化血紅蛋白(9.43±1.62)%、空腹血糖(11.51±2.93)mmol/L、餐后2 h 血糖(20.25±4.39)mmol/L 高于NDR組的(7.45±0.94)%、(8.09±1.64)mmol/L、(14.59±3.47)mmol/L,差異均有統計學意義(P<0.05)。兩組舒張壓、收縮壓、甘油三酯、總膽固醇、低密度脂蛋白膽固醇、高密度脂蛋白膽固醇、谷草轉氨酶、谷丙轉氨酶、尿素氮比較,差異均無統計學意義(P>0.05)。見表1。

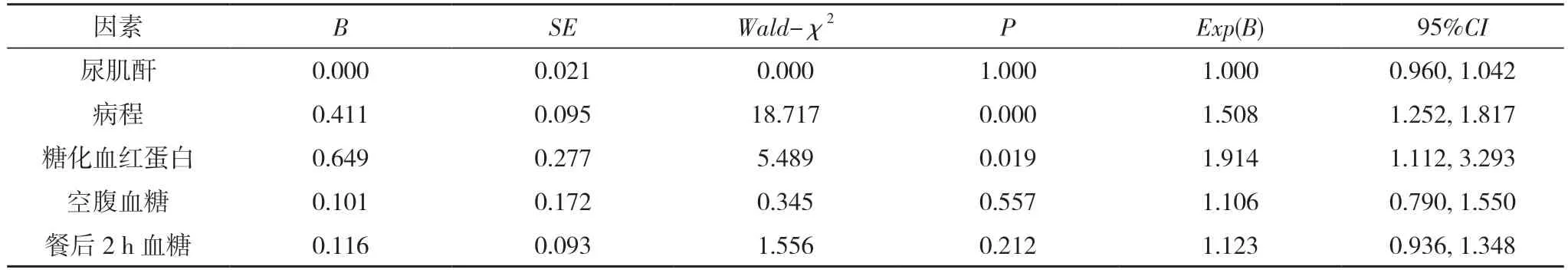

2.2 DR 發生的多因素Logistic 回歸分析 經Logistic多因素回歸分析,影響DR 的主要危險因素包括糖化血紅蛋白和病程(P<0.05)。見表2。

表1 DR 發生的單因素分析()

表1 DR 發生的單因素分析()

注:與NDR組比較,aP<0.05;1 mm Hg=0.133 kPa

表2 DR 發生的多因素Logistic 回歸分析

3 討論

在社會經濟飛速發展的背景下,人類平均壽命越來越長,全球所有國家中,糖尿病均已經發展成為對人類身體健康造成一定危害的疾病[4]。DR 是糖尿病常見并發癥之一,是嚴重的致盲眼病[5]。近年來,DR 患病率越來越高。因此,通過對糖尿病住院患者的DR 危險因素分析能為本地區的防盲、治盲提供有力的依據。本研究對2017年1月~2019年12月的收治的460例2 型糖尿病住院患者資料分析顯示,住院患者DR 患病率高于以人群為調査對象的DR 患病率。

DR 的發病機制至今尚未完全明確。國內外大量文獻研究已表明,DR 是由多因素共同作用的結果。糖尿病病程是公認的DR 危險因素,患病時間越長,DR發生率越高。根據本研究結果顯示,DR組病程較NDR組長,差異有統計學意義(P<0.05)。同樣可以得出病程是DR 危險因素的結論。血糖同樣是DR 影響危險因素之一,血糖控制效果與DR 病情嚴重程度存在緊密聯系。高血糖極易對內皮細胞代謝和毛細血管周細胞造成影響,不僅增加了血管通透性,也導致基底膜厚度增加、血漿蛋白滲漏、血管腔狹窄,進而造成視網膜缺血、形成新的血管、釋放血管生成因子,長時間高血糖狀態是造成DR 出現的主要危險因素。合理控制血糖能夠對微血管病變的出現及眼部并發癥的發生有效預防[6]。據有關資料顯示[7],糖化血紅蛋白水平與DR 疾病的患病率呈正相關,糖化血紅蛋白同樣是誘發DR 的危險因素。本次研究經單因素分析,DR組病程長于NDR組,尿肌酐低于NDR組,糖化血紅蛋白、空腹血糖、餐后2 h 血糖高于NDR組,差異均有統計學意義(P<0.05)。可見,影響DR 的單因素包括尿肌酐、病程、糖化血紅蛋白、空腹血糖及餐后2 h 血糖。但是空腹血糖及餐后2 h 血糖僅可以將瞬間血糖水平反映出來,而且很容易受到飲食、用藥等因素的作用發生改變,單次或者多次血糖檢測均無法準確的將DM 患者病情反映出來。而糖化血紅蛋白可以將近3 個月內的平均血糖水平反映出來,同餐后2 h 血糖與空腹血糖水平相比,其更能夠從客觀角度對DR 疾病的發生和發生進行評估和預測,從而做到及早預防和治療DR。

相關研究顯示[8],DM 患者中舒張壓及收縮壓明顯提高,患者DR 發生率較高。血壓水平的升高極易對視網膜血流造成影響,造成視網膜呈現高灌注狀態,進而對視網膜毛細血管內皮細胞造成損傷,使得DR 加重。但是,本實驗中高血壓并不是DR 的主要危險因素。血脂指標有甘油三酯、低密度脂蛋白膽固醇、總膽固醇及高密度脂蛋白膽固醇,DR 與脂質代謝紊亂存在緊密聯系。但是,國內和國外的資料中并未定論血脂與DR 的關系。有關研究人員認為[9],糖尿病患者血脂水平提高,可利用非酶促糖基化多元醇通路導致組織過氧化,進而損傷了血管壁,造成內皮功能紊亂。同時高血脂可使細胞膜紙質結構發生改變,最終形成微血栓,損傷視網膜屏障,最終出現視網膜病變。此外,血-視網膜屏障受到損傷,造成血漿脂蛋白滲漏,進而出現視網膜滲出和水腫等病變。相關研究顯示[10],血漿脂蛋白水平與滲出的脂蛋白呈正相關,同時也加重了病變。

本次研究結果經Logistic 多因素回歸分析得出,影響DR 的主要危險因素包括糖化血紅蛋白和病程(P<0.05)。患病時間的增加和糖化血紅蛋白水平的異常均會影響糖尿病患病程度,促使DR 的發生和進展。

綜上所述,對于存在高危險因素的2 型糖尿病患者而言,應加強對危險因素的關注,定期對眼部進行檢查,以便及早發現眼底疾病,并實施有效預防和治療措施,從而降低致盲率。