混合式智慧課堂教學模式初探

王福華?代云水

隨著《教育信息化2.0行動計劃》的發布,智慧課堂成為當前基礎教育領域的“熱詞”之一。智慧課堂究竟是什么?它與我們傳統的課堂究竟有哪些不同?對此,筆者做了一些探索。

智慧課堂教學模式將智慧課堂中的人(教師、學生)與技術有機關聯,它區別于傳統課堂教學模式,以學生智慧發展為宗旨,關注智能化技術對學生的作用,致力于構建理想形態的智慧課堂[1]。縱觀各類智慧課堂教學模式,哪些是符合我們教學實際的,筆者從兩個方面進行了探索。一是智慧教育發展具有階段性,學校要明確本校所處的信息化發展階段。二是學校要分析各類智慧課堂教學模式的適用場景,探索符合教學實際的智慧課堂教學模式。

一、混合式教學是有效的教學方式

混合教學指的是指傳統的面授教學模式與網絡在線教學模式相結合的一種模式[2]。傳統的課堂結構在完成教師“教”的任務時是高效的,但學生學得如何,教師不得而知,課堂上師生一問一答,看似學生掌握得挺好,到底有多少學生隨聲附和,教師難以統計,因材施教成為空談。這種教學模式秉持的觀念是,老師講了,學生就該會了,學生會做題了,教學目標就實現了。為了提高教學成績,教師就拼命講,學生課后拼命做題。教師除了認真備課寫教案,認真講好每節課,還要認真批改作業,因為批作業是了解學情的唯一有效方法,導致師生負擔過重、苦不

堪言。

線上教學能為學生提供更加豐富的學習資源,不僅有常規的紙質資源,還有各類多媒體資源,更有利于學生自主學習。這種方式突破了傳統課堂單一的評價與反饋,教師能及時掌握學生的學習情況,教學指導更加精準。智能化的學習、評價系統,根據每個學生的學習情況推送資源,不僅減輕師生的負擔,而且使個性化教學成為可能。在這種環境下,線上互動、交流、分享極其方便,有利于小組協作學習,有利于集體智慧的生成。

然而,線上學習帶來諸多優勢的背后,也隱藏著多方面的問題。第一,在線學習資源眾多,質量參差不齊,學生選擇困難,教師應該為學生嚴格篩選學習內容,引導學生選擇有價值的學習資源。第二,大部分學生的學習自主性得不到保障,尤其是低年級學生,因此,需要為學生提供學習方向和支持服務。第三,線上的交流、互動、分享需要利用社交軟件,沒有教師的監管,學生的社交行為有時會影響學習效果。

相對于傳統的面授教學模式與網絡在線教學模式,混合式教學能夠結合在線教育與面授教育二者之間的優勢,實現優勢互補、減負增效。實踐證明,混合式教學是有效的教學方式[3]。

二、實現混合式教學模式需明確本校所處的信息化發展階段

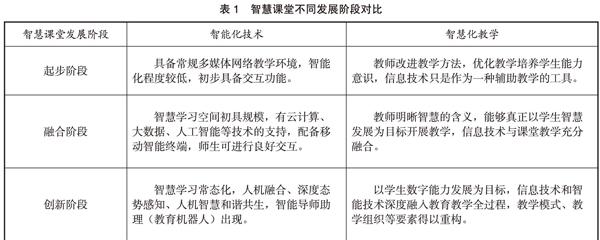

從智能化技術與智慧化教學發展兩個維度,筆者將智慧課堂發展過程劃分為三個階段,即起步、融合與創新(見表1)。

表1 智慧課堂不同發展階段對比

智慧課堂發展階段 智能化技術 智慧化教學

起步階段 具備常規多媒體網絡教學環境,智能化程度較低,初步具備交互功能。 教師改進教學方法,優化教學培養學生能力意識,信息技術只是作為一種輔助教學的工具。

融合階段 智慧學習空間初具規模,有云計算、大數據、人工智能等技術的支持,配備移動智能終端,師生可進行良好交互。 教師明晰智慧的含義,能夠真正以學生智慧發展為目標開展教學,信息技術與課堂教學充分融合。

創新階段 智慧學習常態化,人機融合、深度態勢感知、人機智慧和諧共生,智能導師助理(教育機器人)出現。 以學生數字能力發展為目標,信息技術和智能技術深度融入教育教學全過程,教學模式、教學組織等要素得以重構。

我國很多學校處于起步階段,正逐步進入融合階段。我校于2018年引進以云計算、大數據、人工智能等技術支持的智慧課堂和智慧學習系統,師生均已配備了移動智能終端,教育信息化步入融合階段,在此教學環境支持下,我們對混合式教學進行了一些探索。

為了進一步說明智慧課堂教學模式的進階式設計,我們以北京師范大學出版社版歷史八年級下冊第13課“祖國統一的歷史大潮”為例進行說明。

筆者以智慧教學目標為導向,以智慧課堂和智慧學習平臺為支撐。課前,引導學生進行線上預習,線上測評,根據智能批閱與分析結果,制訂與調整教學策略;課中,筆者圍繞“一國兩制”偉大的創舉,在智慧課堂的支撐下,利用人人交互、人機交互等手段,幫助學生分析問題,最終促進學生解決問題、創新創造等高階思維能力的提升;課后,根據學習目標的達成度,筆者有針對性地向學生推送個性化訓練資源,進行智能批閱與反饋。

相對于傳統教學模式,混合式教學模式是對其優點的繼承、不足的改進。有了移動智能終端、智慧學習平臺等技術支持,傳統教學中無法實現的個性化學習、精準教學、以學定教等,在混合式教學中得以實現,學生的思維空間得以進一步延展。

參考文獻

[1] 于穎,陳文文.智慧課堂教學模式的進階式發展探析[J].中國電化教育,2018(11):126-131.

[2] 林莉蘭.混合式學習模式下高校網絡自主學習及評價活動調查[J].中國電化教育,2016(11):74-78.

[3] 白倩,張舒予,沈書生.面向混合學習的學習支持服務體系設計與實踐[J].中國電化教育,2018(8):107-115.

(作者單位:山東省北鎮中學)

責任編輯:李莎

lis@zgjszz.cn