太極拳一身備五弓

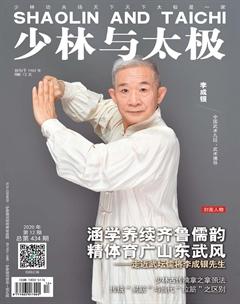

王占斌

“一身備五弓”最早由陳式太極拳宗師陳發科提出,后來逐漸被太極拳家、太極拳愛好者重視,之后太極學界對“一身備五弓”的認識仁者見仁,智者見智。

所謂五弓,是個形象的比喻,是指人的身體若一張弓,左右手臂若兩張弓,左右腿足若兩張弓,加起來共五張弓。

以下摘自陳發科的學生顧留馨與沈家楨合著的《陳式太極拳》一書,是對“一身備五弓”較為經典的論述。

“身弓以腰為弓把,臍后腰脊命門穴始終以意貫注,中定而不偏倚搖擺;放勁時命門穴須往后撐,‘暗門(頸椎第一節)和尾閭骨為弓梢,上下對稱;調節動度,加強其蓄吸之勢。身弓備,則腰部柔韌中定而下沉,上于‘暗門虛豎,下于尾閭骨前送而內勁有上翻之意。尾閭骨要前送,則無突臀之病;臀又要有上泛之意,則內勁自襠中上翻,經脊背至頭頂而下,氣落丹田,日久任督二脈自然貫通。

手弓以肘為弓把,以意注于肘節,使沉著松靜而有定向。手腕和項下鎖骨為弓梢,弓梢必須固定,前后對稱。手在松柔靈活中用‘坐腕來固定(掌根微微著力而下沉,腕節柔而不軟謂‘坐腕)。鎖骨用意來固定,不使偏倚搖擺,鎖骨管著兩手的動向,鎖骨的固定是兩手固定的前提。

足弓以膝為弓把,胯骨與足跟為弓梢。足弓備,則膝節有力而微前挺,胯骨松沉而后撐,足跟下沉而勁往上翻,腰腿之勁自然相順相隨,是謂‘有上則有下,有前必有后,有左必有右,相反相成,對拉勻稱,自然能勁起腳跟,上宰于腰,通于脊背,形于手指。”

以上論是在理論上闡述了“一身備五弓”,對如何運作沒有提及。“一身備五弓”看似簡單,若想應用自如,要在節節貫穿上下功夫。仿佛一顆一顆的珍珠,要想成為一件完美的藝術品,需要一根特定的線來串聯。串成項鏈后,這些珠子才既是相對獨立的珠子,又是一條完整的項鏈。這個串聯的線,不是普通的線,它是特定的,要有彈性,要有韌性。那么,在人體中,什么才是這根特定的線?手臂上的大筋、腰背部的大筋、腿部的大筋是主要的,其他的小筋也是,否則做不到節節貫穿。

當我們對太極拳“一身備五弓”有了認知后,就要從身體里找尋和認知,“一身備五弓”打出的是整勁,這是一個渾厚的勁兒,由松散而匯聚,由匯聚而爆發。在應用中找對點,“意氣君來骨肉臣”,心念一動而“箭”已出,找對點,“箭”就不會偏離方向,找不對點,放出的“箭”就無力。找點,還是一個中的問題,相當于放出的“箭”命中靶心,發出的整勁兒才能奏效。

“一身備五弓”,身弓是核心,手弓和足弓,更多的是肩負了上下傳遞的重任,真正發揮巨大作用的是身弓。身弓是松活彈抖的源頭和發動機,牽一發而動全身,一動無有不動。

五弓要合一,真正的發放,沒有哪根弓是閑著的。太極拳架中六封四閉、連珠炮打、上步七星、雙沖、高探馬等拳勢的單操手,都可以拿來訓練“一身備五弓”。

(編輯/劉強)