春草明年綠

文/陳雨喬

我家對面便是同濟醫院,而我的初中和小學都是在那里度過的,父親也是一名醫生。因此我的生活中與醫院相關的痕跡還是很多的。記得小學的時候裘法祖先生去世,我們學校便用了一整個下午講述他相關的故事,當時的我尚且不懂這意味著什么,只是模模糊糊地覺得一顆閃耀的星星又熄滅了。

初中的時候租房子住,房子不高,也就三層左右,因此許多人在院子里養了花。里面養的最用心的是一個退休的醫生奶奶,她的花總是比別人的開得要好些。我有幾次嘗試養花,都以失敗告終,她見我有些沮喪,便總是笑瞇瞇地對我說,現在不是養花的季節,明年春天就好啦。

然而第二年的春天來的時候,我就快中考了,自然沒有時間關心我的那些花。因為上晚自習的原因,回來的時候天也就黑了,原來奶奶站在院子里面澆花的那副畫面再也沒見過了。

我中考完以后回去收東西的時候遇到了她,她好像還記得我,指著我原來養死的那些花給我看,這時候它們已經完全自然生長開了,你看,只要春天到了,花自然就能開的,她依舊這樣笑著說。

接著我便搬到了現在的小區,小區里大多住的也是醫生,和我的父親多多少少有些交集,每次遇到我便問我,最近怎么樣啊,家里忙不忙啊,和之前的鄰居沒什么太大的區別。高三的時候問得最多的自然就是想考哪個大學啊,將來干什么啊。高考當時對我來說只是一場分數的較量,我對未來要干什么其實毫無頭緒,只是父親希望我也能當醫生,我便總是回答說,可能想學醫吧,但是學醫分太高啦,不知道考不考的上呀。

學醫好,學醫好,我那些鄰居也總是這樣說著,對自己的工作有著莫大的自豪。

不過各種陰差陽錯,我到底是沒學成醫,挑了個自己相對喜歡的專業。父親剛開始看起來還有些可惜,不過很快他又說,學醫太辛苦啦,女孩子還是去做自己喜歡的吧。

當我從學校回家的時候是一月初,那時候我覺得這不過是個尋常的寒假,我會在家里呆幾天,然后再用幾天和同學聚一聚,接著就是春節,在熱鬧的氣氛中又過一年。所以我那幾天呆在家里,家里的氣氛倒有些緊張,有天晚上父親突然說,今年過年我們就不回去了。我很奇怪,每年都是他盼著趕緊結束工作回家過年,此時距離武漢封城還有十幾天,沒有人想到這場災難會持續這么久。

看新聞,那些因為救治病人而染病的醫生離我似乎很遠,而通過父母的談話,這些人又似乎就在我的身邊。

父親科室有的年輕醫生已經值班很久了,因為擔心有潛在的風險,半個月沒有回家。父親的朋友圈里,更是充斥著這樣那樣的請愿書,其中最讓我震動的是一個約莫三十多的醫生,他說,家中有一兄長,若不幸染病,兄長可繼續贍養父母,故無后顧之憂。

若是只在網上看到這樣的消息,我或許不會有那么大的觸動,然而正是這些人,我都認識,我之前沒有意識到那些我總是遇到的和藹的鄰居,會與這個可怕的疾病有如此密切的關系。

那幾天我還是戴著口罩出門,在電梯里還是會遇到去上班的醫生們,有認識我的就笑瞇瞇地提醒我,最近要多注意啊,我們醫院里都已經非常重視了。這樣安心的笑臉和我聽到的消息中的嚴重相去甚遠,我心懷僥幸,或許我知道的是謠言呢,或許真實情況沒那么可怕。

可惜我聽到的都是真的,甚至真實情況更為嚴重,幾天后,武漢封城。

此時全國的目光都集中在武漢身上,武漢的那幾家大醫院更是承受了巨大的壓力,此事的前幾天,出了陶勇醫生被襲擊的事件,在這種時間點,更有種醫生腹背受敵的悲愴感。

網上全都在為武漢加油,可是僅僅是精神的支持是沒有辦法戰勝病毒的,醫院需要的是物資。

我原來和父親談過“非典”的事,他說,他“非典”的時候也還是個年輕醫生,年輕人自是有一腔熱血,差點要被隔離。“無論生死,不計報酬”也不是現在才有的口號,那個時候就已經有人喊出來了,不過雖然心里是這么想的,還是覺得要是就這個事嘉獎一下表現好的,也是應該的,他開玩笑般的說。

但是那個時候也是幾乎把醫生捧到神壇,過去后,醫患矛盾,卻一直都在惡化。

武漢封城了,所有的工作都可以停,唯獨醫院不可以。

每天早上我看著父親出門,我都很想說,能不能不上班了,但始終沒有說出口。他似乎是看出了我的擔心,開口安慰我,沒事的,我不去發熱門診,我們醫院的防護還是做的很好的。然后包裹得嚴嚴實實出門。

而我在家里,剛封城的那幾天恍恍惚惚的,我不停地看微博,把自己暴露在信息流下。我看到微博上對武漢政府的各種痛斥,醫院的求助,還有那些始終得不到救治的人。我覺得這一切都發生的太快了,明明兩個月前武漢還在開軍運會,道路和許多建設都翻修了一遍,一切都好像在說,武漢會向著一個更好的未來發展,為什么突然一場疾病,就能將這個九省通衢的城市變成一座“死城”。

除夕夜的那一天更是將這種分裂的情緒推到了極端,以網絡為一道堅固的壁壘,將人間驟然劈成兩半。一邊是闔家團圓,一起看春晚為節目歡笑,為新一年的到來祈禱,另一邊又如人間地獄一般,護士醫生為物資不夠,自己身體疲憊而崩潰。我身處在墻的這一邊,我聽到了墻那邊的哭喊,而然也只是聽到而已,什么也做不了。

除夕在這樣分裂的氣氛中過去了,像極了二戰時期德軍和英軍為了圣誕而停戰的一夜,第二天醒來,災難不會過去。

因為這樣的特殊時期,飯桌上自然總是會多多少少的聊到這個話題,父親是個醫生,我小時候自然是希望我也能當個醫生,我小時候只是單純不喜歡這種人生被安排的感覺,就會任性地頂嘴頂回去,我可不想像你這樣半夜突然還要跑去醫院。他聽到會愣一下,然后說,確實,女孩子做這個還是太辛苦了。而這幾天,他總是有意無意地說,還好你沒去學醫,帶著點當父親的人特有的慶幸。

我卻不這么想,有一天看早間新聞的時候,看見別省的醫療隊來支援武漢,里面一個主任聲嘶力竭地說,我把他們都交給你,你可要原封不動地給我把人帶回來。我心里很復雜,這陣子除了在微博上轉一轉相關的消息我幾乎什么都做不了。

春草明年綠,王孫歸不歸,看著這個新聞和電視機旁邊的一小盆半死不活的植物,我突然想起了原來那個醫生奶奶說的話,春天,到了春天一切都會好起來了。

我還是會刷微博,我看見情況正在好轉,外地的醫療物資陸續到達,更有許多平凡者的善意,因此,雖然患病人數一天天增加,我的心情卻并不像剛開始的那幾天那樣低沉,立春一天天近了,我想武漢的春天或許也快要來了。

和小時候學的課文不一樣,課文里總寫,人要感謝災難,災難會給你帶來一些成長。我現在并不認為災難是有意義的,它只帶來了人民的哭喊,而等災難到達盡頭回顧它周身圍繞的光環,那光環也不是災難本身,是由血和淚組成的閃耀的人性。

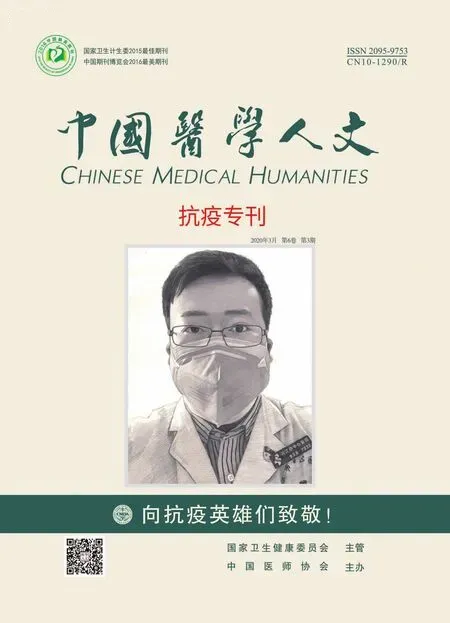

眾志成城 攝影/王 潔 浙江大學醫學院附屬第四醫院

在家里不能出門的日子,時間有種微妙的重復感,除去剛開始不習慣的幾天,后來的每天都仿佛是重復的,除了很想曬太陽以外,似乎讓我一直這么過下去也可以,但事情總是會有變化。

本來是一個很平常的中午,我照例睡午覺,然后被父母匆忙的叫聲和收東西的聲音吵醒了,我去到客廳的時候,我家就像遭遇了一場浩劫一樣,被子衣服在箱子邊上放了一堆。我一瞬間就意識到了,醫院的人手又不夠了,父親終究還是要去一線了。

那一瞬間我竟然沒有什么感覺,沒有我想象中的擔心和不舍,仿佛只是他周末的一次普通出差,幾天以后他自然會回來。我也幫忙收東西,然后問他大概什么時候回來,他說或許等他回來的時候我已經去上學了。

搞得這么匆忙,就像古代突然征兵去打仗一樣,我把心里想的說出來。

可不就是要打仗嗎,他笑著回答。

然后在出門前好像是想起什么,轉頭對我說,我在陽臺上養的花,我不在的時候就由你給它們澆水了,一定要好好照顧啊。

好,我答應了,愿你們平安,我在心里說。