戰(zhàn)時重慶公共衛(wèi)生建設(shè)發(fā)展述論

謝丹

摘 要重慶現(xiàn)代公共衛(wèi)生事業(yè),在國民政府遷渝后,由于抗戰(zhàn)之需要迎來了發(fā)展的黃金時期。其發(fā)展成就主要表現(xiàn)在衛(wèi)生行政機構(gòu)和衛(wèi)生法規(guī)的設(shè)立和完善,城市環(huán)境衛(wèi)生的改善和健康教育的發(fā)展以及疫情防疫工作的有效開展。本文試圖通過梳理戰(zhàn)時重慶公共衛(wèi)生建設(shè)的發(fā)展概況,對其當(dāng)時的現(xiàn)狀進行評述。

關(guān)鍵詞抗戰(zhàn)時期 重慶 城區(qū) 公共衛(wèi)生

全面抗戰(zhàn)爆發(fā)前,限于人力財力之不足,重慶市僅于警察局設(shè)有一科管理衛(wèi)生工作,衛(wèi)生建設(shè)處于萌芽階段。全面抗戰(zhàn)爆發(fā)后,國民政府遷渝,內(nèi)政部衛(wèi)生署1938年7月遷址新橋,1938年11月16日,重慶市衛(wèi)生局設(shè)立,由此開啟了近代重慶城市衛(wèi)生建設(shè)之黃金時期。

一、衛(wèi)生行政機構(gòu)的設(shè)立和衛(wèi)生法規(guī)體系的完善

清末民初,隨著重慶城市的發(fā)展,重慶衛(wèi)生事業(yè)逐漸起步,“衛(wèi)生行政管理工作由重慶商埠督辦處警察廳負責(zé)”[1]。1927年11月,重慶市政廳公安局下設(shè)衛(wèi)生科,重慶開始設(shè)立專職衛(wèi)生行政機構(gòu)。1936年,重慶市衛(wèi)生事業(yè)費開始列入市財政支出項目,衛(wèi)生事業(yè)開始受到政府重視。全面抗戰(zhàn)爆發(fā)后,重慶隨即成為戰(zhàn)時首都,1937年11月國民政府遷渝,大量人口遷入,這既為城市發(fā)展帶來機遇,也讓重慶這座原本并不發(fā)達的城市面臨重負。尤其是發(fā)展相對滯后的城市公共衛(wèi)生與醫(yī)療系統(tǒng)面臨著前所未有的考驗。

為了進一步加強城市衛(wèi)生建設(shè),1938年11月16日,重慶市衛(wèi)生局成立。醫(yī)學(xué)博士梅貽琳任局長。衛(wèi)生局下設(shè)三科九股一室。“第一科下設(shè)清潔、取締、衛(wèi)生工程3個股,專掌環(huán)境衛(wèi)生;第二科下設(shè)醫(yī)務(wù)、防疫、檢驗3個股,專掌醫(yī)藥管理;第三科下設(shè)保健、生命統(tǒng)計、衛(wèi)生教育3個股,專掌公共衛(wèi)生設(shè)施及推行公益衛(wèi)生。秘書室負責(zé)文秘工作。”[2]重慶市衛(wèi)生局的設(shè)立,為重慶近代公共衛(wèi)生事業(yè)的發(fā)展打開了新局面。為了應(yīng)對隨時可能出現(xiàn)的轟炸,次年2月,重慶市救護總隊成立,由衛(wèi)生局長梅貽琳兼任總隊長,在衛(wèi)生局和各醫(yī)院診所分別建立總隊部和分隊部。“五三五四”大轟炸后,國民政府內(nèi)政部衛(wèi)生署、軍政部軍醫(yī)署、中國紅十字會、重慶市衛(wèi)生局共同組成醫(yī)護委員會,全面負責(zé)日機空襲后救護事宜。此外,重慶市衛(wèi)生局通過建立醫(yī)院、診療所等,全面提升重慶醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)水平;成立清潔總隊、糞便管理所和垃圾處理站,鋪設(shè)下水道,增修公廁,推行飲水消毒,改善城市環(huán)境衛(wèi)生;成立漢宜渝檢疫所總站,并在太平門、千廝門、新橋、一品場、北碚、萬縣設(shè)分站,開展檢疫防疫工作。由此,以重慶市衛(wèi)生局為主導(dǎo)的公共衛(wèi)生行政管理體系逐漸建立。1940年,經(jīng)過多次調(diào)整,重慶市衛(wèi)生局形成了較為完善成熟的衛(wèi)生行政組織系統(tǒng)。

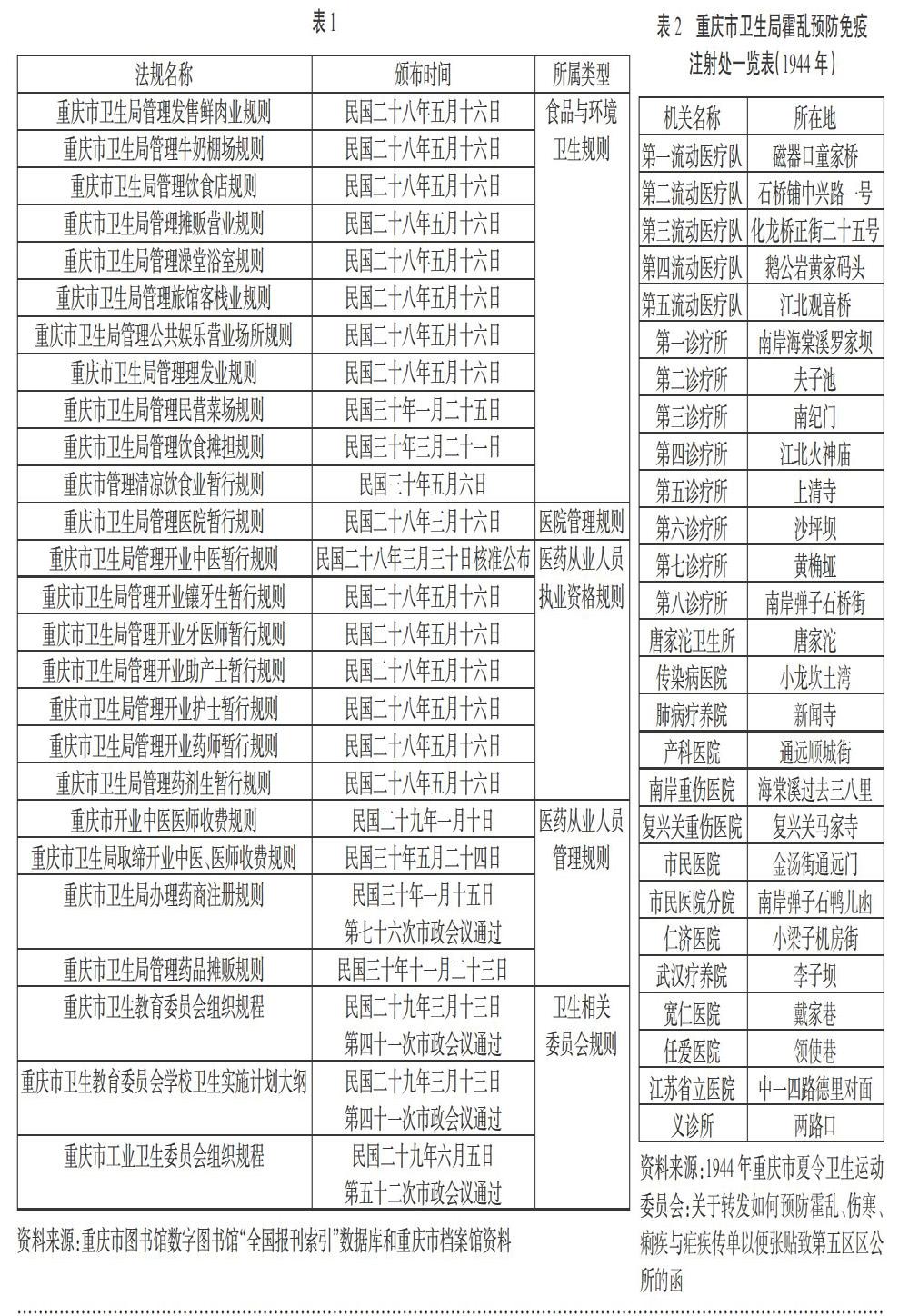

為了進一步規(guī)范城市公共衛(wèi)生與醫(yī)療發(fā)展,重慶市政府和重慶市衛(wèi)生局依據(jù)國民政府內(nèi)政部衛(wèi)生署相關(guān)法令和政策,出臺了一系列有關(guān)公共衛(wèi)生與醫(yī)療的法令法規(guī)(見文后表1)。

這些法令法規(guī)大多頒布于國府遷渝后的兩年,說明重慶市原本的衛(wèi)生法制建設(shè)尤其是衛(wèi)生法規(guī)建設(shè)非常薄弱,也說明衛(wèi)生法規(guī)建設(shè)之于重慶市衛(wèi)生事業(yè)建設(shè)之重要。從表中可見,法規(guī)主要涉及食品與環(huán)境衛(wèi)生管理、醫(yī)院管理及醫(yī)藥從業(yè)人員執(zhí)業(yè)資格管理等多個方面,法規(guī)的頒布為重慶衛(wèi)生行政機構(gòu)的管理提供了法規(guī)政策依據(jù),有效推動了重慶衛(wèi)生事業(yè)的建設(shè)發(fā)展。

二、大力改善城市衛(wèi)生環(huán)境,推行健康衛(wèi)生教育

“重慶自進入近代以來,城市污染源日漸增加,生態(tài)環(huán)境漸趨惡化。”[3]再加上重慶城市衛(wèi)生建設(shè)起步較晚,整個城市缺乏系統(tǒng)下水通道,導(dǎo)致污水橫流;垃圾和糞便的處理,向無成法可言,導(dǎo)致垃圾遍地。國府遷渝后,大量外來人口遷入給本身不堪重負的重慶城市衛(wèi)生環(huán)境以更大壓力,城市公共衛(wèi)生環(huán)境建設(shè)迫在眉睫。

為了大力改善城市衛(wèi)生環(huán)境,重慶市政府和重慶市衛(wèi)生局出臺了一系列針對城區(qū)道路、菜市場和公共防空洞的清潔衛(wèi)生治理措施,并對城區(qū)垃圾站和廁所進行全面整頓。1939年8月1日,隸屬重慶市衛(wèi)生局的重慶市清潔總隊成立,掌理全市一般清潔衛(wèi)生事宜。其職權(quán)主要包括“關(guān)于市內(nèi)街道清潔及垃圾之處理;關(guān)于江岸池塘溝渠及菜場等之清潔;關(guān)于廁所糞坑清潔之管理;關(guān)于防空壕洞之清潔;關(guān)于協(xié)助消毒及蚊蠅等有害動物之撲滅”[4]等。1940年3月16日,重慶市衛(wèi)生局糞便管理所在城區(qū)寬巷子成立,專門負責(zé)糞便之處置和公廁之整理清潔。另外,國民政府“組織重慶市衛(wèi)生建設(shè)設(shè)計圖量隊,分別從事測量,初步完成污水處理改善計劃……衛(wèi)生署派衛(wèi)生工程師多人,會同市政府設(shè)一衛(wèi)生工程設(shè)計委員會,負責(zé)詳細設(shè)計渝市衛(wèi)生工程及環(huán)境衛(wèi)生事宜”[5]。政府出臺的一系列治理措施有效改善了重慶城區(qū)的公共衛(wèi)生環(huán)境。

但城市公共衛(wèi)生環(huán)境的改善,也離不開市民的參與和努力。因此,衛(wèi)生教育這一從西方傳入中國不久的新理念,在戰(zhàn)時重慶得到落實和發(fā)展。衛(wèi)生教育分為學(xué)校衛(wèi)生教育和社會衛(wèi)生教育。學(xué)校衛(wèi)生教育方面,政府和相關(guān)部門出臺了一系列有關(guān)學(xué)生膳食營養(yǎng)、衛(wèi)生習(xí)慣及生理衛(wèi)生課程標準,進行健康常識教育;舉行學(xué)生健康檢查,實施缺點矯治;組織學(xué)生觀看衛(wèi)生教育影片,舉辦衛(wèi)生健康講座、衛(wèi)生演講競賽等,通過常規(guī)教育和相關(guān)活動培養(yǎng)青少年的衛(wèi)生健康意識。社會衛(wèi)生教育方面,重慶市衛(wèi)生局頒發(fā)了簡潔明了的衛(wèi)生宣傳標語,組織清潔衛(wèi)生運動和衛(wèi)生競賽等來強化廣大市民相對淡薄的衛(wèi)生意識,養(yǎng)成清潔衛(wèi)生習(xí)慣,維護良好市容。比如,從1939年開始,重慶市每年舉行夏令衛(wèi)生運動,通過日常衛(wèi)生宣傳,清潔衛(wèi)生競賽,取締隨地吐痰運動等多種方式督促市民養(yǎng)成良好的衛(wèi)生習(xí)慣。這樣一來,既可以有效防控疫患,還有助于改善城區(qū)衛(wèi)生環(huán)境。

三、積極開展霍亂、鼠疫等疫情防疫工作

重慶夏多酷熱,冬多濃霧,相對濕度大,冬天平均日照少,適宜病媒昆蟲及病原微生物滋生,高溫、濃霧皆為致病誘因。因此,近代有記載以來,重慶霍亂、痢疾、鼠疫等疫病時有發(fā)生,基本每五年就會發(fā)生一次大的疫情,尤其是20世紀30年代,重慶市多次爆發(fā)霍亂疫情,感染者眾多,病死率在20%以上。國府遷渝后,重慶外來人口急劇增加,“人口稠密,而市內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生及種種措施設(shè)備,均甚簡陋幼稚,故對霍亂,侵入既便,流行更易”[6],再加上日軍不斷空襲重慶,城區(qū)環(huán)境不斷惡化,導(dǎo)致重慶在“五三五四大轟炸”后爆發(fā)了嚴重的霍亂疫情。6月,“重慶發(fā)生真性霍亂,收治患者788人,死亡138人”[7]。9月,榮昌縣因霍亂,死亡上千人。

面對嚴峻形勢,重慶市衛(wèi)生局發(fā)動全市醫(yī)護人員,集中力量,切實防范,并與衛(wèi)生署醫(yī)療防疫隊總隊部及重慶市空襲緊急救濟聯(lián)合辦事處醫(yī)護委員會密切合作,以集合力量,開展防疫工作。在疫病救治方面,衛(wèi)生署醫(yī)療防疫隊總隊部下設(shè)的傳染病院和6月剛剛在李子壩建院的臨時霍亂醫(yī)院專門收容治療霍亂病人。在疫情控制方面,主要是進行疫苗注射。在重慶衛(wèi)戍司令部的授權(quán)下,一律施行強制注射。為此,重慶市共派出40支防疫注射隊分赴各地免費注射。除了實行團體注射和軍隊注射外,民眾注射隊挨家挨戶勸導(dǎo)市民注射疫苗,并在醫(yī)院、碼頭、車站、茶館及難民收容所與多人居住處所免費注射,目的就是要實現(xiàn)防疫全覆蓋。此外,為了控制疫情,重慶市衛(wèi)生局進一步加強了對城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生的檢查和治理,包括對自來水、井水和江水進行反復(fù)消毒,取締清涼飲食販賣,滅蠅等;通過文字宣傳、口頭宣講和廣播演講等方式,進行防疫宣傳,使市民明了霍亂預(yù)防之法。

由于1939年重慶爆發(fā)嚴重的霍亂疫情,為了加強防范,重慶市衛(wèi)生局從次年開始,每年皆制訂了詳細的夏季防疫計劃大綱。主要舉措包括:增加防疫注射隊,成立夏季防疫流動注射站(見文后表2);增加防疫醫(yī)院,擴充床位;擴大防疫宣傳力度,幫助民眾樹立衛(wèi)生觀念;加強對傳染病的管控,包括舟車檢疫,疫情報告,隔離治療。另外,在環(huán)境衛(wèi)生方面加強飲水消毒,垃圾及糞便的處理和滅蠅工作。通過一系列舉措,重慶市逐步建立了戰(zhàn)時防疫體系,確保重慶從1940到1944年間未發(fā)生重大霍亂疫情。

此外,在預(yù)防鼠疫、天花、瘧疾等疫情方面,衛(wèi)生局及相關(guān)部門出臺了一系列措施,包括加大疫苗注射力度,城區(qū)飲用水消毒防瘧,成立滅鼠工程隊等。在城區(qū)人口不斷膨脹、城區(qū)環(huán)境不斷惡化的情況下,通過這些措施,基本上確保了大部分市民的健康和衛(wèi)生。

戰(zhàn)時重慶作為陪都,城市公共衛(wèi)生事業(yè)受到重視和扶持。尤其是在重慶市衛(wèi)生局設(shè)立后,一改過去以診療為主的衛(wèi)生服務(wù)體系,開始建立以預(yù)防、診療與保健為主的公共衛(wèi)生服務(wù)體系,從而推動了重慶公共衛(wèi)生事業(yè)的近代化發(fā)展。盡管在防疫和保健方面依然不夠完善,在環(huán)境衛(wèi)生治理方面改觀不明顯,但在戰(zhàn)時人口膨脹、資源匱乏又面臨日機轟炸的情況下,能有效抗擊戰(zhàn)爭和疾病對重慶市區(qū)上百萬人的生存威脅,穩(wěn)定社會,凝聚人心,并實現(xiàn)重慶公共衛(wèi)生事業(yè)從無到有的發(fā)展,本身就是很了不起的事情。