大班科學活動:聲音

于麗雅

聲音和幼兒的生活息息相關,他們每天都能聽到大自然中各種各樣的聲音。大班幼兒的科學學習應更加注重發現事物內在的特征,因此本次活動的主要內容為探究聲音的響度和頻率。

在科學探究的過程中,我們應注重幼兒的直接感知、親身體驗和實際操作。因此,本活動中,我設計了薄膜小實驗,讓幼兒直觀地感知聲音的大和小,然后利用聲音波紋軟件,用波紋圖片直觀地呈現聲音頻率的高低,幫助幼兒理解聲音的頻率。整個過程以幼兒的猜測和實驗驗證為主,給予幼兒操作的機會和時間,希望幼兒在動手操作的過程中驗證自己的猜測,拓展關于聲音的經驗。

活動目標

1.發現聲音輕和響、高頻和低頻的特征。

2.能通過薄膜實驗驗證自己的猜測。

活動準備

1. 教師自制課件,聲音波紋軟件“windows音樂播放器”,實驗記錄表,幾種樂器(雙響筒、響板、三角鐵、小鼓、沙錘等),三角鐵和小鼓音頻各一段。

2.薄膜實驗材料:塑料膜、小音箱、橡皮筋、米粒、紙杯。

活動過程

一、聽一聽不同樂器的聲音

師:這里有一些樂器,請你們仔細聽一聽,然后告訴我它們發出的聲音有什么不同。

【說明】教師依次演奏樂器,每演奏一種樂器,便請幼兒說一說感受。

二、薄膜小實驗,探索聲音的響度

1.觀察薄膜實驗,發現聲音出現時米粒會跳動。

師:除了用耳朵聽,我們還能通過什么方式發現聲音?

師:這里有一個小實驗,請你們仔細看一看,待會兒請你們說一說發現了什么有趣的事情。

2.探索米粒跳動的幅度與聲音大小的關系。

師:當我們播放的聲音越來越大時,小米粒會有什么變化呢?

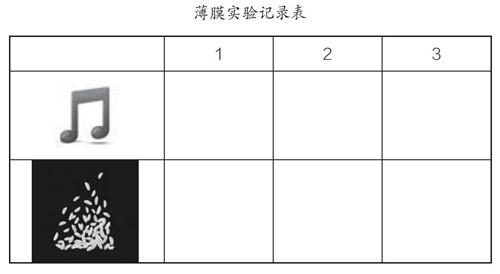

師:在你們的桌上有一個實驗小裝置和實驗記錄表,請你們也來做一做這個小實驗,記得把自己的發現記錄在這張表上。

師:這是實驗記錄表,你們還記得怎么做記錄嗎?數字1,2,3代表什么呢?

幼兒分小組實驗,教師觀察指導。

3.交流實驗結果。

師:誰來說一說,你發現了什么?

請3~4位幼兒介紹自己的發現。

師小結:當聲音變大時,小米粒會跳得更高、更快。

三、觀察波紋圖,初步理解聲音的頻率

1.直接感知聲音的頻率。

教師播放三角鐵和小鼓音頻。

師:聽了這兩種聲音,你們有什么感受?

2.觀察兩種聲音的波紋特征。

師:這里有一個特別的軟件,播放聲音時會產生波浪線,我們叫它聲音波紋圖。你們仔細觀察一下,播放三角鐵和小鼓的聲音時,波紋圖有什么不同?

師:這是山峰,誰的山峰多?誰的山峰少?

師小結:尖一點的聲音,波紋山峰特別多,我們稱它為高頻聲音;厚厚低低的聲音,波紋山峰就少很多了,我們稱它為低頻聲音。

3.自主探索聲音的波紋。

師:請你回到小組中,播放不同的聲音,比一比它們的波紋圖,說一說它們是高頻聲音還是低頻聲音,并記錄在相應的表格中。

幼兒自主探索,教師觀察指導。

四、尋找生活中不同種類的聲音

師:我們的生活中,有各種各樣的聲音,你還聽過什么樣的聲音?

師:這些聲音有什么特點?請你們在科學區繼續探究吧。

活動延伸

1.將薄膜實驗裝置、裝有波紋軟件的IPad和實驗記錄表格投放在科探區中,鼓勵幼兒繼續探究聲音,并記錄自己的觀察與發現。

2.在科學區中投放《幼兒大科學》2020年第5期,豐富幼兒關于聽覺的經驗。