寧波雙偏振雷達在浙北強對流天氣的應用分析

肖王星 董群 吳福浪

摘 要:本文選取了對農業經濟影響嚴重的2020年3月21日浙北強對流為例,分析此次強對流過程的雙偏振雷達回波演變。結果表明:回波特征上為明顯的強回波前傾;低層為有界弱回波,中高層回波懸垂,強回波后側有弱回波通道和V型缺口,相對風暴速度垂直剖面展現了回波前沿中低層輻合和高層輻散,大于60dbz的回波區延伸到-20℃高度;雙偏振參量上出現明顯的冰雹特征(ZDR為0~1,CC值<0.9,KDP為-0.1~0.1°/km),HCL和HI產品對冰雹落區有較好的參考價值。

關鍵詞:雙偏振;強對流;冰雹;HCL

中圖分類號:S716.1

文獻標識碼:A

強對流天氣是指出現短時強降水、雷雨大風、龍卷風、冰雹和颮線等現象的災害性天氣,發生在對流云系或單體對流云塊中,在氣象上屬于中小尺度天氣系統。強對流帶來的短時暴雨、雷雨大風和冰雹等天氣對農作物傷害很大,且一直是浙江主要的災害性天氣之一,其具有突發性、局地性和致災嚴重等特點,常常給農業經濟和人民財產造成巨大的損失[1]。目前,天氣雷達是強對流天氣短臨預報和監測預警的重要手段。業務上常用的新一代多普勒天氣雷達主要對降水粒子的回波強度、徑向速度和速度譜寬等信息進行監測[2],雙偏振參數可以有效提高定量降水估測和抑制雷達雜波等[3-5]。目前,開展此項雙偏振改造的臺站還不多,由此雙偏振雷達產品在業務應用中的研究成果相對缺乏。已有的研究發現,雙偏振雷達在強對流天氣過程、冬季降雪和冰雹識別上具有較好的應用效果。

2019年2月,新一代雙線偏振多普勒雷達在寧波正式投入使用。冰雹是從雷雨云中降落的堅硬的球狀、錐狀或形狀不規則的固體降水。常見的冰雹大小如豆粒,直徑2cm左右,大的如雞蛋大小(直徑約5cm),特大的可達10cm以上。2020年3月21日的強對流天氣過程中,浙北的紹興、杭州、寧波等地區均出現了冰雹天氣,使得較多農業大棚塑料薄膜受損。且此次冰雹過程正處于春季茶葉、油菜、枇杷等作物的采摘上市時段[6-8],更是很多露天蔬菜、果樹等的復蘇、萌芽開花的重要時期,對農業生產活動造成了巨大的影響。因此,本研究將利用寧波達蓬山S波段雙偏振雷達對2020年3月21日強對流天氣過程的回波特征和雙偏振產品特征及變化進行分析,為今后雙偏振雷達產品在寧波強天氣過程中的應用、提前預報強對流天氣減少農業損失等提供參考,并為農業氣象技術服務指導。

1 資料說明

本文所使用的雷達數據來自寧波達蓬山S波段雙線偏振多普勒天氣雷達。該雷達位于寧波市慈溪市達蓬山(N30.08°,E121.51°)。雷達數據時間為北京時間2020年3月21日。

2 強對流天氣過程分析

2.1 強對流天氣實況

2020年3月21日傍晚到夜里,浙江北部出現了一次短時暴雨、雷雨大風和區域性冰雹天氣。此次強對流天氣強度強,影響范圍廣。據氣象信息員上報,杭州富陽、紹興上虞和柯橋以及寧波余姚、鄞州、北侖、奉化等地先后出現冰雹,冰雹直徑1~4cm。杭州、紹興、寧波和舟山下屬多個縣市區出現8級以上(極大風速≥17.2m/s)雷雨大風和短時強降水(1h雨量≥20mm)。16∶00—20∶00,共有158個測站出現短時強降水,其中最大為杭州市余杭區雙聯村1h雨量47mm;共有221個測站極大風速大于8級,59個測站大于10級,10個測站大于12級,其中紹興市嵊州董塢崗村風力達到39.9m/s(13級)。

2.2 雷達回波特征分析

寧波雙偏振雷達組合反射率顯示,由江西移入的多單體風暴在浙江北部開始發展加強。造成此次大范圍短時暴雨、雷雨大風和冰雹天氣的為2個強對流單體。單體A和單體B移動速度快,強回波區維持時間長,發展后在主體回波前沿形成弓形強回波區。3月21日16∶48單體A位于杭州富陽,強回波中心達到65.5dbz,且一直發展并向東南方向移動;17∶24單體A進入紹興上虞,強回波區擴大,中心達到71dbz,單體B中發展出大于60dbz的強回波中心;17∶48單體A強度維持,進入寧波余姚,強回波中心69.5dbz,單體B移動到紹興嵊州,強回波增強到64.5dbz;18∶30單體A減弱到達寧波北侖,強回波中心66.5dbz,單體B增強至最強,回波中心66.5dbz,影響寧波奉化。之后強回波帶繼續東移并減弱入海。

根據單體A和單體B的演變以及雷達探測距離的限制,以下將主要選取3月21日17∶24和17∶48的雷達探測資料,對強對流天氣的回波特征進行分析,這2個時次余姚和紹興出現冰雹、大風和短時強降水天氣。從圖1可以看出,17∶24的單體A、17∶48的單體A和單體B低層沿回波移動方向反射率因子具有很大梯度,最強回波頂位于低層反射率因子高梯度區之上,出現明顯的強回波區前傾結構。低層為有界弱回波,中高層回波懸垂,強回波后側有弱回波通道,相對風暴速度垂直剖面展現了回波前沿中低層輻合和高層輻散,表明了強烈對流天氣結構;低層0.5°仰角的反射率因子上出現后側弱回波區的V型缺口,表明強的下沉氣流,可能引起破壞性大風。從時間演變上,17∶24單體A大于60dbz的強回波區發展至-20℃高度上,云層中存在大冰雹粒子,強回波質心處于高空3.3~4.5km,低層有冰雹粒子降落;單體B在-20℃高度上開始出現大于50dbz的回波區。17∶48單體A略減弱東移,其強回波質心下降至2.9~3.6km,處于0℃線以下;單體B東移發展,強回波繼續向上延伸,-20℃線附近出現大于60dbz的回波區。

2.3 雙偏振參量對冰雹的識別

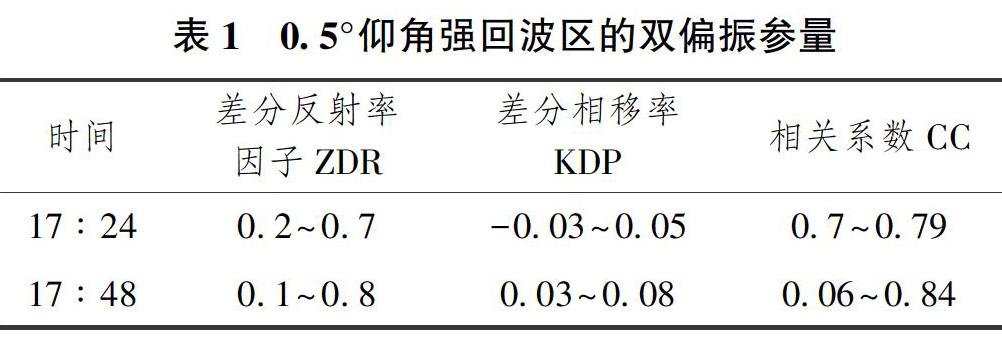

通過分析雙偏振雷達的偏振參量差分反射率因子ZDR、差分相移率KDP和相關系數CC,可以判斷此次冰雹相態的變化。ZDR可以指示粒子總數在不同尺寸上的分布,雨滴粒子直徑越大,ZDR越大;其中DBZ大ZDR小是冰雹的顯著特征[7]。CC用來描述水平和垂直極化的回波信號變化的相似度。一般氣象目標的CC值較高,大部分的氣象回波CC值高于0.9,大冰雹的CC值低于0.85[9]。KDP是雙通道相位的差值,即水平極化波和垂直極化波傳播常數的差,冰雹的KDP在0值附近[10]。17∶24的單體A和17∶48的單體B反射率因子核心區對應0.5°仰角ZDR處于0~1,CC值小于0.9,KDP介于-0.1°~0.1°/km,說明低層出現冰雹粒子。

2.4 相態分類HCL和冰雹指數HI特征

HCL算法可以利用雙偏振雷達的參量對粒子進行10種相態分類。分析發現(圖略),冰雹指數HI的落區和HCL中冰雹相態分布吻合,均較好地指示了可能出現冰雹的區域。預報單體A和單體B在3月21日17∶24和17∶48分別于余姚和紹興出現冰雹,16∶48單體A在杭州出現冰雹,18∶30單體A和單體B分別在北侖和奉化出現冰雹,與實況較為一致。單體B需要注意的是,在業務預報實踐中發現,HCL和HI存在一定程度上的空報,誤報16∶48單體B在杭州出現冰雹,當中高空出現冰雹粒子時,上述產品可能預報出有冰雹,但由于融化層較厚,不一定在地面能觀測到冰雹,因此還需要結合雙偏振參量進行分析檢驗,可以較好地判斷出冰雹的發生和落區。

3 總結與討論

本研究以2020年3月21日浙北強對流天氣為例,利用常規觀測資料和寧波S波段雙偏振雷達分析此次過程的演變特征,得到如下結論。

回波特征上出現明顯的強回波區前傾結構;低層為有界弱回波,中高層回波懸垂,強回波后側有弱回波通道,相對風暴速度垂直剖面展現了回波前沿中低層輻合和高層輻散,為典型的強烈對流天氣結構。

后側弱回波區的V型缺口,表明雷雨大風的形成;大于60dbz的回波區延伸到-20℃高度,指示了冰雹出現的可能。

結合CR>60dbz的位置和冰雹實況,反射率因子高值區的ZDR處于0~1,CC值<0.9,KDP介于-0.1°~0.1°/km,表明了低層冰雹粒子的降落,HCL和HI產品可以指示冰雹的落區。

以上經驗可以為冰雹天氣的研究提供理論依據,并在以后的短臨天氣預報中應用,對強對流天氣進行提前預報預警,以提前做好防護,減少強對流天氣在農業生產中帶來的損失。

參考文獻

[1]劉學華,王立靜,何麗萍,等.浙江省2月份連續降雹過程診斷[J].氣象科學,2011,31(1):46-53.

[2]馮晉勤,張深壽,吳陳鋒,等.雙偏振雷達產品在福建強對流天氣過程中的應用分析[J].氣象,2018,44(12):59-68.

[3]鄭佳鋒,張杰,朱克云,等.雙偏振天氣雷達測雨誤差及水凝物識別分析[J].氣象科技,2014,42(3):364-372.

[4]魏慶,胡志群,劉黎平,等.C波段偏振雷達數據預處理及在降水估計中的應用[J].高原氣象,2016(01):231-243.

[5]程周杰,劉憲勛,朱亞平.雙偏振雷達對一次水凝物相態演變過程的分析[J].應用氣象學報,2009(5):594-601.

[6]季丹丹,錢卓蕾,包君俏,等.2018年3月4日罕見強對流天氣成因及其對農業的影響[J].浙江農業科學,2020,61(1):176-179.

[7]葉海龍,吳海鎮.油菜生育期的氣象災害分析[J].浙江農業科學,2009(03):558-561.

[8]孫繼松.強對流天氣預報的基本原理與技術方法[M].北京:氣象出版社,2014.

[9]曹俊武,劉黎平.雙線偏振多普勒天氣雷達識別冰雹區方法研究[J].氣象,2006,32(6):13-19.

[10]曹俊武,劉黎平,葛潤生.模糊邏輯法在雙線偏振雷達識別降水粒子相態中的研究[J].大氣科學,2005(05):827-836.

(責任編輯 李媛媛)