貝多芬鋼琴奏鳴曲Op.22第一樂章的演奏研究

朱晨慧

摘要:《bB大調鋼琴奏鳴曲》(Op.22),是貝多芬創作初期的最后一部作品。本文以這首作品的第一樂章為研究對象。主要是對它的音樂創作和演奏要點進行研究,使演奏者深入的理解該作品,更好的演奏出符合貝多芬這一時期的音樂風格。

關鍵詞:貝多芬 ? 鋼琴奏鳴曲 ? 演奏分析

中圖分類號:J605 ? ? ? ? ? ? ? ? ? 文獻標識碼:A ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?文章編號:1008-3359(2020)10-0007-03

奏鳴曲是鋼琴音樂的重要體裁,從巴洛克時期開始出現,到古典主義時期,發展完善并達到頂峰。路德維希·凡·貝多芬(Ludwig van Beethoven,1770~1827)出生于德國,是鋼琴奏鳴曲大師,維也納古典奠基人之一,被世人尊稱為“樂圣”。[1]所創作的《三十二首鋼琴奏鳴曲》,被譽為鋼琴音樂中的“新約全書”。[2]目前國內外有不少關于貝多芬奏鳴曲的文獻資料,但大多集中在他中期和晚期的作品,對于早期的作品研究較少。獻給約翰·喬治·馮·布朗伯爵的《bB大調鋼琴奏鳴曲》(Op.22)創作于1799~1800年,是貝多芬創作早期的最后一部作品。與之前顯露積極向上樂觀主義情感的作品不同,貝多芬本人把這首奏鳴曲的音樂與拿破侖共和戰爭的英勇精神相聯系,作品中有明顯的英雄主義色彩,音樂創作開始更注重自我情感的集中體現。[3]筆者以《bB大調鋼琴奏鳴曲》(Op.22)第一樂章為研究對象,通過學習作品的相關資料,并結合自己的演奏體會,對作品音樂創作和演奏要點進行研究,從而展示出作品的藝術魅力,使演奏者更好地演奏該作品,準確把握貝多芬早期到中期創作過渡時期作品的音樂風格。

一、貝多芬鋼琴奏鳴曲Op.22第一樂章的音樂創作

該作品是奏鳴曲式結構,4/4拍,整曲速度保持Allegro con bro(有活力的快板),具體曲式結構如下:

呈示部由主部主題、連接部、副部主題和結尾構成。主部主題(1~11小節)為bB 大調,從弱起小節開始,前三拍是整個樂曲的主題動機,共有三個聲部,上下聲部較平穩,節奏都由四分音符的長音構成中聲部變化較多。整個主題動機給人以明快向上的感覺。兩次主題動機重復后,右手旋律進行四次上行模進到達主音,引出兩段抒情旋律,右手足夠歌唱,左手是以主音為低音的平十六分解和弦。到了第8小節,前面委婉的旋律沒有了,左右手同時對主題動機進行向上模進,后加主調上行音階,以強奏結束主部主題部分。連接部(12~30小節)由三個部分構成,開始是左手對主題凍結模進4次進行導入,引出右手雙聲部旋律,上方聲部是下行音階,下方聲部是主題動機的變形。接著旋律轉入F大調,左手是屬音作重復低音,右手是分解八度旋律,以平十六節奏快速演奏。到了22小節,雙手旋律走向相反,張力越來越大,一起推向副部主題。副部主題(31~25小節),雙手齊奏二聲部旋律,給人以進行曲的感覺,對連續兩次三度下行的副部主題動機進行向上模進,越往上旋律線條越短促,到達頂點是以高聲部旋律下行音階往下走,同時剩下三個聲部在不斷變化和聲,往下音低至大字二組的F。隨后用雙手彈雙音的切分節奏旋律,在重拍上標注了“sf”突強。44小節左手是三和弦,右手琶音跑動,后接左手雙音跳奏和右手分解八度,重復兩遍旋律后,左手變成二分音符的單音,領著右手分解八度往下走,旋律反向進行,演奏力度漸強,出現了全曲第一個“ff”。結束部分(53~68小節)左手用主音八度用震音手法演奏,右手雙聲部旋律先在低音區,用弱奏彈出,節奏由之前的平十六變成小附點,拉寬旋律,八度演奏,給人以穩定感,雙手八度突強演奏變節奏上行音階,最后出現明朗輕快的主題旋律,以V-I和弦做全終止結束。

展開部由導入、準備和中間四段材料六部分組成。導入部分(70~74小節)從弱起小節開始,左右手用平十六節奏交替演奏漸強,進入附點節奏的彈奏,演奏力度為“ff”很強,調性為F大調。中間材料(75~112小節),第一部分旋律與呈示部的結尾相似,但該部分是g小調。第二部分以左手的強奏進入,開始有堅定的踏步感,后接跳奏的八分音符和流動的十六分音符,情緒上形成鮮明地對比。第三部分左手平均的四分音符在低音區演奏旋律,右手是十六分音符的快速跑動。第四部分,左手旋律節奏由附點和休止符的變化,比之前旋律更流動,調性也在不斷的發生變化bA大調—F大調—bb小調—bB大調,最后回到主調為再現部分做準備。

再現部(128~199小節),該部分與呈示部相比,變化不大,只是在調性上做了改變。在副部主題上,呈示部是F大調,而再現部回到了主調bB大調。

通過該作品的分析,可以看出它的音樂發展變化不是很多,基本上的變化都集中在呈示部,采用動靜結合、旋律上行、左右手反向進項等作為旋律發展的動力。

二、貝多芬鋼琴奏鳴曲Op.22第一樂章的演奏要點

(一)力度的控制

力度是音樂的基本要素之一。力度從弱到強可分成若干等級。貝多芬很擅長運用力度級別來表現音樂的緊張、戲劇、宏偉等變化。

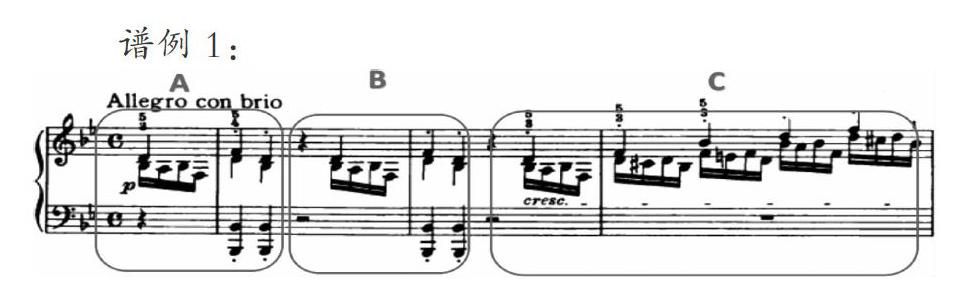

該作品中主要由“PP”“P”“f”“ff”“sf”等力度標記組成,并且反復交替出現,呈現強烈的力度變化。例如樂曲開頭的A部分與B部分(譜例1),為了鞏固樂思,增加樂曲中旋律之間的聯系,貝多芬對主題動機進行了一次原樣再現。旋律從弱起小節開始,前緊后松的節奏加上跳音的運用,使開頭動機帶有緊張感,但同時要求要弱奏,所以彈奏時手盡量貼鍵,指尖靈活主動,觸鍵堅定且輕柔。彈奏B部分時,為了避免重復,演奏力度應在A部分的演奏力度基礎上增加些,才能使緊張的情緒保持,不會受中間的四分休止符的影響而斷開,為后面的音樂發展做鋪墊。這里的力度變化較細微,主要靠指尖小動作的力度控制來進行旋律的發展。

樂曲開頭的C部分(譜例1),貝多芬采用三度、四度連續向上四次的模進,從弱“P”到達樂曲中第一個強“f”,音樂逐漸高漲,情緒越來越激動。這里的力度反差較大,需要手指和手臂力的結合,音越往上,手臂的力要給的更多。力度的增加要循序漸進,這樣音樂情緒才能慢慢往上推,走向高潮。

(二)八度的彈奏

貝多芬常用八度,來加重音樂的厚重感。將連續八度彈奏得清晰、自然、連貫,對演奏者來說是一個挑戰。《bB大調鋼琴奏鳴曲》(Op.22)第一樂章中包含分解八度(譜例2)和雙八度(譜例3)。

彈奏八度時要注意手指、手腕和手臂的配合。譜例3中的雙八度由于是同時觸鍵,所以較容易些,手指保持八度的寬度,1指和5指整齊統一下鍵,其他手指離鍵放松,手腕也放松,更好地使手指與貫通。這個雙八度是樂曲的結束部分,需要強奏,所以在演奏這個地方的時候應要強調手肘的抖動,才可以更大力度地彈奏,重量通過手臂傳送到指尖,直接落在鍵上。譜例4中是分解八度,與雙八度不同,它的演奏需要運用抖動手部彈奏,通過手腕來進行1指和5指的重心轉移,考驗的是手指自身的下鍵速度和力度,很容易彈奏不均勻不清晰。練習過程中首先要單獨對1指和5指進行訓練,在合奏時,因為1指的音在重拍上,所以5指要跟著1指走,才能讓旋律流動起來。

(三)琶音的彈奏

琶音的彈奏是貝多芬鋼琴奏鳴曲中較難的演奏技術。在《bB大調鋼琴奏鳴曲》(Op.22)第一樂章展開部中大塊的運用琶音,來作為主旋律的伴奏聲部(譜例4)。

琶音的彈奏是需要我們移動手腕,順著手指的方向做遠距離的重心轉移運動。譜例4中的是連續的平十六節奏琶音下行,按句子劃分整齊,在演奏時要注意換氣,對它四個音為一組的練習,要避免重心總落在1指上,在練習的過程中需要訓練手指的準確性、手掌的穩定性和手腕的靈活性。指尖集中,聲音清晰,音色統一,速度要均勻。

(四)踏板的運用

貝多芬的鋼琴奏鳴曲大多氣勢磅礴,曾有這樣的說法“貝多芬的鋼琴音樂好像是交響樂隊的音樂”,他巧妙的利用鋼琴的右踏板,把喜愛的管風琴和交響樂音效移植到鋼琴上。踏板的使用沒有絕對硬性的標準,主要是根據演奏者在演奏期間的聽覺判斷來使用。我們應合理地使用右踏板的表現力,在《bB大調鋼琴奏鳴曲》(Op.22)第一樂章中踏板的使用有以下三種情況:

根據節奏特點使用踏板。一般在強拍或強位上添加踏板,突出節奏特點。例如在作品的副部主題部分中,有雙音的切分節奏,我們應在切分音的重拍上使用踏板,一方面突出切分節奏幽默詼諧的特點,另一方面也能突出隱藏在雙音中的主題旋律。

根據旋律連貫程度使用踏板。在《bB大調鋼琴奏鳴曲》(Op.22)第一樂章中有大線條的樂句,這時候我們可以使用右踏板,使旋律更加連貫、豐滿,根據和聲變化來變化踏板。

根據力度幅度變化使用踏板。在作品中有旋律起伏明顯的地方,可以使用踏板加大和聲共鳴,使音樂情緒更高漲。

在使用右踏板時,要注意和聲不能渾濁,句子清晰,不能用踏板來掩蓋手上的不足。應先彈奏好該作品,再加入踏板,不可濫用。

三、結語

《bB大調鋼琴奏鳴曲》(Op.22)第一樂章是貝多芬創作初期的最后一部作品。當時法國大革命運動席卷整個歐洲,自由平等的思想影響著貝多芬的創作,該作品鮮明地描繪出拿破侖時代的形象,開始出現明朗的色彩和情緒。[4]從這部作品看到了貝多芬向成熟邁進。筆者對該作品的音樂本體和演奏進行論述,希望可以使演奏者更加深入了解這部作品,便于二次創作。

參考文獻:

[1]于潤洋.西方音樂通史[M].上海:上海音樂出版社,2001.

[2]周薇.西方鋼琴藝術史.音樂卷[M].上海:上海音樂出版社,2009.

[3]把姝艷.《貝多芬鋼琴奏鳴曲中的痛苦與歡樂》[D].蘭州:西北民族大學,2009年.

[4][蘇]克里姆遼夫.貝多芬鋼琴奏鳴曲作品解讀[M].上海:上海音樂學院出版社,2017.