強直性脊柱炎伴髖關節病變患者的臨床特征分析

曾清明

(潼南區人民醫院骨科 重慶 632660)

據統計,強直性脊柱炎(AS)的發病人群多為中年男性,中軸關節出現慢性炎癥病變,隨著疾病的發展可以影響到外周關節,病情嚴重的可以導致殘疾,對病患的生活以及家庭造成嚴重的影響。有相關的報道稱,髖關節的病變是導致殘疾的主要影響因子之一,而早期對該病進行診斷和治療可改善預后。

1.資料與方法

1.1 一般資料

篩選2018 年3 月—2019 年6 月在我院進行AS 治療的病患114 例,將入選的病患隨機分為對照組和干預組。發生髖關節改變的病患為干預組,未發生髖關節改變的為對照組。其中干預組57 例,男25 例,女32 例,年齡21 ~56 歲,平均年齡為(31.45±5.66)歲;對照組57 例,年齡22 ~58,平均年齡為(35.65±2.11)歲。兩組一般資料差異無統計學意義(P>0.05)。

1.2 方法

采用流式細胞術對人類白細胞抗原以及血細胞進行檢測和分析,用魏氏法對紅細胞的沉降系數進行檢測,貝克曼自動生化分析儀檢測堿性磷酸酶,采用比濁法測定c 反應蛋白和免疫球蛋白;所有患者的頸椎、胸椎和腰椎的正側位片通過X 線進行檢測。同時還要進行骨盆及髖關節正位片、骶髂關節CT 及髖關節MRI 檢查。

1.3 統計學方法

借助SPSS22.0 對統計的數據進行分析,計量資料用(均數±標準差)表示,即(±s)。并進行t檢驗,當P<0.05 時則表示差異顯著,有統計學意義。

2.結果

2.1 干預組和對照組實驗室指標比較

兩組病患實驗室指標的比較如表1 所示。

2.2 干預組和對照組患者的影像學特征比較

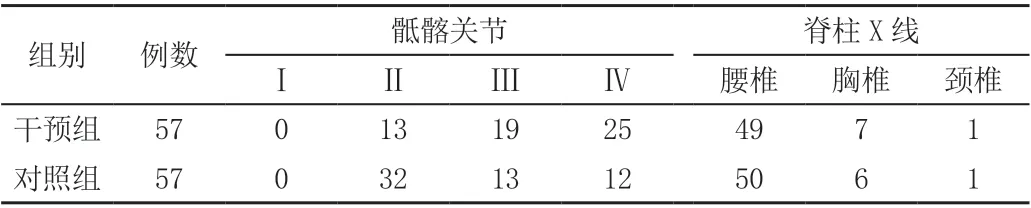

干預組和對照組的影像學特征如表2 所示。

表2 干預組和對照組的病患影像學特征

3.討論

據相關研究報道稱,我國的AS 患者在發病后髖關節異常的例數占總人數的百分之三十,所以對于AS 髖關節的受累特點的研究是非常必要的。對本次患者進行相應的分析后,發現該病的發現較晚,且年輕人中發病后髖關節受累占多數。產生髖關節病變的要比沒有產生髖關節病變的CRP 高表1(P<0.05),通過影像學的檢查可以發現,髖關節病變的組骶髂關節有改變的Ⅳ級的例數要高于未產生髖關節病變的組別見表2(P<0.05),對于骶髂關節受累程度較高的病患或者有著影像學改變的AS 病患需要更加積極的治療方案。相關的研究表示,一旦強直性脊柱炎的患者的髖關節發生病變,則需要使用TNF 拮抗劑。TNF 拮抗劑對該病治療和預后有著積極的作用。

在臨床上,髖關節的病變可以進行手術治療,尤其是對于強直性脊柱炎,一般采用髖關節置換術,這種方式是目前世界公認的有效的手術治療方法之一。其主要是先截骨后髖臼成形,先于股骨頸基底部保留股骨矩1.0 ~1.5cm 截斷股骨頸,修整截骨面用于安放股骨柄假體,松解關節周圍軟組織,用髖臼銼在原髖臼位置造臼。AS 髖關節骨性強直,術中很難辨別股骨頭與髖臼的真正界限,我們采取的是先截骨后成形的方法。另外根據術前X 線片及術中所見判斷真臼位置,一般髖關節融合后在髖臼底及切跡處仍殘留少量軟組織,這是真臼及髖臼內側壁的標志,術中應仔細判斷。

綜上所述,強制性脊柱炎在發病的過程中較多病例會涉及到髖關節,進而引發髖關節的部位功能的消失。本文為強直性脊柱炎伴髖關節病變治療提供了理論參考依據。