尋找失落的印加文明

林十之

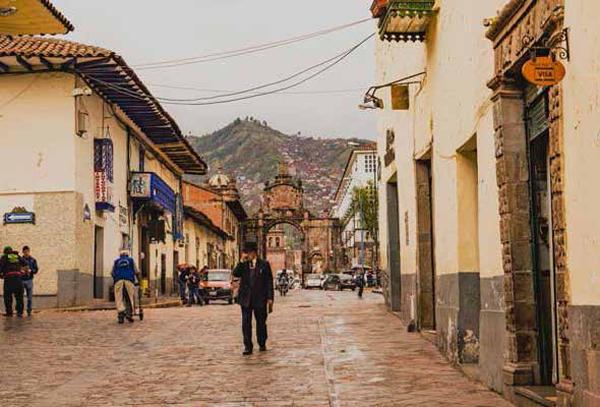

克拉拉拱門前。

早在印加文明之前,公元前400-500年的夏文文明,就在秘魯中部海拔3180米的布蘭卡山脈中建立起了充滿精美裝飾的石造城市。公元15世紀興盛的印加帝國,標志著安第斯原生文明的巔峰,卻又隨著16世紀西班牙人的到來而覆滅。依靠安第斯的礦藏,西班牙人在這里建立了當時世界上最富有的城市。

庫斯科,被劫掠的帝國舊都

提到南美洲西班牙人到來前的古安第斯文明,大家的第一反應一定是馬丘比丘。坐落在秘魯境內安第斯山脊上的馬丘比丘,被森林包藏,云霧環繞,躲過了西班牙征服者的破壞,成為南美洲最偉大的原生文明——印加文明的見證。

1440年,印加王帕查庫特克在距印加都城庫斯科130公里的山脊上,建立了宏偉的馬丘比丘,作為印加貴族的鄉間休養場所。但印加人沒有想到,在不到100年后的1533年,他們的文明會因西班牙人皮薩羅的抵達遭遇滅頂之災。

如今的印加都城庫斯科,已是安第斯最著名的旅游城市,匯聚了來自世界各地的背包客。安第斯諸城中,我也最愛這里。庫斯科是整潔干凈、風格統一的,從圣布拉斯(San Blas)修道院俯瞰全城,教堂高聳的的鐘樓和鋪滿瓦的房頂,一例都是紅褐色的,讓我想起捷克那些迷人溫馨的小鎮。而穿行在這些建筑之中,白墻上紅黃藍綠色彩豐富而艷麗的窗臺,則彰顯出了它們奔放不羈的南美風格。

在市中心的武器廣場旁,矗立著全城最雄偉的兩棟建筑——耶穌會教堂和庫斯科主教座堂。墻體一例也都是紅褐色的,和周圍的環境并不違和。廣場中心矗立著的,是印加帝國最偉大的王——帕查庫特克的雕像。

1532年,西班牙掠奪者皮薩羅僅憑不到200人的軍隊,就輕松擊潰了人數上千的印加帝國軍隊,俘虜了印加王阿塔瓦爾帕。掠奪者要求印加人籌集能夠填滿阿塔瓦爾帕牢房的黃金和兩倍的白銀,否則就會殺死他。但掠奪者在獲得了所要求的財富后,仍然在1533年7月26日絞死了他。1533年,皮薩羅帶領的西班牙軍隊攻陷了印加帝國的都城庫斯科后,搗毀了他們的皇宮和創世神神廟,強迫印加人做苦力,在皇宮和神廟的原址上修建起了兩座教堂——耶穌會教堂和庫斯科主教座堂,以此象征了一個文明對另一個文明的征服。

在圣多明哥修道院建筑的腳下,我們還能看到印加帝國最重要的神廟——太陽神廟的地基。當西班牙人來到庫斯科時,他們驚嘆于太陽神廟的美麗和壯觀。神廟的墻體被金箔包裹,中庭內擺滿了純金的神像。皮薩羅俘虜印加王阿塔瓦爾帕后向印加人不斷索要的贖金,便大部分來自于太陽神廟。

西班牙掠奪者拆毀了太陽神廟,在其上建起了圣多明哥修道院。1650年的大地震中圣多明哥修道院被毀,而太陽神廟的地基卻紋絲不動,仿佛在嘲笑著凌駕于其上的異教神。

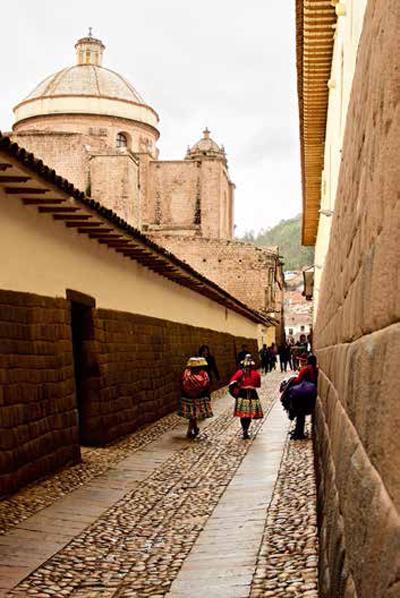

今天,身著艷麗的傳統服飾的原住民少女們,沿著印加古城墻,走向庫斯科主教座堂做禮拜。她們還有多少關于自己祖先的那個曾經輝煌燦爛的文明的記憶呢?被踩在腳下的——印加的故都庫斯科、印加的皇宮、印加的太陽神廟,到底是什么樣子?到底是何等輝煌壯觀?她們會想這些問題嗎?

蒂瓦納科,無法磨滅的神廟和石雕

印加的“故宮”庫斯科,在西班牙殖民者的入侵中被徹底鏟平,壓在了教堂之下。那些南美大陸上最精美的建筑和雕塑和數不勝數的藝術品,都隨之灰飛煙滅,成為了人類文明史上無可估量的損失。但有幸還有蒂瓦納科城,躲在玻利維亞的的喀喀湖畔,躲過了西班牙征服者的破壞,保留下了南美最精美的建筑和造像藝術。南美原生文明的瑰麗,仍然在太陽門上閃爍著耀眼的光芒。

普馬龐庫神廟遺址,在阿卡帕那神廟成為皇家神廟后它就成為了公眾神廟。

武器廣場中心印加王帕查庫特克的雕像。

沿印加古城墻去往教堂做禮拜的少女。

的的喀喀湖流域的蒂瓦納科文明,出現在印加文明前,從公元前200年一直發展到公元1000年左右。而印加帝國的興盛,則是蒂瓦納科文明消亡500年后的事了。蒂瓦納科和印加的關系,有點類似于墨西哥的特奧蒂華坎和阿茲特克。后者都于建筑和文明藝術上受到前者的影響;后者也都被西班牙征服者破壞嚴重,幾近被從地表上徹底抹殺;我們現在也依賴于前者,去復原后者曾經的盛況。

蒂瓦納科文明鼎盛于公元500-900年間,卻于1000年左右忽然崩潰并被遺棄,為人類留下了諸多的謎團。1549年,西班牙征服者謝薩(Cieza de Leon)成為來到蒂瓦納科的第一位西方人。他形容蒂瓦納科是整個秘魯最古老的古跡,當地人告訴他,印加帝國的締造者曾想在蒂瓦納科建立他們的都城,但最終卻仿造這些古跡,在庫斯科建立了都城。

蒂瓦納科距安第斯最大的湖泊——的的喀喀湖以東僅十多公里,海拔3840米,距玻利維亞首都拉巴斯以西約70公里。整個遺址分為西南和東北兩個部分,兩個部分皆以一座金字塔形神廟為中心,東北方向更大的一座是阿卡帕那,西南方向較小的一座是普馬龐庫。兩座神廟皆西朝圣湖的的喀喀湖,為日落之處;東朝圣山基姆薩查塔山脈,為日升之處。

考古發掘發現這兩座神廟并非建立在已有的山丘之上,而是完全由人為堆砌的土丘,環繞土丘有石質階梯。考古學家發現在阿卡帕那神廟的頂上,鋪滿了藍綠色的小石子,這些石子來自東面的圣山基姆薩查塔,整座神廟,應該為圣山的擬像。在馬丘比丘,也能看到這樣代表山岳崇拜的擬像化石塊。在阿卡帕那神廟上,還發掘出了水渠,可以引導雨水從頂部一直流到底部,引入蒂瓦納科河中,最后匯入圣湖的的喀喀湖。神廟由此溝通了圣山和圣湖,成為了山川自然崇拜的場所。

阿卡帕那神廟西部入口的階梯比東部要簡易,可能是因為日升的方向比日落的方向要更為神圣。考古學家在神廟基部還發掘出肢體和頭顱殘缺的人類骨骸,或許來自戰爭中被征服的俘虜,甚至可能在這里進行過和瑪雅文明相仿的人祭。蒂瓦納科文明曾征服過整個的的喀喀湖流域,阿卡帕那神廟的西部,也建立起了其它的神廟和皇宮。約公元600年左右,阿卡帕那神廟成為了蒂瓦納科國王的皇家寺廟,而西南方向和它相仿但規模更小的普馬龐庫,則可能是那時建立的大眾寺廟,以替代阿卡帕那神廟對公眾開放。

阿卡帕那神廟的北面,則是一個半地下神廟。神廟最顯著而震撼的特點,是四壁上掛滿了雕刻精美的石榫頭。神廟的中庭擺放著風格各異的石雕人像,考古學家認為這些石像代表了蒂瓦納科曾征服過的不同文明,成為了征服和中央集權的象征。神廟還出土了蒂瓦納科最大型的石像——高達7米的本內特石像(Bennett stela,以發現人命名)。石像曾經被轉移到拉巴斯的博物館,現在已經被運回并放置于這里的蒂瓦納科遺址博物館中。

半地下神廟西側則是卡拉薩薩亞神廟,是蒂瓦納科最宏偉的建筑。這座神廟呈矩形(130×120米),位于土基之上,中部則是一個下沉式廣場。每年春分和秋分的早上,陽光就會通過半地下神廟廣場中央,照在神廟向東的大門和階梯中央。正朝大門看進去,廣場上的彭斯石像(Ponce stela)就正好位于門的中央。彭斯石像和本內特石像造型相仿,但要小一些。石像一手執祭祀用酒杯,另一手則執權杖狀物,面向東側的半地下神廟。而原本放置于半地下神廟中的本內特石像,則面向西側的卡拉薩薩亞神廟。考古學家認為,這兩座大型石像皆代表了蒂瓦納科統治者的祖先。

古安第斯最精美的石雕——太陽門,就位于卡拉薩薩亞神廟的西北角。太陽門的背側有很多溝槽,顯示其本來應該是被嵌在墻體中的。太陽門本來可能位于西南方向的普馬龐庫神廟上,其中央雕刻有一個太陽神形象。門楣最下方還有11個戴太陽面具的人像,代表了1年的12個月。圍繞太陽神兩側的30個朝向太陽神的戴面具形象,則代表了1個月的30天。

值得注意的是,目前蒂瓦納科遺址的建筑都是露天的廣場,但它們很多曾經應該都是完整的有屋頂的建筑。遺址各處都散亂分布著雕刻著精確幾何圖形的大型石塊,仿佛現代的建筑石磚工廠。這些石塊,可能就是曾經屹立在廣場和神廟上的建筑倒塌后的遺存。這些石磚的雕刻,比馬丘比丘的石磚還要精確而精美。這些凹陷的圖案,除了美學考慮,或許還有著類似榫卯結構的工程學功用。

蒂瓦納科作為蒂瓦納科文明的政治中心和宗教中心,于公元800年左右的鼎盛時期,其人口可能高達2萬。但公元1000年左右,蒂瓦納科文明卻忽然崩潰,蒂瓦納科也被遺棄變成了廢墟。蒂瓦納科的忽然崩潰,一直是困擾著考古學家的一個謎團。但1980年代針對的的喀喀湖西北200公里外奎爾恰亞冰川的冰核研究,卻發現在公元600-920年的冰核中,有著大量的土塵含量。公元800-1400年間,年雪層的厚度也顯著變薄。這些證據都顯示,公元1000年左右,蒂瓦納科區域經歷了一場環境惡化和大干旱的侵襲。氣候的長時間惡化導致了本就脆弱的高原農業的崩潰,這或許才是蒂瓦納科文明消亡的真正原因。

蒂瓦納科消亡以后,其文明在的的喀喀湖流域整整消失了400年。但她的建筑和藝術風格,卻一直流傳到了印加帝國時期并對其產生了深遠的影響。印加帝國的建筑大部分已經遭到了西班牙殖民者的破壞,蒂瓦納科的神廟和石像,卻有幸留了下來,成為了安第斯文明、建筑和藝術獨一無二的見證。

(責編:劉婕)