鄉村振興視域下江蘇鄉村人居環境治理研究

徐 凡,黃京京,戴軍,周衍濤

(金陵科技學院,江蘇 南京 211169)

1 鄉村振興與人居環境治理內涵、理論綜述

1.1 鄉村振興政策解讀

基于我國農村當前經濟發展不均衡、土地粗放利用不節約集約以及基礎設施不完善的普遍現象,黨的“十九大”首次明確提出實施鄉村振興戰略,包括產業興旺、生態宜居、鄉風文明、治理有效、生活富裕這5個方面的總要求,統籌推進農村經濟、政治、文化、社會和生態文明的全面建設,進一步加強我國對三農問題和城鄉發展基本規律的深層認識,促進城鄉融合發展

1.1.1 實施鄉村振興戰略的背景

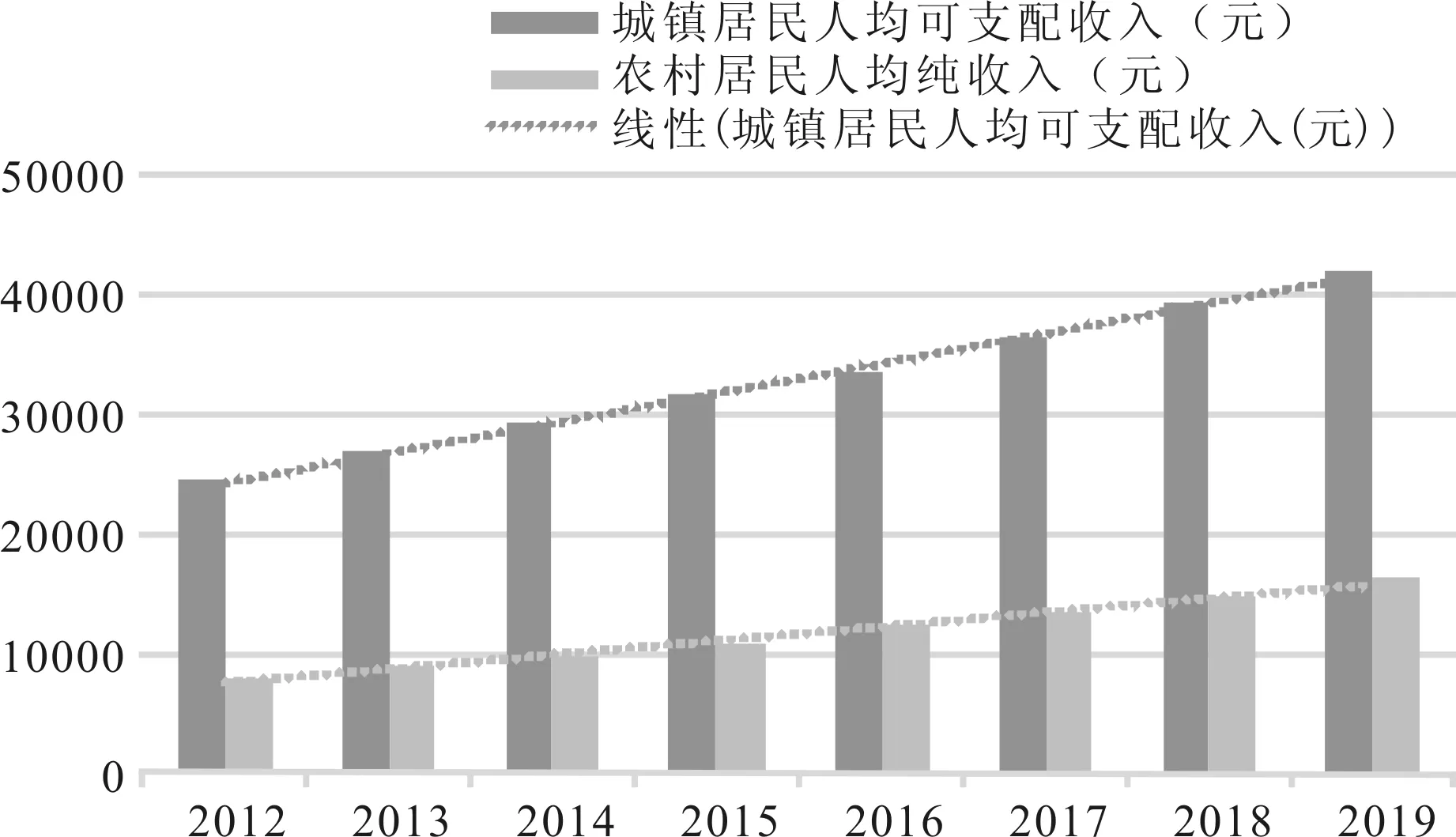

隨著我國對農村建設的高度重視,農村經濟得到迅猛發展,與農村有關的一系列發展戰略也相繼部署,為實施鄉村振興戰略提供了重要基礎。在此背景下,農村居民人均純收入顯著增加,不僅增加糧食生產和農產品供給,也極大地提高了農村人民生活水平,促進農村一二三產業融合發展,為今后搞好鄉村振興戰略的制度創新和頂層政策設計指明方向。目前據統計年鑒顯示,2012年我國農民人均純收入為7917元,2017年增至13432元,增長了近70%,黨的十七屆三中全會《決定》確立的推進農村改革發展目標任務中,明確提出到 2020年農民人均純收入比2008年翻一番。2012年以來我國城鄉居民人均可支配收入雖在同步增加,可收入差距卻呈現越來越大的趨勢(圖1)。近年來,針對這一突出現象,我國將新農村建設的重點放在了縮小城鄉發展差距,保持城鄉居民收入差距縮小的工作上,進一步加快了我國農業和農村現代化,有助于真正實現城鄉要素配置合理化、城鄉公共服務均等化和城鄉居民基本權益平等化的宏偉藍圖。

與此同時,經濟快速發展的背后是許多不容忽視的普遍性問題,諸如人居環境建設總體水平仍然較低,資金來源、土地粗放利用不節約集約、地區之間發展不均衡等。事實上,我國農村分布散、量大、涉及類型多,不同地區之間農村發展情況差異較大,實施鄉村振興戰略就必須按照經濟發展優先次序合理分配資源,把農業農村放在優先位置,加強改善農村人居環境,使農業農村現代化成為推動城鄉融合發展、全面建設社會主義現代化強國的重要前提。

圖1 2012~2019城鄉居民人均可支配收入

1.1.2 鄉村振興戰略的內涵及標準

鄉村振興,即建設產業興旺、生態宜居、鄉風文明、治理有效、生活富裕的新農村,這五點相輔相成,缺一不可[1]。

(1)產業興旺。我國雖解決了人民基本的溫飽問題,但在實現全面建成小康社會的過程中還面臨諸多挑戰。因此,我們應該因地制宜,結合各地區本土的經濟比較優勢,充分利用當地資源,優化調整產業結構,促進一二三產業的互融互動,形成“一產強,二產優,三產活”的產業發展新格局。

(2)生態宜居。許多農村只片面的追求經濟發展而忽視了環境問題,造成了不可忽視的人地矛盾。生活及工業廢水不經處理隨意排放,過量使用化肥農藥,垃圾也缺乏系統化的處理方式,詩句里“竹喧歸浣女,蓮動下漁舟”的中國傳統田園風光也逐漸沉沒在歷史的長河里不再復見了。我們應當進行科學的統籌規劃,建立健全相關法律法規,在保證正常農業生產的前提下將環境污染降到最小。堅持人與自然和諧共生,以良好生態環境支撐,建設宜業宜居的美麗鄉村[2]。

(3)鄉風文明。鄉風文明是加強農村文化建設的重要舉措。文化是農村在長久歷史發展過程中的沉淀,承載了居民的精神寄托,也是鄉村振興戰略的靈魂實質。唯有明確鄉村的歷史特色,結合文化找準其發展定位,才能實現環境美向生活美的升華。

(4)治理有效。治理有效突出了從重視過程向重視結果的轉變,以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,推進鄉村治理體系和治理能力現代化,鞏固鄉村振興基層基礎。同時,鄉村治理也要立足于農村實際,因地制宜的進行各項目建設,不能盲目的追求發展速度而“揠苗助長”。

(5)生活富裕。生活富裕也就是提高農村村民人均純收入,縮小城鄉發展差距。當地政府需密切關注貧困戶,對貧困戶進行精準分類、精準扶貧,爭取早日達到共同富裕。

1.2 鄉村人居環境內涵與研究綜述

1.2.1 鄉村人居環境內涵

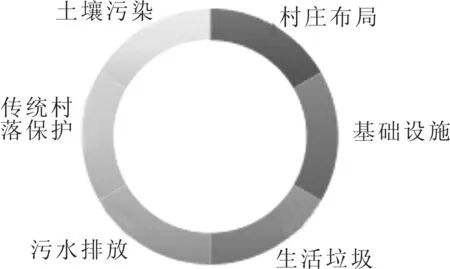

新農村建設發展以來,鄉村人口往往片面追求經濟發展而忽視生態環境,造成了村莊布局混亂,出現了大量廢棄農田,宅基地等,生活設施不健全,污水垃圾也隨意處理。到2016年底,行政村中有20%已對生活污水進行治理,較2013年增長了10.9%,雖有一定增長,但仍存在80%的行政村未采取污水治理措施;同樣,65%的行政村已對生活垃圾進行集中治理,增幅明顯,但仍有35%的村落未采取相應措施(表1)。可以說,改善鄉村人居環境已是亟不可待。

表1 2013~2016年行政村生活污水垃圾覆蓋率

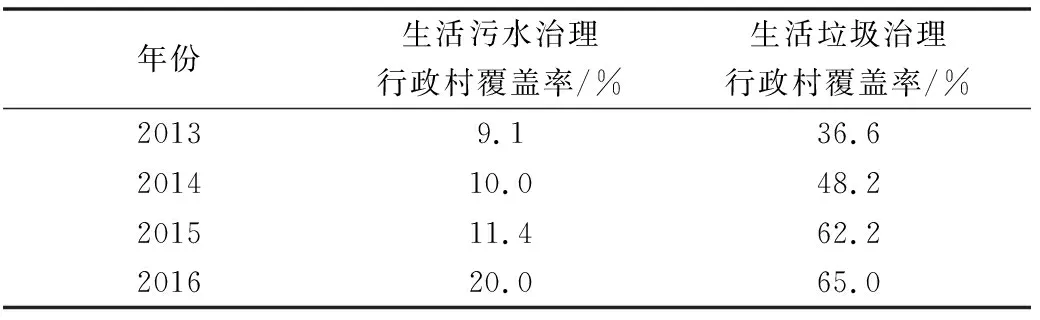

而長期以來,研究人員大多把目光放在城市領域,對鄉村人居環境的研究尚未形成系統的規模,因此,對于鄉村人居環境這一概念并沒有一個統一的定義。余斌在《城市化進程中的鄉村住區演變與人居環境優化研究》中提到:“鄉村人居環境不是人居環境的一個低級發展階段,是一種相對獨立的、有序發展的人居環境類型,是一種漸進變化的復合生態系統,是一種動態開發的人居支撐體系。”[3]筆者認為,鄉村人居環境大體上可以理解為在鄉村范圍內影響居民生活質量與鄉村風貌的種種因素,如圖2所示。

而關于鄉村人居環境建設則主要包含鄉村環境、基礎設施、公共服務設施、住房條件等,為實現農業農村現代化提供保障。后文會從以上四者出發,對江蘇省農村人居環境治理現狀進行分析。

1.2.2 鄉村人居環境研究綜述

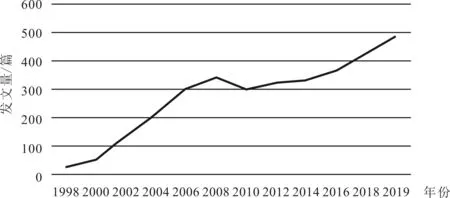

以中國知網為檢索單位,以“人居環境”為關鍵詞進行文獻檢索,共檢索到文獻5743篇,發表總體趨勢如圖3所示,可以看出,2005年實施新農村建設以來,越來越多的學者將目光聚焦到人居環境的研究上來,特別是“十九大”提出鄉村振興政策后,文獻發表量達到了一個新的高度,這對于農村建設來說是一個很積極的態勢。筆者對現有研究文獻進行廣泛閱讀后發現,學者大多從農村人居環境的現狀、發展模式、問題及對策出發,研究其鄉村環境、鄉村文化和鄉村聚落3個方面。

圖2 我國農村人居環境主要構成因素

圖3 知網數據下近年來人居環境發文量趨勢

如在《鄉村空間治理的系統效應研究——基于江蘇省村莊環境整治的實證分析》中,朱東風闡述了新農村建設和鄉村人居環境的涵義,強調要建立新型長期的農村人居環境保障體系[4]。在《中國農村人居環境質量評價及差異化治理策略》中,孫慧波,趙霞指出中國農村普遍存在的環境污染現象,并結合中國城鎮化進程,闡述了城鎮化與農村環境的關系[5]。在《鄉村人居環境研究進展與展望》中,李伯華強調要根據村民意愿來確定農村人居環境建設的重點,同時指出了農村人居環境建設過程中存在的幾點問題[6]。在《中國農村環境治理問題研究》中,馮亮為優化農村人居環境提出了切實可行的建議,強調了要完善垃圾、污水處理設施等基礎設施建設、加強農村環境整治等舉措的重要性[7]。

2 案例地區鄉村人居環境建設現狀與問題分析

2.1 江蘇鄉村人居環境現狀調研與分析

《江蘇省鄉村振興戰略實施規劃(2018~2022)》報告中指出,江蘇力爭率先實現農業農村現代化,在改善民生的同時持續推進現代化農業建設。早在“十二五”之初,江蘇就已實施了“村莊環境整治計劃”,進行了“自上而下”全域性的鄉村空間治理以推動鄉村地區的整體復興[8]。至2016年1月,省域范圍內19.8萬個自然村將近 87%完成了村莊環境整治,全省村莊環境得到了普遍改善,預計2020年可達到95%。筆者將從以下4個方面分別對江蘇省鄉村人居環境現狀進行調研分析。

2.1.1 鄉村環境

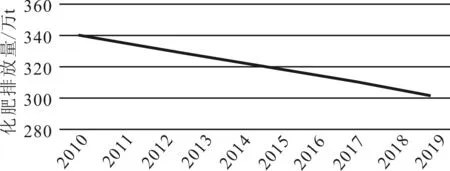

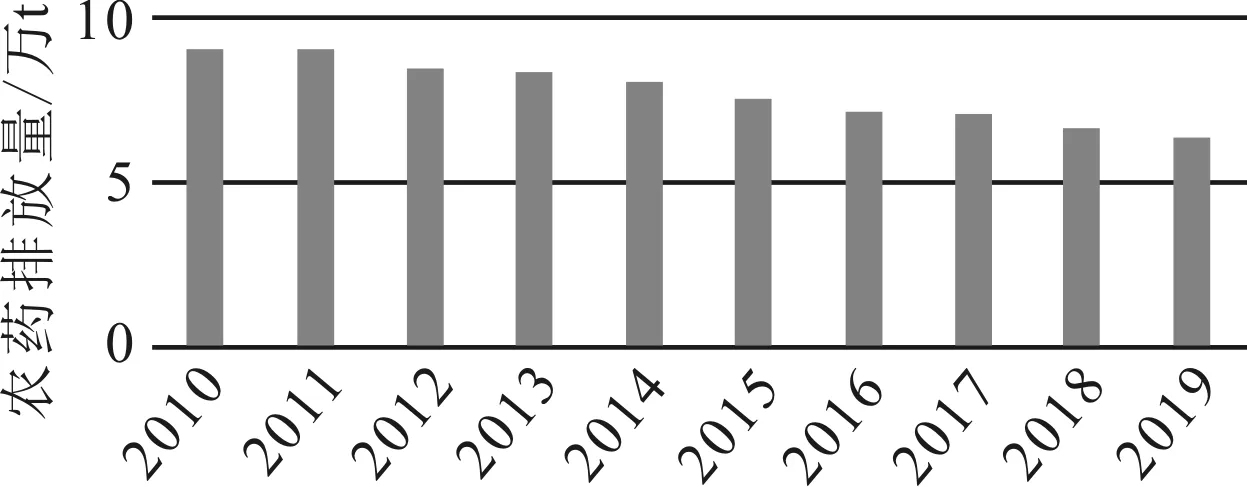

(1)化肥農藥處理。根據江蘇省統計年鑒顯示,隨著農村環境綜合整治及節能減排工作的實施,江蘇農村農業生產中的化肥、農藥等土壤污染源排放總量逐年下降(圖4、圖5)。由此可見,鄉村環境綜合整治已取得較好成效,村民隨意排放化肥農藥的現象得到有效控制。

圖4 江蘇近年來農地化肥排放量變化情況

圖5 江蘇近年來農村農藥排放量變化情況

(2)污水處理。長期以來,農村地區污水處理方式落后,再加上污水排放量大、處理率低、收集困難等問題,工業用水和生活用水任意排放,造成了嚴重的水源污染問題。在全面開展村莊環境綜合整治之后,政府開始實行嚴格的水資源保護制度,強制關閉多家可能會造成大氣和水源污染的企業,污水排放情況也有了很大程度的改善。2009年,江蘇省范圍內對生活污水進行處理的村莊有2250個,占比為14.6%,到了2013年,這個數量已達到3774個,增長了約68%,并在近幾年持續保持增長。

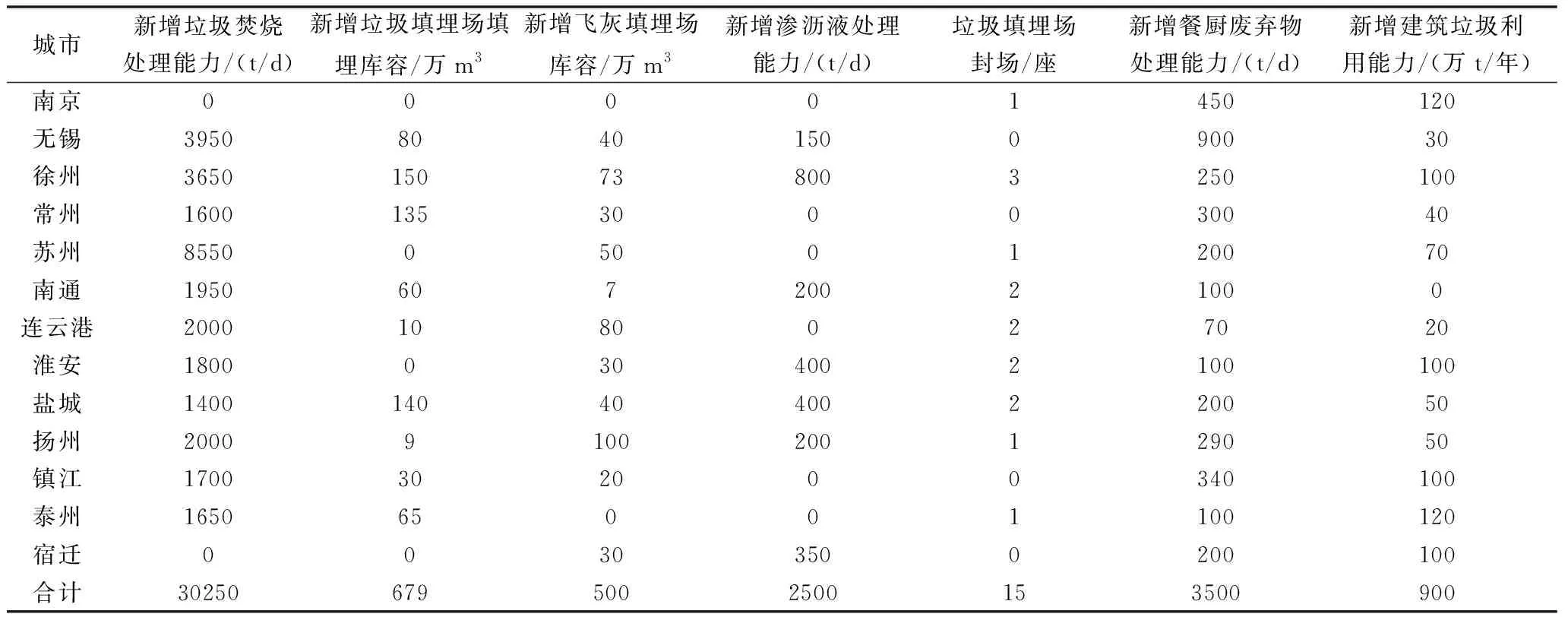

(3)垃圾處理。垃圾隨意處理是江蘇省城鄉建設過程中均不可忽視的重要漏洞,人們習慣將生活垃圾采取直接填埋方式進行處理,不僅其垃圾滲漏液會長久地污染地下水資源,還因為沒有對其進行無害化處理,殘留著大量的細菌、病毒。近年來,江蘇省針對這一現象,鼓勵城鄉地區設置垃圾收集點以集中堆放,進行無害化處理。就農村而言,2009年在全省范圍內設置生活垃圾收集點的行政村占比67.93%,2013年上漲到87.11%,近幾年也進一步上漲,基本完成了江蘇省原先所制定的目標。2018年底,江蘇省人民政府發布《江蘇省城鄉生活垃圾治理工作實施方案》,提出了2019~2020年城鄉生活垃圾治理項目任務,如表2所示,以進一步扎實有效的推進人居環境建設,更好的開展城鄉生活垃圾治理工作。

表2 2019~2020年城鄉生活垃圾治理項目任務

2.1.2 住房條件

修建改善應尊重地方發展實際,有選擇性的進行拆除或保留。根據調查顯示,江蘇90%以上的農房是1979年以后建造的,筆者通過對自己家鄉村民的走訪調查了解到,75%的村民希望村莊住房改建不要搞大拆大建,應盡量不動已有住宅,采取分類整治、漸進改善的方法,推動農村住宅的逐步更新。江蘇十三市鄉村人居環境的居住條件呈由南向北遞減趨勢,但整體上居住條件較好,各地級市之間差距不大,蘇南地區稍優先于蘇北地區。高水平區域包括蘇州、無錫的代表鄉村,其房屋結構多為磚混和鋼筋混凝土,衛生設施也較為完善,居住條件明顯優于其他區域。較低水平區域包括淮安、徐州的部分農村,居住條件相對落后,住房多為磚混和磚(石)木結構,內部設施不完善,也難以應對各類自然災害突發情況。

2.1.3 公共服務

江蘇實施“村莊環境整治計劃”以來,公共服務設施水平得到明顯提高,政府明確規定每個2500人的標準村享有維護公共服務運行基本保障8萬元。目前,蘇南地區總體情況較好,資金主要用于支持部分經濟薄弱村;蘇北地區公共服務水平相對較差,主要投用于環境衛生以及小型維修項目管護。近年來,除了滿足農民在義務教育、社會醫療、公共安全、社會保障等方面的公共需求以外,江蘇許多村落已著力修建養老服務設施、綜合服務中心、文體活動設施等一系列現代化設施,并逐步擴大中小學和醫療衛生站的規模。現有部分村莊學校配置標準已與城市小學的規模旗鼓相當,如徐州市的豐縣華山鎮華星小學大程莊教學點始建于1912年,現占地面積10000 m2,校舍建筑面積1887 m2,操場等運動場面積5000 m2。

2.1.4 基礎設施

江蘇農村基礎設施建設發展迅速,政府積極推動城鎮基礎設施向農村延伸,根據第三次農業普查顯示,江蘇鄉村區域的基礎設施已具備較高水平,形成了一批“美麗鄉村”的樣板,但仍要注意村落間發展不平衡不充分的矛盾。同時,部分地區更多的關注以鄉村水電網、村內道路等為主的生產、生活性基礎設施,而忽略互聯網建設等人文基礎設施,不利于農村現代化生活的普及。

2.2 江蘇鄉村人居環境存在的問題

2.2.1 農村空心化傾向嚴重

實施城鄉一體化發展戰略是解決“三農”問題的有效途徑,加速了農村向鄉鎮、鄉鎮向城市遷徙的步伐。隨著中國逐步加快城市化進程,江蘇省內原始自然村落逐漸消失,規劃保留集中居住區出現空心化的傾向,這無疑將造成農村公共服務和管理困難,甚至導致農村傳承千年的經濟文化走向衰敗。因此,從鄉村內部激發鄉村治理的內生動力從而防止農村空心化和經濟文化衰敗,已經成為新時期農村人居環境建設的關鍵問題。

2.2.2 村民對環境破壞的危害性認識不足

調查表明,盡管江蘇鄉村近年來化肥農藥、污水處理等已得到明顯改善,80%的村民都具備最基本的環境保護意識,且通常選擇在垃圾集中點傾倒日常生活垃圾,但僅有5%的人了解分類處理,15%的村民存在著隨意丟棄垃圾的行為,遠遠未達到高標準的環境治理標準。筆者通過走訪江蘇盱眙馬壩鎮內臥龍村基本情況時了解到,70%的村民不了解可回收物與不可回收物的差別,也不了解固體廢棄物對身體的有害影響。平常沒有專門人員清理公共道路,車輛行駛時,灰塵起起落落。此外,對于諸多不需付費的公共資源,村民頭腦中的普遍觀念是“多多益善”,因此置資源破壞和生態危機于不顧,造成嚴重的環境污染。

2.2.3 部分政府資金及技術投入不足

長期以來農村土地、勞動力等資源源源不斷地輸入城市,為城市發展作出了很大貢獻,而城市的資金和技術卻很少反哺農村[8]。一方面導致城鄉發展差距日益增大,另一方面鄉村勞動力不足,不能保證充足的人力資源投入各項人居環境項目建設中來。盡管國家實施了鄉村振興戰略,各級政府也顯然對新農村建設及農村人居環境建設的資金投入提高了重視,但城鎮的資金投入依然占更大的比例,且部分農村環境現狀十分嚴峻,由于現有的資金不足,農村面貌不能夠得到全面的改善。以農村基礎設施為例,筆者所走訪的臥龍村北灣支渠年久失修,卻沒有引起政府的重視,影響了鄉村整體環境,也很難起到其自身的作用,即抵御自然災害。此外,由于村間土路的投入使用最多,所以路面損壞嚴重,對村民的生活質量造成消極影響。

2.2.4 鄉村規劃不全,傳統文化保護滯后

相對于城市規劃,村莊規劃自開始便不被理論界所重視,長期以來,人們對于村莊規劃的關注也遠不能滿足實際要求。[9]兩者綜合便導致了各地包括江蘇在內的眾多鄉村人居環境建設過程中的一系列問題,其中最典型的問題是建設問題,大部分鄉村沒有理論指導與前期規劃,整體布局雜亂無章,村民的住房條件也得不到改善。各地如出一撤的建設模式影響下,鄉村面貌千篇一律,原有的傳統文化也在建設工程中喪失,缺乏地域特色和文化特色。

3 江蘇鄉村人居環境治理路徑與策略

3.1 各級政府角色調整,加強宏觀調控

各級政府應明確在鄉村人居環境建設過程中的宏觀調控、銜接與監督作用。以江蘇省為例,各市農村發展基本情況與各地區經濟發展水平相吻合,因此提高當地經濟發展水平成為提升人居環境質量以及縮小地區之間差異的關鍵。對于經濟較發達區域,如南京、蘇州地區農村等,可在現有基礎上,完善基礎設施與公共設施的運行管理機制。根據歷史經驗,建立一套務實管用的運行管護機制,往往比工程建設更重要[10]。村民因公共意識不足,破壞環境設施的現象時有發生,各級政府特別是鄉政府更要提高宣傳力度,切實維護好現有各項設施,做到有專人看護,有資金維護,有制度保護,避免邊整治邊反彈的現象。

而對于經濟發展相對較為薄弱的區域,如淮安、連云港等,政府則要科學的加大住房、環境、基礎設施等硬件的建設資金投入,并給予一定的政策支持,以縮小地區之間的差距,實現市縣間均衡可持續發展與城鄉發展的協調統一。同時還要引導村民團結,實施獎罰機制,嚴厲處罰破壞人居生態環境的不文明行為,為日后長久的管理維護打下基礎。

3.2 合理規劃村莊布局,強調村莊特色

目前,江蘇農村地區存在的普遍現象是村莊缺乏整體的規劃布局,處于盲目建設、無序規劃狀態中,更缺乏對村莊本身特色與鄉土風情的考量,許多鄉村在建設過程中變得“千村一面”。

此外,明確鄉村的定位,加強鄉村特色規劃設計,把人居環境建設做到因地制宜,是當地政府當務之急。2014 年《國務院關于人居環境指導意見》中曾明確指出,改善農村人居環境的總體要求是堅持因地制宜、分類指導。各地農村在長期發展的過程中,傳統文化、環境特色、經濟水平均有很大差異,應結合村莊特色與發展程度對各個村莊進行實地調查和具體分析,“量身定制”出村莊規劃和人居環境建設方案。對于歷史悠久的傳統村落,應著重保護好其歷史特色,引導建成“美麗宜居村莊”,而對于一般村落,則以產業轉型和環境整治為主,找準產業定位,從而體現鄉村特色。

3.3 加強村民的公共意識與參與力度

在以往的村莊治理中,村民大多被動的接受上層的指令,而少有自下而上的自主參與,整個人居環境治理的過程都與村民本身脫節。人居環境治理不僅是為了村民,更是依靠村民。因此,在建設過程中,必須考慮村民的主體要求與意愿,優先發展其最需要的建設項目,鼓勵村民自主參與到人居環境建設的決策與管理中來,才能有效表達和滿足多樣化的公共服務、居住條件等需求,實現精準供給[11]。對于生活條件較為落后的村莊,應該把水電路氣房等基礎設施建設作為重點,從而促使村民的基本生活條件逐漸完善。若政府盲目追求“面子工程”而以并不緊急的建設項目為先,便與本來的目的背道而馳。

此外,當地政府要加強宣傳力度,強調可持續發展的理念以及環境污染的危害性,使村民意識到人居環境建設與自我息息相關,從而增強村民的環保意識與公共意識,推進垃圾治理和污水治理等,實現鄉村社會經濟建設與生態建設同步協調發展。

4 結論與討論

本文全面解析了鄉村振興政策與人居環境治理的內涵,并從鄉村環境綜合整治、村民居住條件、基礎設施和公共服務設施四個方面,基于數據與理論分析對近幾年來江蘇省鄉村人居環境建設情況進行研究,并指出其中存在的較為明顯的問題,諸如農村空心化傾向嚴重、村民對環境污染的危害性認識不足、部分政府資金及技術投入不足和鄉村規劃不全,傳統文化保護滯后的現象,有針對性地分別從政府、村莊建設、村民3個方面提出解決措施。

在江蘇,農村人居環境建設會是一個長期的實踐過程。只有政府與村民共同努力,建設社會主義新農村和打造舒適宜人的農村人居環境才足以實現。近年來雖已取得明顯成果,但不同市縣間仍存在較大差異,應根據現狀條件和經濟發展狀況,因地制宜、分類指導的對各類鄉村進行人居環境建設。南京、蘇州等市內發展條件較好的鄉村應以環境整治為重點,建設宜人的居住環境,而宿遷、連云港等市內部分發展落后的鄉村仍應以水電路氣房等基礎設施建設為重點,改善居民生活條件。

鄉村人居環境治理工作不僅與農民群眾的生活質量與幸福指數息息相關,更是與農村經濟社會的發展狀況有著密切聯系,只有真正站在村民的角度,落實各項措施,積極改善農村人居環境,才能促進農業農村現代化,最終達到城鄉融合發展。