安徽太湖縣茶產業扶貧現狀、問題及對策

陳慶雨

(河海大學 公共管理學院,江蘇 南京 211100)

產業扶貧是我國長期扶貧開發實踐中逐步形成的專項扶貧開發模式之一[1]。2014年中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發了《關于創新機制扎實推進農村扶貧開發工作的意見》,明確了特色產業增收工作是扶貧開發10項重點工作之一[2]。2020年2月22日,農業農村部辦公廳、國務院扶貧辦綜合司聯合印發的《關于做好2020年產業扶貧工作的意見》提出,產業扶貧是穩定脫貧的根本之策,也是鞏固脫貧成果防止返貧的關鍵措施[3]。故要大力提高貧困地區特色產業發展水平,鞏固產業扶貧成果。茶產業是很多貧困山區的特色產業。茶產業扶貧在打贏扶貧攻堅戰中起著至關重要的作用。

目前有關產業扶貧方面的研究主要集中在3個方面:一是關于產業扶貧的基礎理論研究。如唐守祥等[4]認為,產業扶貧是貧困地區依托其自然與現實條件,以發展產業為扶貧的主要途徑。產業扶貧這一概念的提出,代表國家扶貧政策從“輸血”到“造血”的轉變[5]。二是關于產業扶貧模式研究。范東君[6]基于對湖南湘西州產業扶貧的分析提出,強市場+弱政府、中性市場+中性政府、弱市場+強政府3種產業扶貧模式。三是關于產業扶貧困境及對策研究。古潔等[7]認為,海南省茶產業扶貧存在產業體系小、利益聯結機制尚未完善等問題。黃承偉等[8]提出,產業精準扶貧存在忽略貧困群體主體地位、精英俘獲現象普遍等問題。針對存在的問題,學者提出相應對策。雷心恬[9]提出,在茶產業扶貧中應完善茶產業利益鏈。李志萌等[10]認為,應推進產業鏈條與生態鏈條相統一,扶貧資金投入與扶貧創新相統一,企業與農戶利益相統一。前人主要對不同地區的產業扶貧進行研究,對地區特色產業扶貧和農戶參與行為的研究還不足。鑒于此,聚焦大別山區太湖縣支柱產業——茶產業,采用問卷調查和半結構式訪談相結合的方法,對太湖縣茶業扶貧現狀和農戶參與行為進行調查,并提出茶產業扶貧的具體對策,以期給貧困地區茶產業扶貧的可持續發展提供新思路。

1 調查方法

調查地點為安徽太湖縣。以太湖縣茶產業主產區(北中鎮、寺前鎮、天華鎮、城西鄉)的茶農個體為調查對象。主要采用問卷調查法和半結構式訪談法。為對當地茶產業扶貧進行深入了解,調查中筆者隨機選取茶農進行半結構式訪談。考慮到茶農文化程度等現實因素,問卷多由調查員根據調查對象口述內容進行代填。發放調查問卷共317份,收到有效問卷288份,有效回收率達90.9%。采用SPSS 25.0對收集到的資料進行統計。

2 結果與分析

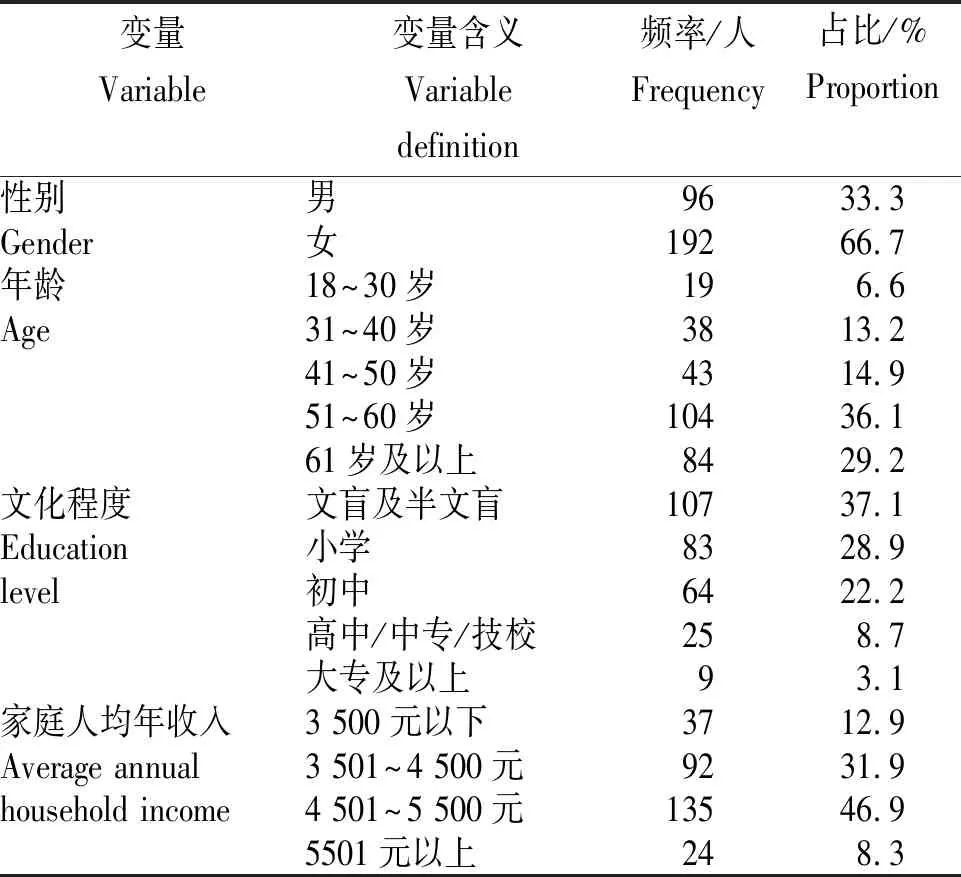

2.1 調查樣本基本信息

調查問卷主要涉及調查對象基本情況及其參與茶產業扶貧狀況。接受調查的茶農有288人。其中,男性茶農96人,女性茶農192人。188名茶農年齡在51歲以上。37.1%的茶農為文盲或半文盲,僅有3.1%的茶農接受過高等教育。從事茶產業的農戶家庭人均年收入集中在3 501~5 500元(表1。)

表1 調查樣本基本信息

2.2 太湖縣茶產業的扶貧現狀

2.2.1 地理與產業優勢 太湖縣位于安徽省西南部,大別山南麓,長江北岸,是我國最適合的產茶區和農業部大別山地區名優茶優質高產協作項目區[11]。截止2019年,太湖縣擁有茶園7 866.7 hm2,總產值超過3億。太湖縣擁有天華谷尖和二祖禪茶兩大茶葉品牌,其中天華谷尖入選國家地理標志產品,年產280余t,產值達1.8億。此外,太湖縣北中鎮望天村和寺前鎮分批入選“一村一品”示范茶(村)鎮。全縣茶園分為2類:一是生產春茶為主的低產量茶園(分布全縣,寺前鎮為典型代表);二是生產夏秋茶為主的高產茶園(集中在北中鎮)。太湖縣2001年以前均只采一季春茶,2001年以來,其北中鎮開始開采夏秋茶,提高當地茶業收入近1倍[12]。目前,茶產業已成為太湖縣支柱產業,在帶動當地茶農脫貧增收的實踐中發揮著重要作用。

2.2.2 政策與技術幫扶 2018年7月19日,安徽省人民政府辦公廳出臺的《關于做優做大做強茶產業助推脫貧攻堅和農民增收的意見》提出,皖西南山區既是茶業主產區,又是脫貧攻堅的重點地區,要大力發展茶產業,加快宜茶貧困地區脫貧攻堅步伐[13]。太湖縣積極響應省政府號召,出臺一系列助推茶產業扶貧的政策。在縣級層面,對村級產業扶貧基地建設實施獎補,每年每村最高可獲得6萬元的獎補金。各村也創新茶產業扶貧政策,如喬木寨村采取“以獎代補”的方式促進貧困戶擴展茶業種植面積。此外,先進的技術是實現茶產業健康發展的重要前提。太湖縣實施同心工程,以推廣技術帶動茶農增收。組織農技人員對貧困戶進行“一對一”幫扶。政策支持、技術幫扶雙管齊下取得了良好效果。

2.2.3 茶產業扶貧模式與貧困戶增收途徑多元化 太湖縣踐行基地+貧困戶、龍頭企業+貧困戶、合作社+貧困戶、能人+貧困戶、貧困戶自主創業的“四帶一自”產業扶貧模式。依據當地茶產業發展的自然與現實條件,提出龍頭企業(合作社)+基地+貧困戶是全縣茶產業扶貧的核心模式。天華鎮的畫里天華實業有限公司通過在租賃土地時多支付貧困戶10%的租金、與貧困戶簽訂用工合同和代種合同對茶農進行幫扶,直接帶動28戶貧困戶收益分紅,解決周邊超過500個村民的就業問題。由于茶產業扶貧模式多元化使得貧困戶可以通過將土地流轉給公司或合作社入股、提供勞動力、代養代種及“一自三合”(戶貸戶用自我發展、戶貸戶用合伙發展、戶貸社管合作發展、戶貸社管合營發展)扶貧小額信貸等途徑實現脫貧增收。

2.3 太湖縣茶產業扶貧存在的問題

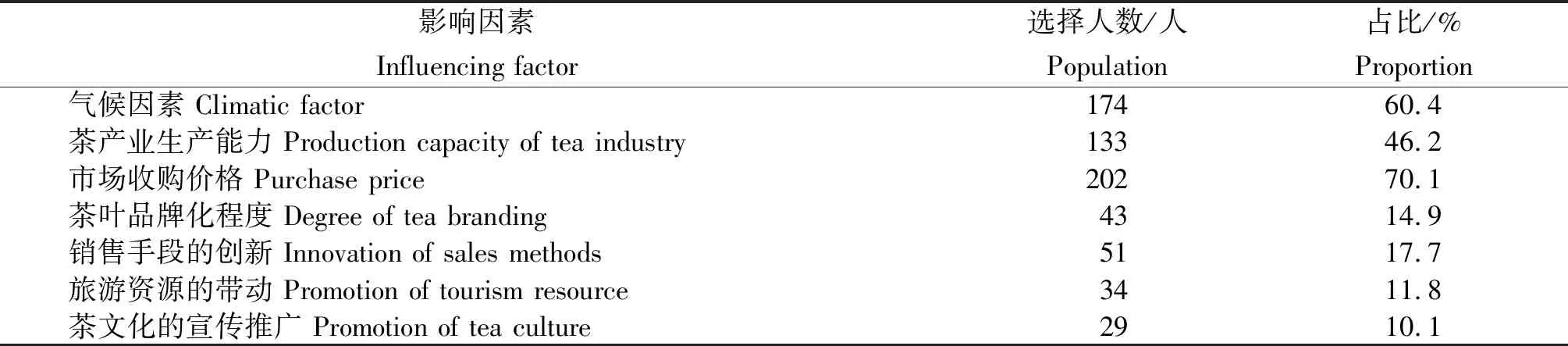

2.3.1 產業融合度低,產業鏈短 對影響太湖縣茶產業扶貧經濟效益因素的調查(茶農對所給因素僅選3項)顯示(表2),茶農認為氣候因素、茶產業生產能力和市場收購價格是影響太湖縣茶產業扶貧經濟效益排名前三的因素,茶農選擇的占比分別為60.4%、46.2%和70.1%。說明太湖縣茶產業扶貧主要依托茶葉生產開展工作,而與旅游業、電商業等產業融合程度低。依靠單一的茶葉生產來開展扶貧會使脫貧工作難以高效、健康、持續發展。茶葉生產具有季節性,雖然太湖縣自2001年開始開采夏秋茶,但夏秋茶由于口感不佳、茶園分布不廣、當地開采和精加工能力弱等原因,其市場價格較低,在帶動茶農增收中起到的作用不強。調查中有75.2%的茶農表示其年收入主要來源仍是春茶。太湖縣主要生產綠茶,但高檔綠茶——烘青,僅占總產量的10%。全縣茶業精加工工廠少,余下的炒青得不到精加工而價格低廉。太湖縣部分夏秋茶甚至還要依靠鄰縣工廠進行加工。全縣茶產業收入主要依靠茶葉銷售,導致產品經濟附加值低。缺乏對產品的深加工及相關產業協同發展,致使太湖縣茶產業扶貧存在產業融合度低,產業鏈短的問題。

表2 影響太湖縣茶產業扶貧經濟效益的因素

2.3.2 技術培訓效果不佳 安徽省是人口流出大省,農村勞動力外流現象嚴重,勞動力外流會進一步加劇農村老齡化。調查顯示,近30%的調查對象年齡在60歲以上,50%以上調查對象年齡在50歲以上。務農收入遠不及外出打工收入是農村適齡勞動力外流的主要原因。人均年收入在4 500~5 500元的茶農占46.9%,而外出打工1~2個月就能賺到在家種植茶葉的年收入,因此茶產業很難對年輕人形成吸引力,因而造成茶農隊伍勞動力不足,老齡化嚴重。37.1%的茶農是文盲或半文盲,28.9%的茶農是小學文化水平,其對于微耕機、采茶機、割灌機、機動噴霧器等器械的使用和新技術的學習能力弱。

茶農隊伍人員不足、老齡化嚴重、文化素質不高是茶產業扶貧考慮的現實問題。推廣先進生產技術是茶產業扶貧可持續發展的關鍵。太湖縣主要通過開展農業技術(茶葉類)培訓班和農技人員對接貧困戶的方式開展技術幫扶。但技術培訓效果不佳,主要原因是太湖縣茶農老齡人口占比大,文化素質低,很難理解和接受課堂技術培訓班教授的內容。并且茶葉生產由于自身的特殊性,對女性的偏好較大,在調查中66.7%的茶農為女性。而太湖縣采取農技人員對接貧困戶開展技術培訓,主要是農技人員與戶主(多為男性)進行溝通,而真正從事茶葉生產的女性卻往往不能接觸到第一培訓信息。

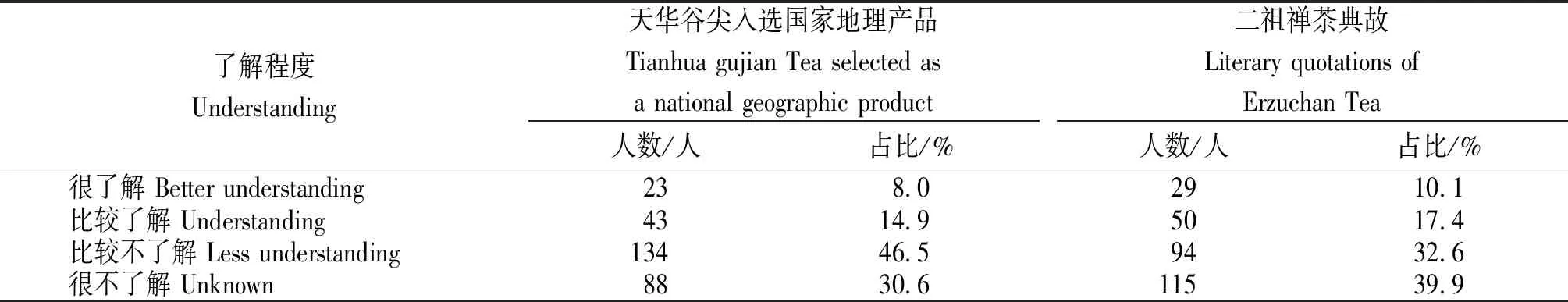

2.3.3 品牌建設與培育不足 太湖縣產茶歷史悠久,茶葉品牌較多。2008年太湖縣政府決定整合全縣茶葉品牌,主打二祖禪茶與天華谷尖兩大品牌。其中天華谷尖為入選國家地理標志產品,是安徽省十大品牌茶之一。太湖縣禪宗文化悠久,相傳中國禪宗二祖慧大師素有吃茶悟道的習慣。2004年太湖縣依據典故,重新開發二祖禪茶,促使茶產業和禪文化相融合,賦予太湖茶產業新內涵,但品牌建立后培育與推廣力度不足,未能憑借國家地理標志產品標識和獨特的禪文化打響品牌。從表3看出,有30.6%的茶農根本不了解天谷華尖當選國家地理標志產品,72.5%的茶農對二祖禪茶的典故不太了解。無論是天華谷尖還是二祖產茶的影響力僅限于省內,省外知名度不足,品牌價值不高。在2019年中國茶葉企業產品品牌價值百強評選中,太湖縣無茶企品牌上榜[14]。

表3 調查樣本對茶葉品牌的了解程度

2.3.4 茶農缺乏長遠眼光 茶農關注的只是茶葉的品種和產量帶來的經濟效益,看不到資源的綜合將帶來的復合效益[15]。這一點在調查中也得到了印證,有近56%的茶農只關注茶葉產量與售價,僅將茶葉當做經濟作物,對茶莊與生態茶園建設、茶文化的推廣、電商平臺的構建和茶旅業的發展關注度不高(圖1)。此外,盡管太湖縣一直倡導在茶葉種植時施用有機肥,但調查顯示(圖2),有78%的茶農在生產時施用化肥或以施用化肥為主,僅有22%左右的茶農在生產中施用有機肥,施用的有機肥多為雞糞和土雜肥,有機肥的有效成分含量較低、施用量大,不僅需要投入較大的勞動力,還需要更好的技術環境支持[16]。基于當前利益,茶農一般會轉而選擇肥效高、使用方便的化肥。長期施用化肥不僅會造成農村面源污染,土壤板結;還會降低茶葉品質,使其難以通過質量與食品安全檢測,不利于茶葉品牌化建設和電商平臺銷售,導致茶產業扶貧難以得到持續發展。

Fig.1 Most concerned contents of poverty alleviation with tea industry

3 促進太湖縣茶產業扶貧發展的對策

3.1 促進產業融合,探索茶產業扶貧新模式

產業融合增收是脫貧攻堅的長久之策,要重點推進區域特色富民產業融合發展帶動勞動力脫貧增收[17]。單一發展茶產業,經濟效益較低,也會導致茶農勞動力不足。農村不僅只有農業,太湖縣茶產業扶貧應以茶葉生產為主導,促進茶產業與二三產業融合發展,具體可通過三方面實現產業融合:一是延長產業鏈,提高產品附加值。太湖縣除傳統茶葉生產外,對茶葉綜合利用和創新生產的探索嚴重不足。給傳統茶產業插上翅膀騰飛的是產品創新[18]。太湖縣可通過招商引資,鼓勵有精加工經驗的現代茶企入駐該縣,依托當地茶葉資源,創新生產現代茶飲、保健茶等多元化產品,迎合市場需求,提高銷售額。二是借力“互聯網+”對天華谷尖、二祖禪茶進行推廣與銷售,讓當地茶葉走出大山。可利用網絡平臺(如:抖音、快手)宣傳當地茶葉品牌;也可以和淘寶主播合作,借助主播流量,定期推廣精選茶葉,實現茶產業扶貧與電商扶貧相結合。三是促進茶旅融合。將茶葉種植、加工與特色體驗相結合,利用縣內2個國家4A級景區,將茶文化建設融于當地的旅游資源中,茶業和旅游業雙管齊下,建設集現代化茶葉生產、鄉村休閑度假等功能為一體的茶產業扶貧示范村。

3.2 加強貧困戶參與意識,創新技術培訓形式

在開展技術培訓前,應加強扶貧對象參與意識,杜絕“等靠要”的思想[19],只有人們意識上認可與接受茶產業扶貧,才會愿意學習新技術;激發貧困戶內生動力才能推進茶產業扶貧發展。對茶農進行技術培訓是茶產業扶貧可持續發展的關鍵。在開展茶農技術培訓時應考慮茶農隊伍特征,創新技術培訓形式。一是在田野和茶廠開展茶農培訓班。使茶農在實踐中學習種植知識和掌握現代化機械的使用技術;避免出現紙上談兵現象。二是針對女性茶農開展技術培訓。茶產業對女性有較大的偏好,故應加強女茶農的技術教育。以往太湖縣以貧困戶為單位,安排戶主(多為男性)與農技人員結對幫扶,而茶葉的生產主要以女性為主,女茶農在從事生產之余大多還要操持家務,時間不充裕,因而女茶農得到技術培訓的機會很少。故對女茶農的技術培訓要充分考慮其生活作息,切實發揮技術培訓功效,培養一批懂種植、會操作的茶產業人才。

3.3 挖掘地方文化,強化品牌建設

農業的品牌化發展已是大勢所趨,而茶葉作為我國特色優勢農業,也必然要實施品牌化戰略[20]。一要將當地文化融于茶產業品牌建設。2004年太湖縣依據二祖慧大師吃茶悟道的典故,創制二祖禪茶,將當地禪宗文化與茶產業結合,初步具有文化助推茶產業發展的意識,需進一步挖掘地方文化,賦予當地茶葉品牌新內涵。二要加強品牌營銷力度。充分利用安徽省國際茶葉博覽會、安徽農博會等平臺,打造知名品牌,提高當地茶企影響力。此外,太湖縣還應定期舉辦茶事宣傳活動(如:禪茶文化節、茶葉采摘體驗游等)宣傳太湖禪茶文化,吸引年輕人、禪宗愛好者等潛在消費者的關注。隨著網絡基礎設施建設的加強,還可以依靠網絡平臺宣傳太湖茶葉品牌,提高天華谷尖與二祖禪茶的知名度,提升品牌價值,進一步擴大茶產業在脫貧、助貧中的作用。

3.4 樹立可持續發展意識,發展生態茶業

茶產業扶貧可持續發展需發展綠色生態茶產業。則需一方面要加強宣傳,提高茶農環保意識和可持續發展意識。茶農缺乏長遠眼光,在種植時過度使用化肥,在調查中僅有22%的茶農在種植時施用有機肥。政府可以通過宣傳生態茶園成功案例和“以獎代補”有機肥使用的方式來激勵茶農使用有機肥;還可通過開展有機肥施用技術培訓,提高茶農施肥技術與能力。意識與能力雙重培養,使茶農有意愿也有技術使用有機肥,實現茶產業健康持續發展。另一方面太湖縣應推進秸稈與畜禽養殖等農業廢料的資源化利用,在茶葉產地周邊地區建設農業肥料堆積池和沼液調配池,并配套管道等輸送設備,將有機肥輸送到茶產區,有效減少化肥使用。這些舉措不僅能促進茶產業朝著健康、綠色的方向發展,還能提高產品品質,推進茶業品牌化建設,提高茶產業扶貧的經濟效益。

4 結語

茶產業是安徽太湖縣的優勢產業,太湖縣憑借其地理與產業優勢,通過政策與技術的幫扶及茶產業扶貧模式與貧困戶增收途徑的創新,在茶產業扶貧實踐中進行了有益的探索。但太湖縣在開展茶業扶貧工作中也存在不足。在今后開展工作時,應促進產業融合,創新技術培訓形式,提高品牌價值,大力發展可持續生態茶業,穩步提高茶葉生產率與附加值,依托茶產業助推扶貧工作穩健發展。