馬恩“典型”理論研究

摘 要:馬克思和恩格斯在合著的《神圣家族》中分析與評價了小說《巴黎的秘密》等作品中的人物,提出了關于藝術形象典型性的概念,在藝術創(chuàng)造方面具有重要意義。在新媒體環(huán)境下,動態(tài)圖形設計成為未來當代設計的一個重要方向。本文以漢諾威世界博覽會動態(tài)圖形設計為例,通過典型形象的共性與個性、典型形象和典型環(huán)境兩個方面肯定馬克思、恩格斯“典型”理論對動態(tài)圖形設計中藝術形象塑造表達的重要性。

關鍵詞:馬恩“典型”理論;動態(tài)圖形;設計;典型;藝術形象

中圖分類號:J043 文獻標識碼:A 文章編號:1004-9436(2020)13-00-04

隨著時間的不斷流逝,人們在科學數(shù)字技術領域有了顯著的成果,同時人們在視覺方面的需求也發(fā)生了非常大的變化,人們不再局限于二維的平面圖形,因此動態(tài)的圖形設計便成了未來設計中的一個重要方向,因此如何塑造動態(tài)的藝術形象就顯得尤為重要。馬恩“典型”理論對藝術形象的塑造起到尤為重要的指導作用。他們在此理論中提出的觀點主要有兩點,首先是關于典型形象的“共性”與“個性”的問題,其次是人類與環(huán)境之間的關系問題,即典型形象和典型環(huán)境的關系問題。他們認為創(chuàng)作主體不但需要真實再現(xiàn)那個時代的發(fā)展趨勢和意義,而且需要真實地表現(xiàn)出那個時代人類與環(huán)境之間的關系,達到藝術再現(xiàn)與表現(xiàn)相統(tǒng)一的真實。

1 動態(tài)圖形

1.1 早期追溯

圖形和符號在歷史上很早就已存在,從最早發(fā)現(xiàn)的西班牙阿爾塔米拉巖洞壁畫到古埃及的獅身人面像以及中國古代陶器、青銅器上的紋路等等。在初期,圖形符號紋路的表現(xiàn)方式均為靜態(tài)的、平面的,而隨著時代的飛速發(fā)展和數(shù)字技術的進步,在19世紀末,盧米埃兄弟對愛迪生發(fā)明的“西洋鏡”進行研究升級,電影的早期形式就此開始促成了影像呈現(xiàn)技術的誕生。而這種影像呈現(xiàn)技術的發(fā)明為動態(tài)圖形的誕生奠定了基礎。

1.2 動態(tài)圖形的界定

動態(tài)圖形設計屬于一種交叉性學科的理論概念,它是平面設計、動畫設計、影像制作、3D建模等一些學科結(jié)合而成的,但自出現(xiàn)以來還并未有特別明確的概念界定。根據(jù)翻譯來看可以大致解釋為運動的、移動的圖形。大家所說的會動的圖形設計,其實就是圖形跟隨著時間的變化而改變自身的形態(tài),簡而言之,就是將時間維度運用到圖形設計上。因為被賦予了時間維度,因此在二維空間的基礎上拓展了空間表現(xiàn)范圍和深度,能夠更加精確和顯著地展現(xiàn)三維空間,使視覺形象的表現(xiàn)更加立體化。

2 藝術形象——典型性

1859年,馬克思在其著作《序言》中提出“藝術生產(chǎn)”這一概念,這是他在美學中所提出的一個重要的理論概念。他將藝術與人類的生產(chǎn)聯(lián)系在一起,從人生活的方式是生產(chǎn)實踐活動的觀點出發(fā),將美術中所包含的所有藝術都看作是一種生產(chǎn)的形態(tài),當作是人類生活的一種實踐生產(chǎn)活動,它是一種自由的精神上的生產(chǎn)。

藝術生產(chǎn)的結(jié)果必然是藝術作品,在藝術作品中,藝術典型就是高度真實和高度概括的藝術形象,同時,它又凝集了創(chuàng)作者自身所擁有的個性、真實感情和獨特的審美創(chuàng)作。藝術典型從本源上說其實就是來自真實的生活,由藝術家去歸納那些生活中的事物所得出[1]。在文學領域,如魯迅筆下的阿Q雖源于生活,但又高于生活,雖然阿Q是一個虛擬的藝術形象,卻能很真實地表現(xiàn)出實際生活中的人,因為在他身上所表現(xiàn)出的各類性格特征正是在那個年代多數(shù)人身上所共有的。當我們讀到這個虛擬人物的故事時,就能聯(lián)想到當時的社會面貌和生活產(chǎn)生情感共鳴,這些情感共鳴又潛移默化地影響著人們的社會生活。

3 漢諾威世界博覽會動態(tài)圖形設計

典型的藝術形象只要被創(chuàng)作主體所創(chuàng)造出來,讓受眾者熟知,便會讓受眾產(chǎn)生情感上的共鳴,并且如果這個藝術形象是積極的,便會對受眾產(chǎn)生正面的積極作用。如今,人們能接觸到藝術作品的途徑越來越多,不僅可以在書本、展館里接觸到,還可以在互聯(lián)網(wǎng)上了解到。古今中外的各種文學類作品,已經(jīng)創(chuàng)造出了太多成功的經(jīng)典藝術形象,而動態(tài)圖形所創(chuàng)造出來的典型的藝術形象卻很少。漢諾威世界博覽會的動態(tài)形象可以說是特殊且經(jīng)典的成功案例。

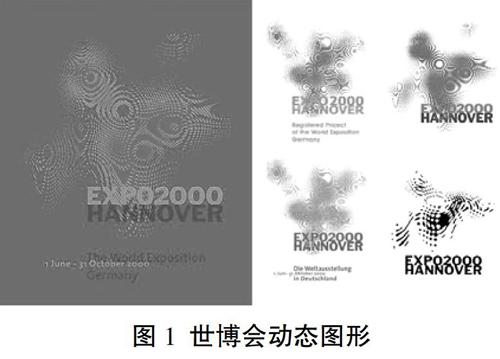

2000年,主題是人、自然與技術的漢諾威世界博覽會給人留下了深刻的印象。它的會徽“推動力”更是在視覺方面給我們展現(xiàn)了一種全新的表現(xiàn)形式。接下來,筆者從典型形象的共性與個性,典型形象和典型環(huán)境兩個層面來對漢諾威世界博覽會動態(tài)圖形的藝術形象進行深度剖析。

3.1 典型形象的“共性”與“個性”

恩格斯在《致明娜·考茨基》的信中這樣說道:“每個人都是典型,但同時又是一定的單個人。”這句話充分體現(xiàn)了馬克思主義典型化理論的一個重要觀點,揭示了創(chuàng)造出的藝術形象正是共性與個性的辨證統(tǒng)一體。

漢諾威世博會的動態(tài)藝術形象的設計者是德國科威爾工作室成員之一的麥克蓋斯(Michael Gais),麥克蓋斯和成員們認為對于像世界博覽會這樣的盛會而言,任何一幅具象的圖畫呈現(xiàn)出的效果都會感覺過于單薄。他們開始尋找適合的形態(tài)及圖形,進行藝術形象上的調(diào)研,希望能夠全部體現(xiàn)出2000年世界博覽會的主題和觀點[2]。

最終他們選擇了一種“推動力”作為動態(tài)的藝術形象。通過計算機程序運算生成了一個動態(tài)波紋圖形,其中動態(tài)波紋有兩股力量:全覆蓋的波紋中包含一股小波紋。它們的結(jié)構(gòu)可以根據(jù)不同的場合、環(huán)境發(fā)生變化,形成無數(shù)不同的運動形態(tài)。這種“推動力”在視覺上是可視的,是獨特的,卻又是可識別的。

而這兩股“推動力”這一視覺形象其實就是馬恩所說的“典型”,“推動力”也可成為典型。世間萬物每種個體的存在都是獨一無二的,都是“典型”的,但“典型”是不能脫離所處的環(huán)境單獨存在的。“典型”只有與所處的環(huán)境相互融合,才能讓大眾感受到“典型”的合理,并且能夠感同身受。因此,他們所設計出的“推動力”這一藝術形象是符合的,這一動態(tài)的藝術形象與人們在21世紀運用自己的智慧不斷變化、不斷思考、不斷創(chuàng)新,推動世界向前發(fā)展的一種概念是一致的,兩者是不可分離的。

3.2 典型形象與典型環(huán)境

只有描繪出了典型的環(huán)境,才能創(chuàng)造出不一樣的典型的藝術形象。漢諾威世博會的藝術形象就是一個特殊而又典型的例子。它所處的“環(huán)境”并不是設計圖中的那股“推動力”,而是當時的那個時間段2000年——世紀之交,沒有什么環(huán)境比這更加合適了。21世紀,人們對生活充滿了美好的期待,因此所設計出的藝術形象必須是獨特的,且具有代表性的。

在漢諾威世博會的動態(tài)藝術形象的設計中,為了與主題相契合,麥克蓋斯和他的工作室成員們決定在形態(tài)不斷變化的過程中顏色也跟著不停地變化,世界博覽會的主題與概念是人、自然與科技[3]。動態(tài)波紋的顏色在不同的環(huán)境中進行互動改變,不斷變化的過程色也代表著人、自然和科技三者的相互融合、相互影響的設計理念。這一動態(tài)圖形中的“藝術形象”真實地反映了處在當時的社會生活中的人們對未來美好生活的期盼,因此增強了人們的參與感。并且在參觀的同時產(chǎn)生情感上的共鳴。亦如恩格斯在《致敏娜·考茨基》的信中所說的觀點,應該學會在場面和情節(jié)中去將所想表達的情感自然地流露出來,而不應該將它特地明確地指點出來[4]。作為一個藝術創(chuàng)作者,對于世界的情感泄露和批判,并不是一種簡單的呈現(xiàn),而是需要通過多種多樣的藝術手段來表現(xiàn),就像這動態(tài)波紋一樣,通過不斷變換顏色和形態(tài)來間接折射所要表達的效果和思想,就如文學中魯迅先生所提倡的“曲筆”一樣。

3.3 “藝術形象”的情感共鳴

為何世博會的動態(tài)圖形能夠引起觀展者在情感上的共鳴?藝術與情感息息相關,藝術的生機與活力是離不開情感的。在審美需求、觀賞的過程中,情感自始至終起著主導的作用。在動態(tài)圖形的“藝術形象”中包含并且凝集著創(chuàng)作者自身真實的感情,因此在藝術欣賞的過程中,情感同形象與認識聯(lián)系在一起,讓參觀者在情感上得到相同的共鳴意識。

在世博會的宣傳期間,麥克蓋斯和他的工作室成員們以盡可能多樣化的表現(xiàn)形式和色彩變化來展現(xiàn)“推動力”這一形象概念。例如,他們在名片的顏色和名片的形態(tài)上進行了創(chuàng)新。工作室的成員們無論是在辦公還是外出都會隨身攜帶一種圖案的名片,成員們將它們分享給周圍的每個人。并且在大量發(fā)行的同時,還開發(fā)制作出了一種平面設計網(wǎng)格。這種網(wǎng)格方便讓其他設計形式的使用,讓人聯(lián)想到2000年世博會五彩繽紛的形象,色彩組合和大小千變?nèi)f化,設計出的動態(tài)圖形在上面亦可有可無。

4 結(jié)語

在數(shù)字技術發(fā)展快速的環(huán)境下,越來越多的人不滿足于設計所表現(xiàn)出的視覺效果與表達方式,開始追求新的表現(xiàn)效果和新的表達方式[5]。在圖形形象的動態(tài)化創(chuàng)新這一設計體現(xiàn)上需要避開市場,追求表面視覺的同質(zhì)化,建立動態(tài)圖形,樹立新的設計理念。筆者通過馬恩“典型”理論的兩個層面分析了漢諾威世界博覽會動態(tài)圖形設計這一優(yōu)秀案例,了解了塑造典型的藝術形象,無論把什么當作主體形象,都需要注重形象的共性與個性,二者要相互影響,缺一不可,并且在塑造藝術形象時要注意結(jié)合實際生活選取具有代表意義的環(huán)境去創(chuàng)作。一種理論或是評價、觀點能否得到發(fā)展和認可,不僅要看它是否真的具有真理性,最重要的一點還是要看它是否能夠滿足不同的時代、不同的民族、不同的社會層面實踐的需要。只有當它與新的實踐相結(jié)合,總結(jié)出新的實踐經(jīng)驗時,才可獲得不竭的生命力。本文在闡釋的過程中發(fā)現(xiàn),馬恩“典型”理論不僅在文學領域有重要的指導作用,在藝術領域的各個方面也有同樣重要的指導作用與地位。

參考文獻:

[1] 王宏建.藝術概論[M].文化藝術出版社,2010:79-82.

[2] 曲中直.跳出設計的窠臼——Michael Gais漢諾威世博會會徽設計訪談[J].今日上海,2004(12):36-37.

[3] 倪罡.核心圖形的系統(tǒng)化生成方式淺析[J].設計藝術,2009(04):72-74.

[4] 李中一.馬克思恩格斯文藝學體系[M].華中師范大學出版社,1994:65-68.

[5] 李文錦.從錦上添花到缺一不可——產(chǎn)品中的“交互設計”[J].工業(yè)設計,2011(12):90-91.

作者簡介:朱婧姝(1997—),女,江蘇鹽城人,江蘇師范大學美術學院藝術設計專業(yè)2019級碩士研究生,研究方向:視覺傳達設計。