血常規檢驗診斷炎癥性腸病的效果分析

錢雨

(杭州市浙江大學醫學院附屬邵逸夫醫院 浙江 杭州 310016 )

炎癥性腸病是胃腸科常見疾病,腹瀉不止,腹部持續疼痛,病情嚴重時會產生血便癥狀,使得患者身體越來越差。隨著經濟社會的發展,人們的飲食結構的改變,該疾病患病率增長趨勢明顯[1]。因該疾病早期臨床癥狀較為輕微,不易察覺,直到中后期炎性反應才會明顯,再加上腸鏡是主要基本診斷方法,但是存在使用局限性,診斷準確率較低。所以,為了能夠準確檢查出炎癥性腸病,本文嘗試采用血常規檢驗方法,現總結如下:

1.資料與方法

1.1 一般資料

抽取2018 年1 月—2019 年1 月我院接受檢查的60 例炎癥性腸病患者,未合并其它嚴重性疾病,本人知情同意。其中男女比例為32:28,平均年齡(40.58±2.7)歲。同時,抽取同期體檢的60 例健康者,其中男女比例為33:27,平均年齡(42.58±1.8)歲。兩組患者男女比例、年齡等對比無統計學差異,具有可比性。

1.2 方法

在空腹狀態下,取靜脈血液3ml;之后利用血常規專用管取血樣,且真空采取在同時進行;通過全自動血液分析儀對兩組進行生化監測,和其相應配套的檢驗試劑一起進行檢驗。在檢驗的一系列過程中,必須對相關操作要求和檢驗說明予以嚴格遵循。

1.3 觀察指標

對兩組中性粒細胞濃度、血小板計數、血小板體積、紅細胞分布寬度、血紅蛋白濃度、C 反應蛋白進行觀察和記錄。

1.4 統計學分析

數據采用SPSS20.0統計學軟件分析處理,計數資料采用率(%)表示,行χ2檢驗,計量資料用均數±標準差(±s)表示,行t檢驗,P<0.05 為差異有統計學意義。

2.結果

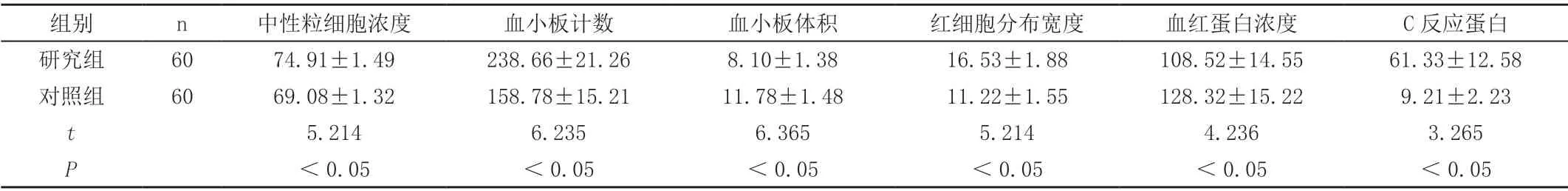

兩組血常規各項檢測指標對比差異顯著(P<0.05),詳見表。

表 兩組血常規檢查各項檢測指標對比(±s,s)

表 兩組血常規檢查各項檢測指標對比(±s,s)

組別 n 中性粒細胞濃度 血小板計數 血小板體積 紅細胞分布寬度 血紅蛋白濃度 C 反應蛋白研究組 60 74.91±1.49 238.66±21.26 8.10±1.38 16.53±1.88 108.52±14.55 61.33±12.58對照組 60 69.08±1.32 158.78±15.21 11.78±1.48 11.22±1.55 128.32±15.22 9.21±2.23 5.214 <0.05 6.235 6.365 5.214 4.236 3.265<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 t P

3.討論

炎癥性疾病屬于內科一類常見疾病,諸如潰瘍性結腸炎與克羅恩病皆屬于其范疇。臨床研究證實,環境、遺傳、感染和免疫等是引發炎癥性腸病的主要因素[2]。發病遲緩為該病的顯著特征,但也有部分患者發病急,病情嚴重程度有所不同。因炎癥性腸病發病初期典型癥狀不明顯,且復發率較高,如果治療不及時,極易造成病情迅速惡化,嚴重者會產生癌變病癥,因此早診斷、早治療具有重大的臨床價值。現階段,臨床實驗室檢查中的一項重要項目就是血常規,其借助現代全自動血細胞分析儀可精確換算出多項指標,包括紅細胞分布寬度、血小板計數、血紅蛋白濃度、血,小板體積等[3]。將紅細胞體積異質性呈現出來的主要指標即紅細胞分布寬度,在診斷缺鐵性貧血方面十分敏感。有學者[4]認為,克羅恩病患者的胃腸道鐵吸收過程存在障礙的嚴重性往往和炎癥的有關指標、疾病活動度有關。除此之外,這一項血常規指標也能夠精確評估患者營養狀況,若機體處在炎癥活動時期,則營養就會嚴重不足,進而引發紅細胞功能障礙,這個時候細胞結構形態差異顯著,增加了分布寬度。最直接反應血小板功能的一項指標就是血小板計數,輕度炎癥性腸病患者的血紅蛋白濃度往往趨于正常或輕度降低,而中、重度者血紅蛋白濃度降低輕微,或中度,甚至有重度貧血與低蛋白水腫等情況出現。本次結果表明,研究組中性粒細胞濃度、血小板計數、血小板體積、紅細胞分布寬度、血紅蛋白濃度、C 反應蛋白與對照組相比均差異顯著(P<0.05),這充分證實了血常規檢驗是炎癥性腸病有效的診斷方法,可為臨床診斷治療提供參考依據。然而,值得注意的是,本次隨機方法不太明確,沒有根據循證醫學標準開展,直接影響了以上結論的準確性。接下來,應根據循證醫學標準對血常規檢驗的價值進行全面驗證,合理設計,開展大樣本臨床觀察。