補陽還五湯聯合針刺治療急性缺血性卒中(氣虛血瘀證)對照研究

楊娟

【摘 要】目的:分析補陽還五湯聯合針刺治療在急性缺血性卒中氣虛血瘀證患者中的應用。方法:選擇我院收治的108例急性缺血性卒中氣虛血瘀證患者為研究對象,分成對照組與干預組,給予兩組常規西醫治療,干預組增加補陽還五湯聯合針刺治療。結果:干預組治療后神經功能缺損及運動功能評分均優于對照組(P<0.05);干預組并發癥發生率低于對照組(P<0.05)。結論:補陽還五湯聯合針刺治療急性缺血性卒中患者(氣虛血瘀證),可修復其缺損神經,減少并發癥。

【關鍵詞】補陽還五湯;針刺治療;急性缺血性卒中

前 言

在腦血管疾病患者群體中,缺血性腦血管疾病的占比約為70%[1]。急性缺血性卒中的形成,不僅會損害患者的神經功能,還容易影響患者的自理能力,甚至遺留相關后遺癥。補陽還五湯方出自清朝王清任《醫林改錯·下卷·癱痿論》,具有良好的補氣活血功效。針刺治療則可通過特定穴位的刺激,減輕患者的痛苦體驗。為確定補陽還五湯聯合針刺治療的價值,本研究主要針對108例急性缺血性卒中患者進行分析:

1 資料與方法

1.1一般資料

選擇我院于2017年10月-2019年6月收治的108例急性缺血性卒中氣虛血瘀證患者為研究對象。以《中國急性缺血性腦卒中診治指南2014》[2]為指導,急性缺血性卒中診斷標準:(1)急性起病;(2)局灶神經功能缺損(一側面部或肢體無力或麻木,語言障礙等),少數為全面神經功能缺損;(3)癥狀或體征持續時間不限(當影像學顯 示有責任缺血性病灶時),或持續24 h以上(當缺乏影像學責任病灶時);(4)排除非血管性病因;(5)腦CT/MRI排除腦出血。

氣虛血瘀證中醫辨證要點:肢體緩縱無力或疼痛,舌質暗,有瘀斑,或舌上有齒痕,舌苔薄白、脈沉細或虛澀。中醫辨證均由我院中醫科主治中醫師及以上職稱的醫師完成。

入組患者采用隨機數據表法隨機分成對照組(54例)和干預組(54例)。對照組男31例,女23例;年齡(56.2±16.7)歲。干預組男32例,女22例;年齡(55.9±16.8)歲。差異不顯著。

1.2方法

急性缺血性卒中患者入院后,以《中國急性缺血性腦卒中診治指南2014》[2]為治療指南,常規檢測生命體征、對癥支持治療、營養支持治療、抗血小板(阿司匹林:50-150mg/次口服,每日1次)、神經保護(依達拉奉:30mg,混入100ml生理鹽水中,靜脈滴注,每日兩次)等治療。持續治療2周。

干預組在常規西醫治療基礎上,增加補陽還五湯聯合針刺治療:(1)補陽還五湯治療。方用:生黃芪120g、當歸12g、赤芍12g、地龍12g、川芎6g、赤芍6g、桃仁6g。用法:以水煎服,每日1劑。(2)針刺治療。取穴:主穴:三陰交、人中、內關。配穴:委中、極泉、尺澤。針刺方法:內關穴:直刺1.0-1.5寸,以瀉法治療,留針1-3min;人中穴:選用重雀啄瀉法治療;三陰交穴:沿45°角進針,以補法進行針刺治療。療程與對照組一致。

1.3統計學方法

以SPSS22.0軟件統計。P<0.05:有統計學意義。

2 結果

2.1神經功能及運動功能變化

治療后,對照組神經功能缺損得分高于干預組(P<0.05);對照組運動功能得分低于干預組(P<0.05)。

2.2并發癥發生狀況

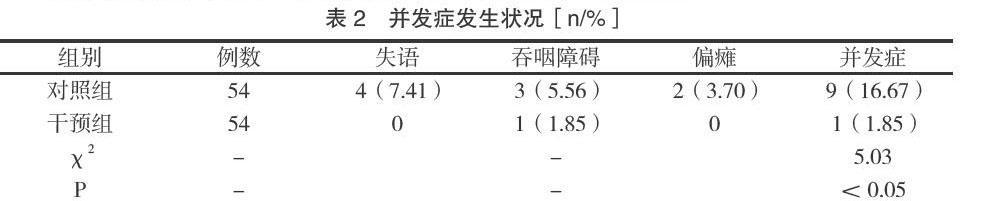

對照組并發癥發生率16.67%,高于干預組(P<0.05)。

3 討論

近年來,我國急性缺血性卒中的發病率呈上升趨勢[3]。根據既往經驗,由于急性缺血性卒中起病急驟,病情進展較快,如未能及時接受治療,局部腦組織缺氧、缺血狀態的持續,可損害支配運動功能、吞咽功能的神經,引發相應后遺癥,嚴重影響卒中患者的日常生活。

常規西醫治療主張在控制基礎疾病、對癥治療的基礎上,采用溶栓療法、介入取栓等方式促進閉塞血管再通,同時抗血小板、腦保護劑等改善患者的腦部血流循環,促進其受損神經功能的修復。但溶栓治療時間窗短暫,有出血風險、介入取栓有嚴格適應癥,且費用較高,造成了應用范圍較窄。

中國傳統醫學在治療急性缺血性卒中有源遠流長的歷史,一般認為急性缺血性卒中氣虛血瘀證的病機為:氣虛導致推動無力,脈絡阻痹,誘發血瘀。氣血運行不暢,最終發病。根據上述病機,宜按照補氣活血、通絡除瘀原則進行治療。

補陽還五湯以生黃芪、歸尾、地龍、赤芍等藥材配伍,可形成良好的活血化瘀、補氣通絡作用,這一治療方法與氣虛血瘀證急性缺血性卒中患者的病機高度契合。現代研究表明,補陽還五湯能明顯改善缺血性卒中患者神經功能缺損及血流變學,可明顯改善缺血性卒中患者神經功能缺損[4]。而針刺治療則主要借助穴位的功效發揮治療作用。在急性缺血性卒中氣虛血瘀證患者的治療中,該方法可通過對患者人中、內關、委中等穴位的刺激,疏通經絡,促進氣血運行。

氣虛血瘀證急性缺血性卒中患者的治療中,補陽還五湯聯合針刺治療方法的應用優勢在于:(1)修復神經缺損。常規西醫治療模式下,阿司匹林、依達拉奉等藥物是糾正缺血性卒中患者受損神經的關鍵。而在此基礎上引入補陽還五湯聯合針刺治療后,這兩種中醫治療方法有活血行氣、通絡散瘀的功效,可快速改善腦部病灶環境,改善腦血流循環,進而促進受損神經的修復。本研究證實:治療后,干預組神經缺損(3.18±1.82)分,低于對照組(P<0.05)。(2)減少并發癥的形成。缺血性卒中形成偏癱、失語等并發癥的原因在于:治療不及時,或所選治療方法并未充分發揮作用,支配語言功能、運動功能等的受損神經得不到及時修復,最終形成并發癥。引入補陽還五湯聯合針刺治療后,補陽還五湯的補氣活血功效,可改善機體氣血循環,刺激受損神經的修復;而針刺治療則可進一步借助各穴位的刺激,加速卒中患者受損神經的恢復。本研究證實:干預組并發癥發生率1.85%,低于對照組(P<0.05)。

綜上所述,宜于急性缺血性卒中氣虛血瘀證患者的治療中,推行補陽還五湯聯合針刺治療,以阻斷患者的病情進展,改善其運動功能。

參考文獻

[1] 徐書曉.補陽還五湯聯合盾葉冠心寧片治療急性缺血性腦卒中臨床研究[J].新中醫,2019,51(06):97-101.

[2] 中華醫學會神經病學分會,中華醫學會神經病學分會腦血管病學組.中國急性缺血性腦卒中診治指南2014[J].中華神經科雜志,2015,48(4):246-257.

[3] 黃建民.氣虛血瘀型缺血性腦卒中的TOAST分型及中西醫結合治療的臨床研究[D].廣西中醫藥大學,2017.

[4] 陳愛玲,馬叢叢,劉存勇.補陽還五湯治療腦卒中的臨床療效及對患者血液流變學的影響[J].世界中醫藥,2018,13(3): 628-631.