張能銳:山還是山,水還是水

尚曉娟

張能銳

2008年畢業(yè)于南京師范大學(xué)美術(shù)學(xué)院,獲山水畫(huà)創(chuàng)作研究方向碩士學(xué)位;2017年畢業(yè)于中國(guó)藝術(shù)研究院中國(guó)學(xué)院,獲山水畫(huà)創(chuàng)作研究方向博士學(xué)位。文化部中國(guó)文化藝術(shù)發(fā)展促進(jìn)會(huì)會(huì)員,中國(guó)文化藝術(shù)發(fā)展促進(jìn)會(huì)博士工作委員會(huì)委員。現(xiàn)任教于山東工藝美術(shù)學(xué)院造型學(xué)院。

當(dāng)文人掌握了中國(guó)畫(huà)的“話語(yǔ)權(quán)”,中國(guó)繪畫(huà)的面貌必然會(huì)發(fā)生巨大的變化!這些文人“不在畫(huà)里考究藝術(shù)上功夫,必須在畫(huà)外看出許多文人之感想” (陳寅恪)。他們“重士氣之作,絀行家之所為”。因而極力排斥技藝工巧的“匠氣”,以張揚(yáng)“靈氣”與文化內(nèi)涵的“文氣”。

青綠山水畫(huà),因注重技藝工巧,工整細(xì)麗,被視為艷俗、匠氣,為新興的文化主流所鄙視,長(zhǎng)期以來(lái)受到代表文人士大夫?qū)徝廊∠虻乃?huà)所沖擊。而這種以石青、石綠等色彩鋪陳為構(gòu)成的青綠山水,相對(duì)于水墨山水的空玄,更加立足傳統(tǒng),更能提示山水畫(huà)的原旨與精義,也更加需要現(xiàn)代性的轉(zhuǎn)換。

如何用這種古老的方法詮釋現(xiàn)代人的思想觀念,或者是詮釋自我,這不是青綠山水的問(wèn)題,而是一個(gè)藝術(shù)家如何面對(duì)藝術(shù)的問(wèn)題。

青年畫(huà)家張能銳就面臨著這樣的一個(gè)問(wèn)題。他在山水畫(huà)創(chuàng)作中大膽選擇了青綠山水,看上去費(fèi)力不討好,極容易淹沒(méi)在程式的海洋中,但他深吸一口自己的空氣,盡力深潛下去。

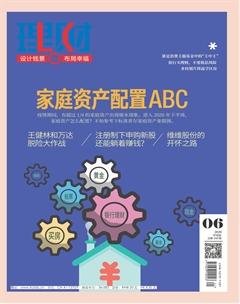

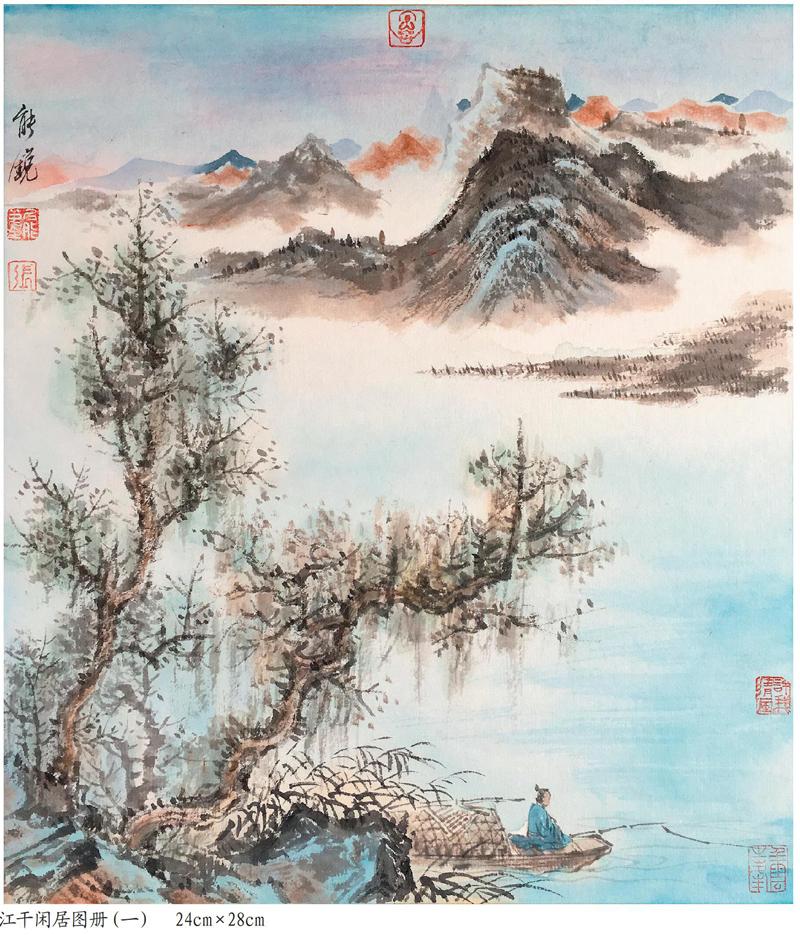

第一次看他的作品,會(huì)有太工、太緊和太實(shí)的感覺(jué),畫(huà)面滿滿當(dāng)當(dāng)?shù)模伾苤兀挥辛魉⒃撇屎忘c(diǎn)綴的人物是穿插其中的亮色,畫(huà)面的關(guān)系很好,也極為精妍緊致,但畫(huà)的意境是好的,可以說(shuō)是出塵絕世的,有畫(huà)家隱逸的宗教的想法在里頭。

我覺(jué)得技法自不必說(shuō),畫(huà)面是不是可以做一些減法,工的可以寫(xiě)一點(diǎn),重的可以輕一些。后來(lái)我和他聊到這個(gè)話題,知道他畫(huà)面的緊與實(shí),是源于他對(duì)細(xì)密畫(huà)的喜愛(ài),以及他對(duì)宗教信仰中犧牲題材的致敬。因而,減法應(yīng)該是建立在應(yīng)該減、可以減的基礎(chǔ)上的。其實(shí),從畫(huà)面可以看出來(lái),他是個(gè)完美主義者,每一片樹(shù)葉、水的波紋都不懈怠,他在他可以做好的那個(gè)層面努力做到了極致。

青綠山水的發(fā)展經(jīng)過(guò)唐朝李思訓(xùn)、李昭道二李將軍,宋人王希孟、趙伯駒、趙伯骕,以及元朝的趙孟、錢(qián)選,再到“明四家”這里,漸漸地脫離了概念化,從“形與貌”走向“文與質(zhì)”。張能銳的青綠山水是從錢(qián)選這里切入的。也就是說(shuō),他是注重文與質(zhì)的,從錢(qián)選的古拙秀逸,以及明朝人的雅致、溫潤(rùn),再加上自己的體會(huì)和對(duì)現(xiàn)代感的理解。他很清楚自己的選擇。

張能銳大學(xué)時(shí)期學(xué)的是工藝美術(shù),其間對(duì)民間版畫(huà)和漆畫(huà)尤為喜愛(ài)。研究生時(shí)期在碩導(dǎo)劉赦先生的影響下學(xué)習(xí)青綠山水創(chuàng)作。劉赦先生注重山水的自然性,張能銳在碩導(dǎo)的畫(huà)面里汲取了靜謐的意境,又在宗教上找到了自己的落腳點(diǎn),建立起自己的繪畫(huà)語(yǔ)言。而今他投身在山水畫(huà)大家宋雨桂先生的門(mén)下讀博,宋雨桂先生的山水畫(huà)畫(huà)風(fēng)大開(kāi)大合,雄強(qiáng)遼闊,具有強(qiáng)烈的北派風(fēng)格。張能銳試圖在意象上吸收博導(dǎo)的繪畫(huà)特點(diǎn),融入其青綠山水的創(chuàng)作中,使得畫(huà)面中具備寫(xiě)意的氣質(zhì)。但是我們還是可以看出,他筆下的山水是南方的、秀致的,這也是他心性里的東西。

他很清楚一點(diǎn),跟著自己的心性走,別人的東西再好那是別人的,別人的東西只能借鑒不能跟風(fēng),只能在勤思苦學(xué)中找自己。有時(shí)候,他常常處于不停的自我否定中,但還是堅(jiān)持把否定畫(huà)下來(lái),一點(diǎn)一點(diǎn)接近內(nèi)心的真實(shí)。他認(rèn)為在繪畫(huà)里面,哪怕是有一丁點(diǎn)自己都是可貴的,值得去保護(hù)的。那一丁點(diǎn)自己就是畫(huà)畫(huà)的意義。

由于對(duì)宗教的理解,他目前專注于宗教題材,感受著宗教精神對(duì)其畫(huà)面中氛圍和意境的影響,他在畫(huà)里一點(diǎn)一點(diǎn)構(gòu)建著自己。而我更愿意看到他不必這么隱晦。

不知為什么想到大畫(huà)家仇英,他精于繪畫(huà)之能事,但他的個(gè)性似乎都淹沒(méi)在他的技法里了。一個(gè)好畫(huà)家不應(yīng)該在畫(huà)里淹沒(méi)自己,應(yīng)該筆筆都是自己的氣息、自己的線索,順著這些找到自己,期待張能銳畫(huà)出更加完整而堅(jiān)實(shí)的自我。

- 理財(cái)·市場(chǎng)版的其它文章

- 悅讀

- 水比油貴并不荒唐

- 拯救夏日食欲

- 退休家庭的財(cái)富規(guī)劃

- 白糖低位震蕩,后市不建議追高

- 央行數(shù)字貨幣,你了解多少