全球數字化轉型的“敦刻爾克大撤退”

李軍

2020年4月22日,在美國加州的一輛Amazon Prime送貨車。進入疫情之后,有許多美國人開啟了網購初體驗。圖/ 法新

歷史上從來沒有哪一次的信息化浪潮像今年的新冠疫情一樣讓人們如此猝不及防。短短幾周內,疫情的發展就會讓一個國家整個社會活動徹底停頓。幾乎所有的企業就如1940年5月底在敦刻爾克海灘上的英法聯軍一樣面臨著絕境——要不快速完成業務流程數字化,要不眼看著業務灰飛煙滅。

活下來,保證連續性

最先遭遇猛烈沖擊的是整個數字化社會的基礎架構——互聯網和移動互聯網。其他任何產業都可以崩潰,唯獨通信運營商和互聯網接入商(ISP)不可以。互聯網是確保整個社會在物理隔絕下能夠正常運行的核心和基礎,沒有之一。

全球最大的內容分發網絡(CDN)服務提供商Akamai數據顯示,在3月份整個月里,全球互聯網流量增長了約30%,這大約是正常增長速度的10倍。這樣的增長量意味著,在過去的四周內,互聯網完成了正常情況下整整一年的流量增長。而且這是在沒有任何直播體育賽事的情況下完成的。

在如此巨大的運營增長壓力下,又面臨無法線下提供服務的挑戰,絕大多數已經深入推進了數字化轉型的通信運營商們交出了滿意的答卷。

在中國,中國移動、中國電信和中國聯通等三大電信運營商公開承諾疫情防控期間欠費不停機,并推出方便用戶足不出戶辦理業務的“云服務”,確保互聯網服務不中斷。

在北美,幾乎所有移動運營商都把網上開戶,郵寄SIM卡,遠程開機激活作為標準操作流程。對于服務變更、查詢繳費等操作,也可以通過互聯網+電話坐席支撐。

盡管服務在網客戶可以保證業務連續性,但固網接入的新增用戶仍然需要線下開機。加拿大的三大通信運營商在疫情期間不得不大大降低了新增用戶的受理數量,并在上門提供接入設備安裝時安排工程師在客戶家門外,電話指揮客戶完成接線工作和連接測試。這是疫情期間保證業務連續性的無奈之舉。

對于所有企業來說,業務協作的基礎功能在線協同軟件成為企業數字化的共同需求。在疫情期間最閃亮的名字莫過于2019年在納斯達克上市的視頻會議服務提供商Zoom。在2020年6月初公布的FY21Q1季度財報中,Zoom披露在過去的一個季度里他們增加了“前所未有的免費訂閱用戶”,其中包括超過10萬所從幼兒園到高中的學校(K-12)。

目前Zoom擁有約26.5萬個企業客戶,每個企業客戶至少擁有10名以上的員工,這一數字同期增長了354%。

Zoom的表現對于我們深入了解全球商業的數字化轉型非常重要,因為Zoom的視頻會議軟件已成為大多數企業和組織的網上會議平臺以及與家人和朋友在封城隔離期間保持聯系最常用的工具。有賴于十幾年以來云計算的快速發展,大部分行業的IT支撐系統已經能夠遠程運營管理。

北美很多企業都有在家工作的習慣——允許雇員定期或者不定期的時候在家工作,以應對照顧家庭的需求或者是一些突發事件。美國勞工部統計數據顯示,2017年-2018年,美國有28.8%的職場人士可以在家工作。

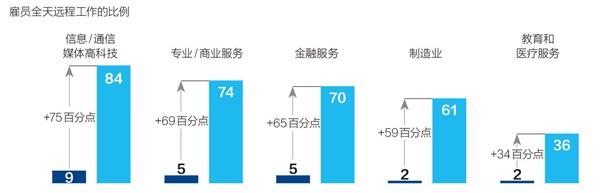

根據麥肯錫的統計數據,美國IT行業及互聯網/媒體/通信行業在疫情前后能夠迅速切換工作狀態,“在家工作”的比例從9%快速增長到84%。類似情況的還有專業/商業服務行業和金融服務行業。

在業務連續性方面遭遇嚴重挑戰的是教育行業和健康服務行業。這些極端依賴于面對面提供服務的行業在數字化轉型的準備嚴重不足。它們的后臺IT系統和管理流程或許已經完成了數字化改造,但線上教育/線上醫療相對粗糙的感知體驗一直讓這些行業的決策者們對大規模部署和實踐線上服務心存疑慮。

當疫情全面來襲,社會必須遵循政府的需求全面停頓時,這些行業才發現自己面臨窘境。到3月下旬的全球疫情高峰期,有186個國家的13.8億兒童因疫情而受到學校關閉的影響。

圖1:疫情期間,各行業遠程工作的比例快速上升,預計疫情結束后也會保持比疫情前更高的水平

資料來源:美國勞工部統計,麥肯錫。制圖:顏斌

不論是發達國家還是發展中國家,幾乎沒有哪一個地方的基礎教育行業在疫情暴發前就做好了全面轉向線上的準備。

以加拿大經濟最發達的安大略省為例,在3月份春假結束后,各市教育局所屬公校遲遲不能開設網課,一方面是需要快速選擇合適的技術平臺并做相關的配置準備,另一方面教師們也沒有任何預案能夠把課堂授課內容轉到網上,而且各個學生家庭從網絡到電腦也不是都能滿足線上教學的需求。

盡管后期各個公校在教育局配合下開始啟用網課,但內容質量和互動效果都不盡如人意。

所幸的是,在移動互聯網時代走在前列的中國,在多家互聯網巨頭施以援手下,授課的數字化轉型也交出了滿意的答卷。從2月份開始,騰訊只用了區區7天時間就快速免費搭建了“空中課堂”。中國教育史上罕見的“在線遷移”工作逐步進行,武漢地區90萬名中小學生短時間內就全部轉入線上教學。

與此同時,阿里巴巴的遠程學習平臺“釘釘”利用阿里云兩個小時內就部署了10萬多臺新的云服務器,創下了在線學習平臺快速增長的新紀錄。

從2月初開始三大互聯網平臺“釘釘”、騰訊會議和企業微信都開始出現下載量“井噴”的現象。

但是我們也需要看到,目前教育行業快速數字化的方式還非常粗放,仍然有許多挑戰需要克服。一方面部分經濟不發達地區的學生沒有方便穩定的互聯網接入和合適的終端,另一方面目前在線學習的平臺大多脫胎于商業會議協作平臺,缺少針對在線教育行業的特定功能,導致在線學習的效果在各個年齡段之間差異較大。

對于參加在線學習的兒童,尤其是低齡兒童來說,他們更容易分心,需要包容性更好的環境,而不僅僅是通過視頻功能來復制線下課堂的內容。未來的數字化學習平臺更需要強調注意力的輔助集中和協作化的學習體驗幫助學生沉浸式參與到學習活動中來。

當然,目前教育行業的數字化轉型只能暫時集中保證“業務連續性”,提高學習者的體驗和知識存留水平只能等到下一個階段再逐步改善。

再發展: 構建數字化優勢

保證業務連續性只是數字化轉型的溫飽階段。對于零售這樣早就開始通過線上服務解決了業務連續性的行業來說,新冠疫情是各企業比拼數字化優勢,快速拉開和競爭對手距離的機會。

零售業是數字化轉型起步較早的行業。在美國,有超過1億家庭是Amazon的Prime付費用戶。在疫情期間,又有大量的新用戶涌入數字化渠道,成為各家電商平臺爭奪的對象。

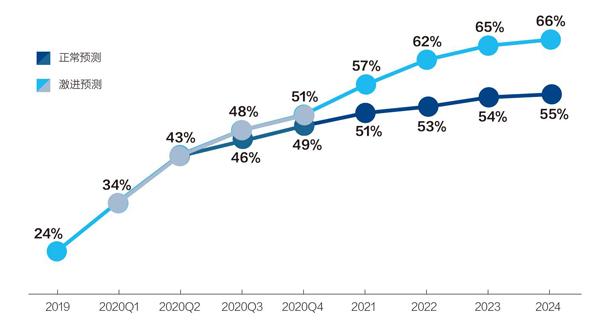

在過去的一個月中,在線購物已經從少數消費者的常規習慣變成了美國娛樂基礎設施的重要組成部分。有三分之一的美國人在過去30天內通過互聯網購買了食品雜貨,其中絕大部分的人是進入疫情之后才開始嘗試網購。美國線上購物在零售總額中的份額每年以大約1個百分點的速度增長,但瑞銀(UBS)最近的一項分析顯示,疫情期間網上購物的份額將從15%躍升到25%。十年的增長量集中在短短兩個月內完成。Business Insider的數據則顯示,美國生鮮電商的滲透率將從2019年底的24%躍升至2020年底的50%。

生鮮超市是最忙的。它們一方面要應對洶涌到店內搶購衛生紙和罐頭食品的人潮,另一方面要處理來自封閉在家居民如雪片般的網上訂單。但如果生鮮超市打通了線上線下的數字化通道,它們將獲得比純線上零售商更大的競爭優勢。

和中國不同的是,美國居住分散,配送網絡密度遠沒有那么高,配送服務商的選擇也比較單一。疫情期間人力資源的極度缺乏導致配送服務的及時性更加無法得到保障。在疫情的高峰期,Amazon甚至停止了所有非生活必需品的配送服務。

美國的傳統生鮮零售商主要是Kroger、Albertson這樣的超級市場,Walmart、Target由于生鮮品類相對較少,所以并不占很大優勢。但由于沃爾瑪、Target這些零售超級中心的數字化轉型遠遠領先于傳統生鮮零售商,所以在疫情期間沃爾瑪、Target以及和本地超市合作的Instacart等商家的在線零售服務得到顧客的青睞:顧客只要在網上下單,等待商家快速將貨物揀貨完成然后發送取貨通知,或者拿到取貨通知后隨時到店自提,無需等待配送。

圖2:新冠疫情對全球教育的影響

資料來源:聯合國教科文組織(UNESCO), 包括幼兒園、小學、中學和高等教育

生鮮超市在疫情期間通過自動化業務流程、線上線下配合和庫存透明等創新來將零售場所快速轉化為訂單處理中心,最大程度地提高了數字化轉型的效率,贏得了那些剛剛步入在線零售領域的新客戶。

根據eMarketer的數據,Walmart在4月份是僅次于Amazon的食品飲料購買平臺,緊隨其后的就是Target。而傳統生鮮零售商的線上業務在疫情期間就明顯落后于這兩家。

同樣情況也出現在娛樂媒體行業。傳統的線下娛樂愛好者們突然發現他們連門都出不去了,消磨時間的方式只有刷劇、打游戲和上社交網絡。

餐館毫無疑問是疫情沖擊下受災最慘重的行業。美國整個餐飲行業支出下降了約60%,其中高檔餐廳、午餐和夜宵/酒吧的下降幅度最大。對于獨立餐廳,情況尤其糟糕,它們往往沒有自己的網站、APP和CRM系統,無法激活自己的老顧客,并通過外賣維持基本的收入流水。

相反,連鎖快餐借助最近幾年通過數字化手段和顧客建立的聯系,牢牢地把握住了疫情期間顧客的錢包。在整個4月份,美國外出就餐的支出中,每4美元中就有3美元付給連鎖快餐店,大大高于疫情前的行業平均水平。而像星巴克這樣的傳統連鎖餐飲巨頭,甚至開始考慮疫情給行業帶來的長期影響。

媒體在6月初披露星巴克計劃關閉多達400家美國和加拿大的門店(約占市場總門店的4%),轉而重新開設較小規模的門店,并更多地側重于到店自取、外賣柜臺和“得來速”(開車自取)服務。雖然新門店的選址大多位于城郊,但星巴克還在嘗試建立更多的市內取貨門店。

強調外賣是為了順應疫情推動的行業轉變。目前外賣已經占星巴克整體銷售額的80%,這促使星巴克計劃在未來三到五年內轉向營業面積較小的門店。尤其是在疫情短時間內無法全部結束、社交距離將長期保持的情況下,消費者對到店消費抱有審慎的態度。

可以想象,一旦疫情可能持續到2021年的話,這種順應行業變化并全力轉向數字化服務的方式將為星巴克打造新的與眾不同的競爭優勢。

在疫情影響下,原有“線下”消費活動將越來越適合在線交付,并將改變城市零售的幾乎所有方面。在這些領域數字化準備充分的商家將贏得這些從線下轉為線上的消費需求,并基于數字化打造自己獨特的客戶體驗優勢,從而創造新的競爭藍海。

圖3:美國生鮮電商滲透率走勢預測(2019年-2024年)

注:正常預測:假設疫情在2020年三季度結束;激進預測:假設疫苗在2021年-2022年才能夠準備完畢,在此之前疫情將持續存在。資料來源:Business Insider 分析

沒有回頭路的數字化轉型

此時重新審視遍及各個行業的狂飆式數字化轉型,會發現短短幾個月時間,整個社會的組織方式和企業間協作已經深深地打上了數字化的烙印。

從出門必備的“健康碼”到一應俱全的網上購物,涉及社會活動各個方面的業務操作幾乎都遷移到了移動互聯網上,真正實現了現實生活在數字世界的全面映射。

等疫情結束后,全球經濟組織方式在疫情期間受到的影響將在很大程度上保留下來。也就是說,經濟活動和商業流程一旦被數字化深刻改變后,將植根于數字化平臺,不再回頭。或許全球線下經濟的活躍度將永遠也無法回到疫情流行前的高度。

麥肯錫的數據顯示,2019年12月疫情正式暴發前中國的線下經濟活躍度是100%的話,在武漢封城后的2月份,線下經濟活躍度只有39%。就算是到了疫情恢復期的3月份,全國線下經濟也不足疫情正式暴發前的80%,并未出現報復性反彈。

從生鮮電商領域看,疫情期間中國居民的生鮮電商購買次數暴漲74%。就算是疫情封鎖取消后,生鮮電商購買次數仍然比疫情前要多15%。

隨之而來的就是政府對于數字化經濟管理思路的調整和“數字鴻溝”的凸顯。

經濟復蘇后,原有依賴于線下經濟的固定資產存量的很大一部分將面臨貶值或重新評估。原先被認為是線下經濟活動有益補充的線上經濟將占據越來越重要的地位。反之,線上線下此消彼長將帶來國家管理數字化經濟方式的調整。

例如,線下經濟的萎縮和被替代,將直接導致線下經濟稅源的流失。與此相對應的是,線上經濟勢必要承擔相應的稅務責任,補足線下稅源的流失。這是數字化經濟加速擴展帶來的貿易管理變革的必然結果。最近中國稅務部門針對電商加大了稅務核查力度,并追溯三年以內的銷售歷史,也從一個側面反映出政府管理側重點的變化。

數字鴻溝是伴隨數字化轉型過程中的不平等現象。

在信息時代中,由于不同年齡、地區、教育程度的人群之間對信息和互聯網技術的應用水平不同,導致不同人群之間存在著知識的落差、應用程度的不同以及創新能力的差別,這就是數字鴻溝,也被稱之為信息鴻溝。

從疫情后期政府發放刺激經濟的消費券來看,這些依托數字化平臺發放的消費券往往是被擁有豐富的互聯網使用經驗的年輕人獲得。作為政府參與、引導、組織的活動,有財政資金參與,涉及公共資源再分配的惠民措施,應該盡量做到公平,避免數字鴻溝導致的事實上的機會不平等。

除了數字消費券之外,越來越多的商業活動乃至公共服務資源需要通過數字化的渠道獲得或者使用。

在社會活動全面數字化的同時如何保障高齡、教育程度低、不發達地區人群能夠公平享受數字化后的商業和社會資源,是我們在推進數字化轉型的同時需要考慮的。

在社交平臺上曾經出現過這樣一個問題:“是誰真正推動了組織機構的數字化轉型?1.CEO;2.CTO;3.COVID-19”。

得票最多的是答案3。這看起來很有趣,但實際上這并不是事實真相。業務與流程的數字化轉型在最近幾年一直是各個組織機構戰略目標上的重要議題之一。一場新冠疫情讓各個組織機構的數字化轉型成果毫無遮掩地暴露在組織內部、客戶與合作伙伴面前。

正如敦刻爾克大撤退并不能催生出更多的船只一樣,在新冠疫情粗暴打斷所有的線下業務操作時,只有那些有備而來的人,才能快速尋找到渡海的船只,達到數字化的成功彼岸。

(編輯:謝麗容)