相對法評價涂層混凝土凍融損傷

張 鋮, 李維紅, 范金朋, 荀武舉, 陳宇紅

(1.大連大學 建筑工程學院, 遼寧 大連 116622; 2.大連市建筑科學研究設計院股份有限公司, 遼寧 大連 116021;3.北方民族大學 材料科學與工程學院, 寧夏 銀川市 750021)

東北沿海地區的混凝土結構幾乎100%都存在局部或大面積凍融破壞,主要出現表面疏松、剝落和骨料外露等現象,是引起混凝土結構破壞的最主要因素之一[1-2].混凝土有機成膜型防護涂層是近年來興起的提升混凝土耐久性的措施之一[3-4],在重大工程中得到了廣泛的應用.國內外學者對復雜環境下涂層混凝土的性能變化進行了相關研究[5-8],主要集中在對防護涂層及混凝土結構性能損傷的宏觀指標的分析,如混凝土質量損失率、動彈性模量、抗壓強度、涂層附著力強度和耐蝕性能等,而對于混凝土內部的性能損傷及涂層的動彈性模量損失,現階段國內外還未有切實可行的技術對其進行分析.包亦望教授[9-11]提出的相對法,是通過已知或易測的材料力學參數、幾何參數或構建的解析關系式即可獲得難以直接測量的材料力學參數.李維紅等[12]將相對法理論應用于混凝土材料,從混凝土內部不同深度損傷層動彈性模量這一評價指標出發,分析研究了混凝土在硫酸鹽-干濕循環耦合作用下的損傷規律.

為了對混凝土內部彈性模量進行評價,本文運用相對法,從涂層材料及混凝土內部不同深度損傷層動彈性模量等評價指標出發,研究了凍融環境下不同涂層的抗凍效果及涂覆不同涂層后凍融侵蝕對混凝土內部的影響,進而分析了其損傷演變規律,同時用掃描電鏡與壓汞試驗對相對法所得結論進行了驗證,為無法測試的涂層材料及混凝土內部力學性能評價問題提供了一種新思路.

1 原料與試驗方法

1.1 原材料及配合比

水泥為大連水泥廠產的P·O 42.5級普通硅酸鹽水泥;粉煤灰為大連華能電廠的Ⅱ級灰;礦粉為S95級;砂為大連地區粒徑級配良好的天然河砂,中砂,細度模數2.2~2.5;石為粒徑5~31.5mm連續級配;外加劑為聚羧酸型高效減水劑,大連建筑材料科學研究設計院提供.成型100mm×100mm× 400mm 棱柱體混凝土試件,混凝土配合比及抗壓強度如表1所示.

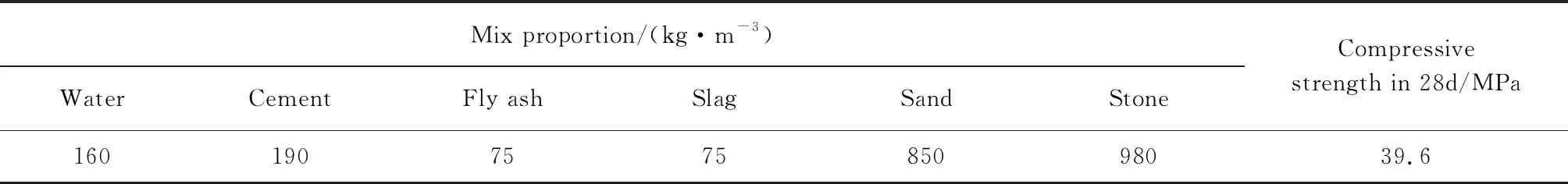

表1 混凝土配合比及抗壓強度Table 1 Mix proportion and compressive strength of the concrete

防護涂層選取江蘇蘇博特新材料有限公司生產的有機成膜型涂層,分別為聚氨酯(PU)、聚脲(SPUA)、環氧砂漿(EPM)涂層,涂覆厚度為 1mm,具體涂層混凝土組編號見表2.其中,W組試件為無涂層、室內自然存放的組件,B組試件為無涂層、凍融循環150次的組件,H、J1、J2組試件的凍融循環次數均為300次.

表2 混凝土試件編號Table 2 Concrete specimen number

1.2 試驗方法

快速凍融試驗根據GB/T50082—2009《普通混凝土力學性能和耐久性能試驗方法標準》進行:將成型的混凝土試件標準養護28d后,取出,放入(20±3) ℃水中浸泡4d使其充分飽水;凍融試驗過程中保持試件處于全浸水飽和狀態,凍結時使試件中心溫度為-14~-18℃,融化時中心溫度為6~8℃,一次凍融循環時間為3.5h.

混凝土試件的實測動彈性模量采用北京三思行測控技術有限公司生產的DT-14型動彈儀進行測試,每組6個試件,結果取平均值;運用相對法計算混凝土逐層動彈性模量時,采用混凝土磨削機對混凝土進行逐層磨削,磨削厚度h=1.5mm;壓汞試驗采用AutoPore 9500全自動壓汞儀,根據GB/T 21650.1—2008《壓汞法和氣體吸附法測定固體材料孔徑分布和孔隙度》進行試驗;電鏡掃描試驗采用日本電子公司的JSM-6360LV場發射掃描電子顯微鏡(SEM)對混凝土表面微觀結構形貌進行測試,2組試樣均選取每組混凝土表層(3mm)、中層(10mm)和內層(50mm).

2 結果與討論

2.1 涂層混凝土凍融損傷分析

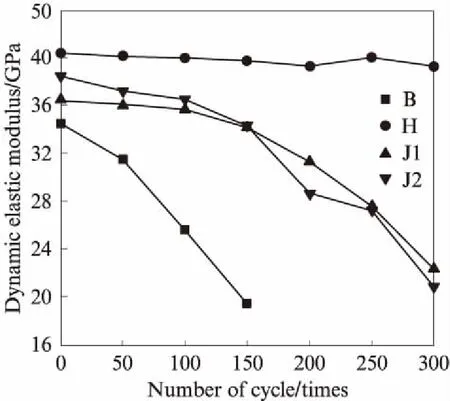

圖1為混凝土試件實測動彈性模量隨凍融循環次數的變化曲線.由圖1可見:隨著凍融循環的持續,各組試件的動彈性模量均呈現下降趨勢;B組無涂層試件在150次循環后平均動彈性模量由 34.48GPa 下降至19.42GPa,動彈性模量損失率為43.68%,該組試件已破壞;在歷經300次凍融循環后,H組(環氧砂漿涂層)試件的平均動彈性模量由40.36GPa降至39.15GPa,動彈性模量僅損失了3.00%;J1組(聚氨酯涂層)試件的平均動彈性模量由 36.37GPa 下降為22.33GPa,J2組(聚脲涂層)試件的平均動彈性模量由38.43GPa降為20.85GPa,動彈性模量損失率分別為38.60%(接近破壞)、45.74%(已破壞).

圖1 混凝土試件實測動彈性模量隨凍融循環次數的變化曲線Fig.1 Change curves of dynamic elastic modulus of concrete specimens with freeze-thaw cycles

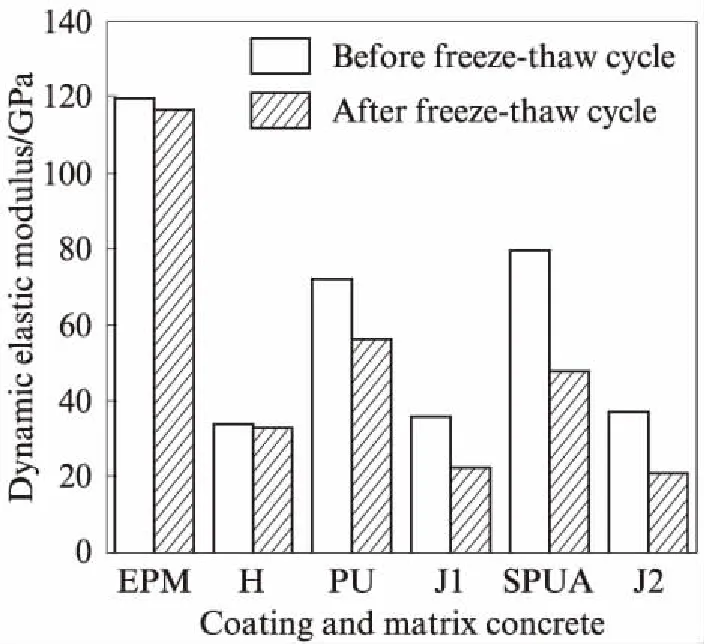

圖2為相對法計算獲得的凍融損傷前后涂層及基體混凝土的動彈性模量.由圖2可見:3種涂層在凍融損傷后均呈現不同程度的彈性損失,以聚脲涂層的彈性損失最為嚴重,動彈性模量損失率接近40.00%,其次為聚氨酯涂層,動彈性模量損失率為21.85%,環氧砂漿涂層的動彈性模量損失率最小,僅為2.43%;H、J1、J2組試件基體混凝土動彈性模量的損失率分別為3.16%、42.58%、46.82%.

圖2 凍融損傷前后涂層及基體混凝土的動彈性模量Fig.2 Dynamic elastic modulus of coatings and matrix concretes before and after freeze-thaw damage

對于無涂層混凝土試件(B組),造成其動彈性模量降低的原因是:水在混凝土表面凍結成冰,凍結膨脹所造成的壓力迫使水分向飽和度較小的區域滲透;當滲透性較大時,產生的水壓梯度對孔壁造成壓力,隨著凍結速度加快,水飽和度的提高、氣孔間距的加大以及滲透性的減小均使水壓升高;當壓力大于混凝土抗拉極限強度時孔壁便會破裂;隨著凍融反復交替的累積作用,導致混凝土裂縫增大,混凝土彈性損失,從而表現為動彈性模量下降[13].對于涂層混凝土組試件(H組、J1組及J2組),與水介質直接接觸的涂層表面首當其沖地遭受破壞,水分子侵入涂層中的毛細孔中,在凍融循環過程中產生的結冰壓與滲透壓使涂層出現孔洞及裂縫,水分子開始向被涂層保護著的混凝土進行滲透,同樣產生結冰壓與滲透壓對基體混凝土進行破壞,但由于涂層并未完全破壞,使滲透壓及凍結所產生的壓應力一部分作用于涂層,一部分作用于混凝土,從而減緩了基體混凝土的受侵蝕速率,提升了基體混凝土的抗凍等級.

結合凍融循環前后各組混凝土基體、涂層動彈性模量的變化,3種防護涂層中以環氧砂漿涂層抗凍性能最優,提升混凝土耐久性能最為顯著.

2.2 混凝土內部逐層動彈性模量分析

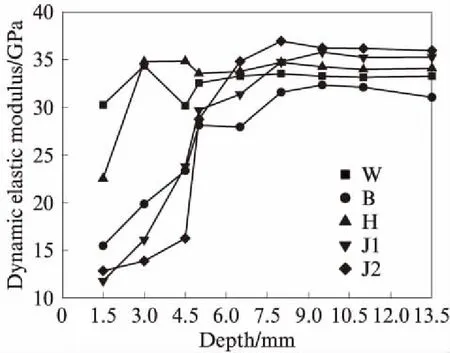

圖3為用相對法計算獲得的混凝土試件動彈性模量隨深度變化曲線圖.由圖3可見:W組試件逐層動彈性模量變化曲線維持在一個相對平緩的狀態;各層的動彈性模量與混凝土基體的整體平均動彈性模量均在34.00GPa左右.表明未經凍融侵蝕的混凝土試件逐層的動彈性模量更加接近于混凝土基體的整體平均動彈性模量.

圖3 混凝土試件動彈性模量隨深度變化曲線Fig.3 Change curves of dynamic elastic modulus ofconcrete specimens with depth

當凍融侵蝕后混凝土試件的某一層的動彈性模量接近于或達到基體混凝土的動彈性模量,且該層以后的逐層損傷層動彈性模量也與基體動彈性模量相近,即認為從該層起至混凝土內層基本未經損傷.將逐層動彈模量的變化曲線中首個趨于基體彈性模量的點所對應的深度,定義為凍融損傷深度.由圖3還可見:B組試件的第1、2層損傷層動彈性模量分別為15.49、19.87GPa,第3、4層損傷層動彈性模量分別為23.37、28.15GPa,其逐層動彈性模量呈現上升趨勢,最終在9mm深度以后穩定在 31.00GPa 左右,接近未損傷時的混凝土動彈性模量,這也就意味著B組的凍融損傷深度大約為 9mm;H、J1、J2組涂層混凝土試件的凍融損傷深度分別為3、9、9mm左右.由此可見環氧砂漿涂層對混凝土構件的防護效果要優于聚氨酯涂層及聚脲涂層.

2.3 混凝土孔結構分析

混凝土中孔徑的分布可用于分析和評價混凝土材料的強度與耐久性,混凝土試件的孔徑分布如 表3 所示.

表3 混凝土試件孔徑分布Table 3 Pore size distribution of concrete specimens

由表3可見:經歷凍融循環的4組混凝土試件,其內部孔隙結構勢必會遭受破壞,但在混凝土試件的不同部位,所遭受的破壞程度不同;與基準混凝土組(W組)相比,凍融循環后的4組混凝土孔徑變化規律大致相同,越靠近試件邊緣不利孔(孔徑> 50nm)的比例增加.以B組試樣為例:表層試樣(3mm)的內部孔結構所遭受的破壞嚴重,不利孔占到了總孔的67.78%,有利孔(孔徑 <50nm)僅占32.22%,對應的3mm層動彈性模量為19.87GPa;中層試樣(10mm)的多害孔(孔徑>200nm)比例明顯減少,減幅達到31.02%,其他類型孔均有不同程度的增幅,動彈性模量增幅60.30%;里層試樣(50mm)的多害孔比例減幅超過60.00%,有利孔徑增幅明顯.由此可見,越靠近試件表面,有利孔占比越小,表明混凝土的逐層破壞是由多害孔的比例增大而引起的,混凝土損傷層中的孔向大孔轉變,多害孔的增加也導致了混凝土損傷層的動彈性模量降低.

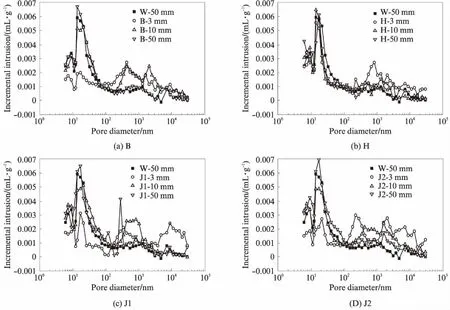

分級進汞量可直觀反映出混凝土的孔徑分布,圖4為混凝土試件損傷層分級進汞圖.由圖4可見:涂層組混凝土試件在3mm處的分級進汞量曲線在20、500、1000nm左右具有較高的峰值,且大孔徑的峰值高于小孔徑,這表明涂層組混凝土在3mm處的內部孔徑以多害孔為主;在10、50mm處的各涂層組分級進汞量曲線的走勢與基準組相似,內部孔以無害孔為主.這表明混凝土試件凍融循環后,其內部小孔轉化為大孔,相鄰孔開始連通,孔隙結構的破壞使其動彈性模量降低.

2.4 混凝土試件微觀形貌分析

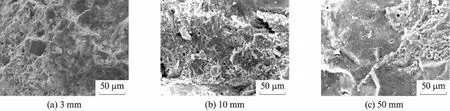

混凝土凍融循環表面剝蝕破壞、動彈性模量下降是其內部微觀結構損傷的宏觀表現.W、H組混凝土試件的SEM微觀結構形貌如圖5、6所示.

由圖5可見,未經凍融循環的W組試件內部整體性較好且無明顯缺陷,水泥漿體斷面存在大量的絮狀水化物,這些水化物分布均勻且較為致密,可將骨料緊密地包裹起來,使混凝土初始致密性良好.由圖6可見:經歷300次凍融循環的H組試件的內層水泥漿體分布均勻,無明顯裂縫,且水化物一簇一簇連接緊密,整體結構致密性良好,宏觀表現為動彈性模量無變化;中層未出現不規則孔洞及裂縫,整體致密性良好;表層出現了大量的不規則孔洞,多害孔數量增多,使得結構變得疏松,宏觀則表現為動彈性模量下降.由此可見,凍融侵蝕首先作用于混凝土構件的表層,是一種由表及里的侵蝕過程,與壓汞試驗、相對法研究所得出的結論一致.

圖4 混凝土損傷層試樣分級進汞圖Fig.4 Incremental intrusion in damage layer of concrete sample

圖5 W組混凝土SEM微觀結構圖Fig.5 SEM micrographs of group W concrete

圖6 H組混凝土SEM微觀結構圖Fig.6 SEM micrographs of group H concrete

3 結論

(1)凍融循環試驗及相對法計算結果表明,3種防護涂層的防護效果依次為:環氧砂漿涂層>聚氨酯涂層>聚脲涂層.

(2)由相對法計算的各組混凝土的逐層動彈性模量均由表及里逐層遞增,說明在凍融循環作用下,混凝土結構發生由表及里的侵蝕破壞.

(3)將混凝土內部損傷曲線中首個接近基體彈性模量的點所對應的損傷層數定義為該組混凝土試件的損傷深度.B組(150次凍融循環的基準組件)、H組(環氧砂漿涂層組)、J1組(聚氨酯涂層組)、J2組(聚脲涂層組)的損傷深度依次為:9、3、9、9mm.

(4)混凝土內部不同損傷層試樣的孔隙結構與微觀形貌表明混凝土試件的凍融損傷是一個由表及里的破壞過程,是由多害孔的比例增大而引起的,混凝土受侵蝕層中的孔向大孔轉變,不利孔的增加導致了混凝土層的動彈性模量降低,這與相對法研究所得結論一致.