科技創新視角下山西文化產業助推經濟轉型的對策

●楊夢佳

引言

黨的十九大報告提出要把文化建設提高到前所未有的高度。文化是一個國家和民族的靈魂,世界歷史的演進、社會的變革以及各民族的繁榮等,它們都離不開多樣文化的累積。山西作為能源資源大省,具有豐富的礦產資源,被稱為“共和國重工業的脊梁”,其中鋁土、煤層氣、鎂儲量全國第一,煤炭儲量全國第三,長石、云母、鐵、磷、鋰、玄武巖、石墨等29 種礦產品均居世界前列。建國以來,山西發揮著能源大省的供給作用,大量的煤炭資源支持著國家的各個省份。然而,豐富的自然資源并沒有振興山西經濟,長期的資源挖掘嚴重影響了生態環境,同時也使山西陷入到了“資源詛咒”的困境當中。2019 年,山西省的生產總值為17026.68 億元,經濟規模在34 個省份中位列第21,處于全國中下游。因此,僅僅依靠煤炭資源是不能發展山西經濟的,必須尋求新的經濟發展方向。

山西省作為文化大省,其文化資源并未得到充分的開發,經過政府的認真討論決策,最終確定以文化產業為新的發展方向。信息技術革命促進了科學技術的變革,在新時代,新的經濟發展常態下,我們必須要做好文化與科技的融合,讓科技助推文化發展,以文化帶動經濟成功轉型。

一、科技創新推動山西文化產業發展的可行性分析

1.文化對于山西經濟發展的可行性。根據國家統計局對文化的標準定義可對文化產業分為3 類,一是為傳統的文化產業即核心層;二是創新的文化產業即外圍層;三是以生產和銷售為主的相關層。作為如今的朝陽行業,文化產業除了對文化內涵的傳承以外,還被格外賦予了經濟意義。文化不再只作為一個符號,文化產品的消費作為國民經濟中的一部分發揮著重要作用。

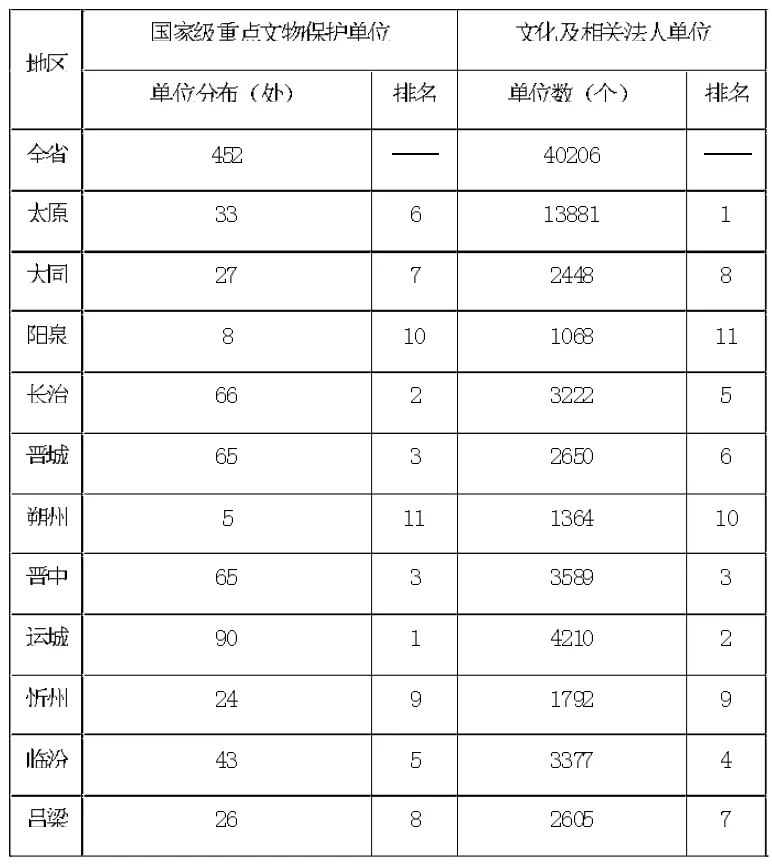

山西省作為文化資源大省,五千年的歷史文化在山西留下了眾多的歷史遺跡,大自然的鬼斧神工雕琢出了獨特的山西風光。2020 年1 月,國家文化和旅游部官網發布5A 級景區名單,山西省長治市的壺關太行山大峽谷八泉峽景區被納入其中,在文化自然景區旅游方面,山西省取得了顯著的成效。關于人文景觀,截止目前,國家級重點文物保護單位山西省占比較多,共有452 處,文化及相關法人單位已經達到了40206 個。但地市之間發展還不均衡,文物保護與法人單位的發展也不相匹配,文化優勢還未充分轉化成產業優勢,但就資源層面上來講,擁有豐厚的文化底蘊是山西省文化產業的優勢,其發展潛力巨大。

作為資源型地區的代表,山西省是國家重點關注的改革試驗區,為了改變粗放型的單一生產結構,經濟改革迫在眉睫。因此,對于經濟轉型來說,文化產業是現有條件上最具有優勢的發展方向,以文化帶動一個國家或地區的經濟,美國、韓國和日本已經起到了良好的示范作用,其國家的文化發展環境成熟、發展條件完備、文化產品出口額在世界上位居前列,山西省可以此為鏡,積極學習和借鑒。經驗證明,文化產業的輸出可以提高一個國家或地區的經濟發展實力,而良好的經濟條件是促進文化產業成長的催化劑,促使文化產業的成長壯大,這兩者是相輔相成、互相成就的。

表1 2018 年山西省國家級重點文物保護單位和文化及相關產業法人單位分布情況

2.數字時代的興起,是文化產業的發展機遇。信息技術革命是人類歷史上的一大重要轉折點,隨著科技化的逐步加深,純粹的依托傳統的文化產業發展理念難以支撐山西省的經濟轉型,科技創新對文化產業的發展越來越重要,在現有的條件下,只有盡最大可能地借助科技創新,使靜止的文化產業數字化、立體化、產品化,才能緊緊抓住時代機遇,創造山西的經濟效益。

在文化產業領域,大數據、云計算等新技術的衍生應用促進了文化產業制造、新聞、影視方面等服務業的技術革命,新興的文化業態異軍突起,對傳統文化產業而言也是一次新的革命。5G時代的到來給科技對文化的推動作用增加了砝碼,新技術為文化產業提供了更多發展的可能性,以數據技術為思路,以技術驅動為依托,文化產業即將迎來爆發式的增長機遇。VR、AR、MR等技術的應用,給消費者提供了全新的體驗,IP 變現、自媒體成為文化傳播平臺,這意味著一個科技時代的來臨,隨著5G 技術的應用普及,傳統的文化產業將無法滿足時代需求,數字文化產業在未來將越來越趨主流,科技與文化的緊密融合會帶給經濟新的發展機遇。

3.科技創新對于山西文化產業的支持現狀。山西目前在科技與文化產業的融合上已經有了一些成就。2019 年12 月,山西省舉辦了第四屆文化博覽會,以在“文化科技融合”為主線的情況下,著重展示了近年來山西省宣傳文化戰線在山西省委堅強領導下推動文化改革發展取得的新成就,博覽會的綜改示范區通過6 個“文化+”展示科技助力山西文化產業發展的新成果,充分發揮了文化與科技融合的魅力。

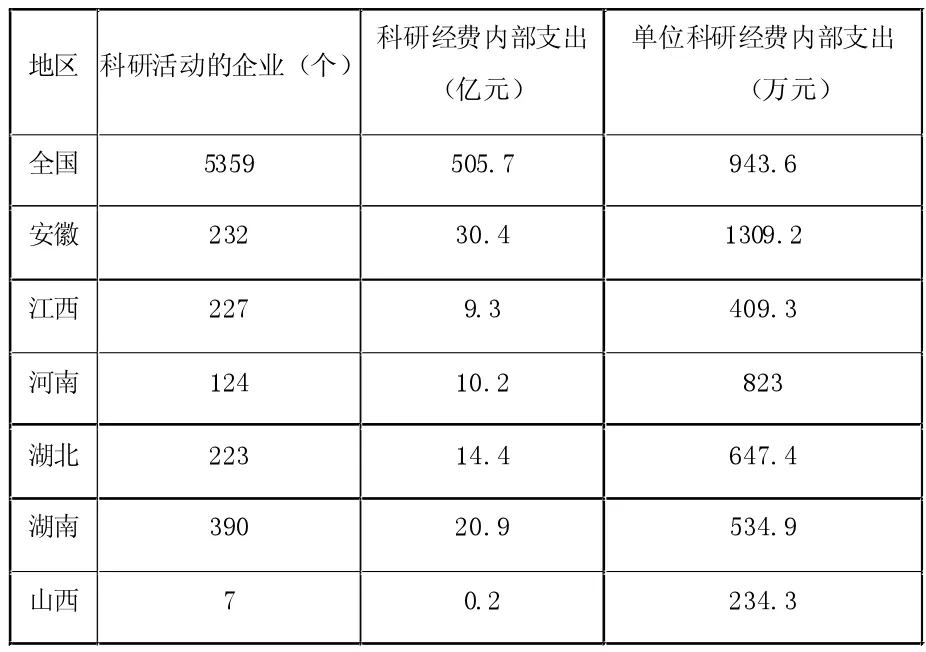

但相比于其他地區來說,山西省在文化產業方面的科技創新成效還遠遠不足。2018 年對中部六省文化制造業企業科技活動的情況調查表明,山西省從事科研活動的企業僅有7 家,在同期中部六省的科研企業數量中墊底,科技經費支出也遠低于全國平均水平,對科研文化投資不足。山西省在科技文化融合方面還存在明顯的短板,在山西省文化產業的發展上,還需要大力發展科技,科技創新對文化產業的支持作用不可小覷。

二、山西省文化產業問題

在各行各業的發展進程中,文化產業的發展周期較長,不能一蹴而就,相較于能源資源來說,文化資源的產品利用率遠遠不足,我們目前取得的成果在龐大的文化資源體系面前依舊很渺小,可以說,文化是意識思想,文化產品是物質實體,如何使意志思想和物質實體在人們生產活動中最大化,我們必須意識到并充分了解現有文化產業中的諸多問題及挑戰。

表2 2018 年中部六省規模以上文化制造業企業科技活動情況

1.文化產業發展上存在觀念障礙,創新意識不足。受地理位置影響,山西的經濟環境相對南方城市較為保守,人口流動率較低,目光短淺的小農意識和現代化管理意識差距較大。

近年來,在國家大力改革發展的情況下,山西作為工業基地為全國經濟服務的地位基礎短時間內不會改變,尤其是在山西作為綜合改革試驗區的形勢下,山西的經濟改革成果將成為示范先驅。由于山西的人口少,資源豐的優勢并沒有像類似的北歐國家成為發達地區,長期以來“一煤獨大”的擠出效應使人們大多安于現狀,總體上省內創新能力不夠,改革步伐慢,開放意識不足,山西的能量資源在為全國的服務過程中逐漸喪失了其為本地區服務的經濟優勢。單一的產業結構存在著風險,但如何實現多產業共同發展,使文化資源轉化成為經濟消費動力、與能源資源并駕齊驅是我們必須要考慮的問題。

山西省文化產業的發展遇到了瓶頸,其影響因素眾多。在實體產業中,首當其沖的是旅游業,我們必須要做好發展規劃,不能盲目搞建設。山西的地上文物群數量在全國排名第一,對于文化遺產來說,創新意味著開發,但更要慎重保護,獲得兩者的平衡點至關重要,是選擇開發還是保護是選擇如何創新的關鍵因素之一。要做到何種程度的商業化也是產業發展中的一個難題,對旅游資源的開發不可避免地會伴隨著對其商業化的過程,過度的商業化反而會對其文化資源進行閹割,以致無法達成預期效果,而缺乏商業化,文化產業則難以成長。就喬家大院掉出國家5A 級景區這一事件,政府在開發過程中保護不足,存在部分章程混亂的問題,導致亂象頻生,必須著力整頓。

2.缺乏完整的產業鏈,基礎設施配套不足。山西近兩年由于資源行業衰敗,山西經濟另尋出路,計劃發展文化產業。但是關于文化整合方面的政策相對不夠完備,大多也無配套相關企業,旅游業作為文化產業的一部分,山西有全國72%的古建筑,但仍然未發展到應用的高度,原因之一是山西省內交通欠發達,以及多部分景區欠開發等影響旅游業發展。近年來山西不斷加強基礎設施建設,但缺陷在于高速公路的輻射作用只在于周邊地區,大量的旅游景點不通火車、高鐵,且旅游景點分散,相關配套的景點服務設施幾乎沒有。

以青龍古鎮為例,其修復工程已歷達10 年,基礎服務設施仍在建造中,對于目前的景區建設主要面臨著三大矛盾:基礎建設與運營的矛盾,景區的維護修繕周期長,影響后續的正式運營;盤活存量與開發增量的矛盾。景區的部分資源處于長期閑置狀態,未來的市場行情具有不確定性,必然會給景區的長遠發展和整體收益帶來不確定性;定位與市場的矛盾,山西的文化資源在長期的歷史積淀中多數具有人文特點,缺乏核心創意和商業運營模式是當下亟待解決的問題。

3.政府招商引資不足,缺乏大型的文化龍頭品牌企業。在文化產業方面,山西省文化產業的單位規模都普遍偏小,大中小企業較少,微型企業數量最多,達到了3.7 萬家,成為山西省文化產業的主體力量。“小、弱、散”的企業規模使文化產業處于弱勢,大型企業才是經濟發展的中流砥柱。

在招商引資方面,山西省一些地方的官僚主義氛圍濃厚,在體制束縛下,有能力有影響力的大公司無法適應相對保守的投資環境,再加上省內群眾消費能力不足,投資虧損較大。近年來雖然有所改變,但在投資環境上我們還要相對地改進。當今社會已進入品牌經濟時代,品牌效益影響著經濟效益,尤其是知名品牌,優秀的品牌可以成為一個國家或地區的代名詞,甚至對周邊地區經濟也起到重要作用,橫店影視城作為文化產業的影視品牌,在逐年的發展完善中不斷獲取經濟利益。而對比山西的五臺山、平遙古城,它們在國際上雖小有名氣,平遙國際電影節更打造出了平遙品牌,但要成長為山西省的龍頭企業來說還遠遠不夠。

三、科技創新促進山西文化產業發展的對策及建議

1.加深科技和文化的融合,培養省內人民的文化產品消費意識。需求可以拉動文化消費,同時文化產業的生產力與人民的文化消費程度也關系緊密,拉動需求的關鍵在于先要促進山西省內人民對文化產業的消費需求,提高人民對于本省文化產業的認同和自信。在對2014—2018 年山西省收入水平及文化娛樂消費支出的情況調查中發現,隨著人民經濟生活水平的日益提高,收入的增加并沒有大幅度推動人民對文化產品的消費意愿,究其根本,在于人民的消費理念不足,對于文化需求不夠強烈。在信息技術越來越發達的今天,以網絡模式帶動消費正發展的如火如荼,一個新的行業正在興起。我們可以從兩個方面來進行傳統文化變革及營銷模式的創新。

一是積極推動數字化文化產業的發展,5G 技術橫空出世且日漸成熟,科技創新賦予各傳統行業的將不只是產業形式的改變,更是思維的創新。數字化博物館和圖書館會潛移默化地影響人們的文化攝取模式。借助科技技術,可以更好地整合文化產業資源,尤其是對山西省來說,文化遺產眾多,大數據化對文化產業來說是機遇。

二是要創新營銷模式,培育需求意識,加大惠民補貼政策,鼓勵人民出游,以山西人游山西先拉動省類文化消費,輻射周邊地區,從而影響全國,以口碑和影響力拉動文化產業。積極應用“互聯網+”模式,以影視、出版業、自媒體、直播平臺的方式創新文化營銷模式,直播帶貨平臺為產品營銷提供了新的可能,而文化產品或許也可借此加強營銷選宣傳,引起潛在消費人群的興趣。此外,山西省著力推動藝術文化進校園的活動,力求加深高校學生群體藝術文化的熏陶,增加省外人群對山西省文化藝術的了解,政府要堅持該模式并不斷進行創新,擴散其影響力,打造品牌效應。

表3 2014—2018 年全省人均收入及文化產品消費支出情況(元)

2.堅持引領規劃,做好基礎設施建設。政府是文化產業改革的引領者,我們要以文化部門為發展主體,其余各部門大力配合其領導工作,要做到專人專事,積極借鑒南方城市的發展經驗,為文化產業發展作出明確的政策指導及規劃。

一是要了解文化產業,對文化產業的規劃不能盲目下手,要深入了解其歷史意義及文化意義,配合周邊居民群體、建筑情況進行基本規劃。要完善相關文化產業的基礎設施建設,以本著對中國五千年文化負責的態度,謹慎的打造文化產業集群。二是要持有求發展、負責任的文化態度,深入挖掘山西省具有人文精髓、地方特色的文化資源,精心打磨新的文化產業鏈;以可持續發展的精神,重視環境治理,創造完備的文化旅游客觀條件;加快鐵路、公路、交通網絡建設,以便捷的交通方便文化產業走出去。三是對文化產業的支持要落到實處,政府要加大產業扶持力度,重視產業建設,增加對文化產業的資金傾斜,鼓勵省內各行各業對文化產業進行幫扶,借鑒國內優秀文化產業的相關經驗,做好頂層設計工作。

3.營造開放的市場經濟環境,做強龍頭企業。經濟的發展離不開市場投資,要拉動投資,一是要鼓勵山西文化產業走出去,山西作為內陸省份,僅靠省內拉動消費在長時間下是不可行的,政府要積極深化文化產業改革,創造文化產業的產品價值,推動山西文化走出去,使深化改革與對外開放相聯合,省內外聯動共同推動山西文化的傳播。二是要開放人才引進政策,加大政策補貼力度,提高工資標準,使山西出人才也要留住人才,重視高校教育,追加教育投資,培養具有創新思維的文化產業專業人才,為企業發展創造良好人才儲備力量。三是政府要以開放的態度發展市場經濟,提供政策支持,為企業投資提供便利,政商結合共同打造文化產業,推動形成競相發展格局,以企業經濟發展文化產業。最重要的一點在于發展山西省龍頭骨干企業,著重打造具有代表性、高質量的山西文化產業,以影視、動漫、互聯網形勢創新文化周邊產品,使文化產業百花齊放,把企業做強做大,使優秀的山西文化能吸引省內外人民,走入國際視野,以強帶弱,壯大文化產業群體,真正實現山西以文化產業為支柱的經濟轉型。