“三有”課堂教學(xué)理論與實(shí)踐

胡紹富

摘要:課堂必須要促進(jìn)學(xué)生的發(fā)展,“三有”(有序、有趣、有效)為教師找到課堂教學(xué)的一個現(xiàn)實(shí)抓手,形成學(xué)校日常課堂研討的基線,在研討中激發(fā)思維的火花,教師根據(jù)自己的實(shí)際,吸納內(nèi)化成適合自己的課堂教學(xué)主線與支線。

關(guān)鍵詞:“三有”課堂教學(xué)理論;有序;有趣;有效

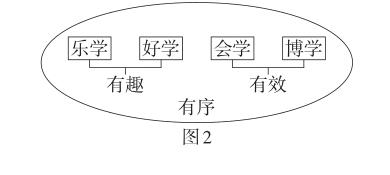

“三有”(有序、有趣、有效)是一個從屬關(guān)系,最終歸結(jié)到學(xué)生的發(fā)展上,也就是“有效”。有效既是結(jié)果,也體現(xiàn)在過程上。有序是對學(xué)生行為習(xí)慣的要求,也是規(guī)則的要求;有趣是學(xué)生主動學(xué)習(xí)、積極學(xué)習(xí)、想去學(xué)習(xí)的體現(xiàn),是過程的要求,也是學(xué)生學(xué)習(xí)能力的結(jié)果體現(xiàn);最后歸結(jié)到課堂的有效上,課堂的有效,最終是看學(xué)生的發(fā)展。因此,“三有”課堂的本質(zhì)是有效,也就是學(xué)生的行動意識與發(fā)展。

學(xué)生的發(fā)展要落實(shí)在課堂上,每一堂課都是學(xué)生生命的組成部分,要堅(jiān)守生命底線,把握好每一個課堂。廣東省廣州市增城區(qū)鳳凰實(shí)驗(yàn)小學(xué)確立了“三有”課堂標(biāo)準(zhǔn),形成了學(xué)校發(fā)展、學(xué)生成長、教師提升的抓手,并以此為抓手切實(shí)可行地進(jìn)行課堂教學(xué)的理論與實(shí)踐探索。

一、“三有”課堂的體系建構(gòu)

課堂是思想的舞臺,匯集知識,整合資源,綜合人員因素,促進(jìn)人的發(fā)展。學(xué)生發(fā)展是目標(biāo),教師在此過程中也能夠得到發(fā)展,是一個師生共同發(fā)展的平臺。在這個平臺上能有一個大家共同的話題,通過話題和理論引領(lǐng),在實(shí)踐中進(jìn)行體驗(yàn),形成一種學(xué)與教的共識,具體操作過程如圖1所示。

1.有序

環(huán)節(jié)清晰、銜接緊密,有梯度;指令明確、執(zhí)行迅速,有要求;動靜切換、快速自然,有節(jié)奏,課堂收放自如;知識點(diǎn)的落實(shí)環(huán)環(huán)相扣,有梯度,以螺旋的方式循環(huán)上升,滲透于整個教學(xué)過程中,是有趣、有效的規(guī)則要求。遵從所有的教育教學(xué)規(guī)則,在規(guī)范、法規(guī)、政策的標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)去落實(shí),并體現(xiàn)人的發(fā)展,尤其體現(xiàn)“立德樹人”的根本要求。

2.有趣

情境激趣,讓學(xué)生喜歡學(xué)習(xí)內(nèi)容,求知欲強(qiáng),主動思考內(nèi)容,敢于競爭,積極學(xué)習(xí)。課堂環(huán)節(jié)適合學(xué)生的心理特點(diǎn),能適時改變學(xué)習(xí)形式,使學(xué)生處于興奮且清醒的狀態(tài)。

把握好高效期(興奮期)、低沉期(情緒低落期),適時、適當(dāng)變化上課的形式。主要緊扣人的需求理論,從心理方面進(jìn)行課堂的把控,讓學(xué)生和教師、學(xué)生和家長、學(xué)生和其他人都能有積極的正面溝通,實(shí)現(xiàn)自我發(fā)展。這種發(fā)展在人的層次體現(xiàn)為本我、自我、超我。

3.有效

學(xué)情明確、目標(biāo)達(dá)成、面向全體,實(shí)現(xiàn)發(fā)展知識有積累,突破經(jīng)驗(yàn),從猜測到科學(xué)。有效就是學(xué)生成長,這里的有效是指學(xué)生的學(xué)習(xí)效果,在過程中看到學(xué)生的成長,也是教師引導(dǎo)學(xué)生實(shí)踐,在本質(zhì)上是學(xué)而不是教。本文的“有效”指學(xué)生的有效學(xué)習(xí)。

“三有”課堂要求如圖2所示,課堂中的學(xué)生發(fā)展是指明確學(xué)生努力的方向,覆蓋全員,讓學(xué)生樂學(xué)、好學(xué)、會學(xué)、博學(xué)。學(xué)情明確,目標(biāo)達(dá)成,面向全體,實(shí)現(xiàn)發(fā)展。

二、“三有”課堂的理論基礎(chǔ)

1.馬斯洛需求層次理論

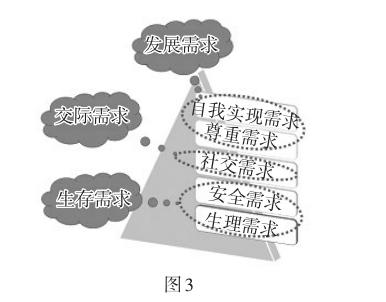

如圖3,假如一個人同時缺乏食物、安全、愛和尊重,則其通常對食物的需求是最強(qiáng)烈的,而其他需要則顯得不那么重要。此時人的意識幾乎完全被饑餓所占據(jù),所有能量都被用來獲取食物。在這種極端情況下,人生的全部意義就是吃,其他什么都不重要。只有當(dāng)其從生理需要的控制下解放出來時,才有可能出現(xiàn)更高級的、社會化程度更高的需要,如安全的需要。

我們要從學(xué)生的現(xiàn)有需求出發(fā),利用好學(xué)生的需求,激發(fā)學(xué)生的學(xué)習(xí)動力,讓學(xué)習(xí)更加有序、有趣、有效,并促進(jìn)學(xué)生新的需求,形成一個螺旋上升的良性發(fā)展模型,讓學(xué)生在需求中不斷地享受學(xué)習(xí)。

2.學(xué)習(xí)金字塔

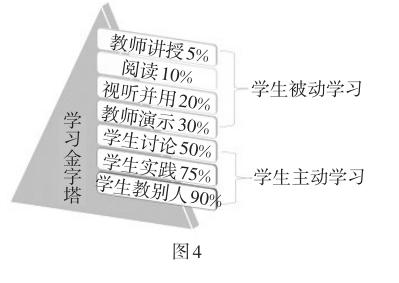

學(xué)習(xí)金字塔如圖4所示,它用數(shù)字形式形象展示了采用不同的學(xué)習(xí)方式,學(xué)生在兩周以后還能記住的內(nèi)容(平均學(xué)習(xí)保持率)的百分比。

通過學(xué)習(xí)金字塔來建構(gòu)“三有”課堂教學(xué)體系,教師在教學(xué)過程中能恰當(dāng)?shù)剡x擇教學(xué)方式,在最佳的學(xué)習(xí)方式下把握內(nèi)容,既能收到很好的效果,又能實(shí)現(xiàn)“三有”課堂教學(xué),促進(jìn)學(xué)生發(fā)展。

3. U形記憶——系列位置效應(yīng)

小學(xué)生的專注時長是非常短的。在一節(jié)40分鐘的課堂中呈現(xiàn)的教學(xué)形式要不少于4種,這種理論可以用系列位置效應(yīng)來引領(lǐng)。

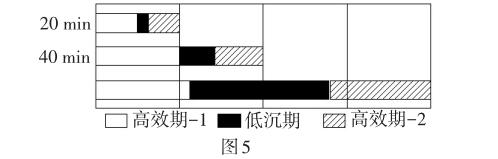

系列位置效應(yīng)(如圖5)是指記憶材料在系列位置中所處的位置對記憶效果產(chǎn)生的影響,包括首因效應(yīng)和近因效應(yīng)。系列開頭的材料比系列中間的材料記得好叫首因效應(yīng)或者首位效應(yīng);系列末尾的材料比系列中間的材料記得好叫近因效應(yīng)或新近效應(yīng)。

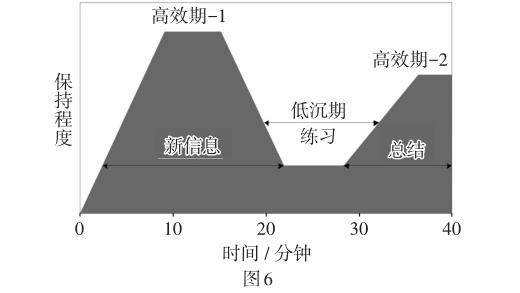

“U形記憶——系列位置效應(yīng)(如圖6)很好地說明了學(xué)生在課堂上不同時間、不同內(nèi)容出現(xiàn)的情況下的學(xué)習(xí)效果。

每個課堂根據(jù)“三有”課堂教學(xué)體系,把握好“U形記憶”的時間分布,教師可以很好地落實(shí)教學(xué)內(nèi)容,并且學(xué)生進(jìn)行“感受(問題或生活應(yīng)用)—精學(xué)—拓展—整理(內(nèi)化)—應(yīng)用(驗(yàn)證)”逐漸深入的學(xué)習(xí),這個過程是一個循環(huán)發(fā)展、螺旋式上升的模型。

4.邊際效應(yīng)

邊際效應(yīng)由美國社會學(xué)家霍曼斯提出,我們向往某事物時,情緒投入越多,第一次接觸到此事物時情感體驗(yàn)也越為強(qiáng)烈,但是,第二次接觸時,會淡一些,第三次,會更淡……依此發(fā)展,我們接觸該事物的次數(shù)越多,我們的情感體驗(yàn)也越淡漠,一步步趨向乏味。

教師在表揚(yáng)、鼓勵、批評、懲罰等教學(xué)過程中所采用的方式都要注意邊際效應(yīng)的發(fā)生。要時刻進(jìn)行變化。例如,讀的形式可以采用全體自由閱讀、分角色朗讀、示范性跟讀、帶著目的閱讀等。練習(xí)可以采用比賽的形式,也可以邊做、邊講解,還可以進(jìn)行小測驗(yàn)。

“三有”課堂教學(xué)理論的實(shí)踐,所運(yùn)用的理論包括建構(gòu)主義、發(fā)展認(rèn)知等與“教”“學(xué)”相關(guān)的各種理論,是“三有”課堂教學(xué)理論日常研討的引領(lǐng)。

三、“三有”課堂的實(shí)施策略

備課、上課、課后反思要結(jié)合“三有”課堂標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行,要充分體現(xiàn)思考,彰顯育人的智慧。有思考、有改進(jìn),根據(jù)學(xué)生的發(fā)展目標(biāo),對教材、學(xué)生、時間進(jìn)行全面預(yù)計;上課,要注重生成和常規(guī)要求之外的思想發(fā)展和知識建構(gòu)。從人的發(fā)展角度來講,人在不同的時刻都是新的,這種發(fā)展現(xiàn)象教師要緊緊抓住。

實(shí)施時需要載體,“一導(dǎo)·六小”是“三有”課堂實(shí)施的過程性資料。一導(dǎo):每節(jié)課要求每名學(xué)生都要有一張紙,通常稱其為導(dǎo)學(xué)箋,導(dǎo)學(xué)箋可以是獨(dú)立的一張紙,也可以分布于所有的紙質(zhì)載體之上,由學(xué)科教師在集體備課時形成;六小:以六個小形式展開,這是由學(xué)到思的外在轉(zhuǎn)化至內(nèi)在。“六小”呈現(xiàn)于“一導(dǎo)”之上,兩者雖然看起來沒有必然的聯(lián)系,但隱性方面必須要一致。“六小”的具體內(nèi)容如下。

小研究:提前學(xué)習(xí),會的不要再教,用幾道題進(jìn)行檢驗(yàn),既可以是新課內(nèi)容,也可以是上節(jié)課的內(nèi)容,這是對學(xué)生經(jīng)驗(yàn)、潛認(rèn)知、前認(rèn)知、猜測等的了解,也是對知識進(jìn)行科學(xué)化的重要方法。

小信息:教材沒有,課堂需要。讓學(xué)生真實(shí)接觸、感受到教材之外的信息。教師運(yùn)用各種信息來豐富課堂,這里體現(xiàn)了有意義的信息模式。

小訓(xùn)練:當(dāng)堂訓(xùn)練,包含了學(xué)生的書寫能力,如寫字不少于5分鐘,最好是10分鐘。這是學(xué)習(xí)實(shí)踐,是最有效的學(xué)習(xí)類型。

小練習(xí):對所講內(nèi)容進(jìn)行鞏固,針對于鞏固性。這種實(shí)施策略可以通過量變實(shí)現(xiàn)質(zhì)變。

小測試:把學(xué)生薄弱、需要改進(jìn)的方面了解清楚,普遍性強(qiáng),在質(zhì)量發(fā)展層面落實(shí)。

小閱讀:閱讀涉及到了天地萬物、世界規(guī)律、人間道德,這是各種學(xué)習(xí)資源的融合,是學(xué)生綜合發(fā)展的需要。

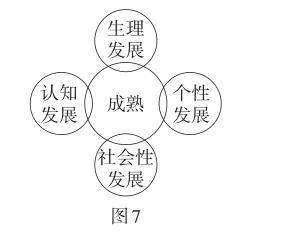

課堂教學(xué)如何實(shí)現(xiàn)深度思維的挖掘,“‘學(xué)是求乎外,在于知物;‘思是求乎內(nèi),在于明理。”這是學(xué)生在學(xué)習(xí)上的一種過程,每名學(xué)生必須要經(jīng)歷“獨(dú)立思考—頭腦風(fēng)暴—獨(dú)立思考”這樣一個過程,不能只是一部分人在動腦,而另一部分人沒有機(jī)會亦或不參與。這就是“一導(dǎo)·六小”的實(shí)施宗旨。“三有”課堂教學(xué)的宗旨是通過實(shí)踐,結(jié)合現(xiàn)存理論形成適合本土的理論體系,再進(jìn)行實(shí)踐運(yùn)用,促進(jìn)人的發(fā)展,如圖7所示。

參考文獻(xiàn):

[1]鄭琰.傳道:讓教學(xué)更有效[M].北京:中國人民大學(xué)出版社,2008.

[2]馬斯洛.馬斯洛人本哲學(xué)[M].唐譯,譯.長春:吉林出版集團(tuán)有限責(zé)任公司,2013.

[3]劉儒德.教育中的心理效應(yīng)[M].上海:華東師范大學(xué)出版社,2013.

[4]布蘭思福特.人是如何學(xué)習(xí)的:大腦、心理、經(jīng)驗(yàn)及學(xué)校[M].程可拉,孫亞玲,王旭卿,譯.上海:華東師范大學(xué)出版社,2013.

[5]胡展赫.高階思維:普通與卓越的分界線[M].沈陽:沈陽出版社,2018.

[6]伍爾福克.伍爾福克教育心理學(xué)[M].伍新春,張軍,季嬌,譯.北京:中國人民大學(xué)出版社,2012.