新媒體語境下新聞反轉、輿論生成機制和治理路徑探究

曾祥敏 戴錦镕

摘 要:在新媒體營造的“后真相”時代,新聞反轉加劇了輿論環境的動蕩,傳統新聞觀念及倫理受到極大沖擊。通過對近7年來典型新聞反轉事件的定性比較分析發現,新聞反轉中事件信息的反轉和輿論逆轉與新聞來源和來源形式密切相關,而輿論的爆發與網友質疑和公眾的情感訴求高度關聯,及時回應成為輿論平息的重要條件。新聞反轉中,制度、人、技術、信息等共同協作,形成合力,才能營造出健康的社會輿論環境。

關鍵詞:新聞反轉;社交平臺;輿論;網絡治理

中圖分類號:G206.3 文獻標識碼:A 文章編號:0257-5833(2020)07-0168-17

作者簡介:曾祥敏,中國傳媒大學電視學院教授、博士生導師;戴錦镕,中國傳媒大學電視學院碩士研究生 (北京 100024)

移動社交平臺語境下的輿論場眾聲喧嘩,傳統媒體的把關人角色被“去中心化”的互聯網信息場逐步消解,代表各種利益、各種訴求的傳播主體入場,群體化的情緒傳播入局,態度、情緒、行為成為傳播的重要內容。個體作為社交傳播的節點迅速放大和擴散信息,甚至短時間使某些信息成為驚爆點。微信的“強關系”促成了情緒的圈層極化。正是在這樣復雜的社交傳播語境中,傳統結論式的新聞報道被改變,新聞信息呈現的過程被不斷放大,呈現的角度逐漸多元,“競爭性真相”①被有意識或無意識地選擇和聚焦。在此過程中,不斷出現新聞信息反轉,并進而引起輿論高潮甚至極化以及輿論的強勢反轉。從2013年新華網發布《新華網盤點2013十大反轉新聞:有圖未必有真相》②開始,新聞反轉事件出現的頻率越來越高,不僅會帶來輿論的熱議,同時也在一次次反轉中消磨了新聞媒體的公信力和權威性。為此,本文試圖運用定性比較分析法(QCA)探討新聞反轉以及輿論生成的復雜影響要素有哪些,其生成機制為何,如何以此為依據進行針對性地減少新聞反轉,弱化輿情焦點,助推風清氣朗的網絡空間。

一、新聞反轉界定及研究溯源

(一)新聞反轉的概念界定

新聞反轉既包括新聞事實的反轉,也包括事實反轉后輿論的反轉。黃楚新(2015)認為,逆轉新聞,也可謂反轉新聞,指的是針對同一新聞事實,媒體后期的報道內容與前期報道內容顯現出較大差異,隨著報道內容不斷深入與完善,新聞報道內容向相反的方向改變,受眾立場隨報道內容極速兩極化的新聞傳播現象黃楚新,王丹:《逆轉新聞的成因及應對策略——從媒介素養的視角分析》,《新聞與寫作》2015年第10期。。有研究從新聞反轉事件形成的原因和特點進行界定,劉峰(2014)提出新聞反轉就是那些緊跟社會熱點、標注新聞熱詞繼而引發廣泛關注, 但隨后被證實與事實主體或全貌不符, 甚至與事實截然相反的新聞現象劉峰:《新聞反轉劇背后的媒體課題》,《新聞與寫作》2014年第5期。。也有研究關注新聞事件與新聞報道與事實之間出現偏差以及受眾的反應變化。其中,王立等(2016)對“新聞反轉”的定義較有代表性,她認為“新聞報道反轉”是指媒體最初報道的新聞向相反方向轉變,隨著報道不斷深入,事件真相被更加客觀全面地呈現,受眾的立場急劇逆轉,輿論表現出與之前截然相反的新聞現象。它階段性地呈現部分真實,是新聞報道逐漸接近真相的過程,其本質是一種新聞失實王立、楊麗萍:《新媒體環境下的新聞報道反轉現象——從人民網所評2015年十大反轉新聞說起》,《新聞世界》2016年第10期。。

本文認為,新聞反轉事件主要指針對某一新聞事實,信息呈現與傳播不全面,或與事實不符甚至截然相反,隨著事件的進展,信息呈現逐漸多元全面,報道出現逆轉,從而引發輿論態度立場的轉變。因此,新聞反轉應當包括兩個層次,一個是新聞事件信息的反轉;一個是輿論的逆轉。有的事件和輿論,甚至出現兩到三次的反轉,如“重慶公交車墜江”和“男子開房就被抓,到底誰是影帝?”等事件經過兩次反轉才還原事實真相。

(二)新聞反轉事件的產生原因

對于新聞反轉事件產生的原因,多數研究的分析都是從媒體、新聞傳播模式以及受眾角度入手的。王景巍等(2016)認為,刻板印象,媒體把關不嚴,受眾缺乏媒介素養,易受“意見領袖”左右是反轉新聞產生的主要原因王景巍、周文韜:《從新聞專業主義視角看新媒體時代新聞反轉現象》,《記者搖籃》2016年第12期。。黃楚新等(2016)從專業人員專業技能素養缺失,媒體人職業道德素養缺失的角度探討了逆轉新聞的成因及對策黃楚新、王丹:《逆轉新聞的成因及應對策略——從媒介素養的視角分析》,《新聞與寫作》2015年第10期。。錢文霞(2016)認為新聞媒體受到固有認知模式的影響,片面化和自由化傳播造成了反轉新聞,違反了新聞自由的初衷錢文霞:《從反轉新聞看媒體公信力危機》,《新聞戰線》2016年第18期。。王傳禮(2016)認為反轉新聞違背了新聞真實性原則,媒體逐漸走向商業化和娛樂化,以公眾為中心影響了媒體的社會責任是反轉新聞背后的深層次原因王傳禮:《“反轉新聞”與媒體社會責任的構建》,《新聞戰線》2016年第22期。。

(三)輿論反轉現象研究

后真相時代的輿論反轉現象也是學者們研究的重點,多數學者認為后真相時代的輿情反轉與議程設置、大眾觀念以及少數意見領袖等相關。韓運榮(2019)認為輿論反轉具有新聞反轉的成分,是公眾意見的對立、膠著和裂變,輿論反轉的原因在于,潛在利益相關者的情感糾纏和觀念之爭韓運榮:《輿論反轉的成因及治理——通過新聞反轉的對比分析》,《人民論壇》2019年第30期。。王志立(2018)認為網絡輿論場域中的新聞反轉現象,實際上是在新媒體傳播環境下新聞真實的再現過程,是新聞真實不斷被糾正的過程。而在這個過程中體現了傳播權利的結構變遷、群體參與的話語轉向和再現新聞真實的機制變遷王志立:《網絡輿論場域中新聞反轉現象的傳播學反思》,《新聞愛好者》2018年第2期。。李靜(2018)認為一些網絡“中堅分子”的分析引起受眾的反向思維,使得原來處于“劣勢”或“少數”的意見被更多的網民接受,甚至變為“優勢”或“多數”意見,使輿論反轉現象發生李靜:《新媒體時代輿論反轉現象的傳播學思考》,《新媒體與社會》2018年第4期。。王國華,閔晨,鐘聲揚等(2015)認為,網絡媒體的無意識議程設置(議題驅動、媒體自凈)、有意識議程設置(話語競爭、框架預設、媒介共鳴)及網民議程設置(輿論領袖、網絡暴力)等是引發網民輿論反轉的關鍵因素王國華、閔晨、鐘聲揚、王雅蕾、王戈:《議程設置理論視域下熱點事件網民輿論“反轉”現象研究——基于“成都女司機變道遭毆打”事件的內容分析》,《情報雜志》2015年第34(09)期。。由此可見,輿論反轉一方面是隨著新聞事件信息的反轉而出現的輿論逆轉,另一方面也是輿論不斷博弈、發展的結果。

(四)媒介素養反思

多數文獻的落腳點都與媒介素養反思相關,陸學莉(2016)認為,新聞真實的重構常陷于兩難境地,網民素養與集體認同感培養和提升,監督和司法之間平衡和制約等問題,仍需要更深層的探究陸學莉:《反轉新聞的敘事框架和傳播影響》,《新聞記者》2016年第10期。。吳桐(2019)認為為降低反轉新聞帶來的不利影響,需要主流媒體及時承擔起自己的職責,在新聞傳播的初期對信息來源進行合理把關、從源頭上杜絕反轉新聞發生吳桐:《全媒體時代下主流媒體在反轉新聞中的擔當》,《西部廣播電視》2019年第14期。。劉峰(2014)提出,遏制新聞反轉劇愈演愈烈的態勢,最好的辦法還是回歸新聞人本位,恪守新聞真實的底線劉峰:《新聞反轉劇背后的媒體課題》,《新聞與寫作》2014年第5期。。可以看出,多位學者都認為媒體素養對反轉新聞的形成以及規避方法都有重要影響。

通過研究溯源發現,關于新聞反轉事件產生的原因進行探討的文章居多,且多為質化分析,而關于新聞反轉事件的形成及其輿論生成和反轉機制的系統性研究很少,因此本文試圖從新聞反轉事件生成的機理著手,研究其產生要素及對輿論的影響,總結出具體并有針對性的應對方法。

二、研究方法

介于本項研究圍繞新聞反轉事件的生成機理、產生路徑和具體影響因素,即新聞傳播過程或事件發展過程中的哪些因素會讓輿論迅速爆發,哪些條件會讓輿情偃旗息鼓等。筆者采用量化研究,側重于分析各要素間的關聯程度。為了使研究能控制在相對可以操作、實用的范圍內,采用基于小樣本案例的定性比較分析法(QCA),這一方法由查爾斯·拉金( Charles C. Ragin) 在1987 年提出,是一種以中小案例研究為導向的理論集合研究方法毛湛文:《定性比較分析(QCA)與新聞傳播學研究》,《國際新聞界》2016年第38(04)期。,它基于布爾代數的基本原理,借助集合論的思想考察復雜社會現象的原因組合路徑和影響方式,整合了傳統定量研究和定性研究的各自優勢,力圖開辟一種混合取向的方法路徑。

在案例樣本規模上,QCA進行了限制,樣本規模最好在10 到60 個之間。雖然小樣本數據意味著有相當一部分解釋變量無法觀察到,但正如拉金指出,有限的變異( Limited diversity) 是社會科學研究中的常規現象,即使在大樣本數據中也經常遇到Bennett.A.&Elman,C.( 2006) .Qualitative Research:Recent Developments In Case Study Methods.Annual Review of Political Science,9( 1),455*476.。面對新聞反轉事件中復雜的因果關系,引入QCA有助于進一步厘清傳播研究的因果鏈條,對多元原因條件組合情況進行分析,在原因分析和解釋上得出新的結論。

李良榮,鄭雯,張盛(2013)通過定性研究方法對2010—2011 年間的195個網絡群體性事件進行大樣本案例分析,探索網絡群體性事件的爆發機理李良榮、鄭雯、張盛:《網絡群體性事件爆發機理:“傳播屬性”與“事件屬性”雙重建模研究——基于195個案例的定性比較分析(QCA)》,《現代傳播(中國傳媒大學學報)》2013年第35(02)期。。高瑞(2020)基于14 例網絡公共事件的定性比較分析對網絡公共事件的生成機制進行研究高瑞:《網絡公共事件的生成機制研究——基于14例網絡公共事件的定性比較分析》,《今傳媒》2020年第28(01)期。。張晉升,祁志慧(2020)通過57例虛假新聞的清晰集定性比較分析對虛假新聞高熱度傳播組合路徑進行研究張晉升、祁志慧:《虛假新聞高熱度傳播組合路徑研究——基于57例虛假新聞的清晰集定性比較分析(QCA)》,《西南民族大學學報(人文社科版)》2020年第41(02)期。。這些研究都較好地通過定性比較分析方法對熱點事件的生成傳播路徑進行了研究。為此,本項研究的樣本量也控制在了10-60之間,采用定性比較分析法(QCA)。

本項研究通過梳理近七年來新聞反轉事件,分析典型案例,結合媒體發展中的新現象、新技術如社交媒體的廣泛應用,總結出新媒體語境下新聞反轉事件的生成機理、傳播機制以及它們如何影響輿論,并試圖探討其應對措施。

三、研究設計

由于2014年中國社交媒體用戶呈現爆發式增長,新媒體進入迅速發展時期,我國主流媒體也開始了媒體融合戰略。因此,以此為起點,選擇的案例較有代表性,案例終期結合2020年初有關新型冠狀病毒的新聞事件,由此選取2014年-2020年初新聞反轉事件進行研究,對新媒體環境下新聞反轉事件的生成機制探討比較有代表性。本文采用立意抽樣法立意抽樣,又譯依意抽樣、定標抽樣、判斷抽樣,是指研究人員依其自己對所要選擇的回答者的判斷,選擇那些最適于該項研究目的的案例。,基于新華社、人民網等各大媒體對于年度新聞反轉事件的總結、各個事件的討論范圍即都在全國范圍內引起討論、報道規模即地方和中央級媒體進行了報道等方面,整理出35起較為典型的新聞反轉事件,覆蓋醫患關系、官民關系、公序良俗等多種社會議題。

(一)變量選擇說明

基于本文研究的目的,通過綜合以往學者的相關研究以及對新聞反轉事件特殊性的分析,筆者發現不同事件的輿論高潮發生時間不同,通過爆發時差,即事件被首次報道或爆料后到達輿論高峰的時間差作為結果變量結果變量,又叫被解釋變量,多見于回歸分析中,相當于實驗研究中的因變量。,能夠較好地將新聞反轉事件和其它新聞事件區別開來,也能體現出反轉對于輿論的影響,通過不同事件的輿論高峰時間差評估出新聞反轉事件中輿論的生成機理。由于新聞反轉事件的特殊性,首次報道后還要經過澄清報道,因此將爆發時差分為反轉前和反轉后。通過考察輿論在反轉前還是反轉后到達最高峰,能夠判斷出新聞反轉事件中使輿論高漲的主要因素,并且能推斷出哪些條件能夠使輿論盡快平復。

通過對2014——2020年初的案例梳理以及對文獻資料的整理借鑒,結合新聞傳播五要素即傳播者、傳播內容、傳播渠道、受傳者、傳播效果,對新聞反轉事件進行歸納總結,提取出與爆發時差有關的九個解釋變量解釋變量,相當于實驗研究中的的自變量,按照一定規律對因變量作出解釋。:首發媒體、事件指向、公眾訴求、反轉因素、反轉次數、反轉時間、新聞源形式、公眾人物參與和回應媒體。

1、首發媒體

整理發現,新聞反轉事件最初的傳播來源包括:

(1)當事人或網友通過微博、微信等網絡平臺爆料,這類事件占比最多,達到45.7%。如“快遞小哥雨中暴哭”事件首先就是由網友在微博爆料,并自行推斷快遞員是因快遞丟失才在雨中大哭的,短時間內帶來網友的廣泛討論。

(2)網絡媒體發布文章或視頻報道也是新聞反轉事件的一大傳播源,有34.2%的事件是通過網絡媒體發布的,如“王風雅事件”等都是由網絡媒體首先發文引起大量關注轉發,

(3)傳統媒體作為新聞源的事件占比為20%,如“抹香香事件”是由地方電視臺首先報道的。

新聞反轉事件最初的傳播者大致分為以上三類,即網友爆料、網絡媒體和傳統媒體,不同的首發媒體可能對事件的輿論產生影響,因此將其作為解釋變量之一進行驗證。

2、事件指向

新聞反轉事件在事件指向上往往具有一定的特殊性,這可能是其能夠產生較大輿論影響的原因,因此將事件指向也作為一個解釋變量。其指向包括政府/部門,企業/機構以及個人/群體。指向政府/部門的事件占比25.7%,如“南鑼書店樸道草堂上演苦情戲”指向政府有關部門,“雷洋嫖娼案”指向公安機關,這些事件與官民關系相關,也指向社會熱點和痛點。“腎丟失?腎萎縮?”事件以及“山東產婦腹中遺留紗布”事件都屬于指向企業/機構即醫院類,反映出社會中醫患關系的緊張。有51.8%的事件指向更為具體,即個人或群體,如“大學生怒踹熊孩子”,“12歲女生被兩名老師強奸”等,這類事件常涉及公序良俗。

3、公眾訴求

有反轉的新聞事件通常表達了較具有代表性的訴求,西方早期社會運動研究大多從情感視角出發,認為心理因素如怨恨等是促成社會抗爭行為的重要解釋變量。類似的訴求也許可以成為影響輿論走向的因素,因此本文也將其作為解釋變量之一。新聞反轉事件背后的公眾訴求大致分為經濟利益,情感訴求以及人身安全。涉及情感訴求的案例居多,占比達45.7%,“女大學生扶摔倒老人,到底撞了沒有?”表現出大眾對于見義勇為,懲惡揚善的訴求;“高考答題卡被調包”所引發的關注體現了人們對于教育公平的情感訴求。40%的案例所表現出的是公眾對于人身安全的訴求,如“河南周口嬰兒丟失案”帶來的大量討論代表了公眾對于兒童人身安全的關注。案例中體現出經濟利益訴求的比例為14.2%,相對于前兩個案例占比較低,但像“哈爾濱天價魚”等事件也在一次次反轉中牽動著大眾的神經。

4、反轉因素

最初導致新聞反轉事件進行反轉的因素可以歸納為:

(1)網友質疑,即經過報道后,網友對事件真實性及其原委提出質疑,并提出證據,揭露事件的本來面目。這類事件占比最多,達到48.5%。如“上海女逃離江西農村”事件在最初的網友討論中,就有人發現其中的漏洞,促進真相的揭示。

(2)媒體跟進報道,部分反轉在新聞事件引發熱議后,首先由媒體對事件進行追蹤報道,抽絲剝繭,還原真相。在“北京學區房每平米46萬”事件中,網絡媒體爆料引發關注后,央視財經頻道《經濟半小時》對其進行了調查性報道,記者經過實地走訪澄清了事件真相,輿論逐漸回落。

(3)有關部門調查,這一原因帶來的事件反轉多數的事件指向為政府/部門或企業/機構,在事件被報道后涉事部門展開調查還原事實成為這類事件反轉的主要原因,如“80后白發書記”等。

通過分析,發現不同的反轉原因會帶來輿論熱度的變化,因此將反轉原因作為解釋變量之一。

5、反轉次數

和普通的新聞事件不同,新聞反轉事件的始末至少需要兩次報道,即事件發生時的報道以及澄清報道,而有些事件更為錯綜復雜,反轉次數大于一次,這類事件的輿情熱度往往更高,持續時間更長,因而反轉次數也可以作為影響輿論爆發時差的解釋變量之一。案例中的新聞反轉事件反轉次數分為一次和兩次。

6、反轉時間

反轉時間即事件首次進入公眾視野到事件澄清間的時間差,不同事件的反轉時間從首次報道后24小時內到14天不等,綜合考慮比例、平均值和中位數,選取三天作為標準,三天內就反轉的事件占比達45.7%,三天后反轉的占比為54.2%。反轉時間的長短能夠對輿論討論的持續度產生影響,將其也作為探究輿論爆發時差的解釋變量之一。

7、新聞源形式

不同的新聞源形式會對轉發量,討論度等產生影響,為研究其與輿論爆發時差是否有關,將新聞源形式作為解釋變量之一,新聞反轉事件的新聞源形式分為圖文和視頻兩類。

8、公眾人物參與

以往的研究中有學者提出微博意見領袖能助推網絡輿情走向高潮李波:《網絡輿情中微博意見領袖的培養和引導》,《新聞大學》2015年01期。。知名人物的參與往往被認為對輿論有導向作用,因此此次研究將事件討論中是否有公眾人物參與作為輿論爆發時差的解釋變量之一。71.4%的事件沒有公眾人物參與,28.5%的事件有公眾人物參與,如“河南周口嬰兒丟失案”事件中明星梁詠琪等在事件發生后轉發尋找丟失兒童的消息,擴大信息傳播范圍。

9、回應媒體

新聞反轉事件澄清后的媒體報道不但讓事件真相公之于眾,也能夠對輿論平息產生影響,因而回應媒體的選擇也作為解釋變量之一。回應媒體主要分為中央媒體和地方媒體。77.1%的事件由中央級媒體首先回應,有更廣泛的受眾和更大的影響力。

(2)總結QCA變量賦值表

梳理出研究中的解釋變量后,采用QCA研究法對變量進行賦值。在“二分歸屬原則”蘇宏元、黃曉曦:《突發事件中網絡謠言的傳播機制———基于清晰集定性比較分析》,《當代傳播》2018年第1期。的指導下,將變量作兩分處理,即解釋變量和結果變量都有兩種,變量取值為1 代表某條件發生或存在,用大寫字母表示;變量取值為0 表示某條件不發生或不存在,用“~”表示[比利時]伯努瓦·里豪克斯、[美]查爾斯C拉金:《QCA設計原理與應用:超越定性與定量研究的新方法》,機械工業出版社2017年版,第38-40頁。。

比如,A* B→Y 表示A和B同時存在將導致Y的發生。根據該方法的分析邏輯,因果關系是多重并發的、非線性的,具有可替代性。這意味著同一個結果的產生可能有多種原因組合。條件A和條件B同時出現導致Y (即A* B→Y) ,C 和D 也可以導致Y (即A* B + C* D→Y) ; 在一種社會情景B 下,條件A 出現導致Y,而在另一個社會情景C下,條件A不出現導致Y ,即A* B +~A* C→Y。這些都是可能的條件組合。最后根據布爾代數對條件組合進行簡化,如果兩個不同組合( A* B和A* ~B) 同時導致一個結果( Y),并且這兩個組合中有且只有一個條件的取值不同,則該條件是冗余的。即,如果A* B + A* b→Y,根據布爾算術可以得到A→Y。由此,得出導致被解釋變量發生或者不發生的必要條件是ABennett.A.&Elman,C.( 2006) .Qualitative Research:Recent Developments In Case Study Methods.Annual Review of Political Science,9( 1),455*476.。

根據QCA 分析方法的理論基礎,多重條件并發原因的數量隨解釋變量的增加呈對數級增長( 2n ),也就是說本研究中的九個解釋變量,將存在29即512種組合可能,由于一次性引入九個解釋變量得出的結果過于復雜,因此將九個解釋變量分為與事件本身相關的事件屬性和與傳播相關的傳播屬性。每個案例所對應的解釋變量和結果變量及其賦值為表(2)

(三)構造真值表并分析研究結果

1、傳播屬性分析

傳播屬性主要包括事件發生后傳播者,傳播渠道,參與者以及新聞源形式等有關的因素變化,即首發媒體(initial media),回應媒體(response media),公眾人物參與(celebrity),新聞源形式(form)。對傳播屬性進行科學性編碼,得到真值表A,觀察引發結果變量的不同條件組合。

首先對單個變量進行必要性分析,判斷是否有單一變量能成為解釋結果變量的必要條件如果沒有事物情況A,則必然沒有事物情況B,也就是說如果有事物情況B則一定有事物情況A,那么A就是B的必要條件。。

(1)傳播屬性單變量必要性分析

真值表構建后,在fs /QCA3.0中運行,通過對研究案例的一致性指標(Consistency) 進行研判,是否有單一的條件變量和結果變量存在充分或必要關系,一致性指標的運算公式如下所示:

Consistency( Xi≤ Yi) = Σ[min( Xi,Yi) ]ΣXi

運算中,如有大于0. 8 的一致性指標出現,即認為該單一條件變量( X) 的出現,為結果變量( Y)的充分條件,該條件變量的出現可以引發所研究的結果; 指標大于0. 9 時,則認定該Y 的出現是唯一的X 導致的黃揚、李偉權、郭雄騰等:《事件屬性、注意力與網絡時代的政策議程設置——基于40 起網絡焦點事件的定性比較分析( QCA)》,《情報雜志》2019年02期。。

進行一致性指標測定之后,覆蓋率指標(Coverage) 運算則是該研究的核心,該指標是用來解釋什么樣的條件變量組合對研究的結果存在較高的釋義力,以0. 80的覆蓋率為例,證明此條件變量組合可以對所發生的結果中的80%的案例進行解釋。

如上表所示,在四個條件變量中沒有指標一致性超過0. 9,即沒有指標可以成為新聞反轉事件較快平息的必要條件,同時,所有解釋變量的一致性和覆蓋率均低于0. 8,說明沒有單一變量可單獨使新聞反轉事件較快平息,即其傳播和平復是多重因素、多個變量通力交疊促成的,而非單個原因所能影響,因而下一步進行多個變量的影響分析。

(2)傳播屬性QCA 數據統計

根據事實表A(傳播屬性) 進行QCA 數據統計,得出以下分析結果,* 表示“和”,+ 表示“或”,→或者= 表示“導致”[比利時]伯努瓦·里豪克斯、[美]查爾斯C拉金:《QCA設計原理與應用:超越定性與定量研究的新方法》,機械工業出版社2017年版,第38-40頁。。

(3)傳播屬性結果分析——“網友爆料”和“圖文形式”促成輿論在反轉前爆發

表達式顯示,在傳播屬性的四個解釋變量中,新聞來源為“網友爆料”和“新聞源形式為圖文”是新聞反轉事件輿論迅速爆發的必要條件,只要這兩個條件存在,是否有公眾人物參與以及中央還是地方媒體回應并不會像前兩者一樣對爆發時差起到如此大的作用。

新聞源為網友爆料使輿論更容易在反轉前爆發,這一結論體現出在“人人都有麥克風”的時代,網民個人的話語權和表達自由凸顯,普通網友在網絡上的爆料、發帖都可能讓輿論高漲,其作用甚至超過了傳統媒體和網絡媒體的報道。同時也可以發現,網友爆料內容未經專業媒體機制的審核,更容易觸動大眾神經,引發輿論爆點出現。如“大學生怒踹熊孩子”便是先由網友將經過剪輯的視頻發布在社交平臺上,在引起輿論關注后,有關部門介入調查,還原完整視頻才澄清了事件真相。

圖文形式的新聞相比于視頻缺乏真實性,造假成本和技術要求更低,未澄清事實真相的圖文新聞更易發布,短時間內吸引大眾眼球。如“12歲女生被兩名老師強奸”事件最初的報道中只有當地派出所和女童手舉紙牌的照片以及幾段文字,利用大眾對兒童身心安全的關注,引起熱議。

總體來說,傳播屬性解釋變量的解的覆蓋度(Solution Coverage)所有項覆蓋這些案例的比例。僅為0. 22222,即傳播屬性解釋變量只能解釋22.2%的事件,僅僅用傳播屬性的解釋變量,難以較全面地覆蓋和分析新聞反轉事件的輿論變化,引入其他變量,才能更有效地解釋問題。

2、事件屬性分析

事件屬性即與事件發展本身相關的因素,包括事件指向(direction)反轉次數(frequency)反轉時間(time)反轉因素(reason)公眾訴求(goal)。對事件屬性進行科學性編碼,得到真值表B,觀察引發結果變量的不同條件組合。

(1)事件屬性單變量必要性分析

真值表構建后,在fs /QCA3. 0 軟件中運行,用以操作單變量必要性分析,即通過對研究案例的一致性指標進行研判,是否有單一的條件變量和結果變量存在充分或者必要的關系。

如上表所示,在五個條件變量中沒有指標一致性超過0. 9,所有解釋變量的一致性和覆蓋率均低于0. 8,說明沒有事件屬性的單一變量可單獨使新聞反轉事件較快平息,下一步進行多個變量的影響分析。

(2)事件屬性QCA 數據統計

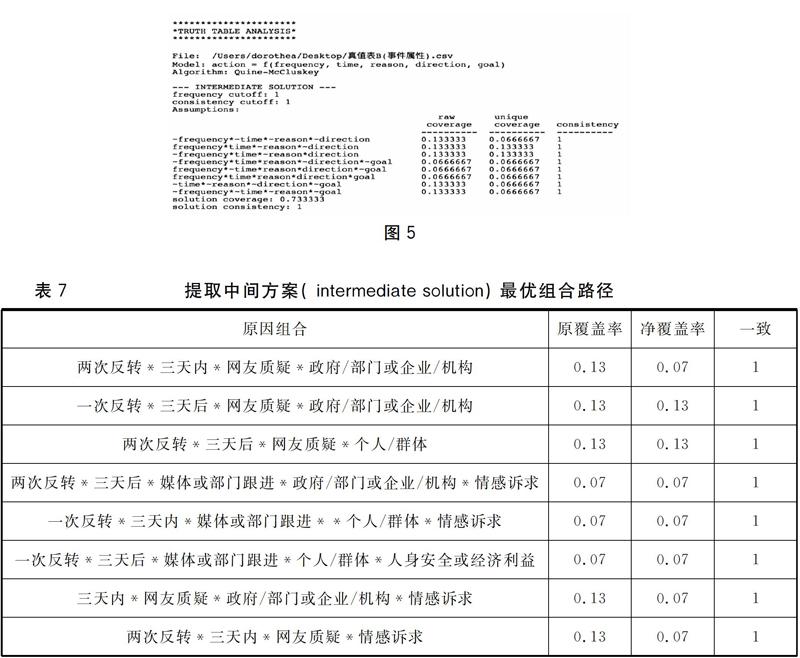

根據事實表4 進行QCA 數據統計,得出以下分析結果:

五條路徑共有的條件是反轉因素為“網友質疑”。這也表明“網友質疑”為輿論在事件反轉前達到高潮的關鍵因素。網友質疑引起話題并迅速擴散,通過網友質疑逐漸揭示事件真相的新聞反轉事件更容易在反轉前就引發輿論狂歡,相較于由媒體跟進報道和有關部門調查還原真相的事件,網民對事件的質疑能夠集聚更多關注者,社交平臺的用戶不但在微博等社交平臺中發表觀點,表達疑惑,還會發布更多爆料,促進有關部門的跟進調查和媒體的追蹤報道,使得事件真相較快呈現,擴大事件傳播范圍的同時也讓輿論短時間內達到高峰。

但這樣的討論是一把雙刃劍,一方面能夠促進當事人出于壓力澄清真相,另一方面網絡中的討論角度不一,表達方式多樣,事件的廣泛傳播也容易使部分輿論在沒有正確輿論導向時轉變為網絡暴力,對當事人生活工作甚至人身安全造成影響。如“德陽女醫生自殺”事件在真相未完全還原時,當事人不堪輿論壓力自殺,而在事實澄清后,輿論便又調轉方向,使社會輿論環境出現較大波動。

“公眾的情感訴求”是新聞反轉事件輿論在反轉前爆發的關鍵條件,雖然不是必要條件,但幾乎有涉及這一因素的條件組合都取了負值,這表明能夠反應情感訴求的事件更能夠較快引起熱議,推動事件輿論迅速到達高峰“女大學生扶摔倒老人” “男子開房就被抓,到底誰是影帝?”等事件與公序良俗、社會道德、警民關系、弱勢群體等敏感話題有關,這類事件與普通人的日常生活息息相關,相比經濟利益和人身安全,網友對于情感訴求有更高的關注度。

事件指向為“政府/部門或企業/機構”和“三天內回應”這兩個條件促成了反轉前的輿論爆發和反轉后的輿情平息,如“成都七中實驗學校食品安全問題事件”指向學校,“德陽女醫生自殺事件”指向醫院,“抹香香事件”指向政府,“男子開房就被抓”,“黑龍江慶安火車站暴力襲警事件”等均與警民關系有關,這些事件在反轉前就達到輿論高潮,而由于政府或機構往往在事件引起輿論熱度后能夠盡快回應,且比個人或群體具有較高的權威性和公信力,輿論也能夠較快偃旗息鼓。

五種路徑中包含反轉次數的多數為兩次反轉,有兩次反轉的事件相較于一次反轉在反轉前更容易達到輿論高峰。輿論的焦點跟隨新聞熱點不斷變化,反轉次數越多的事件一般較為復雜,涉及主體多,持續時間長,如“王風雅事件”等在最初被報道時能夠吸引更多關注,而在兩次反轉后,事件發酵時間長,海量的碎片化信息讓輿論熱點轉移,即便真相澄清也難以達到最初的熱度。

總的來說,事實表B ( 事件屬性) 的Solution Coverage為0. 733,即能夠解釋73.3%的事件,大大超過了傳播屬性的相關數值( 22.2%) 。這意味著事件屬性比傳播屬性更能有效地解釋新聞反轉事件對輿論的影響,新聞反轉事件中促進事件反轉的因素,事件本身的指向性以及公眾訴求,對于輿論迅速高潮爆發以及平息的作用要大于傳播過程中的媒體類型等因素的作用,表明新聞反轉事件不僅是新聞傳播學領域的議題,與社會學,心理學等學科也有相關性,同時其生成及輿論高峰也不僅僅與媒體有關,政府有關部門、相關機構以及普通受眾也對新聞反轉事件有著重要影響。

四、因素分析及治理路徑

新聞反轉的形成因素錯綜復雜,通過具體的比較分析,厘清多元復雜因素中的核心癥結,抓住主要矛盾,從而進行針對性的治理。

(一)加強新聞源的把關審核

1.對網絡信息源的核實與求證

依據上文分析,相較媒體報道,“網絡爆料”成為引發輿論在反轉前達到高潮的必要條件。網絡爆料來源廣泛,任何互聯網用戶發布的信息都有可能成為大眾關注的對象,一些個人或團隊利用互聯網的匿名性,模糊事件真相甚至為獲得利益策劃出假新聞來吸引眼球,如“女子被惡犬咬傷是為救女童?”和“上海女逃離江西農村”事件經調查后發現都是當事人主動策劃出的虛假新聞,抓住貧富差距等社會痛點大作文章,消耗公眾匡扶正義,懲惡揚善的道德觀,對社會環境造成沖擊。而部分事件當事人只發布對自己有利的內容,如“大學生怒踹熊孩子”事件中,最初發布的視頻是經過選擇和剪輯過的,其話題中的“大學生”“熊孩子”等字眼也將孩子完全描述為受害一方,引起熱議,對于女大學生的生活和名譽造成不良影響。這種無視事件真實情況的新聞信息,缺乏公正客觀性。

因此,面對多元的網絡信息源,一方面,行業監管與追懲繼續加強,最新的《網絡信息內容生態治理規定》對網絡信息生產者“鼓勵”和“不得”都做出了明確規定《網絡信息內容生態治理規定》,《中國網信網》2019年12月20日。;另一方面,平臺方需建立起有效的審核、證實和辟謠機制;再者,媒體也需建立起具有快反意識的求證、核實團隊,研究確立易于引起輿情的“網絡爆料”警戒指標,迅速應對有可能引起輿論爆點的“網絡爆料”。

2.媒體堅守準確、平衡的報道原則

主流媒體更要把握報道內容的準確、客觀,注重報道的平衡性,遵守道德倫理規范。比如,“山東產婦腹中遺留紗布”電視報道中記者缺乏職業素養,不先核實真實情況,只報道產婦一方的言論,引發公眾關于醫患關系的熱議,很多觀眾直接將矛頭對準了濰坊婦保院,稱該醫院醫生“無良”,對醫院和醫生形象造成不良影響,加劇醫患矛盾。之后濰坊婦保院發布聲明從醫院角度說明情況。一周后,央視《東方時空》對此進行報道,還原了“紗布門”的始末,指出患者及家屬知道余留紗布的事實。輿論發生轉向,開始紛紛指責產婦一家。而“抹香香”事件中,記者選擇了領導漫不經心抹護膚膏的畫面,沒有播出領導幫助協調的畫面。同時拍攝對像當時并不知道這些片段也正在被拍攝并且會被播放。節目中的片段經過記者二次加工極具誘導性。一經播出,公眾的矛頭便指向了報道中的領導。記者在了解真實的事件經過后,依然進行片面的選擇性報道,對人物進行了“標簽化”與“非人格化”,只注重抓住社會痛點,先入為主,沒有對事件進行完整呈現。

3.注重報道科學專業解讀

眾聲喧嘩更加考驗主流媒體的成色,媒體的專業性面臨再升級。比如,2020年初新型肺炎疫情爆發初期,1月31日新華社官方微博“新華視點”發布有關“雙黃連口服液可預防新型冠狀病毒”的博文,以“記者31 日從中國科學院上海藥物所獲悉,該所和武漢病毒所聯合研究初步發現,中成藥雙黃連口服液可抑制新型冠狀病毒……”開頭,引發強烈的輿論反應,之后“人民日報”也進行轉載,引起公眾對雙黃連口服液的哄搶,一夜脫銷。第二天各大媒體紛紛澄清,上海藥物所回應,有抑制作用是初步發現,還未進行詳細研究。“人民日報”也發博提醒公眾“請勿搶購自行服用雙黃連口服液”,到目前為止,還沒有用于治療和預防新型冠狀病毒的藥物。

無論在傳統的大眾媒體還是網絡平臺上,主流媒體都具有較大的影響力和權威性,尤其在特殊時期有關“解決方案”的報道中,記者沒有了解新聞中研究團隊的研究經歷,缺乏相關專業知識背景和讀者意識,出現了解決方案的失真。而這也是媒體在新媒體競爭中搶實效,博眼球的惡果。媒體報道突發公共事件,尤其是帶有“解決方案”色彩的新聞,應該充分核實后再發布,注重專業解讀,避免未經核實搶發造成公眾誤解或帶來恐慌情緒曾祥敏、劉思琦:《疫情報道注意“四個避免”》2020年2月19日。中國記協網.http://www.zgjx.cn/2020-02/19/c_138799270.htm。

4.公眾媒介素養的提升

中國互聯網發展幾十年,公眾的媒介素養也應得到歷練和提升。信息發布者不論個人還是企業,應當提高媒介素養,注重內容的真實性和其社會效益,自身加強對新聞源的真偽考證,不能為了博眼球,求關注,深陷爭流量爭關注度的怪圈,用不實信息誤導公眾。

5.高度警戒圖文形式的信息發布

從具體信息呈現而言,盡管在媒體融合發展時代,信息呈現融合多元,但其中圖片結合文字的形式既簡潔高效又能直觀可視地呈現信息,成為公眾最樂于接受的形式。在2020年新冠肺炎疫情期間筆者所做的調研中,對于最喜歡的疫情信息報道呈現形式,77%的用戶選擇了文字+圖片的形式來源于筆者團隊“新冠肺炎疫情中網民媒介信息接觸與傳播行為研究”調研數據,部分數據授權“傳媒茶話會”微信公眾號2020年2月28日發布。。因此,信息發布平臺對于以圖文形式發布的信息的把關審核有待加強,尤其是圖片的視覺鑒別需提升專業性和多方求證的能力。隨著微博微信等平臺的逐步實名化、智能審核技術的完善、驗證團隊的工作機制建立和完善,信息在社交平臺發布后,有關部門、媒體或網友已經能在較短時間內和發布者取得聯系進行核實,但各平臺如能夠在信息發布的第一時間就盡快核實真偽,便能夠更好地減少社會資源的浪費,減少事件的多次反轉,降低輿論波動。

(二)網絡媒體必須把握信息核實和話語表達

雖然網絡媒體作為新聞源,對于新聞反轉事件的輿論高潮沒有明顯的影響作用,但網絡媒體的轉發報道始終是輿論到達高潮的有力推動。引起輿論爆發的新聞反轉事件開始時,一些網絡媒體僅靠著流出的圖文或視頻引導不知真相的網友在網絡上“站隊”,對看似有錯的一方進行抨擊,甚至對當事人進行人肉搜索和人身攻擊。而在事實澄清后,一些媒體便刪除開始時的言論文章,調轉方向,開始進行新一輪對事件當事人的“口誅筆伐”,引起輿論又一輪的高漲。

如“抹香香”事件報道后,眾多媒體賬號發表如《啥事不清楚,只會“抹香香”》《“抹香香”抹黑了誰》這類文章,標題就表明了整個輿論場對此事的態度。報道抓住社會“痛點”和公眾“淚點”,圍繞“教書34年總工資不過萬”“官員‘抹香香”等幾個對比意味明顯的關鍵詞展開,使得輿論矛頭對準涉事官員。但當真相大白,公眾對對正義的熱情受到沖擊,也給網絡輿論環境帶來負面影響。

因而網絡媒體不僅要注重內容的真實可靠,還應該注重發布內容的話語表達方式,避免在未還原事件真相前發布帶有明顯傾向性的評論,將輿論方向帶偏。

(三)有關部門和機構迅速發聲

與政府部門和企業機構有關,并且在三天內回應的新聞反轉事件更容易在較短時間內平息輿論,縮短輿論波動的時間。事件涉及到的相關部門和機構應該盡快回應,比如我國新冠肺炎疫情中,微信圈盛傳“假的,假的!揭露中央指導組考察武漢社區時的形式主義”的小視頻,隨后,中央指導組及時回應,迅速平息輿情,避免了新的發酵。因此,官方應當告知公眾事件的最新進展,對高漲的輿情進行回復同時向公眾表明相關部門已經展開調查,如樂清兒童“失聯” 案,警方在找到兒童后24小時內通報最新進展,并表示案件細節正在調查中,讓互聯網上焦急等待消息的網友吃下一顆定心丸,輿情也有所回落,而在查清事件是兒童家長自導自演后,警方又進行了通報。

對于撲朔迷離的新聞反轉事件,官方權威回應更具有可信性,在統計出的反轉新聞事件中,45.7%的新聞都在報道三天內及時澄清,54.2%的事件是在報道三天后才有官方回應,這樣的速度遠遠落后于今天網絡時代的信息傳播,熱點早已被新的新聞覆蓋,滯后的報道和澄清也難以挽回對當事人造成的傷害。