韓國的密陽

書玉

一、密陽是什么意思

韓國電影《密陽》的開頭是女主人公申愛(全度妍飾)坐車進入小城密陽時看到的景色。她從首爾來,剛剛失去丈夫的她與來開車接她的當地人金老板有幾句對白:

大叔,密陽是什么意思?

不知道有什么意思,就湊合著過唄。

漢字的密是秘密,陽是陽光。密陽,就是秘密的陽光。

是嗎?好啊。今天風真大。

明顯無話可說的兩個人相互看了一眼,又同時回避開對方,他們把目光移向車窗外—高速公路路面的盡頭,是遠方綿延的群山,山下是由高高低低的水泥建筑組成的城市,跟我們路過的許許多多的地方一樣,沒有流露出任何表情,甚至有點枯燥。

這時舒緩的音樂聲響起,給畫面上逐漸接近并展開的密陽抹上幾分明亮。申愛此時的心情,有幾分柔情、幾分期待。她帶著幼子來到這陌生的地方,重新開始生活,希望孩子能在亡夫的家鄉成長,得到一份庇護。

當電影逐漸展開,當申愛,還有作為觀眾的我們,終于看到密陽生活的真實,再回首影片開頭進入密陽的情景,才醒悟那越來越強的音樂中其實還隱藏著一份因不安而來的憂傷,讓人想起馬修·阿諾德的那首《多佛海灘》:“因為這個世界,這個似乎/如夢境般展現在我們眼前的世界/這個如此多彩、美麗而新鮮的世界/其實并沒有歡樂、光明和愛/也沒有確信、安寧和對苦難的拯救……”

導演李滄東提出的問題是,在一個沒有確信,充滿驚恐的世界,一個人怎樣才能在經受磨難之后還抱有希望,擁有愛的生存?

二、韓國人的“恨”

坦率地說,比較韓國和日本的電影,從情感上講我更喜歡后者。從小津安二郎的《東京物語》到是枝裕和的《小偷家族》,即使是描寫傳統崩潰下逝去的生活方式或社會底層的邊緣人物,日本電影中那些平凡卻意味深長的細節,依然肯定著確認著人性的溫馨和生活的久遠。而韓國電影,不管是奉俊昊還是金基德,故事夸張暴力,人物乖張極端,情感濃度非常強烈,憤怒到扭曲。

這種區別可能跟韓日兩個國族不同的歷史經驗有關。韓國近現代跟亞洲很多弱國小族一樣,二十世紀獨立和現代化的過程中一直伴隨著被殖民被操縱的屈辱。世紀初大韓帝國與日本簽訂《乙巳條約》,成為日本殖民地近半個世紀,而一九四八年朝鮮半島獨立不久就陷入南北戰爭。冷戰下的政治和軍事的“三八線”使民族分裂至今,此后美軍常駐韓國。從六十年代到八十年代,全國范圍學生運動和勞工運動一直沒有停歇,其間一再出現流血沖突事件。暴力壓制以及被人操控的痛苦和命運,自然成為現代韓國歷史的一部分,亦植入了民眾個人記憶,這都直接影響了韓國人的情感表現。

人類學者用“恨”(Han)來解釋韓國人的情感模式和情感表達。“Han”是一種集結了悲哀憤怒,怨恨和渴望的心理及精神狀態。從國族到個人,因為長期被不公平對待,對事件的反應經常以怨憤出現,被悲哀所填滿,最后尋求復仇。近代史上,安重根刺殺日本伊藤博文的行動,最能代表了這種復仇為中心的“恨”的集體無意識。無論朝鮮還是韓國都尊安重根為義士為民族英雄,多次把他的故事搬上銀幕。

我們小時候看過的朝鮮電影《賣花姑娘》和《金姬與銀姬的命運》。女主人公悲慘的命運令臺下觀眾哭聲一片。而韓國戰爭歷史大片《共同警備區》或者《太極旗飄揚》,以南北半島分裂為背景的兄弟之情同樣令人涕淚交流。

這樣的背景下,我們才能明白韓國電影中的悲情和痛哭,以及暴力美學和復仇主題;才能明白二十世紀九十年代以來韓國影視產業振興中,電影如何成為一個民族的情感導瀉凈化(catharsis)的儀式。

三、世紀末的逆行列車

這樣的民族歷史在韓國新電影中以個人傷痛的記憶出現,無辜純潔和理想在遇到了現實后被埋葬的記憶。

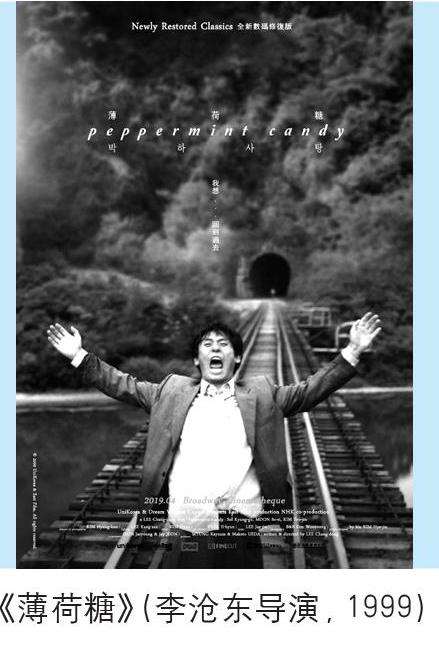

在電影中最能把這種小人物的命運和大時代的現實用“恨”的情感線索表現出來的就是李滄東的《薄荷糖》。電影宣傳海報上那個中年人投身迎向開來的火車的鏡頭,他臉上的絕望和怨憤,就是“恨”的形象。

導演用一種特別的敘事方法把這種個人的悲哀怨憤和時代的關系解釋得很清楚。

故事是從一九九九年的春天開始,對生活絕望的中年男子金永浩參加同學會時,已經心神不寧,孤影徘徊。然后撕心裂肺地大叫“我要回去”,奔向鐵道線上的列車。故事的結構就是逆行的時光的列車,每一小節是永浩生命的一個階段。從這倒行的人生里,可以清晰地看到無辜青春理想一步步走向孤獨絕望。這也是韓國七十年代到九十年代二十年間的歷史。

一九七九年高中畢業,同學為了告別在田野中聚會,那時青澀溫柔的永浩還能看到一朵野花的美,喜歡他的女孩送給想當攝影師的他一臺相機;第二年,參軍入伍的永浩惋惜在軍隊訓練時丟失了女友送的薄荷糖,光州事件時誤殺女學生使他幾近崩潰;一九八七年,轉業成為警察的他在審訊殺害學生的罪犯時已經不再發抖,而是借此宣泄心中的壓抑;九十年代成為小商人的永浩從發財到破產,老婆出軌,身心疲憊,在冷漠外表下深藏著屈辱;最終,在初戀女友臨終的床前,永浩意識到自己身體里那些支撐生命的東西已經在殘酷歲月里一點點死去,野花、相機、薄荷糖……

影片發生的一九九九年是一個世紀的結尾。這個年代對開始走向世界的韓國電影,有一種特別的殘酷的美麗。對個人來說,再回首過去有一種生命無法承受的心痛。而對一代電影人,這種世紀的回顧給了他們的藝術一種厚實的分量。

四、韓國新電影

一九九六年樸正熙軍人專權時代制定的《電影法》廢除,電影不再需要審批而是通過分級制度進入市場。為電影人的創作自由提供可能。前一年《電影振興法》明確將電影列為政府重點培植對象。經過二十年發展的韓國企業也開始投資影視業。韓國國內三大電影獎激勵新銳導演,再加上一九九九年國產電影映演保障法,從一九九六年到二○○三年,韓國國產電影商業化成功的時刻,也是新銳導演上臺亮相的時刻。

這一代韓國導演被電影史稱為韓國新電影的一代,有名的導演包括洪常秀、奉俊昊、樸贊郁和金基德等。他們的成名處女作都是在二十世紀九十年代后半期到新世紀初的幾年。這些人跟中國的影碟一代相近,從小就看好萊塢香港的類型片或歐美的藝術片,多從韓國電影學院(KAFA)、韓國國立大學電影系畢業,受過專業訓練。

這一代人從廣義上講也屬于“三八六”世代,即出生在六十年代,成長于八十年代,九十年代也就是三十歲以后開始在韓國政商以及文化娛樂界掌門的一代。韓國在二十世紀六十年代開始的工業迅速發展,經濟起飛,以及縱貫他們長大成人歷史的民主化運動是一代人的背景。他們經歷了韓國軍人政治與經濟發展,在抗爭中成長。在世紀交替之際,他們每一位導演都得用自己的方式來回答一個災難和新生交替的“充滿骯臟和痛苦”的歷史。

二○○○年樸贊郁的《共同警備區》直接面對南北分裂,以朝鮮半島南北關系為背景,講述了韓朝士兵從對立的駐守軍人發展為好友卻又兵戎相見的故事。此后,姜帝圭的《實尾島風云》《太極旗飄揚》都以五六十年代朝鮮半島南北對立的歷史為題材,揭示兄弟兵戎相見的悲哀;奉俊昊從第二部長片《殺人回憶》開始,雖走類型電影的路線,卻加入對社會風習、政治氣氛以及民族性格的描述與批判。從《漢江怪物》到《寄生蟲》,在一流的商業技法中加載沉痛的集體反思和社會評論:社會發展中的弱勢人群,經濟繁榮下的貧富分化,還有政治制度轉型中的腐敗與失措。

電影甚至成為社會活動抗議的有效手段:根據真實案件改編的《熔爐》《素媛》對社會中未成年人性侵性暴力的揭露,引發全社會的關注和抗議,直接引發了具體法律《性暴力特別法修正案》(又稱“熔爐法”)的修正與改善。

這一群人中最年長的李滄東出生在大邱。畢業于慶北大學國語教育系,畢業后成為高中老師,醉心寫作,從影前曾撰寫過多本小說。九十年代中期為樸光洙導演的電影《星光島》編寫劇本后開始進入電影業。處女作《綠魚》(1997)獲韓國電影青龍獎。二○○二年的《綠洲》在威尼斯國際電影節獲金獅獎。二○○三年被任命為韓國文化觀光部長官,但次年六月就辭去部長一職。

本質上,他更有詩人的氣質。也許因為他是通過寫作劇本而不是商業電影訓練進入電影,李滄東的作品跟奉俊昊、金知云或樸贊郁這些相對年輕一些的導演相比,更帶有個人印記和主題。也是韓國“作者電影”(auteur film)或藝術電影的代表。獲戛納大獎的《密陽》就是他回歸電影后的重要作品。

五、在密陽重建信仰

密陽不是申愛想象的那樣,這個小城市庸俗沒有品位,堅守自己人的圈子,對外來者懷疑嘲笑。密陽人的代表,就是有著一張大餅臉的汽車修理鋪的金老板,由韓國大叔宋康昊扮演的金老板講葷段子,掛假獎狀,有點低俗,但也熱心。他對申愛好奇,甚至有幾分愛慕,但對生活的失望也可以實事求是地接受。

申愛當然看不上金老板。這個驕傲、矜持、自尊,幾乎有著潔癖的首爾女人,以自己的優越感掩飾著她作為單身母親和異鄉人的困境。

她在密陽開鋼琴教室,是謀生,也以此為自己營造幻想。她不與周圍鄰居來往,也只是在需要時才聯系金老板,雖然他是唯一關心她的人。

她與密陽的關系就是這樣若即若離:一方面,她用自己編織的對亡夫的懷念給密陽幾分幻象,另一方面卻拒絕成為密陽真實生活的一部分。

直到一場致命的悲劇讓她不得不接受密陽的丑陋現實。申愛的兒子被綁架并被殺害,她卻無法痛哭出來。因為她置身于一片陌生的土地,沒有親人。

開藥店的牧師太太曾經對她說:“這每一縷陽光下,都有著上帝的旨意。”

驕傲的她不相信而且嘲笑:“哪有什么上帝,這不就是陽光嘛!

但在教堂里放聲痛哭的申愛終于低下頭,短暫地接受了基督教,她以為宗教的寬恕是可以讓她與世界和解的一條捷徑。但是當這和解的幻想被罪犯的自我原諒又一次打破后,申愛再次放棄,她決定成為惡人:破壞布道,勾引牧師,仇恨鄰人。她把自己逼到信仰的深淵。

有人說李滄東用這部影片批判韓國人盲信基督教。在韓國,基督徒占人口的四分之一。但李滄東否認:“在《密陽》中我并不是要單純地談宗教信仰,或者上帝,我要講的是人,是人的生命以及人生。”

《密陽》最后的鏡頭耐人尋味,自殺后又求救最后被救活的申愛在自己雜亂的院子里理發,金老板站在身邊殷勤地幫她拿著鏡子。她默默地接受了這一事實,默默剪掉了自己的頭發,然后一陣風將發絲吹到地面上,有一束陽光打在上面。

李滄東用他的鏡頭讓我們思考申愛經歷的痛苦的意義。這部電影的第一個鏡頭,是申愛隔著車窗仰望天空,最后一個鏡頭恰恰相反,是俯拍的地面,在居家的庭院,中間沒有隔離物。

申愛終于能夠感受到密陽的陽光。

六、生命之詩

申愛這種對生命和痛苦的體驗也是李滄東自己的領悟。李滄東曾說他雖然沒有宗教信仰,但是個有宗教性的人,“因為我覺得人生中經歷過的痛苦是有意義的”。痛苦或說受難如果沒有信仰,可以毀掉一個人、一個民族;但如果認識到痛苦作為生命無法回避的經驗,恰恰是苦難讓我們在發現生活的真實后再尋找生命的意義。

這也是李滄東在《生命之詩》(2010)里繼續《密陽》探討的主題。

在小城中,六十六歲的美子(尹靜姬飾)與眾不同,她穿戴優雅,酷愛生活。雖然確診患上了阿爾茨海默癥,但她卻依然報名詩歌寫作班,開始學習寫詩。隨身攜帶一個小本,以便記錄下生活中的美好細節和可能出現的靈感。

這個看上去有點輕飄的文藝老年的生活其實并非表面那樣輕松和容易:美子靠做鐘點工賺些小錢,與讀初中的外孫獨自生活,日子清貧。尤其當外孫卷入強奸女生案后被迫籌錢還債,她簡單卻平衡的生活被打破。老人為了外孫不被監禁,走了很遠的路去見受害家庭,接受幫傭家庭老人的性交易,被其他年輕富裕的家庭侮辱,內心被羞恥和不安困擾。最痛苦的是這一切沒有分擔者,只有她一個人默默承受。

電影把美子參加詩歌班的活動和她日常生活的經歷穿插敘述,讓我們意識到詩對美子的意義。詩是對困窘生活的逃脫,對不美滿的母女和祖孫關系的彌補,對開始到來的病痛和死亡的回避,以及對童年和親人的思念。憑著一種直覺,這個在生活中經歷著無數日常磨難的女性,從寫詩和捕捉詩的靈感中尋求精神上的滋養和超越。

終于湊夠賠償金后,六個家庭代表跟受害人家庭私了。當受害人郝珍的母親接受賠償,同意不會讓警察介入調查未成年的男孩子時,其他家庭都松了口氣。他們喝酒慶祝,只有美子滿腹心事地離開。因為在這一過程中她看到:這些男孩子根本沒有意識到錯誤并毫無愧疚之心,他們的父母也都以為用錢就可以擺平一切,學校和媒體在接受了賄賂后保持沉默。

美子參加詩歌班聚會,飯桌上問老師:“你說我們心中都有詩,我怎么寫不出詩?”內心郁悶的她在餐館外痛哭,把外孫涉入的強奸案告訴了來安慰她的同班同學—做偵探的同學。

電影結尾,美子目送外孫被警察帶走,而她因為自己沒有教管好外孫,愧對女兒,內疚地決定“是時候告別了”。

她在最后一課上交出了《Agnes之歌》。

最后的鏡頭,是被強奸的女生投水而亡的岸邊。流水伴著美子的溫柔輕誦《Agnes之歌》,童稚未脫的郝珍的聲音逐漸加入:

你那里, 好嗎?

還是那么美嗎?

夕陽是否依然紅彤彤?

鳥兒是否還在樹林里歌唱?

你能收到我沒敢寄出的信嗎?

我能表達自己不敢承認的懺悔嗎?

時間會流逝,玫瑰會枯萎嗎……

這天堂人間的對話,是美子的告別,這位在生活中尋找詩的老人最終用生命成就了一首詩,使得這道德可疑人性淪喪的世界不至于成為徹底的荒原。

李滄東用耐心而充滿深情的鏡頭慢慢追蹤一個認真生活的老年女性身上所散發的現實質感和人性光芒。對比一九九九年的《薄荷糖》和十年后的《生命之詩》,他對生存價值和生命意義的不倦拷問和孜孜探尋最終引向的不是虛無,而是對人性的堅韌以及不懈追求美和信仰的精神的頌揚。他的電影讓我看到人生殘酷之下的詩意。這種詩意不是浮在表面的風光或者奇跡,而是在種種日常苦難下面的溫柔、執著、同情、良知和可能的懺悔與救贖。

就像密陽這個名字,在黑暗中,幾縷秘密的陽光。