從“周禮”到“漢制”

白坤

提要:親蠶禮的經學爭論,表現為行禮時間的仲春、季春之爭。這一爭論源于諸生對文本中“中春”與“大火”的誤解。“大火”應該指“火歷”之“辰”心宿二(天蝎座α,Antares)。“中春”理解為“火歷”春分更合適。從商至漢,“火歷”春分始終值夏歷三月。“中春”與“季春”實質并無不同。在季春舉行親蠶禮,既符合殷周秦漢及當代中原地區的蠶事安排,也體現了儒家禮制設計無悖自然規律的基本精神。漢代實行的親蠶禮,是漢儒結合陰陽、時令等觀念的再創造,體現了帝國對儒家“天子之制”的追求。經文主張的“北郊說”,因與“漢家月令”不符,終未付諸實施。西漢的東郊行禮,是《呂紀》《月令》等“東向”行禮的變體,可以更直觀地體現春令與東方的對應關系,但因悖于“陰陽對應”,最終讓位于東漢的西郊行禮。西郊行禮入注,既改變了親蠶禮的經文闡釋格局,也為漢代以后親蠶禮的制作提供了新典型。

關鍵詞:親蠶禮;漢代;經學;禮制

DOI:10.16758/j.cnki.1004-9371-2020.03.008

親蠶禮或稱親桑禮,是針對蠶桑的國家級禮制,與親耕(糟田)禮構成一組對稱性禮典。早期文獻對親蠶禮的記載寥寥無幾,所幸鄭玄等人的看法今尚得見,但他們所持觀點各異,又難以自圓其說。后代儒生雖然做了調和、補充,但終未解開分歧。近年來,隨著婦女史的興盛,親蠶禮再度引起不少學者的興趣。但是,現有成果更多關注制度實踐,對經學文本著墨甚少。具體到漢代,以上兩方面均有討論空間。

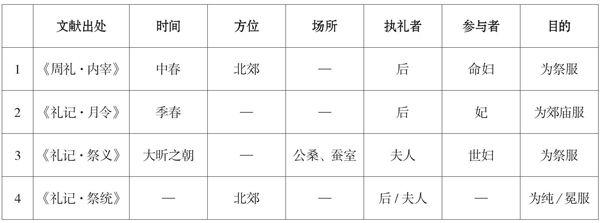

表1:“三禮”所見親蠶要素的差異

“漢家之制”多據經典發明,明確經學文本中的親蠶禮,是考察漢代親蠶禮的前提和基礎。本文從經學文獻人手,首先耙梳親蠶禮的經注疏義,找出爭論的癥結所在;其次試著復原漢代親蠶禮的實態,揭示其與漢代經學的互動情況。

一、經文中親蠶禮行禮時間的中春、季春之辨

經學文獻記載的親蠶禮散見于“三禮”,各篇所記側重不同、詳略有異(表1)。學界對表1諸篇的成書時代看法不同,但各篇約成于先秦已是共識。“禮典的實踐先于文字記錄而存在,自殷至西周各種禮典次第實行,而禮書至春秋以后開始撰作。”。禮經中的親蠶禮,不論是付諸實踐的典制,還是基于類似儀式的制度構想,其基本內容先秦已有。親蠶禮的經學討論,集中體現在行禮時間上。

《內宰》將舉行親蠶禮的時間記為“中春”,《月令》則記為“季春”。鄭玄并未強調二者有異,證據如下。首先,《內宰》“中春”鄭氏并未出注,是他認同該表述的表現。其次,《祭義》“大昕之朝”,鄭注“大昕”為“季春朔日之朝”。按《說文·日部》,日將出為“昕”。《毛詩·邶風·匏有苦葉》鄭箋:“至日出益明,故言大昕也。”“大昕”并不特指某月某日之旦,“恒日出皆可”。鄭玄卻將《祭義》“大昕”明確為“季春朔日之朝”,是他認同季春行禮的有力證據。

1,從“中春”到“仲春”

鄭玄之后,諸儒將“中春”解為“仲春”,導致經文中親蠶禮行禮時間出現仲春、季春之爭。耙梳鄭注,后儒發現《周禮·馬質》“禁原蠶者”的注文,是鄭氏認同仲春行禮的“證據”。為調和經文及鄭注的“出入”,后儒提出以下方案:(1)熊安生認為,一年要浴蠶種兩次,第一次在仲春,第二次在季春,賈公彥從之;(2)皇侃認為,鄭注《馬質》本于《內宰》,注《祭義》本于《月令》,“各據本書以為言”,而非重浴,黃以周、孫詒讓從之。

那么,后儒所言《馬質》鄭注贊同仲春行禮是否屬實?《馬質》“禁原蠶者”鄭注云:“原,再也。天文,辰為馬。《蠶書》:‘蠶為龍精,月直大火則浴其種。是蠶與馬同氣,物莫能兩大。禁再蠶者,為傷馬與?”賈公彥認為,“月直大火,謂二月。”孫詒讓進一步闡明,“大火”為十二次之“大火”,對應十二辰之“卯”和夏歷二月,“月直大火則浴其種”指二月浴蠶種。

賈、孫上言是否正確,有待進一步考察。十二次表示歲星(木星,Jupiter)每年所在的位置,其名稱的最終定型,至《漢書·律歷志》方告完成。檢索文獻,十二次多用于紀年,書寫格式為“歲在+次名”,如“歲在鶉火”。文獻中“月”多與二十八宿搭配使用,表示月亮所在的位置,一般寫作“月在+宿名”。目前尚未見到十二次紀月的材料。正常情況下,如果“大火”為十二次之一的判斷成立,那么與“月直大火”相似的記載(如“月直/在玄枵”等)應該比較常見。但事實上,類似記載僅“月直大火”一例。故而,我們不能就此認為,“大火”指的就是十二次之“大火”。

既然如此,“大火”究竟何指?分析《馬質》鄭注,我們發現其中隱含了三組對應關系:(1)“辰”與馬;(2)蠶與“龍精”;(3)蠶與馬。按表2,明確“辰”與“龍精”的邏輯勾連,是解開鄭注的關鍵。“辰”是中國天文學史的關鍵概念,確切所指學界尚無定論。“不過在觀象授時時代,選取一定的星象,作為分辨一年四季的標志,這些星象,可以說就是‘辰的本來意義……隨著天文學的逐漸發展,歷代所觀測的星象也不相同,‘辰字遂有參、大火、北斗等意義。”

表2:《馬質》鄭注的邏輯關系

“大火”(天蝎座α,Antares)又名“心宿二”,是東方七宿第五宿——心宿的第二顆星,為肉眼可見最亮的紅超巨星(Red Supergiant)之一,耀出時紅光熠熠,十分醒目。《黃帝內經·靈樞·邪客》云:“心者,五臟六腑之大主也,精神之所舍也。”心宿因居蒼龍之心得名,“大火”又是心宿各星中最亮的一顆,蒼龍的精氣凝聚于此。故而我們認為,“龍精”應該指“大火”。

蠶被稱為“龍精”,與“大火”密切相關。龐樸先生的研究顯示,古代中國曾經存在一部以“大火”為“辰”的歷法,龐先生名其為“火歷”。陰陽歷出現后,“火歷”逐漸淡出官方授時系統,成為民間小歷。鄭玄引《蠶書》的內容,應該是按“火歷”行農事的典型。“火歷”以“大火”昏出為春分(歲首),標志一個新的農事周期開始。“月直大火則浴其種”,即于“火歷”春分浴蠶種。古人習慣將實際生活中的事物與天象對應起來。蠶蟲孵化與“大火”昏出大約同時,蠶與“大火”的對應關系因此建立。蠶事是先民的衣食之本,蠶蟲孵化又意味著新年開始,蠶的幼蟲也與古人想象中的“龍”形狀相似。綜合以上因素,古人視蠶為蒼龍精神的化身,將其稱為“龍精”,十分合理。

《爾雅·釋天》云:“大辰,房、心、尾也。”按《國語》韋昭注,房宿又名“天駟”。徐元誥按:“天駟或簡稱駟,亦稱天馬,又簡稱馬。”故“辰”指房、心、尾三宿時,“辰為馬”成立。上揭“辰”指“大火”時,“蠶為龍精”成立。兩組對應指向的“辰”,含義并不相同。故以“辰”為媒介,推導蠶與馬的關聯欠妥。那么,二者對應關系的建立又基于何?“蠶與馬同氣”是解開問題的關鍵。在四時五行的認知體系內,春季對應東方。心、房同屬東方七宿,故與之對應的蠶、馬皆帶春季時氣。

2,“中春”即“季春”

“大火”所指既明,為我們解釋“中春”提供了另一種思路。結合古漢語語法知識,“中春”為定中短語,“中”是“春”的修飾、限定成分,“中春”即“春季之中”。古代中國對春分的觀測,已有約4100年左右的歷史。天文學意義上的春分,指太陽赤經(α)、赤緯(δ)、黃經(λ)、黃緯(β)均為0°的時刻。春分時,太陽直射赤道,全球晝夜等長。古人所謂的春秋分,皆就“中”而言。他們將二分稱為“日中”,認為“分”為春、秋之中,彼時陰陽二氣均平,晝夜、寒暑相等。因此,“中春”也可以釋為“春分”。

親蠶禮是象征性、實用性兼備的禮典。其實用性體現為養蠶、繅絲、紡績等活動的最終成果,都要凝結為國家大典的祭服。“國之大事,在祀與戎。”就提供祭服而言,親蠶禮的實用性甚至高于象征性。郊廟之祭皆有定時,從根本上決定了親蠶禮不是單純的禮儀表演,而是實在的蠶事操作。“火歷”的制作,基于先民對“大火”運行規律與農作生長周期的長期觀察。“火歷”對農業生產的影響,根深蒂固。古人業已定型的農事活動安排,也不會因后代歷法的變動而改變。故在時間的選擇上,親蠶禮應該會更傾向符合農作規律的民間小歷——“火歷”。

表3:大火歷的天文學依據

表4:《節》、二十四節氣、夏歷對照?

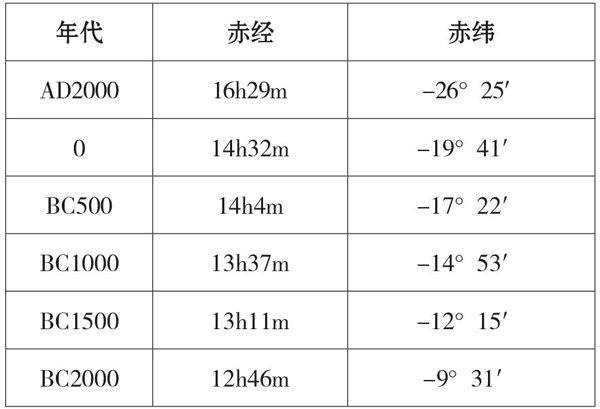

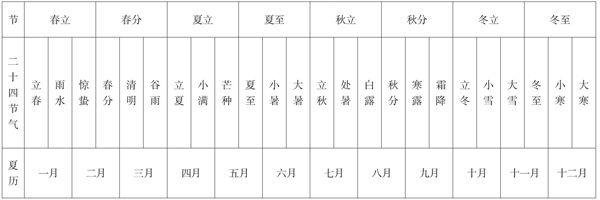

天文運算的結果顯示(表3),公元前1500年至前1000年前后(約值殷商時期),春分后約十八到二十五日“大火”昏出,此時的“火歷”春分約值二十四節氣之清明,和夏歷三月;公元前1000年至公元200年前后(約值周至東漢末),春分后約二十五到三十九日“大火”昏出,此時的“火歷”春分,約值二十四節氣的清明至谷雨,和夏歷三月。據《北京大學藏西漢竹書》中的《節》,至少在西漢時期,人們以二分、二至、四立為節點,將全年分為春立、春分、夏立、夏至、秋立、秋分、冬立、冬至八個時節,每節四十六天。彼時的“火歷”春分,恰值春分時節(表4)。也就是說,若按“火歷”行事,從殷商起至東漢末,浴蠶種始終在季春進行。這一結論與《夏小正》三月“攝桑始蠶”及《四民月令》的蠶事安排恰好一致,也符合我國當代中原地區的春蠶養殖節奏。結合以上判斷,我們認為,將“中春”理解為“火歷”春分,應該更加合適。

綜上所述,親蠶禮的經學爭論,集中體現在行禮時間上。親蠶禮行禮時間的仲春、季春之爭,源于后儒對文本中“中春”和“大火”的誤解。“大火”應該指“火歷”之“辰”心宿二,《內宰》“中春”解釋為“火歷”春分更加妥當。從商至漢,“火歷”春分始終值季春時節,《內宰》之“中春”與《月令》之“季春”,實際并不矛盾。鄭玄應該了然于此,故未注《內宰》而注《祭義》。

二、漢代親蠶禮考辨

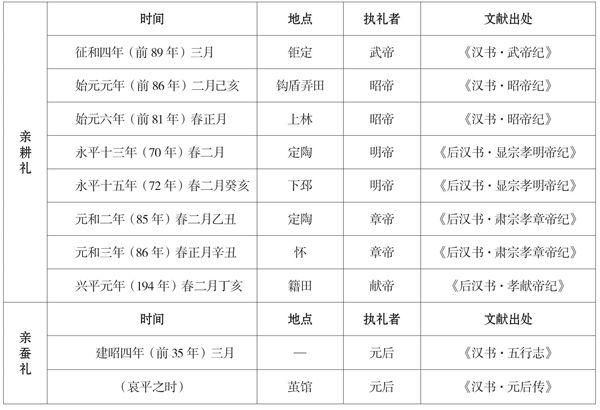

漢代的親蠶禮,是由皇后主持、眾命婦參與的國家大典。作為帝國禮制的重要內容,耕桑禮理應同等重要。但事實上,自文帝二年(前178年)下詔開“籍田”至東漢末,史書可見漢帝行親耕禮共八次,漢后行親蠶禮僅兩次(表5)。

表5:兩漢耕桑禮實行情況統計

1,漢代舉行親蠶禮的時間、方位

漢代親蠶禮的相關記載,散見于“兩漢書”和《漢舊儀》等文獻。史料顯示,從文帝十三年(前176年)開始,親蠶禮在漢帝國得以實行。據《漢書·五行志》:

元帝建昭四年三月,雨雪,燕多死。谷永對日:“皇后桑蠶以治祭服,共事天地宗廟,正以是日疾風自西北,大寒雨雪,壞敗其功,以章不鄕。宜齋戒辟寢,以深自責,請皇后就宮,鬲閉門戶,毋得擅上。”

元后王氏于建昭四年(前35年)三月某日行親蠶禮,但該日天氣驟變,竟致典禮未成。為此,谷永奏請元后閉門思過。另外,《續漢書·禮儀志》也有“是月(三月),皇后帥公卿諸侯夫人蠶”的記載。以上兩條材料表明,兩漢舉行親蠶禮的時間應該都在季春,這點與經文記載一致。

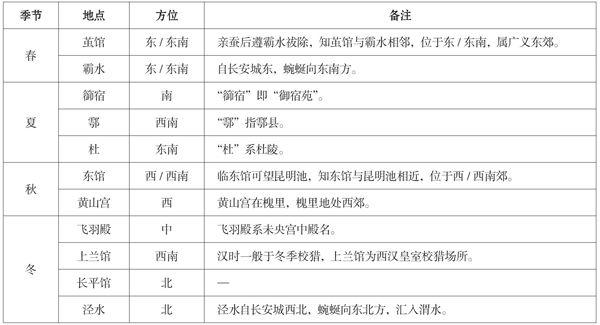

表6:元后四時巡幸的地點與方位

至于兩漢舉行親蠶禮的方位,目前所見唐以前的文獻未有記載。至《晉書·禮志》和《隋書·禮儀志》,始書“漢皇后蠶于東郊”,之后的《通典》亦從此說。有學者進一步指出,漢時的耕桑禮皆用國之東南。以上判斷是否屬實,尚需論證。

漢代舉行親蠶禮的場所,稱為繭館(觀)、蠶室或蠶宮。西漢的蠶室設在上林苑。據《漢書·酷吏傳》,咸宣曾帶吏卒“闌入上林中蠶室門”,格殺一個名為成信的吏卒。《漢舊儀》也有“春桑生而皇后親桑,于苑中蠶室,養蠶千薄以上”的記載。另按《三輔黃圖》,上林苑中設有繭觀。上林苑是漢代的皇家苑囿。綜合文獻記載及考古成果,西漢上林苑的四至應該為:藍田縣焦岱鎮(東)、終南山(南)、周至縣終南鎮(西)、渭河(北)。上林苑將長安城包圍其中,為我們確定繭館的具體方位增加了難度。不過,下引材料為西漢繭館的定位,提供了關鍵線索:

莽又知太后婦人厭居深宮中,莽欲虞樂以市其權,乃令太后四時車駕巡狩四郊,存見孤寡貞婦。春幸繭館,率皇后列侯夫人桑,遵霸水而祓除;夏游篽宿、鄂、杜之間;秋歷東館,望昆明,集黃山宮;冬餐飲飛羽,校獵上蘭,登長平館,臨涇水而覽焉。以上史料反映了元后四時巡幸四郊的情形。季節與巡幸地點大致構成以下對應:春季—東郊,夏季—南郊,秋季—西郊,冬季—北郊(表6)。據此,春季所幸繭館,應設在國之東郊。按《禮記·祭義》,“古者天子諸侯,必有公桑、蠶室,近川而為之。”親蠶禮畢后,太皇太后王氏一行人“遵霸水祓除”的細節表明,繭館應該位于霸水之泮。故西漢于東郊舉行親蠶禮,并非妄言。

東漢的蠶室,一般作關押罪徒的刑獄,偶爾指養蠶場所。明德皇后曾在濯龍園內設蠶室養蠶,“以為娛樂”。濯龍園是東漢時期的皇家苑囿,位于北宮之西,明德皇后所置蠶室,在城內西北方無疑。然而,這間蠶室位于城內,且以“娛樂”為主,當非舉行親蠶禮的場所。

據《晉書·禮志》,晉武帝太康六年(285年),散騎常侍華嶠奏請復修皇后親蠶之禮,武帝詔曰:“詳依古典及近代故事,以參今宜,明年施行。”太康九年(288年)三月丁丑,武后楊氏遂于西郊行親蠶之禮。按詔書內容,晉在西郊舉行親蠶禮,依據的是“古典”及“近代故事”。晉以前,提及西郊行禮的只有《白虎通·耕桑》和《公羊傳》何休注,《晉志》所謂“古典”當指此二書。“近代故事”即漢、魏舊制。但魏用北郊行禮,西漢在東郊行禮,皆與晉制不合。故此,《晉志》所謂“近代故事”,當指東漢之親蠶禮。東漢上林苑位于洛陽城西,若繭館仍設于上林苑中,則當在西郊的洛水之泮。

2,漢代親蠶禮與經學文本的互動

漢代親蠶禮與經學文本的互動,集中體現在行禮的方位上。在經學文本中,舉行親蠶禮的方位有北郊、西郊兩說。前者見于《內宰》和《祭統》,后者見于《春秋公羊傳·桓公十四年》何休注。何休所持“西郊說”本于班固,該說始見于《白虎通·耕桑》篇。

西漢在東郊舉行親蠶禮,并無現成的典籍、舊制可以參考。那么,文帝時負責備辦耕桑禮的儒生,將親蠶禮安置在東郊的依據又是什么?眾所周知,“漢家之制”深受四時五行觀念影響,“漢家月令”就是典型。四時五行強調時令與方位等的對應關系,“漢家月令”亦不例外。

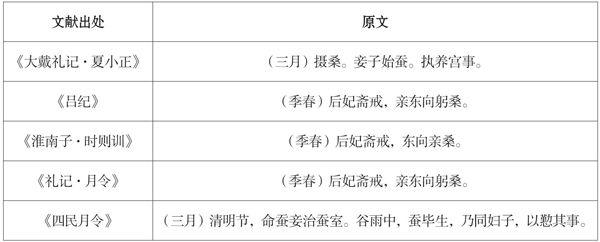

先秦秦漢時期,以蠶事為春令的月令文獻有《夏小正》等(表7)。其中,《呂紀》《時則訓》《月令》的表述相似或相同,三書又以《呂紀》成書最早。結合表7諸篇的性質及成書時代,《呂紀》將親蠶禮安排在三月,應該是依從了《夏小正》的蠶事節奏;行禮時眾人面向東方,應該出于對時令與方位對應的考量。文帝時期置辦的親蠶禮,應該是繼承了《呂紀》等以親蠶禮為春令的傳統。同時,或許是為了更好地迎合四時五行,制禮者將《呂紀》等的“東向”改成“東郊”。

另外,《漢舊儀》云:“皇后春桑,皆衣青。”又《續漢書·輿服志》云:“太皇太后、皇太后……蠶,青上縹下……皇后……蠶,青上縹下……貴人助蠶服,純縹上下……公、卿、列侯、中二千石、二千石夫人……助蠶者縹絹上下。”“縹”指淺青色的帛。漢代后妃、命婦的蠶服,皆用青色系,這點也是出于對顏色對應時令的考量。

表7:春令含蠶事的先秦秦漢月令文獻舉要

然而,西漢的東郊行禮并不見于經文注疏。究其緣由,至注疏經典風起之時,“陰陽對應”在儒生們的觀念中早已根深蒂固。“天子與后,猶日之與月,陰之與陽,相須而后成者也。”耕桑禮于漢制雖皆為春令,但作為由皇帝、皇后分別主持的對稱性禮典,它們被賦予了象征陰陽的特殊意義。西漢將耕桑禮都安排在東郊,顯然不能體現出這層含義,這應該是諸生不采其入注的主要原因。

前揭“西郊說”始于班固的《白虎通·耕桑》篇。結合《白虎通》的產生過程,“西郊說”當是章帝圣裁,代表了當時學界的主流觀點。東漢將親蠶禮安排在西郊舉行,與親耕禮方位相對,此舉雖然體現了陰陽對應,卻不符合春令與東方的對應關系。為論證在西郊舉行親蠶禮的合法性,儒生們拋出“西方少陰,女功所成”的說辭。此說表面強調親蠶禮注重收獲,實則為行春令于西方尋找陰陽學依據。至何休引“西郊說”注經,徹底改變了經典中“北郊說”獨大的局面,促成了親蠶禮行禮方位兩說并立的格局,同時也為后世親蠶禮的實踐,提供了更多“古典”依據。

爬梳經注,我們發現一個有趣的現象:何休注《公羊傳》時,并未提及“北郊說”。反觀《內宰》鄭注,也無“西郊說”的痕跡。同為東漢末生人,鄭玄、何休注經時,兩說業已存在,二氏為何在各執一說的同時,而忽略另一說?今古文經之爭,是貫穿漢代經學發展的主要線索之一。《公羊傳》和《周禮》分屬今、古文陣營。“北郊說”見于《周禮》,屬古文經觀點無疑。按鄭、何的取舍,“西郊說”當是今文經觀點。從西漢末年開始,古文經雖取得長足發展,但今文經的官方經學地位仍未被動搖。這也是“西郊說”能付諸實踐的重要原因之一。

我們注意到,“北郊說”在漢代始終未能從文本走向實踐。究其原因,以四時五行為核心的月令思想,始終是漢代耕桑禮施行的理論依據。南郊行親耕禮、北郊行親蠶禮,雖然符合陰陽對應,卻不能體現時令與方位的對應,故遭冷遇。總之,與東郊行禮相比,“西郊說”能體現陰陽對應的宇宙觀念;與“北郊說”相比,“西郊說”符合以四時五行為內核的月令思想。故此,“西郊說”可以從經學概念走向制度實踐,并成功進入經文注疏,最終促成“東耕西蠶”格局的形成。

3,親蠶禮與皇后威儀

梳理文本,經典載籍的親蠶禮可以分為兩類。第一,按《祭義》《祭統》,周王室和諸侯國都會舉行親蠶禮,王后和諸侯夫人皆可執禮,且行禮地點都在國之北郊。

是故天子親耕于南郊以共齊齋粢盛,王后蠶于北郊以共純服;諸侯耕于東郊亦以共齊盛,夫人蠶于北郊以共冕服。

歲既單矣,世婦卒蠶,奉繭以示于君,遂獻繭于夫人。夫人曰:“此所以為君服與?”遂副、祎而受之,因少牢以禮之。

據上引材料,周天子與諸侯分別在南郊、東郊行親耕禮,以示分別。相比之下,周王后與某些諸侯夫人的差異,卻不那么明顯。她們不僅都在北郊行禮,并且,這些諸侯夫人行禮時要著“副神”。

鄭玄認為,二者都在北郊行禮的原因是“婦人禮少變”。不過,鄭玄、孔穎達對夫人著“副神”親蠶,亦頗感躊躇。“副”是假髻,為王后首服之一;“神”指神衣,為王后六服之首。鄭、孔以為,只有杞、宋、魯三國及上公夫人有著“副神”的資格。但事實并不如此。檢查文獻,夫人“副袆”一般與君“袞冕”搭配出現。《禮記·祭統》云:“君純冕立于阼,夫人副袆立于東房。”又“君袞冕立于阼,夫人副袆立于東房。”“純冕”即“袞冕”。“袞冕”為天子六冕服之一。按《周禮·春官·司服》,“公之服,自袞冕而下,如王之服。”又《禮記·玉藻》云:“諸侯玄端以祭,裨冕以朝。”鄭注:“裨冕,公袞,侯伯鷩,子男毳也。”有資格服“袞冕”的諸侯國君,只有公國諸侯。據此,可著“副袆”行親蠶禮的夫人,應當只有公國夫人。

周王后與諸侯夫人都有資格主持親蠶禮的現象,至少說明以下兩點:首先,周王室和諸侯國是相對獨立的祭祀單位,為保障祭服供應,郊廟有時,親蠶禮必不可少。其次,彼時更注重親蠶禮的實用性,親蠶禮與王后威儀之間并沒有太大關聯。

第二,《內宰》《月令》中,親蠶禮的主持人只有王后。諸侯夫人的出局,意味著親蠶禮成為彰顯王后威儀的禮制手段。據《內宰》和《月令》,親蠶禮的參與者有命婦或妃。命婦包含內命婦與外命婦:內命婦即“妃”,指天子/皇帝諸妾;外命婦多指有官爵者之妻。親蠶禮的主持人與參與者,構成以王后為首、象征陰性的等級序列,這與以天子為首、象征陽性的等級序列相對應。作為唯一有資格匹配天子的女性,王后對親蠶禮的獨占,恰好符合“天子之制”的要求。就這點來講,《內宰》《月令》載籍的親蠶禮,有明顯的大一統禮制構建痕跡,應該是春秋戰國時期制禮理念及趨勢的體現。

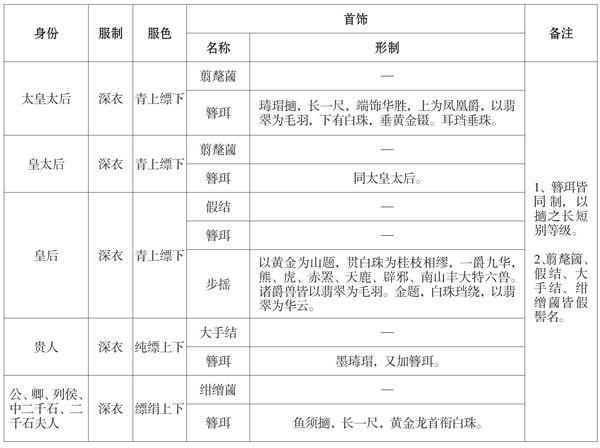

表8:《續漢書·輿服志》的蠶服等級

漢代雖然存在數量可觀的諸侯王國,其制度也曾一度“如漢朝”。然而,目前并沒有材料顯示漢代的諸侯王國可以舉行親蠶禮。《續漢書·禮儀志》云:“是月,皇后帥公卿諸侯夫人蠶。”親蠶禮已然成為漢皇后的專利。《漢儀》對皇后行親蠶禮時車駕規格的記載,以及《續漢書·輿服志》對皇后蠶服規格的記載(表8),都在強調皇后為至尊之匹的威儀,即便是太皇太后和皇太后,都不能與之比肩。就這一點來講,漢代的親蠶禮成功地實踐了《內宰》《月令》文本,漢帝國對儒家“天子之制”的渴望,是這一結果產生的根本原因。

另外,漢代親蠶禮在儀程細節等方面,豐富了經典的注腳。親蠶禮所涉經學文獻,僅《祭義》簡單地描述了相關儀程,然其所記為諸侯之禮,顯然不能滿足大一統帝國的禮制需求。鑒于秦代親蠶禮記載的缺失,《漢舊儀》《漢儀》《續漢書·禮儀志》《續漢書·輿服志》等呈現的儀節、服飾等細節,具備開創意義。太后居攝先秦已有,至漢更甚。但經學文獻所見的親蠶禮,并未對太后作任何安置。《續漢書·輿服志》及太皇太后王氏行親蠶禮的記載,彌補了這一不足,為后世提供了可以采擇的成例。

綜上,漢帝國從文帝十三年(前176年),開始實行親蠶禮。受農事節律約束,兩漢的親蠶禮都在三月舉行,這點與經文相合,也體現了經典撰作不違背自然規律的精神。受陰陽五行意識形態驅使,漢代親蠶禮的行禮方位,經歷了從東郊到西郊的變化。西漢的東郊行禮,脫胎于以《呂紀》為代表的時令文獻,體現了春令與東方的對應關系。東漢的西郊行禮,則加入了對陰陽對應的考量,體現了帝、后相對的秩序建構理想。正因如此,西郊行禮被諸生采作注文,造成了經學文本中行禮方位兩說并立的格局。漢帝國對“天子之制”渴求,致使親蠶禮成為皇后專利,《內宰》《月令》等體現的大一統禮制構想,得到實踐。作為親蠶禮在專制主義中央集權時代的首次實踐,漢代的親蠶禮不僅增益了經文注疏,而且為后世提供了典范。

結論

作為儒家“天子之制”的重要構成,親蠶禮的經文記敘,成為漢帝國制作親蠶禮的直接依據。經過皇帝與諸生一番裁度、創造,決定于季春時節,在國之東郊,由皇后率領眾命婦行禮親蠶。至此,符合帝國政治需求的親蠶禮正式誕生,并付諸實施。經典記載的三月行禮,因合于蠶事節律,被原樣采納;《月令》設計的“東向行禮”,因不能直接體現春令與東方的對應關系,被改為“東郊行禮”;《祭義》《祭統》反映的后、夫人同具執禮資格,因不符“天子之制”的政治需求,讓位于《內宰》《月令》的唯后執禮;《內宰》《祭統》載籍的北郊行禮,因悖逆“漢家月令”而無緣實踐。

作為耕桑禮的一元,帝國的親蠶禮不僅是“漢家月令”的禮制體現,更是漢代帝、后秩序建構的重要載體。儒家設計的“天子之制”,是漢帝國政治實踐的目標。漢代帝、后秩序及皇后身份的建構,深受其影響。然而,該目標本身就暗含了家庭倫理與國家秩序的矛盾。“天子之制”的核心是“皇帝唯一、皇權至上”,但帝、后作為基于家庭倫理的夫妻,諸生又不得不承認皇后之尊與帝“齊體”。兩漢親蠶禮行禮方位由東而西,是該矛盾的深刻體現。西郊行禮入注,在一定程度上宣告了皇后身份的失落。

為適應大一統的政治需求,漢帝國以儒家經典為藍本,開創了許多制度。親蠶禮作為后妃制度的重要部分,是漢代女性群體被納入帝國秩序的一個縮影。漢代后妃制度與儒家禮制設計及漢代經學注疏的互動,不僅制造出符合大一統帝國政治需求的新制度,而且促成儒家經典文本的“再創造”。伴隨東漢末年的劇變,中國再度迎來一個多元文明碰撞的新時代。各朝的后妃制度雖然代有損益,但儒家經典的理論設計,與當朝后妃制度實踐之間的碰撞、磨合,卻如日月恒升,從未停止。

(責任編輯:王彥輝)