皖南山區水土保持監測分析及建議

施建林

摘 要:該文從水土保持監測的角度,介紹了涇縣云嶺坡面徑流觀測場的基本情況以及近年來監測工作進展,分析了存在的問題,并就如何進一步做好水土保持監測工作提出了對策建議。

關鍵詞:水土保持;監測;問題;建議

中圖分類號 S157文獻標識碼 A文章編號 1007-7731(2020)12-0127-02

涇縣位于青弋江上游,地理坐標為北緯30°21′~30°51′,東經117°57′~118°41′,是長江南岸與皖南山區的相接地帶,與“兩山一湖”(黃山、九華山、太平湖)緊緊相連,全縣總面積2054.5km2。屬亞熱帶季風濕潤性氣候,多年平均降水量1560mm,氣候溫和,四季分明。涇縣以丘陵低山為主,中山和平原很少,境內東南部黃子山為最高峰,海拔1174.8m。全縣地貌呈“二起一伏”的特征,東南部和西北部為隆起的丘陵山地區,其間鑲嵌1條帶狀河谷平原。

截至2017年,涇縣水土流失面積348.12km2,占總面積的17.12%,其中中度及以上流失面積175.77km2,占流失面積的52.08%。按地區分,主要分布于青弋江上游的汀溪、云嶺、榔橋等鄉鎮,這里是兩山余脈,是縣內茶葉、青檀、桑樹等主要分布區。為了掌握皖南山丘區花崗巖風化區水土流失的特點,根據安徽省水土保持監測網絡2期工程規劃,涇縣于2013年12月建成了涇縣云嶺坡面徑流觀測場。

1 基本情況

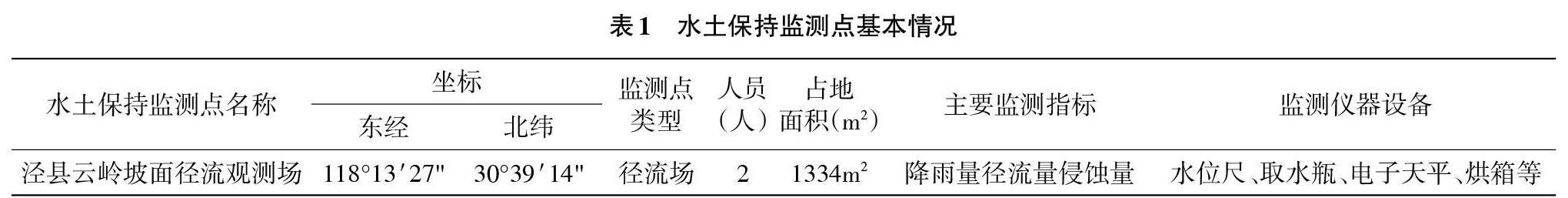

云嶺坡面徑流觀測場行政管理隸屬涇縣水利局,業務上受省水保監測總站指導,有管理人員2人(兼職)。位于涇縣西北部—云嶺鎮新興村,距縣城22km,處于青弋江支流—云嶺河中游。

涇縣地形復雜,成土條件多樣,按照植物生長地類型可分為黃紅壤、水稻土、粗骨土、潮土、石質土等。其中,黃紅壤分布最廣,占土壤總面積的37.96%,是主要的土壤類型,主要分布于海拔500m以下的丘陵、低山以及崗地上,是林、茶、果及其他經濟作物和糧食生產基地,屬淋溶土,其成土母質以花崗閃長巖、砂巖、粉砂巖和頁巖為主。其次是硅質巖和第四系紅色黏土,土層厚度不一,自上而下分別為耕作層、淀積層、母層。云嶺坡面徑流觀測場建設地點是代表了皖南山丘區花崗巖風化區水土流失的特點。

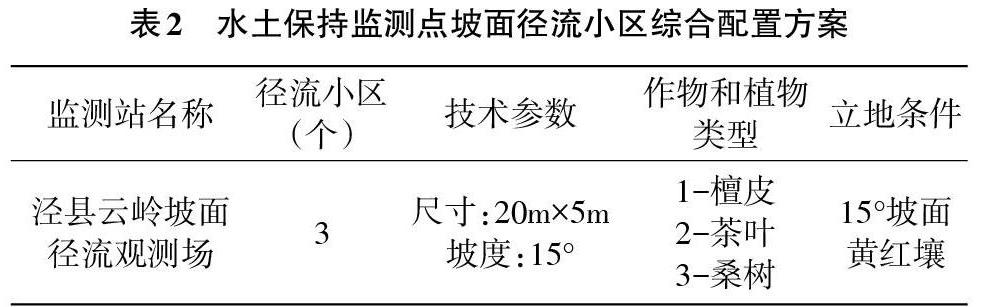

涇縣云嶺坡面徑流場包括徑流小區、氣象站及辦公生活區,總占地面積1334m2,其中,徑流小區占地面積300m2,小區地表處理分別為檀皮、茶葉、桑樹,來對比測試,1~3號小區坡度15°,坡向朝北,為黃壤土,原土層厚度大于80cm。具體情況見表1、表2。云嶺坡面徑流場內觀測儀器如下:人工雨量器1臺,電子天平1臺,烘干箱1臺,手提電腦1臺,照相機1臺。

2 監測結果

涇縣云嶺坡面徑流場于2014年5月開始進行觀測。根據安徽省水土保持監測任務書,觀測項目包括氣象站觀測和徑流場觀測,監測指標主要有降雨、徑流、侵蝕及植被覆蓋度。2017年7月,蕪湖水文局在徑流場安裝了自動雨量站,實現了降雨量自動遙測。本文采用2018年和2019年的觀測數據進行分析。

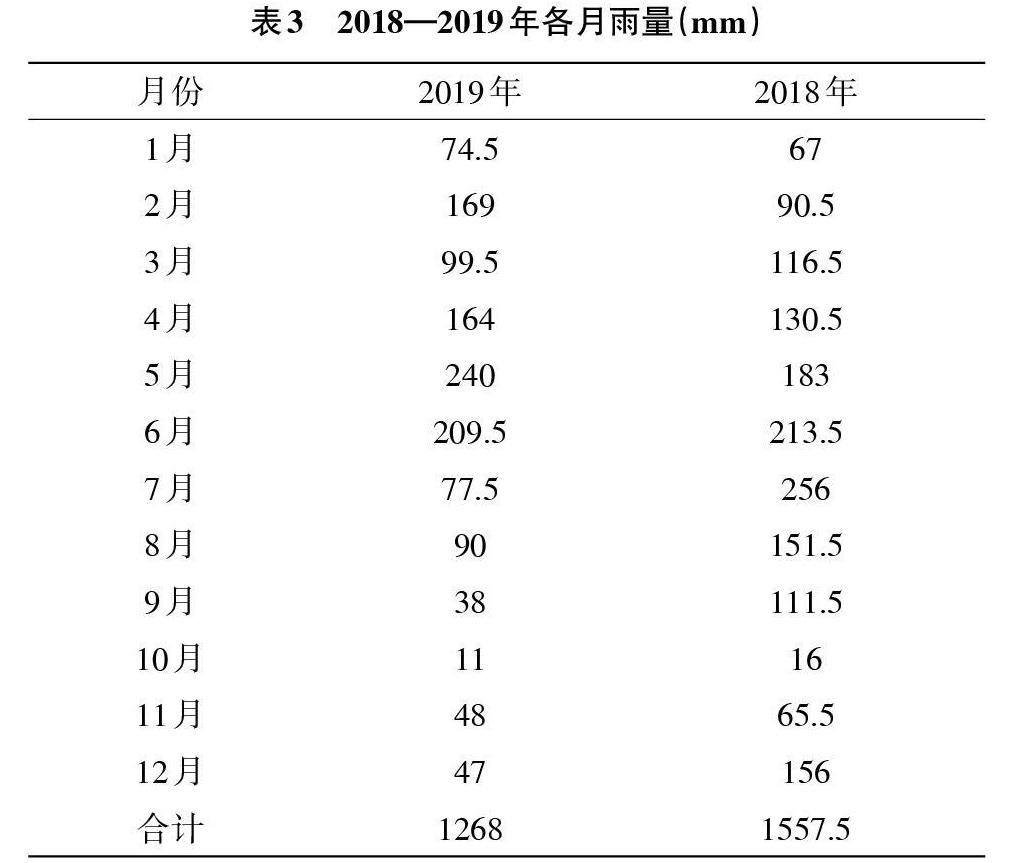

2.1 降水量 云嶺坡面徑流場2019年降水量與2018年的相比減少,年降水日數129d,比2018年出21d。19年降水量為多年平均降水量的85%左右。雨季的4—6月降水量分別為164mm、240mm、209.5mm,占年降水量的48.2 %。全年月雨量超過100mm出現4次,最大月降水量240mm。全年日雨量超過50mm的僅出現3次,日最大降水量179mm,發生時間為5月25日。最大30min為43mm/h,發生時間為4月9日。最大降雨侵蝕力為1485.6MJ·mm/(hm2·h),發生時間為5月16日。

2.2 坡面徑流量 1、2、3號徑流小區2019年1—12月觀測取樣均為30次,經計算,徑流量分別為8.335m3、9.594m3、10.846m3。2018年、2019年各小區月徑流量詳見表4。

2.3 坡面徑流泥沙量 2018—2019年各小區月侵蝕量詳見表5。

2.4 綜合分析 正常而言,降水量與徑流量呈正相關,2018年降水量1557mm,1、2、3號小區年徑流量分別為10.963m3、12.690m3、14.307m3;2019年降水量1268mm,1、2、3號小區年徑流量則為8.335m3、9.594m3、10.846m3;3個小區徑流量的差別在于植物措施的不同;目前資料年限較短,隨著持續監測,數據積累,可以建立皖南山丘區花崗巖風化區不同植被條件下降水量與徑流量之間數值模型,從而為山丘區利用降水計算設計洪水提供參數。侵蝕量不僅與降水量,而且與降雨侵蝕力、下墊面、人為活動等因素相關。1、2、3號徑流小區2019年土壤侵蝕模數為45.97、51.04、57.79t/(km2·a),而2018年侵蝕模數為45.11、49.75、55.12 t/(km2·a),相比數據增大,這是由于2019年對小區坡面進行了深耕和平整,并新增了集流槽內的侵蝕量計算,造成土壤流失量數據增大。

3 問題與建議

3.1 存在問題 目前,云嶺坡面徑流場因未設立6要素自動氣象觀測站,無法對徑流量有影響的蒸發量、氣溫、濕度等要素進行觀測,從而對整體監測數據質量產生了一定的影響。云嶺徑流場工作人員雖按照規定配備2人,但均為兼職,無法固定,難以做到長期監測。而水保監測是一項基礎性工作,需要耐心持續堅守,才能產生有用的成果。坡面徑流場的水保監測工作是在一定的人為設計條件下開展的,比如參照皖南山丘區農戶的耕種習慣對茶地和桑樹地人工擾動,側重于試驗性質,與水文觀測有著較大的不同。

3.2 對策建議 一是各級部門應加大投入,完善山丘區坡面徑流場的監測設施設備。二是加強人員配備,設專職崗位從事水保監測工作,提高坡面徑流場的觀測水平和數據質量,進一步發揮徑流場監測成果對皖南山丘區水土保持工作的服務作用。三是建議上級業務主管部門細化監測規程,規范人工擾動,區分水土保持試驗和監測任務的不同要求。今后應推行利用網絡平臺發布坡面徑流場監測的年度各項成果數據,實現全社會數據共享,既可為皖南山丘區的縣級水土流失調查的推動提供幫助,也可為生產建設項目水土保持相關業務提供土壤侵蝕模數等參數,以利于開展水土保持方案編制、水保工程設計、水保設施驗收等各項工作。

(責編:張宏民)