張聞天在無錫的最后足跡

姚江嬰

1900年8月30日,張聞天出生于江蘇省南匯縣六團鄉北張家宅西頭的一個殷實的農民家庭。而張聞天生命旅程最后的足跡,卻是踏在了江蘇無錫的大地上。雖算不上完全意義的葉落歸根(北張家宅距無錫約130公里,今屬上海市浦東新區鄧三村),卻也在這鄰近家鄉的江南故地得到了10個月較為妥帖、溫馨的照顧,為他蒙冤受屈的晚歲添上了一抹暖意。

傲骨虛懷 堪對煙波

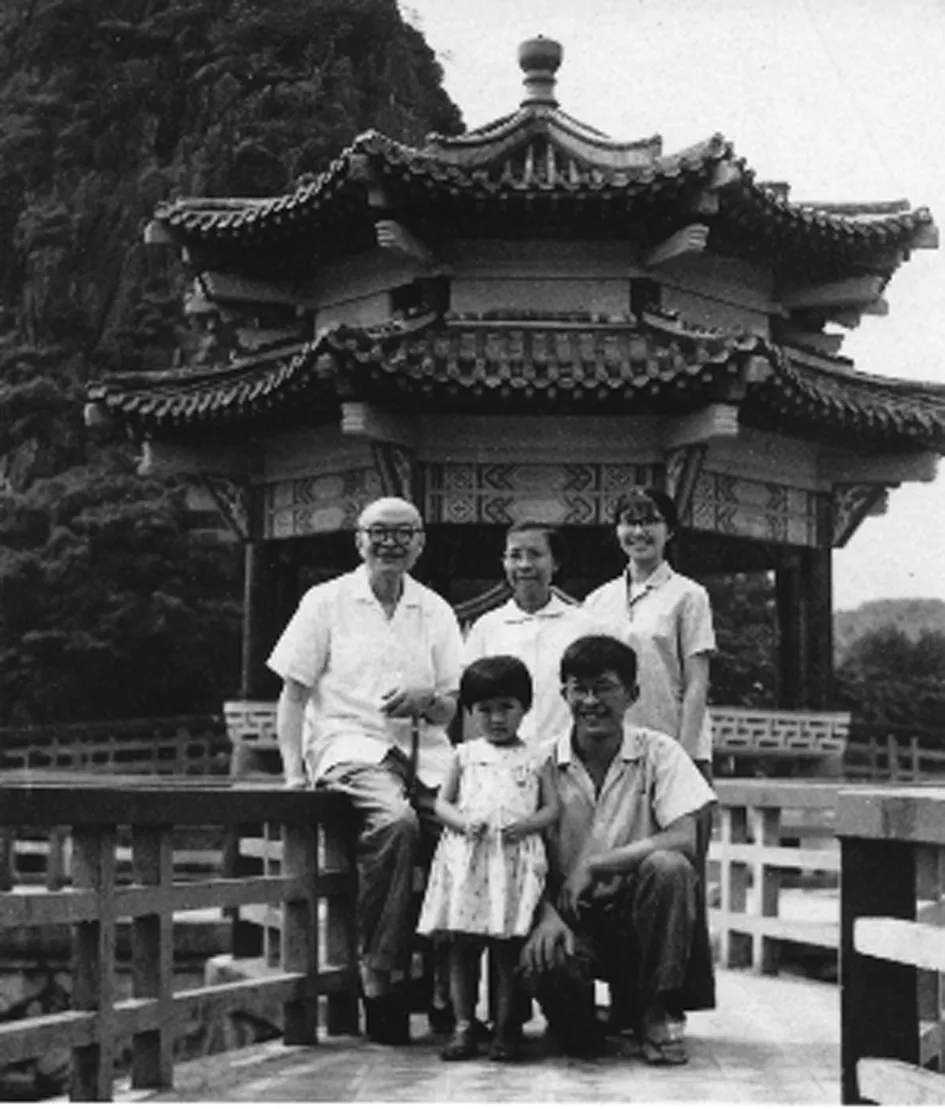

1974年,張聞天與家人在肇慶

時窮節乃現。1959年7月21日下午,在“山雨欲來”的情勢下,張聞天在廬山會議華東小組會上不合時宜地發言整整3個鐘頭,對“大躍進”以來暴露的嚴重問題及其原因、后果作出深刻分析。他指出領導經濟“光政治掛帥不行,還要根據客觀經濟規律辦事”,坦誠強調黨內民主作風問題:“主席常說,要敢于提不同意見,要舍得一身剮,不怕殺頭等等。這是對的。但是,光要求不怕殺頭還不行。人總是怕殺頭的,被國民黨殺頭不要緊,被共產黨殺頭還要遺臭萬年。所以,問題的另一面是要領導上造成一種空氣、環境,使得下面敢于發表不同意見,形成生動活潑、能夠自由交換意見的局面。”發言還明確表示支持彭德懷的信中意見。會場氣氛如箭在弦,張聞天的發言不時被人插話打斷,他卻如若不聞,只是從容不迫地一字一句講下去,一如當年他在扭轉危局的遵義會議上。很快,張聞天受到了錯誤批判,被戴上“右傾機會主義分子”和“彭、黃、張、周反黨集團成員”兩頂帽子,并被撤銷了外交部常務副部長職務。1960年,張聞天被安排到中國科學院哲學社會科學部經濟研究所任“特約研究員”。1966年,“文革”開始后,張聞天常被拉出去批斗,數次被打得昏了過去,不久又幾乎天天接受中央機關和全國各地許多單位造反派的提審和質問。據張聞天1967年11月27日遞交的一份“接待總結”統計,自1967年1月24日至11月17日的時間里,他接受審訊、回答問題,或寫材料,或在記錄上修改、簽字,累計219起。然不論造反派如何辱罵、恫嚇,甚至拳腳相加,張聞天總是仔細回想、據實回答,毫不含糊地為陳云、陸定一、陳毅以及楊尚昆、彭真、李先念、李維漢、王稼祥、彭德懷等同志洗刷潑到身上的污水。在諸多被“勒令”交代的問題中,最為棘手的要數江青、康生一伙意圖誣陷劉少奇的所謂“六十一人叛徒集團案”了。面對要他“翻供”并作“偽證”的種種威逼利誘,張聞天表示:“要整就整我吧,我不能說假話,陷害人。”并凜然致函康生,表示已提供的材料是“我今天仍然認為我所能提供的唯一材料”,“我現在不知道我對此事還能澄清什么”。1968年5月17日,張聞天和妻子劉英在北京景山后街甲1號寓所被實行“監護”,要求一切聽從戰士指揮,不許看報,不許聽廣播,不許同任何人來往。1969年,中共中央、毛澤東作出決策,中央黨政軍重要領導人緊急戰備疏散到外地。張聞天也被列入疏散名單。1969年10月20日,被分隔“監護”長達523天的夫婦倆終于在審訊室里重逢。3天后,夫婦倆即帶著10歲的養女小倩被“遣送”安置到廣東肇慶軍分區宿舍大院半山坡的一座平房里,部隊設崗“警衛”。軍分區還按照上面要求,作出了不準打電話,不準與外面人員接觸,不準離開宿舍區的“三不準”規定。小倩入學要填表,有一欄要填“家長姓名”,軍分區領導一番苦思,結合張聞天的筆名“洛甫”,想起個“張甫”的化名。張聞天淡然說,既然我是一名普通勞動者,那就叫“張普”吧。

“九一三”事件以后,周恩來主持中央日常工作,各方面工作出現了轉機,令幽居嶺南、深感苦悶的張聞天看到了希望。從1972年起,張聞天多次向毛澤東和中央寫信請求早日回京,做點能勝任的工作。1974年,張聞天再次寫信給毛澤東和中央,提出:“我現在已經是七十四歲的老人了,身體不大好,思想和行動很遲鈍,眼睛的白內障一直在惡化,閱讀文件和書報日益困難,因此,我想在我不能走動或變瞎之前,看看我所熱愛的偉大的社會主義祖國的新面貌。至于旅途中的一切費用,都可以用我們的存款來支付,不用另外花公家的錢。我現在已經改名張普,作為一個普通的老同志,在外地參觀訪問,也不會引起人們的注意,不會給領導增加麻煩。”結果未獲答復。1974年10月18日,張聞天又給毛澤東寫了一封信,懇切說明他現在除了“希望回到北京生活和養病”,“能有機會到各地參觀學習”之外,“沒有其他要求了”。此信經王震轉呈正在湖南長沙的毛澤東案前。毛澤東時患白內障,幾近失明,聽完來信,讓身邊人員簽批:“到北京住,恐不合適,可另換一地方居住。”回北京的希望破滅了,張聞天提出回自己的家鄉上海養老,但“四人幫”是不能容忍張聞天在他們的勢力范圍內安居的。苦盼5個月后,張聞天于1975年4月28日致函中央組織部,提出如上海不成,蘇州或無錫也可以。6月9日,接到通知:同意遷居無錫。

1975年8月25日傍晚,張聞天一家乘火車抵達上海,江蘇省委組織部和無錫市委已派同志在車站上迎接。一行人隨即驅車前往無錫,夜半抵達。張聞天一家被安排在太湖飯店的小山2號招待所暫住。這是一幢面臨太湖的二層小樓,步出房門就可以看見著名的太湖景點黿頭渚。遠眺太湖的浩淼煙波和時隱時現的七十二峰,75歲高齡的張聞天不由感慨萬千。雖然1962年5月他曾在無錫做過一個星期的經濟調查,但此時,更令他感懷的還是在青年時代接觸到的無錫風情。他南京河海工程專門學校的高班同學須愷是無錫王莊人。1924年,他在創作長篇小說《旅途》中,曾用細致清新的文筆將無錫城內外的公園、惠山風景區和榮氏梅園都一一寫了進去。一晃50多年過去了,昔日欲力挽狂瀾于既倒的青年學子歷經了榮辱沉浮,須發皆白,唯有一副傲骨、一腔虛懷未變,堪對這萬頃煙波依舊。

第二天,無錫市委書記韓本初、市長馬健等同志就前來拜望。休息兩三天后,張聞天和家人興致勃勃游覽了梅園、錫山、惠山,還從蠡園、漁莊到黿頭渚、三山兜了一圈。這期間,無錫市委指派無錫市第一人民醫院的主任醫師李鶴強為保健醫生,為張聞天檢查身體,做心電圖。

1975年,張聞天同長女張維英(右)、二女張引娣(左)在無錫

9月1日,張聞天一家搬進城里的湯巷45號居住(張聞天依然化名“張普”,但以后對外聯系、書寫病歷時多用代號“45號”)。這是一幢紅色的仿西班牙式的兩層小樓,單門獨院,頗為幽靜,且臨近鬧市,生活很方便。搬家當天,李鶴強就在樓上東邊張聞天的臥室兼書房準備了一只氧氣瓶和必要的搶救藥品。9月中旬,李鶴強又為張聞天進行了體檢,臨床診斷其患有全身動脈硬化癥、冠狀動脈硬化性心臟病、高血壓病、慢性支氣管炎等。

無錫離上海比較近,親屬乘火車來探望只要兩小時。家剛安好,女兒維英、引娣,侄兒昌麟,外甥馬文奇、馬文彬,外孫女張秀君,都先后從上海來無錫探望張聞天。少小離家的張聞天終于可以經常得到親人的照顧和慰藉了。已經55歲的長女維英訴說自己為了生計隱瞞年齡在上海羽獸毛廠做臨時工打包、拉勞動車。張聞天聽后先是說:“革命者的后代應該像人民一樣地生活。”稍后憐惜地說:“你年紀大了,萬一受了傷怎么辦……臨時工就不要去做了。”以后又留她在身邊暫住,幫做家務。女兒是過慣了苦日子的人,特別能干,洗衣服、做飯、劈柴、擦窗、拖地,樣樣都干。一天午后,張聞天看見維英忙活了半天,又在納鞋底,心疼地說:“不要納了,你勞動了一輩子,休息休息吧!子女的穿著讓他們自己去考慮。”過了一會又心情復雜地嘆口氣說:“(你)沒有工作反而好,有了就要牽連到你了。”外甥馬文奇是復旦大學經濟系的教員,他帶來了秘密替張聞天抄好的《論我國無產階級專政下有關階級和階級斗爭的一些問題》,張聞天很高興。該文章是張聞天在肇慶6年疏散生活中寫下的近10萬字文稿中的一篇。文中第七節論述了正確認識與處理黨內矛盾,正確進行黨內斗爭等問題,言辭精辟犀利,矛頭直指“四人幫”。

雖然只能落戶無錫,但比起作為“遣送人員”住在形同沒有柵欄的“鳥籠”的軍分區宿舍來說,畢竟能過上一個普通人的正常生活了。再加上由于鄧小平主持中央日常工作,在鐵路、煤炭、鋼鐵和文藝等各條戰線都進行整頓,全國形勢有了明顯好轉,張聞天的心情愉快起來。一向儒雅穩重、喜怒不形于色的他興沖沖地說:我要加入無錫籍,做無錫人了!

老病相催 忠貞不渝

早在1967年“文革”的批斗狂潮中,張聞天就把列寧的一句話寫在臺歷上,作為座右銘:“為了能夠分析和考察各個不同的情況,應該在肩膀上長著自己的腦袋。”落戶無錫后,無錫市委的同志以及分配來的醫護、警衛同志對張聞天都非常尊重,生活起居上照顧護理得也周到妥帖,為張聞天用“自己的腦袋”從容思考提供了一個寬松的環境。

由于長期遭受迫害和得不到應有的治療,張聞天落戶無錫時,眼疾甚重,視力只有0.2。但出于對黨和國家前途命運的深深憂慮,身體稍稍適應新環境,他就又埋首(把眼睛貼近桌面讀書和寫作)對社會主義建設的基本理論和實踐問題進行思考、探索。伏案之余,信奉“生命在于運動”的張聞天還喜歡拄著拐杖獨自步出45號小院和幽靜的湯巷。于是人們常常可以看見一位身穿灰色中山裝、戴著深度近視眼鏡,風度不一般的老者沿著古運河岸散步、沉思。“生命如流水,只有在激流奔向前去的時候,才美麗,才有意義。”這是這位老者曾經說過的話。雖然經受了16年漫長冤案折磨和“文革”的迫害,老者的身形已衰弱不堪,但他的精神意志和頭腦中的思想波瀾依然如同這古運河的水一樣,干凈、柔韌,不屈不撓、奮勇向前。

很快,張聞天依據國內政治經濟形勢的變化,結合自己調查研究的體會,對初成于1973年9月的《無產階級專政下的政治和經濟》一文又一次進行了重大的修改和增補。他通過瀏覽報刊,憑借一個老革命家的敏銳洞察力,發現“四人幫”正借題發揮,利用毛澤東關于《水滸傳》的一次談話,制造一場評《水滸傳》的運動,矛頭指向所謂“否定文化大革命”“架空晁蓋”的現代投降派。對此他憂心忡忡,在給外甥馬文奇的信中,他寫道:“從歷史眼光,即從唯物史觀的眼光,評論《水滸》的,似乎還不夠多。但《水滸》終究是小說,不是歷史。”于是張聞天逐漸把研究的重點轉到歷史上,他親自步行或請保衛人員到無錫圖書館借閱了《中國通史簡編》《清代通史》《宋論》等書籍,想通過借鑒中國古代的歷史經驗來更準確地洞察現實斗爭。

1975年11月份,江南的深秋陰雨霏霏,冷暖無常,張聞天突發心絞痛型心臟病,經全力搶救脫險。以后他又數次發病,幾經搶救,方才脫險。為了治療需要,中醫處方上開了點人參,他執意如數交款,還一再表示只要服用普通的藥物就可以了,不要過多麻煩外地醫生來會診。為了感謝醫務工作人員的辛苦照顧,張聞天鄭重提出要出錢請客吃飯。當時的江蘇省委常委、省革委會副主任韓培信內心十分敬重這位學識淵博、溫和淡泊的革命老前輩,得知消息后,吩咐大師傅到招待所拉菜(開個車去拉菜回來),“想吃什么就拉什么”,這樣擺了很豐盛的一桌飯菜。其中有一道菜是紅燒肘子,色香味誘人,但是老伴劉英管得很嚴,不同意張聞天吃,說:“你血壓高,醫生囑咐不讓吃的。”韓培信看張老還是“饞得很,想吃”的樣子,心想張老這個人除了嗜好讀書,不喝酒不抽煙也不打牌,平時一貫就是勤儉節約、艱苦樸素,現在的病已經不太行了,不如順遂心意一點,就夾了一塊肘子到張聞天的碗里,一面懇切地向劉英求情:“讓他吃吧!不要限制他,想吃什么就吃什么,偶爾吃一次沒關系的。”

為了護衛張聞天日漸衰微的生命之火,地方同志和親人們都格外地謹慎小心,卻怎么也擋不住大政治氣候的陣陣寒流對老人的侵襲。

1976年1月8日,周恩來同志與世長辭。第二天清晨從廣播得知噩耗后,張聞天默坐良久,潸然淚下。在電視機前,他戴起黑紗,同醫護人員一起,注視著周恩來瘦削清癯的遺容,悲痛地為這位共同戰斗了幾十年的戰友送行。連著幾天,張聞天3次從睡夢中驚醒,醒來感到胸悶、心跳、心前區隱痛。緊接著,“四人幫”一伙又興風作浪,把1975年冬發動起來的“批鄧、反擊右傾翻案風”運動推向高潮,加緊對鄧小平等進行誣陷、迫害,使全國剛剛趨于穩定的形勢再度陷入混亂。

3月初梅花綻放的時候,醫護人員陪張聞天夫婦游覽梅園。4月初,大伙又一起游太湖。老兩口相互攙扶著在黿頭渚長春橋畔看花賞柳,暫忘憂傷。

4月初,北京市上百萬人民群眾自發地聚集于天安門廣場,在人民英雄紀念碑前獻花籃、送花圈、貼傳單、作詩詞,悼念周恩來,聲討“四人幫”,于4月4日清明節前一天達到高潮。但4月5日凌晨,廣場的花圈被洗劫,有群眾被逮捕,激起了廣場上群眾的強烈抗議。悲憤交加的張聞天密切注視著事態變化。4月7日晚,在收聽了撤銷鄧小平黨內外一切職務的決議和《天安門廣場的反革命政治事件》的電臺廣播報道后,張聞天徹夜難眠,第二天清晨突發心房纖維性顫抖,經救治終趨于正常。

此后,張聞天病情反復發作,自己也意識到時日無多。他把一直相依相伴、命運與共的劉英請到床前,說:“我不行了……別的倒沒什么,只是這十幾年沒能為黨工作,深感遺憾。”稍停了一下,鄭重地囑托道:“我死后替我把補發給我的工資和解凍的存款全部交給黨,作為我最后一次黨費。”劉英忍淚點頭。見妻子不語,張聞天又叫劉英拿紙來,寫下保證,簽上名字。這一下,劉英的淚水奪眶而出,嗔道:“難道你還信不過我?”張聞天羞慚地笑了。過后,劉英在紙上認認真真寫下了他們夫婦倆的“合約”,念給張聞天聽:“二人生前商定:二人的存款,死后交給黨,作為二人最后所交黨費。張、劉。1976年4月。”

重病中,張聞天仍念念不忘他的文稿,那是他多年跑基層搞調查、反復思索提煉的心血結晶。“文革”初期被抄家抄走的在經濟所期間寫的13篇論文合訂本發還后,張聞天十分歡喜,只要精神稍好,就拿起來逐篇校讀。從留下來的合訂本來看,每篇文章都留下了他用鉛筆或圓珠筆校改的字跡,在文題的右上方都標了寫作日期和序號,不少篇寫著“已校”二字。張聞天還一再跟劉英和馬文奇念叨那被抄走的十幾本“政治經濟學筆記本”,說如果能要回來,可以寫出更多對黨和人民有用的東西。

春暉融冰 流風含情

1976年7月1日這一天,是中國共產黨成立55周年的紀念日。清晨醒來,這位有著51歲黨齡的老革命家默默打開收音機,勉強聽完充斥著“批鄧反右”“走資派還在走”等叫囂的新聞節目,喝了幾口米湯,什么也沒說,靜靜地躺下休息。下午,眼病沉重的他聽炊事員黃關祥讀了一會兒《參考消息》,后坐在沙發上喝了中藥,吃了幾顆楊梅,又翻看一種可折疊的多功能新式輪椅的介紹,同劉英閑談說想搞一輛,這樣就可以繼續走入群眾中間了。下午4點多鐘,張聞天屏便時心臟病猝發,只說了聲“心里難過得……”,就昏倒在警衛員張敏群身上。在場的醫務人員全力搶救無效,下午7時30分,張聞天的心臟完全停止了跳動。

悲痛欲絕的劉英失聲痛哭,昏厥過去……

江蘇省委當夜急電中央,請示喪事安排問題。以后又一再催詢,遲遲沒有答復,直到7月8日下午,中央有關部門才電話指示江蘇省委:不開追悼會,骨灰盒存放在無錫,上面不許寫真名,在《新華日報》發一消息,劉英由江蘇安置。在這之前,省委組織部干部曾向中央反映:遺體告別時如送花圈,寫張聞天還是寫張普?答復是繼續保密。

7月9日下午,遺體告別儀式在無錫的殯儀館舉行。按上面的指示,江蘇省委指派一位常委代表省委送花圈。當時討論確定由韓培信去。告別儀式場面冷清,除了韓培信,就劉英等寥寥可數的幾位家屬。僅有的幾只花圈只能寫上化名“張普”,劉英獻給幾十年相濡以沫的伴侶的花圈上也只能寫“獻給老張同志”。韓培信向遺體深深鞠躬,并代表江蘇省委敬獻了花圈。

偉人遽逝,首都報刊卻一概保持緘默。直到7月13日,《新華日報》第三版右下角以“本報訊”的報道方式,登出了張聞天逝世的消息。全文78個字:“中國科學院哲學社會科學部經濟研究所特約研究員張聞天同志,因長期患心臟病,醫治無效,于一九七六年七月一日在江蘇無錫病故。張聞天同志,一九二五年加入中國共產黨。終年七十六歲。”

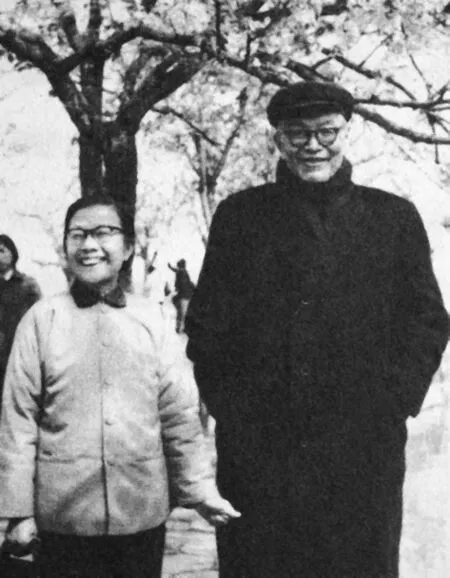

1976年,張聞天去世前與夫人劉英在無錫

1977年5月,中共中央辦公廳特別會計室收到劉英繳來的特別黨費,共計4萬元。以后,劉英又將自己4萬多元存款捐獻給少年兒童福利基金會。

張聞天生前堅信:“歷史最公正,是非、忠奸,這一切,歷史終將證明,終將作出判斷。”就在張聞天逝世后不到一百天,黨和人民粉碎了江青反革命集團,結束了“文化大革命”十年動亂。1978年12月,中共十一屆三中全會糾正了對彭德懷、張聞天等所作的錯誤結論。1979年8月25日,中共中央在北京人民大會堂為張聞天舉行隆重的追悼大會。張聞天同志的骨灰盒上覆蓋著鮮紅的中國共產黨黨旗。追悼會舉行當天,《人民日報》在顯著位置發表了張聞天在肇慶寫成、又在無錫精心修改的文稿《無產階級專政下的政治和經濟》。