現代性視域下的亨利·德·圖盧茲·勞特累克的海報設計

?

摘 要 19世紀的法國完成了都市空間的現代化,形成了現代性商業景觀,形塑了現代生活方式。通過分析亨利·德·圖盧茲·勞特累克商業海報的創作背景、題材,結合他的個人生活經歷與繪畫作品,理解其作品激動不安、怪誕的微細感受,體會其作品的獨特性。最終剖析出19世紀海報藝術的現代性表征,再現巴黎娛樂業的都市景觀,揭示現代性的復雜圖景。

關鍵詞 現代性;亨利·德·圖盧茲·勞特累克;海報設計

引用本文格式 朱國芳.現代性視域下的亨利·德·圖盧茲·勞特累克的海報設計[J].創意設計源,2020(3):31-35.

The Poster Design of Henri DE Toulouse Lautrec from the Perspective of Modernity

ZHU GUOfang

Abstract In the 19th century, France completed the modernization of the urban space, formed a modern business landscape, and shaped the modern lifestyle. By analyzing the creative background and subject matter of Henry de Toulouse Lautrec's commercial posters, combining his personal life experience and paintings, he understands the excitement and grotesque subtle feelings of his works, and realizes the uniqueness of his works. Finally, it analyzes the modern characterization of poster art in the 19th century, reproduces the urban landscape of the Paris entertainment industry, and reveals the complex picture of modernity.

Key Words modernity;Henri DE Toulouse Lautrec;poster design

亨利·德·圖盧茲·勞特累克(1864-1901)生活于法國第三共和國(1870-1940)時期,是后期印象主義畫家、新藝術運動的海報設計大師。他出生于法國中部塔恩的貴族家庭,少年聰慧,但有身體疾患,青春期雙腿停止了發育,身高只有1.52 m。因為殘疾,勞特累克是貴族家庭的“多余人”,繪畫成為他的情感寄托和靈魂出口。他先后師從萊昂·博納和費爾南·柯爾蒙。萊昂·博納是著名的學院派畫家,勞特累克在那里受到了嚴格的學院派訓練,可惜并沒有受到萊昂·博納的賞識。在費爾南·柯爾蒙那里他認識了德加、梵高、莫奈等現代畫家,他們一同致力于繪畫的革新,探索新的繪畫道路,從日本浮世繪和當代生活中尋找新的感知形式。在他短暫的一生中大約設計了三十多幅彩色石版海報,推動了海報設計的革新。他用繪畫和海報記錄下了活色生香的夜巴黎,打破了高雅藝術與平面海報的界限,將藝術技巧和批判視角帶入了商業廣告,實現了藝術性、流行文化、商業文化的融合。

一、現代性與19世紀的巴黎景觀

馬歇爾·伯曼將西方現代性分成三個階段。第一階段是從16世紀到18世紀末,現代性的產生時期;第二階段始于18世紀90年代的大革命浪潮,延續到整個19世紀,產生了現代性的巨變,傳統與現代的沖突引發了各種現代性體驗;第三階段則是20世紀以來,現代性從西方擴展到全世界,引起了20世紀60年代關于現代性危機的大討論[1]17。對于現代性的危機,伯曼認為需要回到現代性自身的歷史之中,到包羅萬象的19世紀尋找解決之道。

19世紀的現代人生活在傳統與現代的劇烈沖突之中,從整體上看呈現出啟蒙現代性、市民現代性和先鋒審美現代性混雜一體的狀態。如法國新藝術運動,一方面是對過去手工業的懷念,另一方面是對未來工業化的憧憬和對商業繁榮的迷醉,19世紀末法國出現了以大型百貨商店為主的消費模式。當時巴黎已經完成了都市空間的現代化,資本主義從空間到日常生活形塑了巴黎的現代性。鐵路、鐵橋、火車、地鐵等一系列交通設施加速了巴黎的都市化進程。19世紀中期開始的城市改造計劃,將巴黎造成了一座擁有林蔭大道、拱廊街、廣場、公園、百貨商店等休閑娛樂空間的現代都市。從1855-1900年,巴黎舉行了五次世界博覽會,代替英國倫敦成為歐洲閃亮的新都市。1889年,古斯塔夫·埃菲爾設計的埃菲爾鐵塔于巴黎戰神廣場落成。這是工業時代的法國精神的標志,展示了當時理想主義的樂觀態度,是法國工業革命勝利和社會進步的象征。

都市空間的現代化,同時也是生產和消費過程的產物,意味著都市文化生產和消費空間所產生的文化活動的現代化。工業蓬勃發展帶來了商業消費的繁榮,巴黎拱廊街被本雅明視為豪華工業產品交易的場所,為巴黎營造了新的消費文化空間。本雅明考察了拱廊街的建筑環境,細致地描述了它的玻璃頂、大理石地面、照明設備、紡織品與鋼鐵材料在建筑中的廣泛應用。“所以,這樣的拱門街堪稱一座城市,更確切地說,一座微型城市[2]178。”拱廊街是巴黎人膜拜商品,并在商品的光輝中獲得虛假的解放與滿足的地方。巴黎是一座“商品拜物教”的城。百貨商店是拱廊街之后的又一種盛大的消費景觀,涌現出了巴黎春天百貨、玻馬舍百貨等炫目消費空間。百貨商店用玻璃櫥窗和商業海報、琳瑯滿目的新奇商品構成一座“迷宮”召喚著游走其中的人們流連忘返。

除了拱廊街、百貨商店還有娛樂休閑場所提供的其他生活方式,它們由咖啡館、舞廳、酒吧、馬戲團等構成了另一種天地。咖啡館在法國,是人們普遍選擇的休閑地點,也是知識分子生活的據點。林蔭大道和咖啡館這類公共空間讓人們能夠在公共空間營造私人氣氛而不被打擾。他們生活在人群里又充分保持著自己的獨立性,可以說咖啡館既是書房也是會客廳。蒙馬特高地的紅磨坊舞廳、狡兔之家酒吧、米爾立頓酒吧、女神娛樂場的酒吧間、煎餅磨坊的舞會、杜伊勒里花園的音樂會等構成了休閑娛樂之都巴黎。

現代公共空間也塑造了現代巴黎人,他們是消費文化景觀中的“新人”。持續不斷的現代化進程也是持續不斷地推進“個體化”的過程。消費景觀帶來了生活經驗的改變,當時巴黎一個顯著的表現是擁擠的人群,百貨商店、咖啡館、舞廳、酒吧、馬戲團等公共空間,各種階級的人們混雜一體。他們是大眾,是顧客,由這些投機分子、藝術家、流浪者、野心家、花花公子、無產階級、娼妓等一同組成了巴黎的人群。這些人如拉斯蒂涅、于連一樣涌到巴黎,尋找實現夢想的機會。

在資本主義的消費邏輯籠罩下的文化生產,個體消費者的“想象、思想和感覺都已被機器操縱了[3]11。”邁耶·夏皮羅敏銳地指出了現代主義與消費社會的共謀關系,例如印象派藝術的情緒化、流動性的畫面感受是消費社會的特有經驗。夏皮羅說:“他們以一種在藝術中前所未有的程度發現了新的感受力狀況,這種狀況與城市游玩者和奢飾品的高雅光顧者的那種感受力是緊緊聯系在一起的[4]234。”這是一種休閑者目無所定的一瞥,是“震驚”,也是被奢侈品的物神“光暈”所籠罩的觀看。巴黎的花花公子、漫游者、城市閑人用“茫然、野性的凝視看著一切東西。如果拱門街是室內的古典形式——游手好閑者眼中的街道就是這樣的——那么百貨商店便是室內的衰敗。市場是游手好閑者的最后一個場所。如果街道一開始就是他的室內,那么現在室內就變成了街道。現在他在商品的迷宮里漫游穿行,就像他從前在城市這個迷宮里一樣[2]77。”生活于期間的現代藝術家,波德萊爾稱之為“大街上的現代主義者”。他們 “同時既是現代生活的熱心支持者又是現代生活的敵人,他們孜孜不倦地與現代生活的模棱兩可和矛盾作斗爭;他們的自我嘲弄和內在緊張是他們創造力的一個源泉[1]28。”

勞特累克的藝術來自巴黎的街道、咖啡館、酒吧、舞廳、游樂場等巴黎商業娛樂之中。他屬于波德萊爾式的不規范、浪蕩、頹廢,勇于從商業時尚中把握現代性。這種面向現代生活的原初力量,從現代生活中抓住其史詩的品質,波德萊爾命名為“現代生活的英雄主義”。“時尚生活的壯觀場面和漂泊在一座大城市的地獄里的成千上萬個漂浮的存在——罪犯和姘婦;《論壇報》和《生活指南》,全都向我們證明,我們只需要睜開眼睛來承認我們的英雄主義[1]183。”這就是巴黎的生活,這就是巴黎的真實,商業時尚的斑斕絢麗與丑惡頹廢的底層世界同構的現代社會。勞特累克就是現代性悖論的表征,在他身上集中了種種矛盾和沖突:高貴與低賤、健康與殘疾、傳統與現代、純潔與放蕩、自律與頹廢……所有這些矛盾、弱點、絕望和偉大抱負交織于一身。身處“不斷崩潰與更新、斗爭與沖突、模棱兩可與痛苦”的大漩渦,他是生活的勇士,直面現代生活的光怪離陸,并用雙手描繪了這一切。

二、亨利·德·圖盧茲·勞特累克的海報設計

現代生活經驗也帶來了現代的表達形式、現代的視覺機制。注意力成為一個特別現代的問題,“資本主義不斷變化中的結構持續地推動著注意力的集中與分散,達到新的邊界與極限,帶來了持續不斷的新產品、刺激源和信息流次序,從而導致處理與規范知覺的新方法[5]13。”1890-1900年是巴黎的美好時代,也是海報設計的美好時代,巴黎躍動著現代生活的活力和自由。1881年,法國政府允許在除了學校和教堂之外的地方張貼海報,在街頭設有海報塔和海報墻。商業競爭催生了注意力經濟,商業海報便成為這種訴求的銷售手段,刺激消費者的購買欲。法國的娛樂業也開始打造明星經濟。世界博覽會又讓巴黎充滿了世界主義,成為歐洲變革的推動力量。巴黎的生活方式就是將生活變成公共性的東西,現代生活即意味著“這座城市已經成為一個各種符號和展品的樂土,充斥著可供出售的大量圖像,舊有的區分從此煙消云散。再重申一次這一神話,現代就是邊緣狀態,是含混曖昧,是階級和分類的含混狀態,是社會失范和即興之舉,是普遍幻覺主宰一切的時代[6]81。”而現代生活的神話制造者——現代印刷業報紙、雜志以及廣告業深諳商業消費的規律。

勞特累克以藝術家的身份從事海報創作,他的生活和海報創作同為一體。夜生活與發達的娛樂業給勞特累克源源不斷的創作靈感。勞特累克過著波西米亞式的放縱不羈、充滿生命高光的、加速死亡的生活。他混跡街道,生活放蕩、酗酒、穿奇裝異服、標新立異。他不計錢財、浪費才華、行為怪誕、玩世不恭。他的生活即他的藝術,繪畫和海報描繪的都是他生活中熟悉的人物、舞廳、夜總會、酒吧、游樂場中的妓女和女藝人。勞特累克與這些人為伍,創造了泛著真實人性光輝的海報作品,反浪漫、充滿故事性和戲劇性,畫風夸張、大膽、諷刺、幽默。

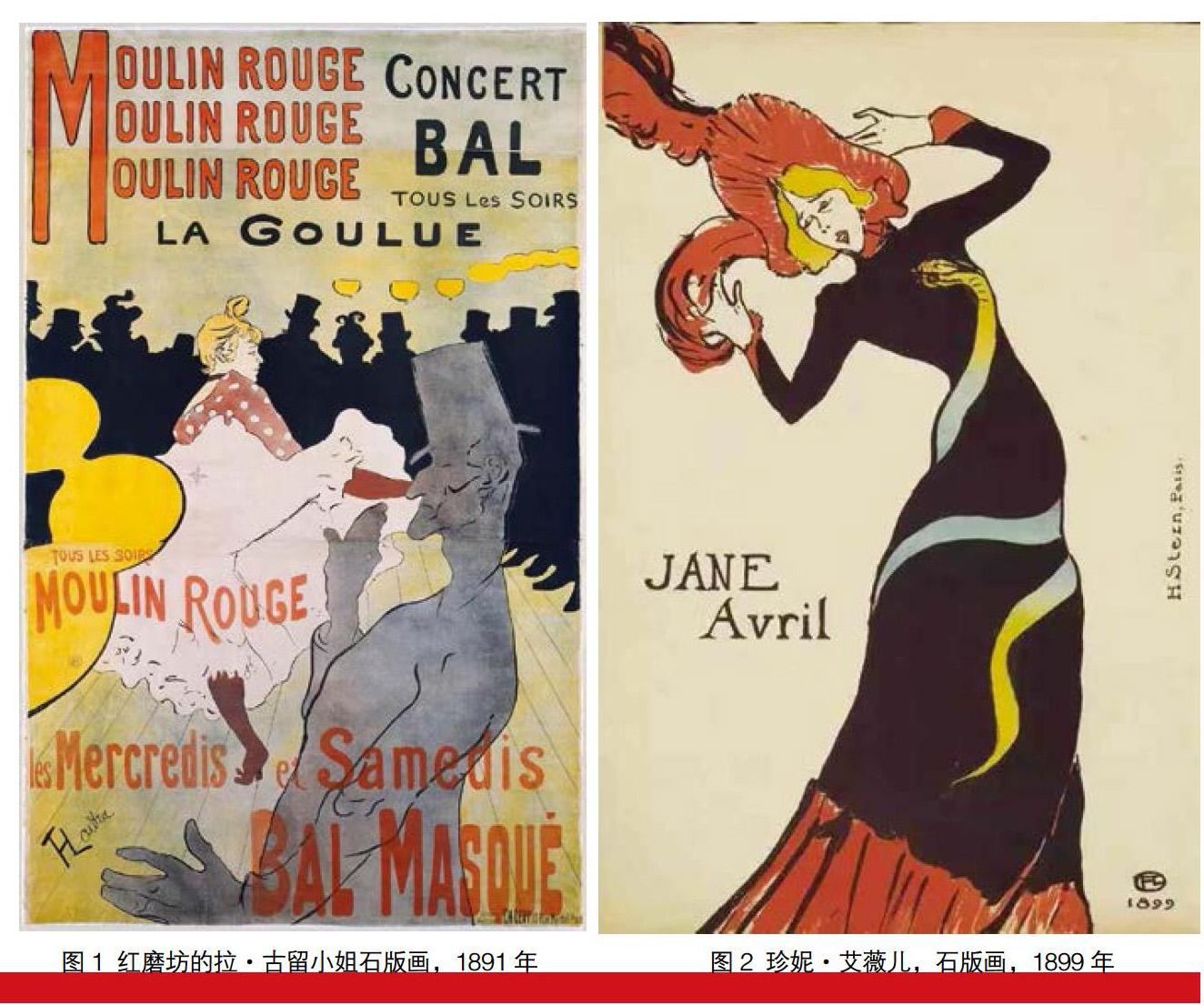

勞特累克的海報設計有力地推動了蒙馬特娛樂業明星經濟的發展,他是名副其實的 “蒙馬特之魂”。 他為拉·古留、珍妮·艾薇兒、依薇特·吉爾貝等女藝人創造了引人入勝的海報。巴黎的蒙馬特高地就是大眾娛樂區,酒吧、夜總會、咖啡館、妓院遍布。紅磨坊于1889年開張,這里有舞女、金錢、性以及愛情,各種元素樣樣俱全。《紅磨坊的拉·古留小姐》(見圖1)是勞特累克第一張海報,也是讓他取得巨大名聲的海報。拉·古留是紅磨坊的康康舞招牌舞者,她在勞特累克的作品中出現過很多次。這張海報采用了彩色印刷,海報充滿了音樂性,色彩和諧,前景人物用灰色調,遠景人物都由剪影構成,明亮的中間空間是舞動中的拉·古留。整張畫面具有飽滿的動感,令人遐想紅磨坊舞會的熱鬧與激情。海報的文字設計極具特點,這張海報極大地勾起了人們對紅磨坊的想象力,人們紛紛趕來消費,紅磨坊由此也成為蒙馬特高地著名的夜場。

勞特累克的海報在同時代的海報設計中,更符合廣告設計的要求。他有意識地突出震撼性的效果。他將油畫的戲劇性應用于海報,以動感的形象和夸張的構圖,暗示了一種歡愉熱烈的氣氛。1899年他為珍妮·艾薇兒創作了一張海報,身形窈窕的艾薇兒身上纏繞著一條顏色鮮亮的蛇,畫面明快緊張刺激,富有視覺沖擊力。(見圖2)

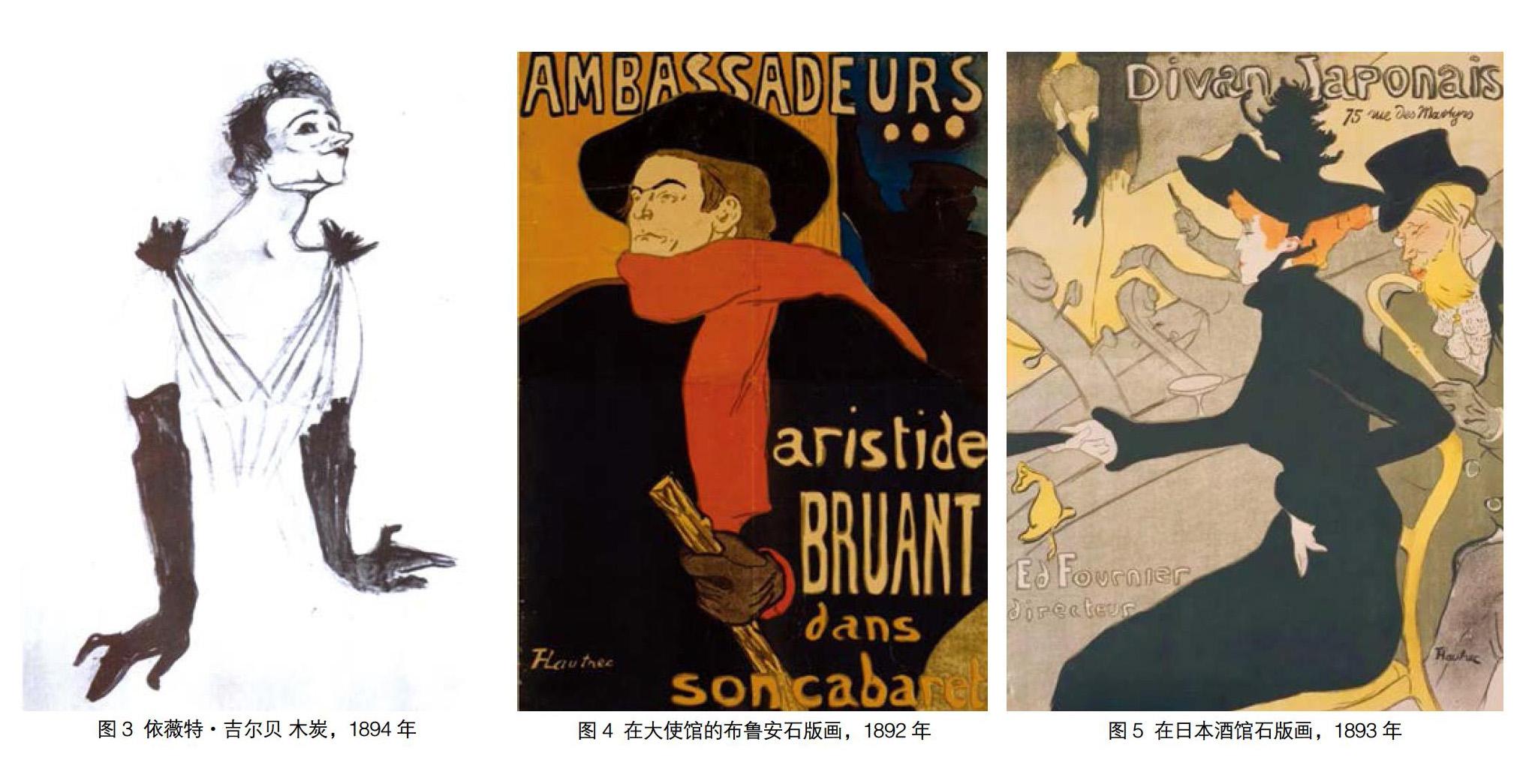

勞特累克的海報設計在注重商業性的同時也兼具批判的能力。他擁有可怕的觀察力,總是能力透紙背地表現出對象的特征。《依薇特·吉爾貝》創作于1894年,海報上吉爾貝身著長裙,戴著越過肘彎的黑手套,頭右傾著,高高地抬起下巴,呈現出一幅譏誚的表情。(見圖3)勞特累克傳神地抓住她滑稽歌唱的樣子,驕傲與俏皮并存,既粗野又具有挑逗的活力。勞特累克深諳熱鬧中的孤獨,就像簡·奧斯汀冷靜地在客廳寫作一樣,勞特累克在舞廳酒吧捕捉現代生活,現代都市的娛樂景觀在他筆下一下就成熟了。

勞特累克的海報設計非常具有藝術性。當時海報和油畫還存在著等級性,很多藝術家都不屑于從事海報設計,但勞特累克是非常自覺地進行海報設計的藝術家。他將對油畫的探索,比如氣氛的捕捉、日本浮世繪技巧等手法運用于海報設計之中。勞特累克為當時“米爾立頓”酒館的老板、歌星和作曲家布魯安畫了著名的《在大使館的布魯安》,打造了身著黑色外套、紅圍巾和黑色禮帽的明星造型。(見圖4)勞特累克還是運用符號的大師,1893年的《在日本酒館》(見圖5),畫面是珍妮·艾薇兒和一位老年紳士,對面是戴著黑手套的依薇特·吉爾貝,畫面里點綴著諸多象征音樂的符號,暗示了氣氛,烘托了人物。另外,勞特累克的海報上都會有自己的簽名,他非常認真地從事海報設計事業,設計的海報滿足了當時收藏與裝飾的需要。

三、勞特累克與女性

勞特累克一生雖然只設計過三十多幅海報,但每一幅海報都是新藝術運動海報設計的經典。理解勞特累克的海報作品還需要結合他的繪畫,才能理解其作品激動不安、怪誕的微細感受。這些感受力與勞特累克對這些女性的深切觀察和同情有密切的關系。另外,理解勞特累克還需要與他同時代的海報設計師進行比較,體會他的獨特性。

勞特累克的獨特性在于他對于蒙馬特高地妓女生活的真實刻畫。19世紀“妓女”作為題材大量出現在繪畫里和小說中,如何講述娼妓正反映了講述者自身面對的問題,他們的身份以及他們的恐懼。“妓女”是一種隱喻,文明社會中的邊緣者,健康社會的污點、破壞者。但禁忌就是命名,妓女還是擁有破壞力量的強人,表現在現代交際花身上,她們是時尚生活的代表,是舊的社會風俗的破壞者,是新的社會風潮的體現者。名妓文化被賦予了資產階級商品的含義和倫理價值,休閑娛樂場所需要海報提高知名度,招攬顧客,為都市的社交邂逅、色情交易提供欲望之物。正是這些物化女性的娛樂廣告業塑造了現代都市的日常生活想象,反映了當時巴黎生活的圖景。

雖然“妓女”在資本主義現代性的各種話語中被言說,但她們只不過是明碼標價的商品,是危險的愉悅,盡管她們存在著,她們又是“無聲”的,“真實”的她們反而被遮蔽了。勞特累克不同于印象派的其他畫家和海報設計大師熱衷展示中產階級生活的輕松愉悅,他執拗地刻畫不安的妓女們的真實生活。在巴黎磨坊街的妓院,勞特累克與娼妓們生活在一起。他用人文主義和現實主義的手法描繪了底層女性,是對這些女性生活的自然呈現。他既不美化也不貶低他的這些繪畫對象,他再現了她們的日常生活。盡管蒙馬特紙醉金迷、燈紅酒綠、音樂喧嘩、氣氛癲狂,勞特累克這位德加和馬奈的追隨者會將自己置于冷靜的觀察者位置上,帶著冷靜的、參與的眼光置身畫中。

勞特累克畫中的女性具有自己的主動性,人物活在自己的世界里。這與他在其中感受到的真實有關,當時的巴黎是男權社會,女藝人與娼妓之間的界限難分,她們都以取悅男性為目的。蒙馬特的舞女多出身底層,她們來自于洗衣婦、在城市里做著雜事的女工、女傭人等社會下層。她們在巴黎尋找生活機會和自身的命運,舞女、模特所需要的技藝也許可以給她們打開一扇生活的大門。在這里勞特累克拋棄了貴族的“虛偽”,甚至在他成名之后被邀請參加貴族的聚會,被問及感受的時候都將之與妓院類比,說這里和妓院一樣讓他滿意。

娼妓從反面定義了良家婦女。1870年法蘭西第三共和國建立后,報紙和雜志等出版物的增加,客觀上促進了權力意識的覺醒。1897年,女性主義者瑪格麗特·杜蘭出資創辦了女性日報《投石黨報》,這是一份全部由女性完成的報紙。這份報紙集中體現了當時法國女性主義的思想面貌,她們就教育、政治、婦女生活、文學藝術等問題展開各種討論。法國女性的受教育程度也得到了提高,除了中產階級的女性,工人階級的女性也在基礎教育和職業教育方面得到很大的提升。這些女性走進城市,她們逐漸獲得了獨立的經濟實力和結社權力,女性成為重要的消費力量。大眾在日常生活層面需要一種新的城市生活方式的圖像來滿足對于都市的想象,就像包法利夫人被巴黎的小報和雜志培養出來的想象力和生活情趣那樣。

在這一點上,與勞特累克同時代的海報設計大師朱爾斯·謝列特和阿爾豐斯·穆夏,他們的創作和勞特累克以“真實”為出發點的創作非常不同。他們創造了年輕時尚、富有魅力的摩登女性形象。謝列特的海報色彩鮮艷、富有運動感和裝飾性。他作品中的線條、色彩和人物的歡快情緒交融在一起,世俗氣息濃郁,迎合了巴黎中產階級和娛樂界的審美趣味。阿爾豐斯·穆夏的海報中的女性具有的“女神”特征——良家婦女的形象。他特別喜歡裝飾性,運用大量細節的描繪,色彩豐富,女性形象靜穆甜美,富有青春氣息。這些柔美的女性形象,精致的描繪,創作了“夢幻”,正好符合大眾對于美好生活的向往。

結語

巴黎都市生活的變遷,將娛樂生活和藝術生活混雜一體。新藝術運動的海報設計本是大眾娛樂產業的媒介,女性成為商業消費的一部分。勞特累克的海報設計是那個時代的見證,他以“現代生活的英雄主義”投身于巴黎的都市生活,以自覺的設計意識探索了商業海報設計的途徑,提高了商業海報的藝術性。他用自己的海報設計記錄了巴黎底層女性光榮與苦難的雙重生活,揭示出現代性的復雜圖景。

參考文獻

[1]馬歇爾·伯曼. 一切堅固的東西都煙消云散了:現代性體驗[M].徐大建,張輯,譯.北京:商務印書館,2013.

[2]本雅明.發達資本主義時代的抒情詩人[M].張旭東,魏文生,譯.北京:生活·讀書·新知三聯書店,1989.

[3]托馬斯·克洛. 大眾文化中的現代藝術[M].吳毅強,陶錚,譯.南京:江蘇鳳凰美術出版社,2016.

[4]邁耶·夏皮羅.現代藝術:19世紀與20世紀[M]. 沈語冰,何海,譯.南京:江蘇鳳凰美術出版社,2015.

[5]喬納森·克拉里.知覺的懸置:注意力、景觀與現代文化[M]. 沈語冰,賀玉高,譯.南京:江蘇鳳凰美術出版社,2017.

[6] T.J克拉克.現代生活的畫像:馬奈及其追隨者藝術中的巴黎[M].沈語冰,諸葛沂,譯.南京:江蘇鳳凰美術出版社,2013.