無結構設計理念下的花腰傣服飾結構分析研究

劉玉璟 果霖 茍雙曉 李剛

摘 要 花腰傣是云南新平、元江地區的世居民族,其服飾結構造型穩定而多變,是傳統民族服飾在現代“無結構”服飾設計概念下最貼合的體現。通過對花腰傣服飾的構成要素、造型結構進行分析,探究現代“無結構”服飾設計理念。最終創造將“無結構”服裝與傳統服裝特性相結合的可能性,利用現代服裝勢頭的更新和工藝技術的不斷發展,來實現服裝文化的回歸。

關鍵詞 無結構;花腰傣;服飾結構

引用本文格式 劉玉璟,果霖,茍雙曉,等.無結構設計理念下的花腰傣服飾結構分析研究[J].創意設計源,2020(3):53-57.

Analysis and Research on the Structure of Huayao Dai Clothing under the Concept of Unstructured Design

LIU YUjing,GUO LIN,GOU SHUANGxiao,LI GANG

Abstract Huayao Dai is a common dweller in the Xinping and Yuanjiang regions of Yunnan. Its clothing structure is stable and changeable, which is the most suitable embodiment of traditional national clothing under the modern "unstructured" clothing design concept. By analyzing the constituent elements and modeling structure of Huayao Dai clothing, we explore the modern "unstructured" clothing design concept. Eventually, the possibility of combining "unstructured" clothing with the characteristics of traditional clothing will be created, and the renewal of the modern clothing trend and the continuous development of process technology will be used to achieve the return of clothing culture.

Key Words structureless;Huayao Dai;clothing structure

[基金項目] 本文系2018年度云南省哲學社會科學藝術科學規劃項目“云南花腰傣服裝服飾研究項目”(項目編號:A2018QS22)階段性成果。

現代的服飾設計呈現的形式復雜多樣,但源自西方的服飾設計都以研究人體與服飾之間的契合關系為核心。有一種服飾結構,它不以體現人體美為關鍵,而以服飾局部構件的反觀念為設計核心,這就是“無結構設計”理念。它被提出及正式命名雖為20世紀80年代中晚期,但其存在遠遠早于近現代服飾設計,這種風格遍及世界各個角落,存在于世界各個族群。

一、無結構概念

在現代社會中,“無結構”一詞已出現于多個領域,如無結構訪談語言類、無結構建筑環境設計類等范疇。當今,“無結構”概念運用非常寬泛,如運用在建筑、服飾、語言影視文字等領域之中,其主要是指未按既定的程序及結構框架去安排事物,不依據事先設計的主題和范圍,是一種非標準化的形式。在服飾設計領域中的“無結構”指的是打破常規結構設計的一種方式[1],最早探尋無結構的理念就出自“回到大自然中去返樸歸真”,這種設計方式除了以往用點、線、面的幾何形態作為裝飾外,更是以幾何形體去構建服裝的款式,這種設計理念并不是從現代服飾設計中延伸出的,它早就存在于千百年來許多傳統民族服飾的寬衣文化中。

二、花腰傣服裝構成要素

花腰傣是云南傣族的一個支系,其中還不乏有許多以花腰傣自稱的族群,也稱為亞支系。花腰傣居住在云南元江縣、新平縣,這里氣候炎熱,屬北熱帶和南亞熱帶氣候,年平均氣溫24.2℃,終年無霜雪,為云南省內氣溫最高的地帶,約有9個月為炎熱期。居住在這兩地的花腰傣亞支系非常多,其中就有傣雅、傣灑、傣卡、傣喇、傣仲、傣漲、傣古拉七種,但由于其中部分族群服飾中的腰間裝飾纏繞特征不顯著,筆者梳理了五種習慣于用細長自織棉帶纏于腰間的花腰傣亞支系,并對其服飾特點做以下歸納總結:

1.以點定位的披掛感

無結構服裝設計從不遵循服裝結構設計的原理,它幾乎完全拋棄了服裝結構設計中的所有用于突出人體曲線特征的手段,而是以突顯服裝美為核心,以反觀念的方式加以解讀及處理服裝結構的要件。服裝結構設計中褶、裥、省道是體現人體空間體感最重要的要素,而在無結構服裝設計剪裁中沒有這些要素,是以其款式設計的幾何基本元素定位服裝,使其產生自然的褶皺。人體受服裝控制的部位主要有:軀干、四肢和頭頸,對應到服裝中就是衣身的三圍、袖和腿以及領座的設計[2],在人體結構中,人的頸部和肩部可以作為著裝后的一個著力點,花腰傣女子的服裝多以平直線剪裁,不受制于人體的曲線形態剪裁,因此這種形制的服裝在著裝后會形成曲與直之間的對立,以曲線外凸的點定位形成人體形態,服裝穿著后以此點延展,體現一定的披掛感。這種不定多變的褶皺從未在剪裁過程中體現,而形成于穿著過程。

內衣:花腰傣女子服裝多以平面裁剪的方式進行,不將人體的立體形態考慮在內,比如內衣結構平面展開圖多像正“T”型,縫制后又呈現反“T”型,傳統內衣裁片的門襟不在正中,著裝后偏向右側(見圖1),呈現非對稱型。傳統花腰傣內衣袿剪裁方式為全平面剪裁,在早期,沒有紐扣等飾物作固定時通常用繩結的方式,這樣就可以適合于不同身形的女性。如若是實在過胖身形的女性,在剪裁時只需將下擺加長,前后片加寬就能適合這樣的身形,如此在剪裁過程中簡單增減或在穿著過程中靈活調整的方式,摒棄了現代結構服飾設計中的多部分結構比例復雜的縮放關系。這種非對稱的門襟結構與現代常規正中門襟結構有著極大的背離,體現反主流之美,是無結構剪裁最好的體現。這種無結構之美的產生是必然的,也是偶然的,它的出現是人們在對人體結構未達到深度理解的條件必然產生的,也是這樣的剪裁方式造就了花腰傣女子服裝的一種非對稱的偶然之美。

外套:花腰傣女子上衣外套的剪裁也以平面為主,沒有省道、褶裥,整個剪裁少有曲線。花腰傣女子外套的軀干剪裁是分為左右兩片,但每片的前后不裁開,所以沒有肩線,由此背部中縫會有連接線,加之后脖頸口沿處只有極小的空間,有的甚至不作任何挖曲,穿著后由于脖頸后部的著力點的拉升,會形成褶疊的體感空間。這樣的剪裁方法與現代主流的服裝剪裁有很大的不同,現代服裝剪裁軀干分為三片,有肩線,背部除了體現人體體感時會加入省道,通常不會有接縫,縫制后軀干后正中有一中縫,并且后頸部處要做一定深度的挖曲,便于著裝后頸部的舒適。花腰傣女子服裝如此“違背”主流服裝結構設計剪裁,以此塑造出另外一種空間造型,從而碰撞出另外一種形態美。

2.以線分割的纏繞感

“花腰傣”顧名思義,以其服飾中腰間的纏繞裝飾而得名。腰帶是以一根長約三米、寬約十余厘米的織繡布帶圍系腰間將其纏繞。花腰傣女子下裝著筒裙,傳統的下裝筒裙非常寬大,穿著時,將筒裙從下往上套入,依據穿著者各自不同的腰臀形態,盡量貼合包裹后折疊歸攏于左側腰間,隨后將三余米長的腰帶在筒裙上端的腰間多次纏繞,接近纏繞完畢時,刻意將左側裙腰部分向上提高,緊緊捆扎,形成上下錯落、左高右低的裙邊效果,此時的腰帶既有固定筒裙,又有裝飾美化腰間的作用。但目前,這樣著裝方式已經發生改變,筆者在甘莊一帶的傣漲中發現,大部分現代的花腰傣女子下裝筒裙已經改良,原來獨立的織繡腰帶已經直接附著在裙部腰間,不再需要纏裹,裙邊左高右低不對稱的方式已經直接進行斜面裁剪,其最終的服裝結構造型已融入剪裁過程,而不再依靠穿著去造型,這樣的改良勢必更趨合于現代社會的高效節奏,但其有著特殊意義及價值的著裝方式也逐漸消亡。

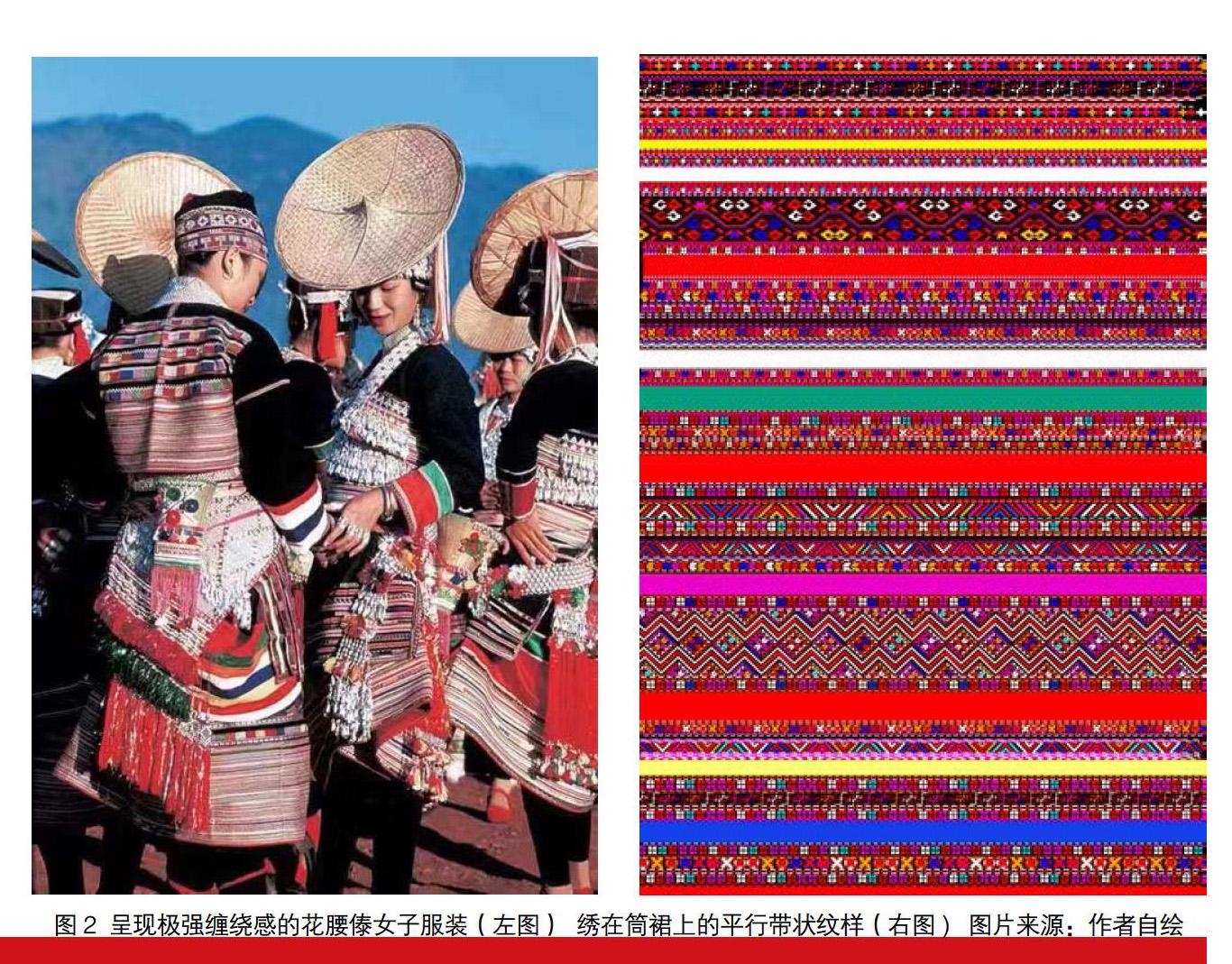

花腰傣女子服裝中以線分割的纏繞式可作如下理解,它以各類帶狀紋飾圖案或腰帶等帶狀裝飾物將整套衣物進行視覺體量上的分割,形成一種滿與空之間面積的對比與分割關系;女子服飾中的各個平行紋樣的繡面體現出強烈的纏繞感。(見圖2)

上裝內衣裝飾中線的分割:花腰傣女子的傳統內衣造型后成倒“T”型,綜觀花腰傣各亞支系的內衣裝飾中可以看出其分割多相仿,傣漲、傣仲內衣胸前有約10 cm寬的垂直二方連續的帶狀紋樣為裝飾,上裝飾有銀泡構成的幾何花紋,而傣灑、傣卡、傣雅內衣垂直正前方多不以帶狀紋樣為裝飾,但會裝飾許多芝麻鈴。這些花腰傣女子的內衣接近邊沿處都會飾以較寬的帶狀紋樣,沿著內衣下部邊沿圍繞一圈,纏繞住胸部下面15~20 cm左右的區域,從而強化腰部的線條,而內衣的領部飾以銀泡構成的幾何圖案作為裝飾,纏繞住花腰傣女子的頸部,體現她們的含蓄之美。

外套裝飾中線的分割:天氣炎熱時,花腰傣女子不搭外套,完全展露內衣的裝飾及女子婀娜的身形;天氣較涼時,花腰傣女子在內衣外搭上一件及腰的外套,更能增加花腰傣女子服裝的層次感。外套的領部以脖頸為力點掛披,領口外沿一圈約有6~8 cm的銀泡為裝飾,在左端有一斷口,體現不對稱的美感。其后頸的領口處通常無挖凹,由于這樣的剪裁縫制,造成外套平鋪時領口高聳,也由于這樣的設計造就了穿著成型的二次造型,即頸部力量的后仰與衣物穿著時的前頃,形成了兩個矛盾的力,從而產生了特殊的空間造型。

下裝中線的分割:花腰傣傳統女裝的下裝通常包括長筒裙、短筒裙、圍腰、腰帶四個部分,著裝時由里及外,每條筒裙、圍腰、腰帶都飾有不同的二方連續的帶狀紋樣,加之層層纏繞包裹后極大程度地突顯層的美感,這些直線、斜線的交錯疊合將下身進行了多塊面的分割,這樣的穿戴方式是花腰傣女子所特有的,可以看出花腰傣女子為了體現她們所鐘情的美而展現出的智慧。

綁腿中線的分割:花腰傣常年居住在亞熱帶氣候的地區,這里氣候濕潤炎熱,勞作在田間時多有蚊蟲釘咬,腿部都需要有保護,所以花腰傣女子會用一些裝飾過的布塊捆綁在腿部,隨后也逐漸成為花腰傣女子服飾中必不可少的部分。綁腿多為兩種方式,一種是以巾帕形的布片進行包裹,之后以布帶進行交錯捆綁。為增加美觀性,花腰傣女性通常在邊沿處會裝飾一條較細的帶狀紋樣,捆綁以后,這個圖案會圍裹在小腿部,再加上捆綁的帶子,會形成偶然的幾何線的切割線;另一種是套筒式綁腿,即兩端有口的布筒,套筒兩端會有帶狀紋樣作為裝飾,套筒有綠色、白色。套筒較寬,套上以后,緊緊貼合小腿包裹,然后用綁帶沿腿部交錯捆綁后形成,從而形成一種有規律的幾何空間。

花腰傣服裝帶給人極強線切割的視覺感受,上衣領口的垂直線與下裝筒裙的多角度水平線形成的對比關系;腰間不同斜線之間的交錯排列形成的統一關系,垂直線、水平線、斜線等不同的線的交織呈現出不同的視覺感受,因而在花腰傣女子服飾中,線的不同構成方式極大程度體現出線切割后的美感。

3.以面格局的對比感

從視覺空間范疇來講,“格”用于形容物體的空間結構和形式;“局”是安置、位置。在花腰傣女子服裝服飾中,可解釋為以面的形態去劃分或分割服裝的空間布局,從而使服飾體現出具有自已服裝結構空間的特點。五種花腰傣亞支系女子服裝結構相同,但由于裝飾面與純面的空間布局的不同,從而形成了各自不同特征的服飾風格。

花腰傣女子服裝中會以刺繡或裝飾金屬(銀泡或芝麻鈴)形成裝飾區域,這樣形成裝飾面與純面之間的對比形成極強的視覺反差。無裝飾面,以純色面呈現,與周圍形成較小反差,有統一感;刺繡或金屬裝飾面,以滿的裝飾面呈現,與周圍的純色面形成較大的反差,有對比感。花腰傣女子服裝中存在這樣兩種區域,如在領部至胸前區域都裝飾有布滿刺繡面或銀泡和芝麻鈴裝飾的區域,袖口及上衣邊沿都有刺繡面為裝飾,因而在上衣的空間布局中就形成強烈的面與面之間的分割,形成對比與統一關系。這種構成關系在下裝中也尤為突出,如裙腰與邊沿的繡面形成大面,與裙中間的純面形成強烈對比,容易形成視覺上的滿與空的對比關系,加之頭裝飾與腿裝飾的呼應,極易體現出花腰服裝的婀娜之韻。

4.以體構建的空間感

單形體是指以點、線、面構成圓形、方形、長方形、三角形的單一形態稱為單形體[3]。花腰傣服裝中的單形體可包括如下構件:外衣,用線或面表達整形的裝飾效果,無論人的身形胖瘦如何,著上外套后,肩膀兩端的著力點位置會不同,并且胖瘦身形的脖頸粗細不同,在上裝背后產生的褶皺數量及深度會有差異,因而展現出不同體態的空間造型效果。下裝亦然,胖瘦身形不同的人著裝后腰部左側折疊的深度不同,會產生不同的褶皺;上裝內衣是用線或面表達整形中的減缺部分,形成單一形的變異和切割。(見圖4)在日本以山本耀司、川久保鈴為無結構服裝設計的代表,他們所設計的服裝沒有明顯的人體結構線,不將人體作為其設計時主要考慮的核心,反其道而行,將著裝后所呈現的體作為研究服裝結構的重心,打破人體限制服裝的風格也正是由于這些服飾部件單體形態切割變異的方式,為服飾其他部件經過組合、套合、重合等方式構成了無結構的豐富多變的空間。

三、花腰傣服裝衣著構成與穿著構成

1.衣著構成

組合:把個體或部分組織成整體,有組織構成之意。花腰傣女子服裝的上裝內衣與外衣部分之間的組合關系,構成了裝飾及結構上的協調關系,上裝的內衣和外套可作獨立個體穿著,無缺失之感,也可以把其組合穿著,無綴合之意,顯得單體簡練,復體豐富;上身的著裝與下身的筒裙之間的比例組合后呈現出上短下長的視覺關系,腰線的提升,附合現代身形的美學比例關系,從而更顯出花腰女子的妖嬈婀娜。(見圖3)

套合:把有關聯的事物進行互相銜接或重疊,花腰傣女子服裝下裝著裝與現代服裝著裝理念有一定的差異性,現代的服裝著裝方式多以外包里的方式呈現,而花腰傣下裝都為里長外短的,極大呈現堆砌感,能更豐富地體現層的關系,這也折射出花腰傣族群中的熱情奔放,外露的性格特點。此外,現代服裝中的的空間感都是以省道、褶皺裥等方式體現,造型是依據剪裁及縫制后形成有限的空間大小,而花腰傣女子服裝的空間造型是穿出來的,空間造型有極大的改變余地,每件單體衣物不同空間進行套合,形成了多變的豐富的層次效果。

重合:兩個或兩個以上的幾何圖形占有同一個空間時叫做重合。花腰傣女子服飾中運用多樣的重合關系從而產生視覺豐富感,例如,在其下裝的筒裙上已經套合了多層的筒裙,產生了層疊關系,還有腰間長帶多層纏繞重合的方式,但這還不足矣,花腰女子還要在腰間系上圍裙,在身后系上尾飾,使下裝中的前后上下從不留有一絲單一的空白,但是這樣的堆砌并不顯得繁縟華藻,反而體現其服飾中的明快雅靜。

組合、套合、重合是無結構服飾設計中體現這一特殊結構形式的方式,因而也是構成花腰女子服飾中豐富結構方式。

2.穿著構成

花腰傣女子服裝的著衣方式不僅包含了人們著裝時穿、戴等常態行為,還包括了幾種在在現代著衣方式中不常用的套、裹、纏等方式。在無結構服裝服飾設計中穿、戴的常態也逐漸趨于弱化,多以套、裹等行為體現。

套:套在著裝中為動詞可解釋為,將織物做成一定形狀的、罩在人體外面的東西。花腰傣女子服裝在著內衣、上衣、下裝(筒裙)、綁腿時必以套的行為去適合于人體,這是在該民族服裝時必不可少的一個行為。

裹:指包、纏,把需要包扎的物體(人體局部)卷在里頭,有包扎、捆扎之意。現代服裝的著裝過程通常多以穿、戴或套的方式完成,少有裹的行為,但在花腰傣女子的服裝中卻有著這樣豐富的著衣行為。如在傳統上裝內衣剪裁方式中,其門襟的的剪裁與現代服裝的剪裁有著很大的區別,因而形成其門襟線永遠不會在胸線正中,而依賴于著裝者的體態門襟線會產生位移,這就是一種因包裹物的體積大小而產生不同的重疊空間;其次,花腰傣服裝的下裝筒裙及綁腿也是以先套后裹的方式完成;下裝筒裙是大筒狀,綁腿是小筒狀,二者穿著方式相同,都從人體最低端套上以后,不過定位位置有差異,下裝筒裙定位于腰間,綁腿定位于小腿上端,依據人體各個局部的寬度貼緊包裹,裹的這一著裝行為與現代服裝的著裝方式有一定差異,現代的服裝設計過程中以人體的設計核心,裹纏這種動作已被消化在現代服裝結構剪裁的過程中,因此在現代著裝中就無需裹纏行為,所以這也體現花腰傣女子服裝剪裁與著裝的特色。

纏:指的是回旋地束縛在物體上,有繞、圍繞之意。現代服裝設計核心理念就是以人體為核心,在剪裁縫制過程中考慮了人體的空間感,所以沒有更為豐富的著裝方式,僅以套為主要行為著裝;而花腰傣女子服裝在剪裁過程中考慮的是人形的輪廓感,剪裁縫制相對簡單,將復雜的體感轉移到穿著過程,所以其中有纏裹這樣的復雜方式著裝。但也就是具有“纏”這樣的行為動作才突顯花腰傣女子服裝的魅力。腰間的纏裹具有固定下裝的實用功能,又有對腰間裝飾、構成服裝結構左高右低的婀娜之美,具有美化功能,腰間的創造美、體現美的重心,是整個服裝中的焦點。

結語

從服裝發展歷程來看,現代服裝結構設計理念是作為最時尚前沿的服裝設計潮流,但是服裝結構設計的概念是無終無始的,無結構設計切斷了服裝結構設計主流思潮,對服裝結構設計的規律進行了破壞與重組,“不好好穿衣”與現代服裝設計理念中的修飾與突顯人體相沖突,但這又是現代服裝設計中新綻放的一朵奇花。花腰傣女子服裝只是中國豐富民族民間藝術資源寶庫中的一隅,在盈千累萬的民族民間藝術的寶庫中,如何汲取民族民間服裝中無意識下的“無結構”資源成為現代前沿有意識的“無結構”設計所探索的問題,如何將“無結構”服裝與傳統服裝特性相結合,通過對服裝產品的創意設計及開發,利用現代服裝勢頭的更新和工藝技術的不斷發展,來實現服裝文化的回歸,已成為當下一個值得關注和重視的新課題。

參考文獻

[1]段佳曦,王寶環.針織面料服裝無結構設計初探[J].遼寧絲綢,2018(1).

[2]梁文婷.服裝的無結構設計[J].輕紡工業與技術,2010,39(5).

[3]秦寄崗.服裝結構設計與表現技法[M].北京:中國紡織出版社,1998.