引導式教育理念在腦癱兒童康復護理中的實施效果探討

范曉春

【摘要】目的 將腦癱兒童有效的康復護理服務作為論述中心,基于腦癱兒童的康復問題,剖析引導式教育理念對患兒治療效果及適應性發育的影響。方法 患兒入選時間限定為2017年4月~2019年4月,共計選入腦癱患兒82例,依托樣本分析法將入選者分成對照組(n=41例,行常規康復護理)與實驗組(n=41例,行常規聯合引導式教育理念護理),干預時間既定為3個月,評價患兒的適應性發育(DQ)及臨床治療效果。結果 實驗組入選患兒的細動作、言語能、應人能、應物能及粗動作等DQ評分均明顯高于對照組得分,數據對比具有明顯差異性(P<0.05);實驗組的臨床治療有效率為(87.8%)與對照組的(70.7%)相較,現明顯差異(P<0.05)。結論 將引導式教育理念引進至腦癱兒童康復護理中可明顯改善患兒的適應性發育情況,同時可幫助提升患兒的臨床治療效果,應用價值突出,推廣價值高。

【關鍵詞】引導式教育理念;腦癱兒童;康復護理;效果

社會經濟得到快速發展的今天,人們對兒童成長的關注度越來越高。腦癱患兒為特殊人群,受到疾病的影響其各項機能及心理發展均難以與正常兒童相比,因此人們對護理手段的科學性及有效性提出更加高的要求[1]。我國的康復護理起步較晚且發展受到諸多因素的制約,雖然引導式教育概念已被引入康復護理中,但其在我國的發展,仍有許多實際效果和護理環節有待不斷完善。基于此,本研究納選了至我院接受康復治療的84例符合研究要求的腦癱患兒作為研究對象,對引導式教育理念在其康復護理中的應用效果展開對比式研究,現報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料

患兒入選時間限定為2017年4月~2019年4月,共計選入腦癱患兒82例,依托樣本分析法將入選者分成對照組(n=41例,行常規康復護理)與實驗組(n=41例,行常規聯合引導式教育理念護理)。對照組內含男/女:26例(63.4%):15例(36.5%),年齡區間值為2~10歲,年齡均數為(5.12±0.74)歲,疾病類型:痙攣型12例,低張力型13例,混合型16例;實驗組內含男/女:25例(60.9%):16例(39.0%),年齡區間值為2~11歲,年齡均數為(5.54±0.79)歲,疾病類型:痙攣型10例,低張力型14例,混合型17例。參與本次研究的患兒及其家屬擁有完全知情權,并在自愿原則上簽署(家屬代簽)正式書面文件。觀察對比入選患兒的基礎資料可知,其差異性在容錯范圍內(p>0.05),數據符合研究及對比要求。

1.2 方法

對照組:常規康復護理,護理人員執行治療師既定的康復方案,輔助引導患兒行康復治療及護理,即Bobath站立→行走、肢體感應、作業療法和言語訓練,要求患兒家屬全程陪護并給予患兒鼓勵,1次/天,訓練時間為30 min之內,每周進行5次。

實驗組:常規聯合引導式教育理念護理,常規化護理與對照組一致。①心理護理:首先需要進行的是患兒的心理護理干預,患兒初來進行康復接觸新的環境及人際關系,且需配合康復師完成相應動作,焦慮不安及緊張心理表現目前,因此在開展康復訓練前,康復人員需要主動接近患兒,應用擁抱、一起玩耍及撫摸等方式解除患兒的戒備心,消除陌生感及其焦慮緊張情緒。其次需注重患兒家屬的負面心理疏導,對其傾訴的內容表示理解,并告知其科學的康復訓練對小兒康復具有的積極作用,希望得到家屬的全力支持,使其以積極的態度面對患兒的康復護理,消除其負面心理[2]。②日常生活能力引導訓練:肢體障礙、認知障礙和語言障礙均為腦癱患兒常見的癥狀,因此注重日常生活能力訓練是提升患兒自理能力及適應性發育的關鍵。需注重對其家屬進行引導式健康教育,使其家屬了解展開該訓練項目的目的及意義,使其參與至訓練工作中,同時引導患兒家屬對基本的主動運動引導方法進行學習與實踐,如家屬指導患兒進行翻身時,可運用玩具對患兒的吸引力,將患兒喜愛的玩具放置的臍面側,運用逗引的方式引導患兒翻身取物。進行日常生活能力指導時,可通過自身示范的方式引導患兒保持正確的活動姿勢,并逐漸讓其獨立完成日常能力動作。

1.3 評價標準

應用DQ量表對患兒的適應性發育進行評價,評價維度含以下5個,即應物能、粗動作、言語能、細動作及應人能,于末次隨訪時進行評估與分析,DQ評分與患兒適應性發育為正相關。

將DQ評分作為評價本次研究治療有效率的依據,無效:有效值<30%,則視為治療;有效:50%<有效值≥30%;顯效:有效值≥50%。治療有效率=(末次隨訪積分—首次入院積分)/首次入院積分×100%。

1.4 統計學方法

研究收集得到的數據均錄入SPASS 22.0軟件中并行統計分析,以x2檢驗數據資料,數據對比經t檢驗,以(x±s)標準差表達數據均值,數據對比P<0.05即表示差異有統計學意義。

2 結 果

2.1 對兩組患兒的末次隨訪DQ 評分進行對比分析

實驗組入選患兒的細動作、言語能、應人能、應物能及粗動作等DQ評分均明顯高于對照組得分,數據對比具有明顯差異性(P<0.05),具體數據分析見表1。

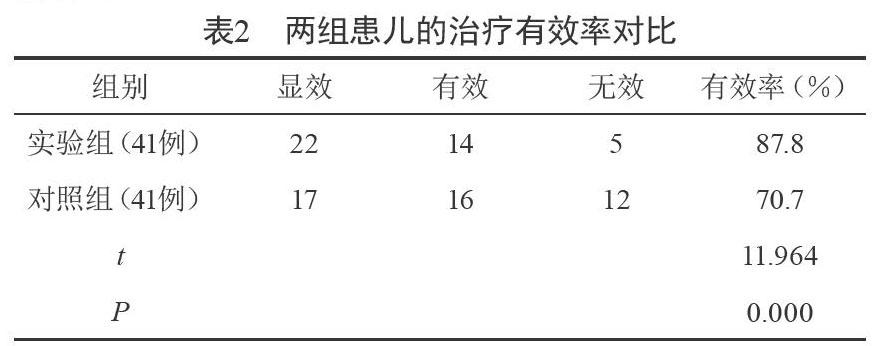

2.2 兩組患兒的治療有效率對比

實驗組的臨床治療有效率為(87.8%)與對照組的(70.7%)相較,現明顯差異(P<0.05),具體數據分析見表2。

3 討 論

腦癱屬于臨床兒科常見的神經性疾病,患兒常見合并不同程度的感知覺障礙、行為障礙及語言障礙等,對其健康發育造成嚴重的影響。上個世紀20年代初,匈牙利學者András Peto提出引導式教育理念,其理論的基礎為通過他人教育、引導及誘發等手段,并實施綜合性的康復護理,調動患者在行為、意識、感知等各方面的潛力,使護理工作具有娛樂性及節律性以激發患者參與康復護理工作的興趣及參與意識,以促進患者的功能障礙得到改善。本次研究結果顯示,將引導式教育理念應用至腦癱患兒的康復護理中,患兒的適應性發育得到顯著改善,同時其臨床治療有效率得到顯著提升,數據對比差異性顯著。

綜上所述,將引導式教育理念引進至腦癱兒童康復護理中可明顯改善患兒的適應性發育情況,同時可幫助提升患兒的臨床治療效果,應用價值突出,推廣價值高。

參考文獻

[1] 伍娟英,楊錦媚.引導式教育模式在腦癱兒童康復治療中的應用研究[J].護理管理雜志,2017(06):35-37.

[2] 王 娟,楊冬梅.整體護理結合引導式教育對腦癱患兒運動功能和生活質量的影響[J].實用臨床醫藥雜志,2017(12):145-146.