“好槍”情結,“漢陽造”的前世今生

北寒

曾經的兵工廠,如今成了藝術園區,“漢陽造”依舊活著。

一個男人的“好槍”情結

每個男人都有一個“好槍”情結,不論今人還是古人。而這對于張之洞來說,他比誰都渴望著“好槍”。

1889年10月15日,北京紫禁城“電令”時任兩廣總督張之洞,去武漢任湖廣總督。這里說個題外話,兩廣總督管理廣東、廣西,全稱是“總督兩廣等處地方提督軍務、糧餉兼巡撫事”,職權是總管廣東、廣西的軍政。湖廣總督所管轄的范圍是湖北和湖南兩省,正式名稱叫做“總督湖北湖南等處地方提督軍務、糧餉兼巡撫事”,規范簡稱應為兩湖總督或湖北湖南總督。

此舉,讓張之洞十分郁悶。為何?他的心結就在槍上。在廣州,他主持籌建的廣州槍炮廠,此時已見雛形,他豈能一走了之?他明白,軍火購買是一個無底洞,有多少銀子都填不滿這個窟窿。再厲害的冷兵器也抵不過一顆平白無奇的子彈,來得實際來得迅速。唯一的辦法,是依葫蘆畫瓢,有自己先進的軍工廠。他來到“兩湖”后,這個心結也始終掛在“槍”上。他積極興辦近代工業,湖北紡紗局、織布局、繅絲局、鋼藥廠、槍炮廠等相繼建立,這些奠定了武漢地區工業的基礎。

在他的協調下,位于湖北省漢陽縣大別山龜山腳下的湖北槍炮廠于1892年動工,1894年4月建成。之所以選這里,是因為緊鄰襄河,水陸交通方便,關鍵是距離不遠的大冶縣產鐵。可是天不遂人愿或許有人蓄意破壞。新廠剛建成兩個多月,槍還沒造幾條,當年6月14日,一場大火將廠房及設備全部燒毀。多年的努力,瞬間成了笑談。事后,局員、司事、工匠等一批人被處理,侍讀學士文廷式上書,直述湖北槍炮廠不可半途而廢。事畢,張之洞繼續推動建廠之事,并奏議建立配套的漢陽鋼藥廠,制造鋼材和無煙火藥。1895年冬,廠房重建完成,正式開始生產。

自此,死而復生的湖北槍炮廠開啟了“漢陽造”的一生。

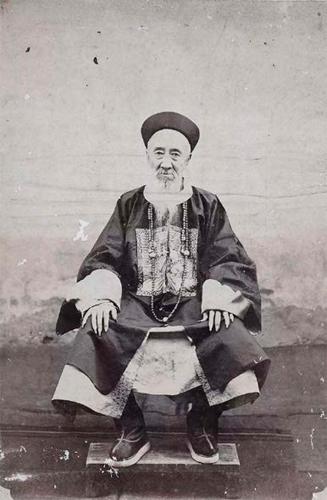

時任“湖廣總督”張之洞。

1898年,德國海因里希親王(亨利王子)訪問武漢,考察漢陽兵工廠。

張之洞興建的漢陽鐵廠為漢陽兵工廠提供了源源不斷的鐵。

中華第一槍,原是德國步槍系列的殘次品

很多人都知道“漢陽造”有著“中華第一槍”的美譽,但很多人并不知道這款槍其實是一個“殘次品”。該槍原型為德國1888式委員會步槍(Gewehr88或Gew 88),裝彈退彈困難、抽殼可靠性不佳、容易炸膛等問題是它的“黑特點”。在當時,歐洲很多國家都沒有采納這款槍。因此,在1898年后,毛瑟1898式步槍成為德國軍方的主配,并淘汰了Gew88。德國人忽悠清廷,說這是毛瑟槍的新款,并將該槍的全套技術資料賣給了清廷。不知道是清廷仰慕德國制造的精密,感覺自己撿了大片便宜,還是因為工業基礎實在太差,購買“殘次品”只是權宜之計,總之這個買賣真的就做成了。

從1895年冬開始,自德國坐著輪船來的Gew 88,經過漢陽兵工廠一系列的仿造和換裝,成了“漢陽造”,并定名為88式,其全稱為7.92毫米88式毛瑟步槍,使用圓彈頭。因進口的德國產Gew 88步槍采用了全長式槍管套筒,仿制品也采用了這種樣式,因此其早期槍型也被稱之為“老套筒”。

次年,漢陽兵工廠正式開工批量生產,第一年生產了1300支步槍。仿制事業的成功,給中國工業帶來了信心。1899年,江南制造局也開始生產“漢陽造”。1904年,漢陽兵工廠進行了技術改進,護木取代了槍管套筒,刺刀庭改在前護箍下方,其它則參考了德國1898式步槍,改進了照門,通條改放在護木之中等。直到1944年,“漢陽造”步槍在中國前后生產了將近50年,成為近現代中國生產時間最長的一種輕武器,也是跨越清廷和民國,國內各個武裝部隊長盛不衰的武器。

“漢陽造”步槍

除了步槍,“漢陽造”還生產駁殼槍

除了步槍,漢陽兵工廠還仿制了不少駁殼槍。從1921年開始仿制,至1929年漢陽兵工廠共生產駁殼槍15000余支。“漢陽造”駁殼槍有個明顯的特點,憑槍管前部的頭箍,即可識別。有駁殼槍研究者指出,“一般的駁殼槍只有三把盒子,即短槍管的警用型毛瑟手槍才有頭箍,二把盒子都沒有頭箍,準星直接焊在槍管上,但漢陽造的二把盒子有頭箍。這是其外觀上的標志之一。”

“漢陽造”駁殼槍,其大產量多在北洋政府時期。1921年,漢陽兵工廠開始嘗試仿制,因技術和設備限制,產量并不高,差不多月產60支左右。后來,隨著設備調試、細微改進及制造經驗的提升,月產量達到260支。不過,這個時期產的駁殼槍,槍體上沒有銘文也沒有序號,所以無法知道實際產量。但從1922年開始打印序號起,結合技術和產量的變化,估算前期生產數量不會太多。有研究者指出,1922年駁殼槍的序號到了104(但并非只產了104支),但槍上還沒有銘文。自1923年起,“漢廠十二年造”鋼印銘文出現在槍身上,至1927年末序號達到13224,1928年末序號達到15265,1929年末序號達到15998。

“漢陽造”駁殼槍大規模仿制結束于1929年。北伐完成后,漢陽兵工廠改隸軍政部兵工署,“漢陽造”駁殼槍序號也到此為止。不過,當年仿制的槍有序號卻沒有銘文,這是很多人不解的地方。然而,駁殼槍的編號是否為生產總量?這個不好肯定回答。這些編號可能為:一是反映了大致的數量并非全部數量;二是混淆視聽,防止敵人通過編號判斷實際生產量;三是特殊編號可能有特殊意義,獨特供給某些人。所以說,序號未必是生產總量,因為1922年前的槍支還沒有序號。此外,1929年后,“漢陽造”駁殼槍真的停止生產了嗎?未必,大規模的生產停止,不代表少量生產或者定制停止。在北伐完成后,除了漢陽兵工廠,大沽、太原等幾家駁殼槍生產大廠,也于1930年后基本停止了大規模生產。

1083480支“漢陽造”,見證了中華民族的苦難史

因為生產時間長,產量大,普及率高,早期幾乎國內所有的戰役都有此槍參與,其中包括辛亥革命。據載,1911年10月10日晚,新軍陸軍第八鎮(師)工程第八營戰士程定國對著封建王朝開的第一槍,用得就是“漢陽造”。據第八鎮(師)21標的士兵回憶,1911年該鎮配備的步槍全部為“漢陽造”。這一槍敲響了清王朝封建統治的喪鐘,結束了我國二百多年清王朝封建統治和推翻了我國二千多年君主專制統治。該槍從辛亥革命一直到抗美援朝一直在戰場上發揮作用,是中國戰爭史的一個傳奇的神話。包括“小米加步槍”,使用的槍支也多數是“漢陽造”。

民國期間,漢陽兵工廠不停地發展壯大,直至抗日戰爭時,漢陽兵工廠一直源源不斷地為前線提供武器支持。雖然發展進程頗為曲折,但從未被廢棄過。直至日本侵略者緊逼武漢,國民政府不得已于1938年采取拆解漢陽兵工廠遷移且原廠址夷為平地的方式,避免其落入日寇手中。西遷后,原廠解體,漢陽兵工廠改成兵工署第一兵工廠,漢陽火藥廠改稱兵工署第二兵工廠。遷到湘西辰溪后,又奉令繼續西遷至重慶。未能遷渝的槍彈、機槍、手榴彈、機器等分廠并入第十一兵工廠。日軍在鄂期間,并未恢復利用漢陽兵工廠,只臨時設立了一些隨軍修械廠、所和軍用倉庫。

1947年7月,民國政府計劃設立漢陽新火藥廠工程處。后因解放戰爭發展很快,工廠還未全面開工,便將物資匆忙遷至高雄。1949年春末,武漢臨近解放,武漢行轅白崇禧強令第三十廠南撤柳州,并由該廠在原漢陽兵工廠舊址建的第六制造所所長蘆望風組織武漢留守處,繼續生產手榴彈等。1949年5月16日,武漢解放,由人民解放軍第四野戰軍后勤部軍械部接收,定名為四野后勤部軍械部修械廠。

部分步槍上的銘文

“漢陽造”駁殼槍

漢陽兵工廠的發展,見證了中華民族的苦難史。根據美國武器研究者史宗賓估算,1895年至1944年,“漢陽造”總共生產了1083480支槍,其中漢陽廠貢獻了876316支,重慶的21廠生產了207164支。

老廠的華麗轉身,老廠房成了漢陽造文化產業園

完成了兵器制造的漢陽兵工廠,后來變成824廠、漢陽特汽、國棉一廠等,隨著老廠倒閉,這里一度被“遺忘”,“漢陽造”也成為歷史,偶爾在一些影視劇中展現。如今,在龜北路,濃蔭下掩映下的廢棄廠房又煥發了生機。當地利用老廠房,改造成工作室、畫室、書店、咖啡館等,并建起了漢陽造文化產業園。

現在的“漢陽造”沒有了煙火氣和工業塵埃,增添了美麗的藝術氣質。斑駁的石灰墻、碩大的窗戶、高架的行車、懸空的工業排風扇……讓人在舊工業時代的氣息中,體味涂鴉、行為藝術、創意雕塑所帶來的現代時尚感。如今,這里成了文藝青年的打卡地。

走進“漢陽造”,就像走進北京798一樣,處處都散發著濃重的藝術氣息。身處“漢陽造”,可以去集裝箱改造的咖啡館點一杯拿鐵,靜品下午的溫暖時光;也可以去舊車間生產線改造的休閑吧,來一段不期而遇的“邂逅”;或者去那堆滿空酒瓶的酒吧里,點一杯紅酒,靜待“她”來搭訕;或者帶上手機和自拍架,給自己拍一段青春而又拉風的抖音短片……